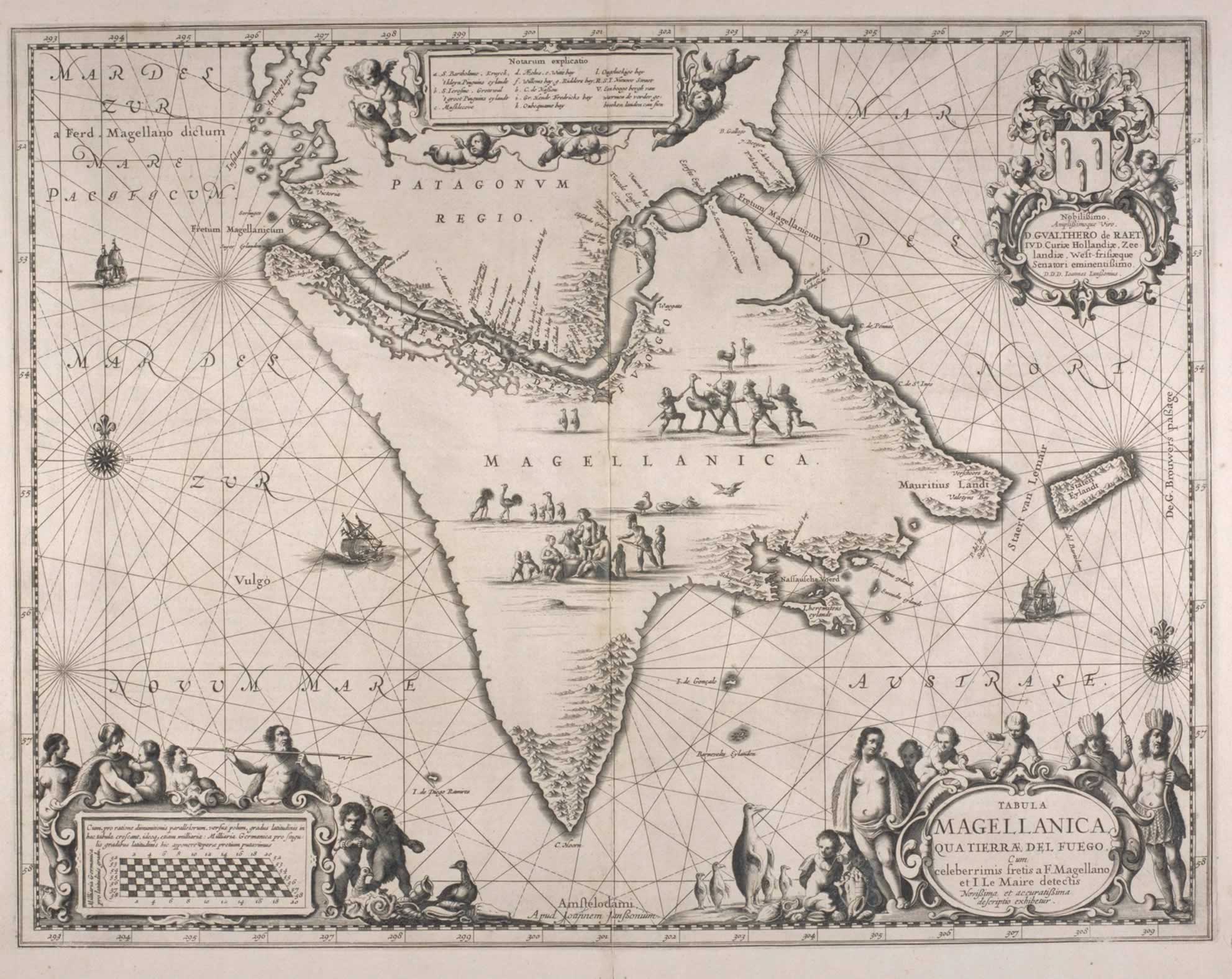

“Consideremos nuevamente este punto. Eso es aquí, es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todo los que conoces, todos de quienes has oído hablar, y todos los seres humanos, quienes fueran que han vivido sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí: en una mota de polvo suspendida en un rayo de Sol.”

Carl Sagan

Desde hace un par de años, a medida que he ido ajustando mi mirada sobre distintas áreas de los espectáculos escénicos, me he interesado en la iluminación como si fuese un aspecto técnico en el que te fijas una vez y luego no puedes volver atrás, los focos siempre están ahí. Aunque el interés por la técnica en mi caso no está dado de manera natural, surge de mis experiencias como espectadora. Surge de la frustración por no haber visto el trabajo coreográfico de las intérpretes gracias a la mezquina o escasa luz de escena, de la contaminación cruzada que se puede generar en un espectáculo cuando se superponen visuales, sonido, iluminación y voces de actores destemplados; surge del texto dicho a oscuras que te desconcentra y da lugar a pensamientos intrusivos: ¿apagué el horno antes de salir de casa?, ¿el actor se equivocó al decir su texto o es así la obra?. Gracias a la iluminación puede aparecer la crítica Stanislavskiana que toda actriz guarda en su interior (yo la tengo bien sepultada para no padecer), cuando aparece la crítica se pregunta ¿quién miente? como si la luz al interior de un teatro fuese el único indicador de la verdad del paso del tiempo según Cronos; a diferencia de esos momentos cuando la luz-oscuridad potencian la dramaturgia y sorprende el cuerpo de una actriz irreconocible en el espacio tiempo ficcional creado al interior de la cajita oscura.

Solo gracias a un buen uso de la iluminación (en un acto de entrega y confianza imprescindible para disfrutar de cualquier espectáculo artístico) el escenario cambia de tamaño, (a momentos se vuelve íntimo y pequeño mientras que en otras ocasiones, inmenso y amenazante), transitas por distintas temperaturas acompañando la narrativa propuesta (puedes quemarte en el desierto o congelarte en el más frío clima ártico), con el ritmo adecuado te impulsas de tu asiento para bailar junto al performer todo esto sin necesidad de costosos efectos especiales. Dicen que la creatividad surge en la precariedad ¿será quizás un interés adquirido por mi formación en la universidad pública?, no lo tengo claro, lo que sí he aprendido es que la iluminación puede ser una construcción sencilla, sensible, honesta, que aporta o resta sentido a la escena sin medias tintas.

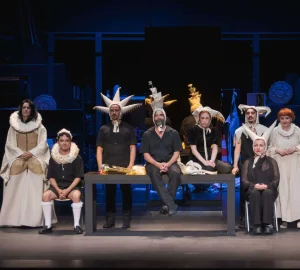

Pero vamos a lo que nos convoca, así lo cuento y así lo recuerdo. El día del estreno de Voyager salí de mi departamento tarde (tengo la suerte de estar cerca del GAM) ya estoy sentada en mi butaca, se siente la adrenalina y concentración del equipo artístico. Me pongo ansiosa y busco la reseña de la obra en el sitio web del GAM desde mi teléfono celular: (…) entre estos relatos de la “gente chiquitita que habita en planeta Tierra”, se mezclan la memoria de los cuerpos y los recuerdos de un país: una hija ve en el electroencefalograma de su madre, el recuerdo del momento en que nació; una mujer busca por décadas en el desierto chileno los huesos de su esposo desaparecido; un joven escribe un discurso sobre la democracia y es censurado por sus profesores. Son algunos de los tantos relatos en escena. Pienso que aún no he leído el ensayo que antecede a la obra de teatro (está en mis pendientes de este año), con Space Invaders (otra obra de la compañía) leí el texto antes de ver el montaje, ¿lo debería haber leído primero? reflexiono, en ese momento Marcelo Leonart -el director de la obra- nos ilumina con su presencia, saca un papel de su bolsillo y lee un discurso no demasiado breve, no demasiado extenso en tono de declaración de principios, luego de los aplausos se baja la luz de la sala, en la oscuridad total comienza el viaje, en escena aparecen las actrices-performer Nona Férnandez y Francisca Márquez, cada una representando una sonda espacial Voyager lanzadas por la NASA en 1977, sonda espacial que contiene los recuerdos de la humanidad y del Chile reciente. Escuchamos el primer texto: ¿hay alguien ahí, alguien me escucha?, ¿are you listening to me?. Bajo contraluz azulados las dos performer utilizan objetos lumínicos con luz fría en sus manos, se iluminan el rostro y al público, la sala está llena. Así lo recuerdo y así lo cuento.

La composición lumínica en Voyager está a cargo del diseñador de iluminación Nicolás Jofré quien forma parte de la compañía de teatro “La Pieza Oscura” desde hace varios años. En la obra, el ejercicio de fraccionar los cuerpos a través de la luz y sombra en tiempo real tiene la particularidad de dar un descanso a la figura humana de las actrices mostrando en algunas ocasiones rostros sin torso, manos sin cuerpos, como si fueran retazos de recuerdos que no llegan de forma nítida a nuestro cerebro. Asimismo, en un gesto noble los haces de luz puntuales favorecen el descanso visual de las performers que están todo el tiempo en el escenario pero a través de la oscuridad logran desaparecer por completo -las actrices necesitamos unos segundos para acostumbrar nuestra mirada a la oscuridad- por otra parte, la presencia de halos de colores azulados parecen adecuados a la estética espacial tradicional. Sin embargo no quiero perderme en descripciones que demuestren mis conocimientos, prefiero ir a la fuente.

Me llama la atención el uso de objetos lumínicos portátiles como un factor común en las obras recientemente estrenadas por Jofré. Por ejemplo, en Kelü (2024) al igual que en los monólogos Proyecto Diablo (2021) y Raquel (2023) se reitera el uso de linternas ¿será una necesidad recurrente del diseñador?. Para Jofré cada proceso creativo es distinto y estos objetos portátiles permiten dar ritmo a las escenas, incluir la luz de una manera diferente (manipulada desde el escenario, no estática desde afuera) con un nivel mayor de autonomía al estar controlado por las intérpretes, aunque prefiere no cerrarse a ninguna idea preconcebida: “el proceso creativo es único por obra y está contaminado por los imaginarios de cada persona que se involucra en él” así me lo cuenta y así lo recuerda. Sobre Voyager, Jofré destacó en primer lugar el desafío colectivo de representar un texto que no fue pensado como una obra de teatro, ¿cómo los haces de luz se transforman en la metáfora de la vía láctea? propone una narrativa lumínica cuestionando qué es la Voyager, dónde está y cuál es su contexto como espacio físico, desde ahí construye su investigación escénica siempre junto a la compañía. La investigación donde se consolidó el texto del montaje consistió en una residencia de escritura que duró aproximadamente un año, como residuo de este proceso Jofré orientó su trabajo en comprender de manera concreta cómo plasmar desde lo macro (tomando como referencia los agujeros negros) a lo micro, basándose en la materia oscura que sostiene y contiene todo lo que conocemos del espacio exterior. Para él como creador, trabajar con la luz tanto en teatro como en danza es un ejercicio tangible, resolutivo y concreto que plantea propuestas para solucionar ciertos problemas escénicos identificados por el ecosistema creativo (intérpretes, dirección, dramaturgia, vestuario, visuales, entre otros) en contraposición con la visión filosófica de la iluminación en términos de veracidad o sabiduría, teología o claridad semántica.

Como trabajadora de las artes escénicas me resulta interesante indagar en cuál es el perfil del iluminador/a teatral siendo la escucha activa una de sus principales características para poder acompañar de manera eficiente la puesta en escena. Es decir, logran trabajar con la sutileza necesaria para sumar sin imponer su mirada. Entendiendo que si se ilumina un sector se oscurece otro, si se muestra, se oculta; que si la luz es un tipo de vibración eléctrica y la vibración está en todo, en un teatro se pueden arrojar todas las mentiras, todos los cuerpos, todas las verdades y las abundantes injusticias de la tierra, entonces ¿dónde queda lo que desaparece?, ¿dónde están?.

A partir del ejercicio de memoria que propone la obra de teatro Voyager reflejado en cómo operan los aparatos ideológicos del Estado -principalmente el educativo y político- es que pienso que el cielo contiene las respuestas calladas por las instituciones públicas de este país. Aunque sea la luz artificial de un teatro nos de verdad y justicia para sostener la promesa de un encuentro divino con los y las que ya no están, y que si las estrellas que vemos hoy en el cielo son el reflejo del pasado que 26 de ellas sepan el nombre de quienes desaparecieron en dictadura, es un gesto conmovedor de reparación simbólica: “estamos aquí, somos la gente chiquitita, no se olviden de nosotros” escucho en la Constelación de los caídos de Amnistía Internacional. ¿Qué recordamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde se cruza la memoria personal con la histórica? ¿Cómo padecemos la memoria o desmemoria de nuestras sociedades? ¿Cómo recuerda nuestro cerebro? ¿Cómo recuerdan las estrellas?. Se pregunta Fernández. “Un cerebro no puede distinguir qué recordar ni el momento en el que va a ocurrir” me comenta Jofré mientras pienso que a veces somos como las partículas de polvo suspendidas en el haz de luz de la sala, flotamos sin rumbo fijo hasta que algo o alguien nos hace caer a la realidad. Quizás -ese algo- es el ejercicio de verdad propuesto por la iluminación en un teatro o tal vez es solo una afirmación a modo de cierre:

“No puede ser que aún existan partidos políticos que hayan participado de la dictadura y la sigan apoyando en una o todas sus formas. No puede ser que haya parlamentarios o líderes políticos de esos partidos que hayan trabajado con Pinochet” (p.141-142)

Nona Fernández, Voyager (2019).

Por Angélica Paz San Martín García