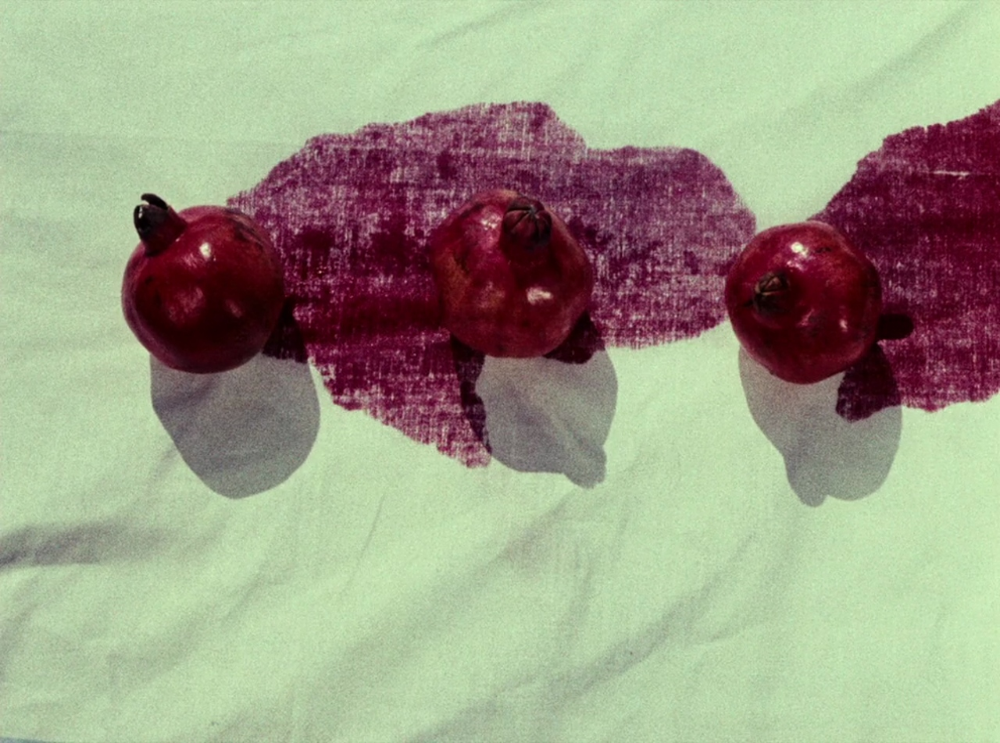

Cuestión de montaje, extrañamiento y desestabilización de los signos: cuando leo la frase “el esplendor de la granada” pienso en el rojo radiante del fruto (Punica granatum), sus granos pequeños que brillan como lágrimas de sangre y las manos manchadas de quien lo come. Lo esplendoroso de la esa escena que el título nos ofrece tiene, si se quiere, un cierto carácter pictórico: trae ante nosotros una imagen vibrante. Vean sino las granadas filmadas por Sergei Parajanov con ojo de pintor renacentista. La homonimia, sin embargo, puede llevarme del fruto al arma: el esplendor de la granada puede ser también el estruendo e inmediato fulgor del proyectil. Las películas de guerra nos han mostrado granadas por montones: granadas obsoletas que no explotan, granadas lanzadas desde una trinchera, granadas que explotan en la mano de un soldado torpe. La misma mano que abre un fruto puede portar un artefacto explosivo que descuartice a ese otro que la ficción bélica de turno convierte en un residuo aniquilable.

Esa mano también puede escribir un poema.

✴︎

Un arma y un fruto. Un fruto envenenado o un arma dulce. Una granada de mano que tiene en su interior, pongámosle, pepitas de manzana y avellanas: un poema puede hacer, como en las antiguas moralejas bíblicas, del agua un vino que al mismo tiempo sea, transmutación de transmutaciones, la sangre del Cristo que pasa por la Tierra para dejar un mensaje de salvación, un templo en ruinas, un traidor inmortalizado que cuelga de un árbol, y así. En la obra de Verónica Zondek, que este volumen compila en la nada despreciable suma de setecientas catorce páginas, obra reunida y no completa, somos, hipócritas lectores, los pequeños dantes de un largo paseo por el dulceamargo del mundo con el lenguaje a tientas.

Nada humano ni animal ni vegetal le es ajeno a una poética expansiva en sus alcances y objetos, múltiples en referencias para e intertextuales: comparecen en diálogo extenso e intenso las reverberaciones de Vallejo y Mistral, Pizarnik y Ajmatova, los escombros de las viejas salitreras y la humedad ecofriendly de Ainilebu. Bien señala Damsi Figueroa que en los cuarenta años de trabajo escritural podemos identificar algunas etapas. Los dos primeros libros que Verónica Zondek publicó fueron escritos durante la dictadura militar y circularon también en ese momento, en vecindad con otras compañeras de ruta de esos años nefastos: Soledad Fariña, Carmen Berenguer y Elvira Hernández, por nombrar a las más conocidas. Cabe agregar algo a propósito de caminos compartidos: en 1989, junto a Teresa Adriasola, preparan y publican un singularísimo artefacto poético que hoy circula como objeto de culto: Cartas al azar: muestra de poesía chilena (1989), un mazo de naipes que despliega un listado de nombres y poemas que pueden ser ordenados sin jerarquía ni orientación canónica. Frente a una tan masculina necesidad de organización categorial de la onomástica literaria vernácula, este chasconeo lúdico es ofrecido ante nosotros, dado el caso, como un castillo de naipes tan o más frágil que las vanas pretensiones de inmortalidad y grandilocuencia mesiánica de los versificadores que transitan por los pasillos de La Poesía Chilena.

A esa época pertenecen Entrecielo y entrelínea (1984), La sombra tras el muro (1985) y El hueso de la memoria (1988). Como en otras escrituras de la época –Elvira Hernández, pero también Carlos Cociña, por ejemplo–, la violencia política salpica de muchas formas el lenguaje que los poemas intentan modular o resistir. En el caso de Zondek, lo que hay es la construcción de un lirismo que recuerda inevitablemente al tono elegíaco y poderoso de Mistral (“Vine a lavarme los pies al caudal inundado/ y aunque un Dios dibujaba alaridos / fui maestra de temple/ perita en navajas y exfoliar vidas”). “Fui fertilidad en medio de la tormenta”, escribe en el poema “Luz en la ciénaga”. Esa podría ser una política posible para leer en esa primera etapa: la de una voz que materna los elementos del mundo para acunarlos en un miasma de vida y podredumbre; generativo y aniquilador a la vez. Una especie de materialismo de amplio rango, si me lo permiten.

En otra clave, títulos como El libro de los valles (2003), La ciudad que habito (2012) y Fuego frío (2016), Zondek pliega su registro, como lo hicieran antaño Mistral en El poema de Chile y Neruda en Canto general, a la geopoetización del paisaje: nombra especies varias, transita entre topónimos, acusa la intervención de esta o aquella versión sudaca del extractivismo, entre otras cuestiones que la vuelven susceptible de ser leída en clave eco. El paisaje, para decirlo con Tim Ingold, es siempre artificial porque es coproducido. La intuición poética permite dar cuenta de aquello. Leamos, por ejemplo, un fragmento extenso de Fuego frío:

¿Cree usted que un esqueleto ve?

(…)

Porque esqueletos hay/ esqueletos de la sangre y esqueletos de la savia.

Esqueletos/ esqueletos por doquier/ bosques muertos/ bosques muertos por doquier.Casas/ casas deshabitadas/ brocados finos/ encajes perlinos/ manteles sobre la hierba/ almuerzos desnudos/ hombres sin carne/ sombras/ sombras fabulosas/ bosques fabulosos arropados en aguas canas/ en vientos de nombres/ de dioses/ de tiempos quién sabe cuándo.

Paisaje/ paisaje que ya no

no

no es posible reconocer/ recorrer/ leer

Si en Baudelaire la figura del ropavejero permitió entender al poeta como un recolector de desechos de la vida urbana en el capitalismo, Zondek, como también lo hace Rosabetty Muñoz, parecen recoger otra clase de restos: la podredumbre vegetal, los restos agusanados de un tronco, una casa deshabitada que el viento desarma, los restos industriales de un antiguo terremoto. El uso de aliteraciones y anáforas, como en el fragmento que cité arriba, es recurrente en el ritmo escritural y constituye acaso una de las marcas de estilo evidentes de la obra.

Punto aparte aunque seguido: escuchar a Zondek leer su obra constituye una experiencia particular, muy lejos de la lectura solitaria que cada cual hace en la micro, la cama o la silla del living. Su cadencia, cuyo vaivén y volumen varía según el ritmo interno del poema, evoca, si me lo permiten, una extraña ambivalencia: parece como si nos estuviera narrando un cuento de hadas y una historia de terror al mismo tiempo. Su voz es suave, firme, y trae ante nosotros la mera materia del mundo; la inasible tesitura de lo real: el mismo fuego que enciende una estufa estuvo presente “en la infernal hoguera de las Inquisiciones/ o en la quema de libros con Torquemada/ o en aquella última”. Es también “ese otro fuego tan perfecto”, escribe Zondek, y quienes la hemos escuchado casi podemos traer su voz, como un espectro, hasta el caracol del oído, “ese, el amarillo de Auschwitz, / rasgando carnes tan añejas y tan tiernas”.

Este último pertenece a Por gracia de hombre, que originalmente contó con ilustraciones del recién fallecido Guillermo Núñez.

Y a propósito de colaboraciones, parte importante del corpus reunido acá es la conversación feliz con el trabajo gráfico de otros: las fotografías Patricio Luco y Camila Molina en Instalaciones de la memoria y El libro de los valles respectivamente; las ilustraciones de Gabriela Villegas en el caso de Entrelagartas. Esta práctica colaborativa no es nueva: Jorge Polanco lleva un rato largo investigando los cruces entre poesía y gráfica y trayendo hasta nosotros nombres que muchas veces quedan relegados a un segundo plano en la historiografía literaria: ahí están las colaboraciones de Sabella con Pedro Olmos, Trujillo con Pablo de Rokha o las revistas de Heddy Navarro. La decisión editorial de no descartar estas visualidades en el volumen habla –y esto es una interpretación mía– de cómo la escritura no puede prescindir de ellas porque fue pensada- con esas imágenes. Quitarlas sería como quitar a uno de los interlocutores de ese diálogo. Dejarlo trunco.

Dicho sea de paso, ese diálogo con otras prácticas y disciplinas permite sacar por un rato a la escritura poética de los márgenes estrechos de la literatura con ele mayúscula y su ronda de cortesanos defensores de los límites disciplinares, los canónicos cánones y yermos campos, a pesar del buen Bourdieu. Si los versos de un poema se abren paso hacia una cantata, una composición de música electrónica, un libro ilustrado o un grafiti, es porque late allí una energía que sacude a quien tenga la buena voluntad de entregarse a ese remezón de signos; a la desestabilización y el extrañamiento: porque el esplendor de una granada puede ser el vibrante color de la fruta o etcétera, etcétera.

Por Jonnathan Opazo

Sobre:

El esplendor de la granada

Verónica Zondek

Poesía reunida 1984-2022

Ediciones libros del cardo.

716 pp.