Podríamos formularlo como sigue: si ya no podemos renunciar a las pantallas, lo mejor sería ir buscando la manera de asediarlas. Pensar qué hacen con nosotros las imágenes en movimiento que llenan nuestra vida ya no solo en forma de cine y televisión como hace un par de años, sino también como reel de Instagram, microdocumental de Youtube, o esa nueva y espeluznante forma de ficción visual que irrumpe con la rápida masificación de una plataforma como Tiktok: los microdramas, pequeñas telenovelas compuestas por una serie de episodios que no duran más de un minuto y que, según leo en algunos reportajes en la web, han ido ganando espacio en una industria que necesita capturar a como dé lugar la atención de un consumidor cuya fisonomía ha cambiado radicalmente.

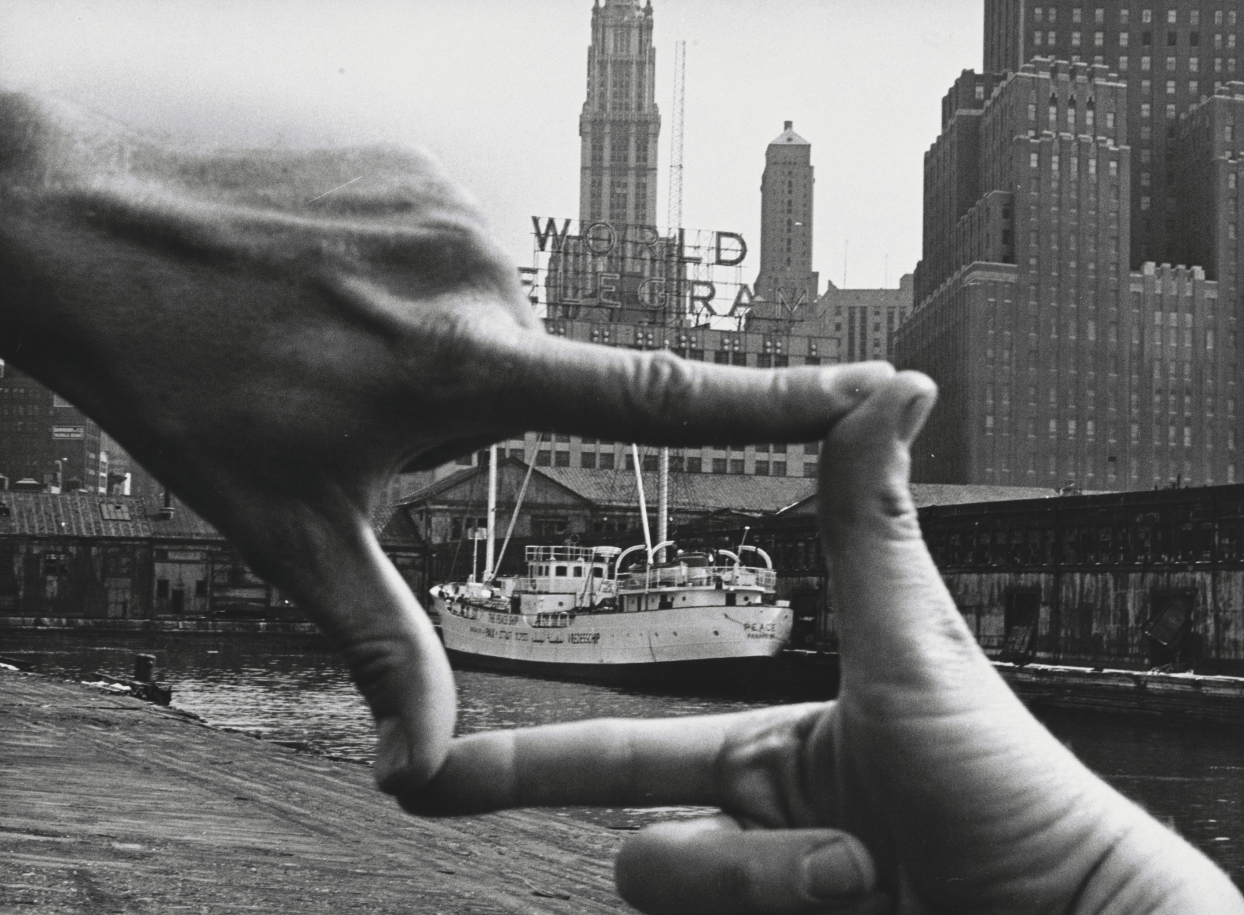

Pienso en la propuesta que formulara el cineasta Carlos Flores en una película experimental estrenada en 1981 llamada, nada más y nada menos, “El Estado soy yo”. Película, podría decir, que bebe tanto de la experiencia de la Unidad Popular y el cine de los 70, por un lado, y de las conversaciones y lecturas que emanaban del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile. Menciono esto último porque, como pudimos conversar alguna vez con el propio Carlos, es en ese ambiente de resistencia cultural —uno de muchos durante la dictadura, todo sea dicho en honor a la verdad— que prácticas como el videoarte, cuya economía de recursos facilita la producción de películas, que aparece justamente el corto del que hablo. ¿Qué dice Flores? “Todos podemos hacer películas”. Los dispositivos técnicos disponibles ya en 1981 podrían permitirle a quien quisiera contar una historia. Diseñar sus propios circuitos de exhibición alternativos. Que todos podríamos, un día por la mañana, decir: el Estado soy yo. ¿Cómo podríamos leer eso a la luz de las reflexiones que ofrece este compendio de ensayos compilados por Pablo Aravena y Gilda Bevilacqua?

Aventuraré algunas ideas de manera fragmentaria, porque me parece que, si algo tienen en común los nueve ensayos del libro es vindicar el lugar del cine —y por qué no: del arte— como una forma de producir y acceder a un conocimiento específico. En este caso, de la historiografía como disciplina, pero también la poesía y la estética, agregaría. Ese conocimiento, por cierto, es un modo muy especial, que reconoce, contra el credo positivista, la cualidad escurridiza de los fenómenos que intenta vislumbrar y entiende que en el parpadeo hay una posibilidad para acceder a esa cosa tan otra, para decirlo con palabras de Pablo, que es el pasado tal y como la historia intenta conocerlo.

* * *

Siempre es necesario recordar que, al menos en las antiguas máquinas que proyectaban películas en unos cines que se parecían más a las catacumbas del cristianismo primitivo que a las acolchadas y bien temperadas salas de los cines de cadena, había una porción de oscuridad igual o mayor que la porción de luz proyectada en el telón. En esos 24 fotogramas por segundo pasando a toda velocidad hay una sombra, imperceptible pero sombra al fin, que, como escribió alguna vez alguien que ya no recuerdo, es otra película, una película oscura, que vemos y no vemos. Está, por otro lado, la noción de película secreta desarrollada por Raúl Ruiz: un poco parecido a lo que alguna vez postuló Piglia en su manual de cortapalos para cuentistas, toda historia porta una historia secreta que se desarrolla subterráneamente. Quiero decir con todo esto que el dispositivo película, como forma, una de las cosas a la que nos invita es a tener en cuenta los procedimientos y operaciones que la hacen posible: montaje, elección de sonido, tipo de planos, duración, y así. Por tanto, un cine que busque, sea desde la militancia política, el cine de autor o la producción a escala industrial, trabajar-con-la-historia, debe precisamente tener esta pregunta formal en el horizonte en tanto es una pregunta política.

Me parece que esta discusión es justamente la que bordea el ensayo que abre el volumen (“Cine e historia: repensando y ampliando perspectivas” de Gilda Bevilacqua) cuando nos acerca a los planteamientos de Hayden White en torno a la “historiofotía”, que en términos sintéticos es la querella por el estatus de conocimiento histórico que detenta el cine, cuyas imágenes, bajo la perspectiva de autores como Rosenstone, no podrían aquilatarse en tanto discurso de la misma forma que se aquilatan, por decir algo, los gruesos tomos de la decadencia y caída de Roma del británico Edward Gibbon. White, como también nos podría decir el colega Polanco en sus investigaciones sobre poesía y visualidad, nos recuerda que las imágenes nunca son un mero acompañamiento del discurso escrito sino que son un discurso con derecho propio. De allí que, junto con White, sean Aby Warburg, Walter Benjamin y Georges Didi-Huberman los autores nodales de la mayoría de los capítulos de este volumen. El análisis del pathosformale warburgiano, la querella de las tesis de la historia benjaminianas y la idea de “supervivencia de las imágenes” de Didi-Huberman son por lo menos tres ideas fuerza que cohesionan las reflexiones del libro, en el que podría reconocer justamente tres líneas: la epistemología de la historia, la crítica cultural y la estética.

El texto de Pablo expande las ideas de su predecesor. Para quienes lo venimos leyendo desde sus otros ensayos publicados en esta misma editorial, su trabajo con el cine continúa una línea de pensamiento en torno a la historiografía y su modo de operar con el pasado, objeto de delectación y disputa en partes iguales. Un filme histórico, escribe Pablo, justifica su apellido siempre y cuando opere a partir del extrañamiento que produce en el espectador al ofrecerle un pasado que lo interpela. En tiempos de nostalgias reconstructivas, para usar el término de Svetlana Boym, la operación historiográfica de una película estribaría en recordarnos que ese nostos cuya recuperación anhelamos no existe más (o no existe más en la forma en que nuestro deseo herido anhela recuperar).

Decía entonces: son las formas de construcción cinematográfica las que permiten distinguir la potencia, por ejemplo, entre el documental El que baila pasa de Carlos Araya Díaz con respecto a Mi país imaginario de Patricio Guzmán. Para quien no haya visto ninguno de los dos, ambos intentan bordear la revuelta de octubre de 2019 en toda su cruda complejidad. Pero mientras Guzmán intenta leerla desde un lugar teleológico —el descontento lleva a la convención constitucional y la convención cocina el ambiente para el triunfo de Boric—; es decir, mientras Guzmán intenta leer ese tan cercano pasado desde un lugar que confirma el presente progresista del año en que se estrena —2022—, Carlos Araya monta materiales encontrados en Internet bajo la lógica de la viralización y hace de la revuelta un momento absolutamente otro, donde convive la violencia policial desatada, el carnaval callejero, la selfi de un poli de fuerzas especiales bien engominado y una mujer que usa un traje de Pikachú comprado por error en AliExpress. A este montaje de fragmentos —la historia contada por imágenes—, Araya decide sumar el trabajo con una disposición vertical como la de nuestros teléfonos celulares, un poco para recordarnos que la revuelta también fue eso: cuerpo y smartphone, batalla callejera y guerrilla de internet. Araya renuncia a hacer un “cine-espejo”, para usar la expresión de Alain Brossat que cita Iván Pinto en la introducción de un libro que podría dialogar sin problemas con este (me refiero a El pueblo en disputa, publicado por Prometeo en 2024), sino más bien del cine como apertura hacia una relectura permanente de nuestros archivos, imágenes y signos cuya clausura casi siempre tiene un fin monumentalizante que la crítica —y creo que entiendo la crítica en un sentido amplio, acaso el combustible de las ciencias humanas en general— no tiene otra cosa que desarticular, poner en cuestión o suspenso de cara a reconocer las deudas y fantasmas que asedian el presente.

* * *

Quisiera, para finalizar sin extenderme demasiado, retomar algo que apunté más arriba: creo que una de las cosas más valiosas de este conjunto de textos es la insistencia en un modo de pensar la historia, la historia de nuestros pueblos si me lo permiten, desde trabajos creativos donde la renuncia a un estatuto de verdad más que dudoso es justamente la manera más privilegiada para iluminar la zona muchas veces gris que campea en los extramuros del presente. Recoger los gestos, como señala Nicolás Ried en su trabajo en torno a Leni Riefensthal; o el modo en que Matías Piñeiro juega a reensamblar la miríada de signos asociados a la figura de Sarmiento en Argentina, para el caso de Laura Lattanzi; o cómo “Cinepoemas” de Sergio Escobar, obra olvidada en la bodega de un archivo por leer, nos permite acceder a la estrecha relación entre el imaginario cinematográfico y la educación sentimental de los escritores de los sesenta, Polanco dixit. Volver porosas las barreras disciplinares o ampliarlas para incorporar otros dispositivos de investigación. Como señala Pablo a propósito de la plausible “extinción del mundo letrado” que, eventualmente, invitaría a los historiadores a tomar una cámara o recurrir al montaje con imágenes de diversa procedencia para producir aquello que antaño produjo la cultura escrita. Tomar la posta de lo que Carlos Flores planteara en la película que cité más arriba: hacer películas, filmar, tomarse las imágenes, quizá ya no para decir “El Estado soy yo”, sino más bien para prefigurar o construir los tijerales de un mundo común posible.

Por Jonnathan Opazo

Sobre:

Los espectadores del pasado

Pablo Aravena y Gilda Bevilacqua (Editores)

Inubicalistas

2025