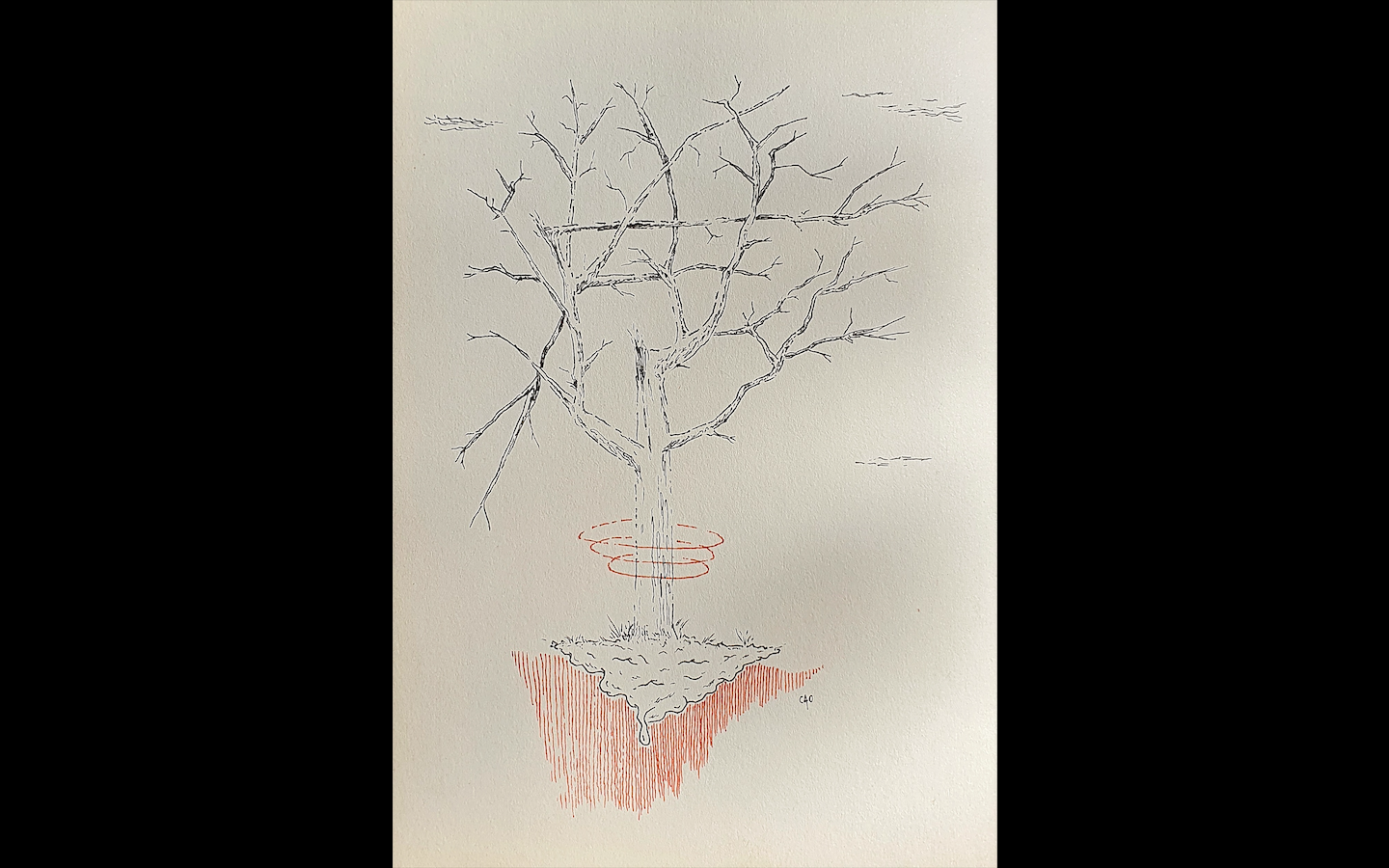

Recógeme

cuando me veas en una esquina

Ve si aún llevo mi cartera de flores

y en el caos que contiene

busca mi rosario

y pónmelo en el pecho

No dejes que repose entre pisadas

No permitas

que me cubran con diarios.

Desolación, Carmen Gloria Berríos

Llego a eso de las nueve por Vicuña Mackenna. Giro por Malaquías Concha, como se llama la calle chiquitica donde aparcan los taxistas a tomar café, y me instalo en Bustamante, al frente del local de los sánguches gigantes que atienden toda la noche. En la misma esquina donde me recogiste. Ahí donde empieza ese parquecito en el que mientras alumbra el sol, pasean las familias con los niños y los perros, y cuando se esconde, se abren las cortinas del teatro rojo.

Sí, me las arreglo sola, siempre ha sido así. Y es difícil porque más de una vez he tenido que agarrarme del moño con algunas que han querido echarme porque dicen que esta es su zona, y quieren quitarme a los clientes, así sin más… Ahí es cuando me dan ganas de sacar a José.

¿Que quién es José?

Bah… Te voy a contar la historia mientras empezamos, pero breve, mi amor, para que no te aburras, ¿okey?: en la misma esquina estaba una noche y apareció un policía y me pidió el carné, pero cuando me puse a buscarlo, a revolver en la cartera to’ ese mundo que ahí llevo, me di cuenta que lo había olvidado.

Yo soy bien quisquillosa con eso del carné, no te creas, papi, de andar de anónima cuando una sale a hacer la noche y en la noche la calle puede ser una selva inhóspita o un lago quieto y silencioso.

Y el tipo ahí, al frente mío, con su chaquetica azul y las letricas amarillas, infranqueable, como el desierto de Atacama.

Se había bajado de una patrulla que venía despacito con los faroles apagados, al acecho, como buscando una presa, y se detuvo justo en la esquina donde yo estaba.

El otro, el que conducía, se quedó ahí mismo, mirando, con una cara que… madre mía, supe enseguida que iba a tener problemas. Y el que me pidió el carné ahí esperando, to’ quieto, insistiendo así con media sonrisa, quizá pensando que yo lo hacía de bultera, haciendo que buscaba y buscaba sabiendo que no lo encontraría, que vaina, pero te juro que en ese momento no pensé que había dejado el puto carné encima de la mesa, como vi después cuando volví a casa.

Y le dije que se me había quedado. Y él pa’ darme un boche me soltó que entonces iba a tener que acompañarlo. Fue ahí cuando me ericé: si me llevan al cuartel seguro me fichan, pensé, y yo estaba limpia.

Ahí mismo empecé a rogarle y él me decía que no, no y no, que esa era la ley, una y otra vez, que la ley y la ley y la ley… Lo repetía como un loro el muy hijoputa.

Se me salieron las lágrimas. El otro riéndose en la patrulla, y el jevito enfrente me insistía, y que debía llevarme y que na’ qué hacé… Pero nadie me sacaba de lo mío: seguía rogándole, mentando a la virgen y que el trabajo y la familia lejos, que había que comer y que la vida es dura, a ver si se compadecía y lo embargaba la misericordia y se largaba de una vez.

–¿Eres puta? –me preguntó afrentoso, a bocajarro, y sin pensarlo respondí:

–Sí, usté sabe que vendiendo galletas aquí en la esquina no estoy.

Y ahí lo escuché decirme (ya estaba medio mareada):

–Entonces, podemos hacer un arreglo –y me tomó del brazo.

El otro se bajó de la patrulla –con la misma chaquetica y las letricas amarillas– y abrió la puerta trasera para que yo subiera al carro. Arrancaron.

Se reían como si nada hubiera pasado y yo no estuviera ahí, detrás de ellos, con los mocos del llanto afuera y el maquillaje hecho un desastre. Aparcaron en una casa cerca del Estadio Nacional, en una calle oscura, llena de árboles. Ni un alma se veía.

Nos bajamos y, otra vez del brazo, sin decir nada, me entraron a la casa. Ahí me dije coje lo suave cuando vi que no era un cuartel.

–¡Sácate toda la ropa! –me ordenó el que conducía el carro apenas cerró la puerta. Y yo, obediente, no dejaba de mirar: era un espacio casi vacío, con un par de plantas de plástico en esos jarrones feos de los chinos, y uno de esos muebles negros, altos y flacos pa’ la tevé, el estéreo y el devedé. Había una cama americana de dos cuerpos justo al frente y, a un costado, una camarita de video sobre un trípode, na’ ma’.

–Oye, puta, cuando volvamos tienes que estar en pelota si no quieres pasar la noche en un calabozo y anotadita en el libro –me dijo el otro, y se metieron por una puerta que llevaba a lo que me pareció la cocina.

Si te digo que estaba asustada es poco, estaba que me cagaba, y eso que yo había estado en situaciones extremas, locas, mi amor, con el de atrá y el de alante, y dale que dale a la blanca, pero siempre con gringos, otro bembé.

Yo pensaba que esos dos solo querían palmearme el culo y follarme un rato, y aunque no me gustaran y seguramente tampoco me pagarían, serían uno más en la lista, porque los policías tendrían un miembro igual a cualquier otro hombre. Yo sabía que no me encontraría con algo mutante o lleno de espinas en vez de venas, o con una punta de lanza en vez e’ carne, no. Tú te ríe, pero así es…

Me desvestí y esperé. Al rato volvieron los dos policías, sin ná, desnudos. El que conducía la patrulla tenía un miembro gordo y largo, y el del otro era apenas una lombriz que daba risa, así, apenas se veía mientras caminaba hacia el mueble. Encendió la cámara de video, prendió la tevé y ¡plaff! Aparecimos los tres en pantalla, en bola, amarillentos, expectantes y brillosos mirando hacia el lente. No dijo nada, vino hacia mí y me tiró boca abajo sobre la cama, con violencia, hundiéndome la cabeza con fuerza en el colchón.

Hurgó pa’ meter su gusanito que ya había crecido, pero seguía siendo el mismo insignificante bicho (logré girar un poco la cabeza para respirar y no ahogarme contra las mantas que olían a meados). El otro policía se sentó al lado, al borde de la cama, estirándose su enorme aparato que parecía no despertar.

Yo intentaba ver cómo, lentamente, el otro metía y sacaba de mí su gusanito, que ya estaba crecido, pero era ná, una mierda, y me cacheteaba el culo mientras con la otra mano le masajeaba la verga a su compañero.

Después de un par de minutos, levanté un poco más la cabeza y la giré para tomar algo de aire, y el del gusanito lamía como un ternero hambriento la verga de su colega.

Al poco rato dejé de sentir su lombriz, no había forma de que eso creciera, aunque estaba dura como un palito seco. De pronto lo sentí soltar un bufido de dolor y luego varios, acompasados, ya de placer, mientras se agitaba sobre mi espalda.

Cuando volví a girar la cabeza, vi que el otro lo estaba montando, y sentí que el policía del rabito chico se movía sobre mí desesperado y comenzaba a bufar como un buey. El otro también empezó a resoplar y los dos acabaron casi al mismo tiempo.

Los vi separarse de mí y tirarse a la cama en silencio, ellos dos solos (escuché el sonido de la lengua frenética en un beso).

Yo dije “permiso” y me miraron con una cara de “no interrumpas, puta”. Aproveché el viajecito, cogí mi ropa y me metí en el baño. Me lavé, me miré al espejo y me mojé la cara; entonces salí y ellos todavía estaban hirviendo en su pasión, liados en la cama. Otra vez estaba clavando por el culo al del rabito enano, y la cámara seguía grabando y ellos en la tele mientras la pantalla indicaba en números amarillos el día, el mes, el año y hasta la hora.

Me metí a un cuarto a esperar que terminaran, sin pensar en otra cosa, nerviosa, hastiada por la mala suerte, porque me había dado cuenta de que aquellos dos habían salido esa noche a buscar a una puta para hacer su cuadro en video, una película barata, quizá de la misma forma que lo hacían todos los días, o casi todos o a veces… o quién sabe si era la primera vez, pero lo que sí me quedó claro es que lo de ellos no era nada nuevo, ahí había experiencia, una intimidá, y yo ahí, al medio (sobre una cómoda había una foto, aparecía el del rabito chiquito abrazando a otro hombre). Fue entonces cuando vi a José: estaba ahí, en esa envoltura negra junto al pantalón.

Creo que le puse José porque fue el nombre de mi primer novio, el único que siempre me protegió y me trató como una reina, mi amor, el único, y así de pronto me di cuenta que esa pistola podía ser mi salvación.

Entonces me vestí a la carrera, asomando la cabeza para ver qué pasaba en el otro cuarto, y la imagen del televisor me avisó que ellos dos seguían entusiasmados en lo suyo. De mí ya se habían olvidado. Tomé la pistola y con ella en la mano fui hasta la cocina: creí haber visto una puerta cuando miré desde la cama. Y allí estaba, pero daba a un patio interior de muros altos. No había caso. Solo me quedaba una salida: la puerta principal.

¡Ahí é que prende!

En ese momento me puse a pensar que en los dos años que llevo en este país siempre me salvé de caer fichada. He trabajado tranquila, tú sabes, moverme por la ciudad a mis anchas, así e’ como me gusta.

Tomé aire, traté de calmarme un poco, dios mío, y caminé lentamente hacia la cama y cuando apagué la tevé ellos se sobresaltaron, detuvieron su romance pa’ mirarme. Escuché: “¿Qué estás haciendo, puta culiá?”.

Yo los apunté con la pistola, firme, que no me temblara la mano ni un segundo, mirándolos sin pestañear. Quedaron así, to’ quieto, como bájale algo… Saqué el casé de la cámara de video, lo levanté como a la Biblia, se los mostré y les dije:

–Si alguna vez se les ocurre hacerme algo, tendré esto bien guardadito –y sin dejar de apuntarles me fui moviendo hacia la puerta y salí a la calle.

Por Felipe Reyes F.

Fotografía por Harry Gruyaert