La reconstrucción del cuerpo para la autopsia final tardó casi el mismo tiempo en que nosotros, los hijos del padre, tardamos en planear la obra cúlmine. Cuando decimos tiempo (tempi, la velocidad del pulso musical, según nos había enseñado nuestra madre) pensamos en ese segundo puntual donde se alteran los sucesos. In crescendo, agregaría mamá. Es decir, en ese tiempo del cual nos libramos del apellido que nos condenó. Luego, existe el tiempo de las chusmas mediáticas, que se abalanzaron por resolver el porqué del hecho y le dedicaron semanas y meses al caso, mientras en el mundo pasaban otras cosas más importantes. Por ejemplo, en Kazajistán, la gente se había cansado de los aumentos abruptos de su mandatario progresista y andaba cortando cabezas de policías y funcionarios corruptos. Lo transmitían en vivo, ya que la alcaldía había dado la orden de disparar con armas de fuego a sus kazajos. Pero esa noticia fue olvidada. Así vimos que la globalización triunfante de 1991 tiene sus propios muros berlineses y censuradores en todo el planeta. ¿Nosotros? Sí, toda una vida decadente llena de tedio y de resentimiento. No, no estamos locos. Pero preferimos hacer eje en los acontecimientos, porque depende en cuál situación del mundo nos encontremos haciendo historia y en cuál no, se deja así, restos de ausencias, una cabeza laureada de espinas o el mentón golpeado de pena; ¿nosotros? un poco de cada cosa, aunque lo importante es que la reconstrucción del cuerpo no se pudo realizar del todo, y ese fue nuestro punto de partida. Y más tarde, nuestra victoria.

La prensa lo tituló como aberrante y agregó que debía ser de conmoción nacional, no es raro que a los ambientes de realidad los creen de antemano. Pero la verdad es que a nosotros no nos movía un pelo, seguro había más personas con las mismas ganas, aunque desanimados. Volviendo al tema, el hecho de que ellos no hayan encontrado algunas partes, para nosotros quiere decir que logramos el cometido. Sabemos que las mejores piezas descansan a lo largo y ancho de nuestro cuerpo, un tiempo que yace en la piel del estómago, que se expande como big bang e implosiona como aquel día de revelación.

Los forenses lo sabrán. El trabajo es costoso y pocas veces tiene momentos jubilosos. Nosotros también lo supimos, por eso nos inyectamos de lleno al sacrilegio para tener nuestra recompensa. No hablamos de gloria in excelsis deo como anhelo de mediocre, sino que sabíamos que hurgando la sangre animal tendríamos más éxito que cualquier buen ciudadano que se embellece con un rosario bendecido por el Papa. Nuestra corona sería de espinas, de ella saldría el flujo rubí del linaje liberado, la progenie liberada y oculta durante tanto tiempo. Eso es una obviedad: está manuscrito en los primeros soportes de escritura cristiana del pasado.

Días previos a nuestro trabajo final, el vicepresidente del hedonismo había publicado que el partido apoyaba la medida de la oposición de privatizar del Astillero Río Santiago, para recaudar fondos que solventarían la deuda nacional. El astillero se convertiría en la fábrica de buques más grande del mundo para romper el mar, oscurecerlo con veneno, y desarmarlo en un infierno vil tercermundista de aceite caliente. ¿Vieron? Pasaban otras cosas. Pero la prensa nacional, como ya dijimos, impuso que nuestro caso tenía que conmocionar al país y así lo hicieron los chusmas de siempre, los imberbes predecibles del sentido común, los “verdaderos” que llaman a la valentía en pos de la defensa moral, aquella que se retroalimenta de una atmósfera polarizada entre el bien y el mal. El Partido Hedonista, el partido de los buenos, se favoreció. Salió la primicia en primera plana, nuestras caras en todas partes, para tapar los sucesos de gran relevancia, de gran impacto social. Así que, logrando su objetivo, pasamos a ser los psicópatas más temibles y el séquito de lectores nos dedicó, en las redes y en los medios, los métodos más innovadores de tortura.

Matar al padre es una ambición que contempla toda una tradición humana, un rito que lleva años, décadas y, por qué no, siglos, sin poder concretarse en lo material en la mayoría de los casos. Eso fue lo que hicimos simplemente, matamos a papá. Soñamos con la muerte, despertamos con ansiedad. Fuimos a trabajar y no construimos ninguna familia: rompimos el ciclo, porque matamos a papá. Nunca, ni la prensa, ni la radio, ni la TV, nos preguntaron. Nunca, ni los vecinos, ni los familiares, ni las autoridades, ni los cercanos. Solo nuestra soledad. No importaba las cosas que él nos hizo, a mamá y a nosotros durante tantos años, y seguramente a otras personas también. Él era una respetable figura política y pública de trayectoria (como decían sus compañeros del PH), y eso valía por encima de todo lo que puedan imaginarse. No existía otra cosa más que el silencio prevaleciendo como una estrella muerta a punto de desaparecer, por eso hicimos lo que hicimos, aunque no nos crean o nos llamen locos.

Al tercer día nos encontraron durmiendo junto a él. Seguro algún chusma había llamado a la famosa autoridad y, la prensa, la primera chusma, comenzó a redactar la escena de manera que predominaron los detalles. Demás está decir que a sus seguidores les encantan los casos policiales más abominables para canalizar sus regocijos en las perversidades ajenas, aún más si es de alcance nacional, así se relamen en los valores patrióticos. Entonces, la poderosa prensa nacional escribió en el copete: “el cadáver fue encontrado muerto, estrangulado y mutilado y a su lado se encontraban sus hijos durmiendo junto a él“. Desde luego, la estructura gramatical de la hegemonía mediática siempre es voluntariamente espantosa.

Sí. Es cierto que habíamos arrancado con fuerza iracunda, pero con determinación, las mejores partes para guardarlas en lo más profundo de nuestras entrañas. Confesamos que jamás olvidaremos el sonido de los nervios desgarrándose, ni el sabor metálico de la desesperación por el desamparo. Pero más allá de estos detalles, el de saborear la carne de progenitor, nos parece una gran idea rememorar el estrangulamiento de manera más romántica y menos sensacionalista, para que el público tenga otra impresión, nuestra visión, nuestra crónica.

Aquel día desenvainamos el cuchillo. Miramos a nuestro padre que dormitaba en la cama matrimonial donde mamá ya no estaba y comenzamos a pelar una manzana. Con tranquilidad, contábamos las vueltas que la carcasa colorada iba completando a medida que se convertía en un resorte dulce. Los ojos del padre estaban entreabiertos, pero la abertura era suficiente para que dos cuerpos enteros entraran directo a las pupilas. Más abajo, el tubo de oxígeno que ingresaba por la nariz, los cables y la bolsa del fluido que serpenteaba por la intravenosa derecha. Había tenido un accidente, nada grave y por el confinamiento -y su privilegio-, estaba internado en casa. Nos acercamos a la ventana que se ubicaba del lado izquierdo de la cama para ver el tránsito que fluía con ordenada prontitud, pero en realidad buscábamos chocar las caras contra la luz solar que se montaba en las primeras horas de la ciudad. Los rayos nos bañaban hermosamente la piel, desde niños nos gustaba quedarnos bajo el sol hasta sentir ardor en los párpados. Pelamos la manzana con delicada meticulosidad, éramos expertos en sacar toda la cáscara de un solo corte, dejábamos la carne blanca, limpia y con escasa rugosidad. La manzana era la fruta preferida de nuestro padre, la que nos había obligado a comer luego de cada almuerzo y cena.

Limpiamos el cuchillo para comenzar la segunda parte, que consistía en desarmar el fruto cortando piezas casi del mismo tamaño, en gajos. Como una falsa mandarina, despacito, de arriba hacia abajo. Nuestro padre estaba volviendo a hidratarse. Con deliberada paciencia de hijos lejanos, le acercamos el primer gajo a los labios y él comenzó a masticar de a poco, sorprendido. Apenas terminó el primero, le metimos dos gajos más en la boca. Él empezó a masticar más rápido. Con continuidad pausada, preparamos dos gajos más. Pero antes, volvimos a mirar a la ventana con mutua complicidad, para recordar a nuestra madre sentada en el piano, practicando una y otra vez Love me or leave me de Nina Simone, su canción favorita. La canción que había conocido por Ina, su mejor amiga, y que nos la tocaba a esa hora del sol, mientras nos decía que Nina Simone era mejor pianista que cualquier compositor de la música clásica. Cuando intentó tragar, le rellenamos la boca con el par de gajos, y fuimos preparando otros. Despacio, nada puede salir mal. Tenía la boca llena por fin, tomaba voluntad extra para tragar y respirar a la vez, cuando comenzó a acelerar la respiración de manera sobreexcitada. En ese pico tan emocionante decidimos terminar con todos los gajos de la manzana, y pelar otra. Uno por uno, hurgando lentamente, con precisión, con extrema prolijidad, como si dentro de su boca estuviésemos tocando el solo de piano que nos había enseñado nuestra madre: gajo por gajo, tecla por tecla. Su boca estallada luchaba por encontrar un respiro, pero nuestras palmas presionaron con sutil fuerza todo espacio de aire. En consecuencia, el cuerpo del viejo comenzó a convulsionar. Lo vimos vivo por última vez mientras el jugo de manzana le rebalsaba por la nariz. Esta fantasía había sido la experiencia de nuestras cortas vidas, ya estaba realizada: nuestro padre estaba bien muerto.

El resto de la historia ya se sabe. Ha circulado hasta en medios internacionales que, como toda prensa oportunista, se enfatizó morbosamente la conjunción entre parricidio y antropofagia. Ya no nos importa, ahora tenemos la seguridad que nunca se podrá reconstruir su figura, que ahora emana otro color, un rojo vivo encarnado en una obra contemporánea ominosa. Por primera vez nos sentimos en paz por haber hecho algo realmente bueno. Nuestra obra está servida y contada con guiño a todos los seres vestidos de honestidad que esconden sus muertos de manera más obscena, pero se les notan en las miradas, en las manos, o en los gestos. Nosotros quisimos que se nos note en todo el cuerpo, como síntoma viviente. Por lo tanto decidimos masticarlo, luego dormir una siesta acoplados, como las crías que yacen junto a su presa.

Por Guillermina Tenenbaum

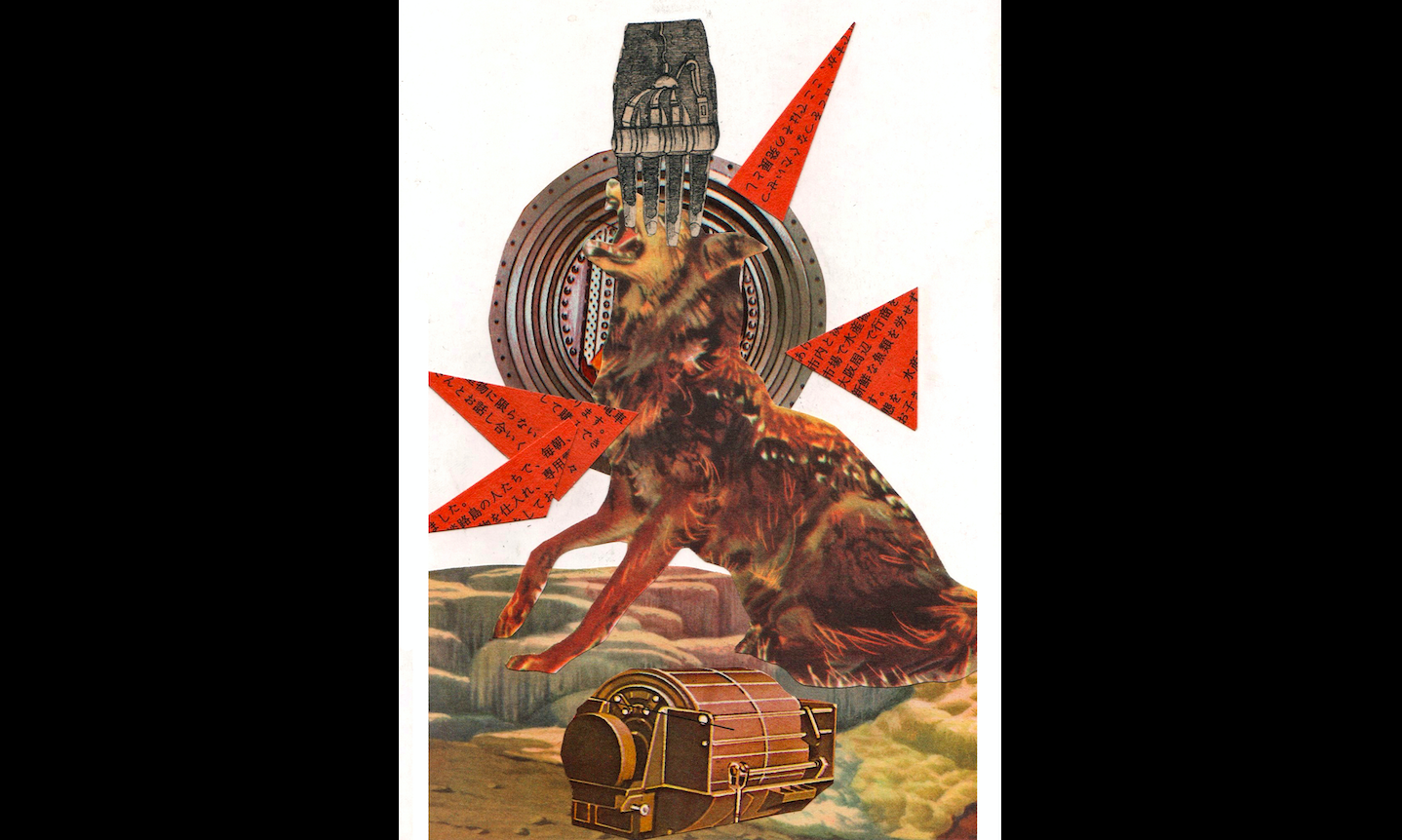

La pintura es de Artemisia Gentileschi