Jugaban como ratones.

Llevaron todos los tatamis viejos que lograron encontrar al cobertizo de la casa abandonada y los colocaron uno por uno sobre las vigas hasta cubrir toda la superficie bajo el tejado. De este modo consiguieron armar algo así como un ático de entretecho. Era un lugar excelente para que aquellos niños que les gusta jugar en secreto lo hicieran a escondidas. Había que admitir, eso sí, que este escondite suyo olía bastante a moho.

Allí no había momento del día que no estuviese oscuro. Incluso a pleno día era un lugar en el que podían jugar como si estuvieran dentro de un sueño. Todos eran niños de alrededor de unos diez años. Apenas terminaban la escuela regresaban a casa tan sólo para volver a salir, y en lugar de sandalias y mochilas, cada quien traía consigo algún juguete. Algunos traían tabaco que habían robado furtivamente a sus padres. Un cigarrillo era pasado de mano en mano para ser fumado entre dos o tres. Así fue como un día alguien trajo una figura de yeso que había hurtado de su casa ¡Se trataba de una Venus de yeso! Al comienzo se la fueron pasando como si fuera algo extraño y misterioso, pero finalmente los que querían volver a tenerla y tocarla comenzaron a pelearse los unos con los otros y terminaron por arrancarle brazos y piernas, los cuales quedaron desperdigados por ahí. Soltaron unas risitas contenidas. Incluso durante esos alborotos procuraban no hacer demasiado ruido. Si alguno de ellos hubiera soltado algún grito se le habría castigado inmediatamente como infractor de las normas. Así, el secreto de sus diversiones quedaba estrictamente resguardado. Sabían que tales reglas, al igual que las de la métrica que se impone el poeta, harían más interesantes sus juegos.

De este modo, día tras día jugaron como ratones.

Sin embargo, hubo un gran revuelo en el cobertizo.

De la nada comenzó a propagarse el rumor de que fantasmas de yeso aparecían bajo ese techo. Cierta noche, después de que todos hubieran regresado a casa, uno de ellos se quedó ahí por su cuenta. En la oscuridad, a tientas, fue recogiendo los miembros de yeso que descuidadamente habían sido desperdigados sobre los tatamis. Fue uniendo las piezas y de algún modo logró acercarse a la figura original. Pero al verla se dio cuenta que aun le faltaba la cabeza y encendió cerilla tras cerilla intentando encontrarla. No aparecía por ninguna parte y, finalmente dándose por vencido, levantó su mirada con una cerilla aún encendida en su mano. Repentinamente, sin darse cuenta, soltó un grito. El débil resplandor de la cerilla reveló la pálida y difusa cabeza de yeso que había estado buscando ¡Y era del porte de una cabeza humana recién degollada! Con el corazón en la mano salió de allí y huyó.

El fantasma de yeso provocaba una mezcla de curiosidad y miedo en las mentes de aquellos niños. En último término, para muchos la curiosidad venció al miedo. Formaron un grupo aparte y se dirigieron al cobertizo. Sin embargo, tan sólo al subir al escondite y ver las piernas y brazos de yeso esparcidos sobre los viejos tatamis mohosos, sintieron un vaho de terror y, cuando uno de ellos soltó un grito de sorpresa, todos bajaron de las vigas para salir corriendo hacia el exterior.

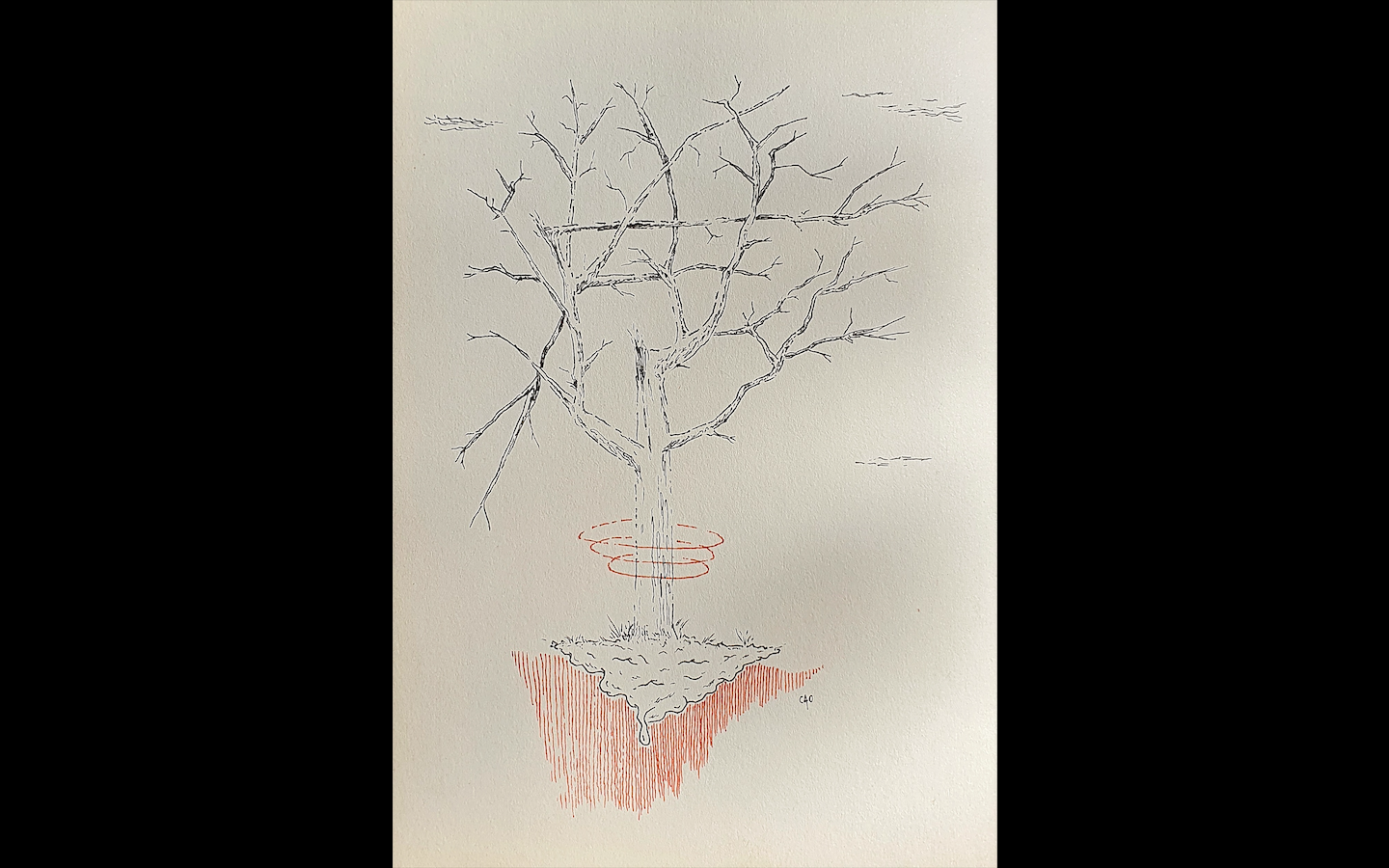

No tuvieron otra opción que renunciar a su escondite durante varios meses. Aun así, pronto encontraron una segunda opción. Con el mismo buen olfato con que previamente habían dado con su escondite ideal, ahora hallaban otro bajo el piso de un templo. Esta vez llevaron esterillas de juncos que habían hurtado por aquí y por allá. Ahora comenzaban a jugar a la manera de los topos. El lugar era incomparablemente más fresco que el cobertizo. Como se asomaba el verano, preferían el frío de este nuevo escondite ante cualquier otra cosa. Sin embargo, era tan húmedo y oscuro que incluso en ocasiones dudaban si acaso no estarían dentro de un mal sueño. Cada quien en secreto echaba de menos la vida bajo el tejado. Y nadie sospechaba que había uno entre ellos que, con audacia y por cuenta propia, había retomado su vida de ratón en el cobertizo.

Se trataba de un niño que acababa de perder a su madre y se encontraba profundamente afectado por ello. De tanto en tanto le daban ataques de llanto, pero su orgullo le hacía muy reacio a que otros le vieran en ese estado, y siempre se las estaba arreglando de una forma u otra para estar completamente a solas en tales ocasiones.

Le gustaba la luz penumbrosa del cobertizo. En ocasiones había sollozado silenciosamente al resguardo de aquella penumbra, a modo de que sus amigos no se dieran cuenta. Incluso sentía que era ese el entorno, esa clase de escondite, donde le resultaba más naturalmente placentero llorar. Gracias a esa oscuridad había habido veces en que, mientras lloraba, imaginaba que no había ni uno de sus amigos a su alrededor. De pronto, se le ocurrió un plan muy audaz.

En realidad, el fantasma de yeso no era más que una invención suya, y de hecho su plan había tenido éxito. Se había convertido en el único que podía subir al entretecho sin tenerle miedo a los miembros de yeso desperdigados sobre los tatamis. Sin embargo, su audacia debía engañar a sus amistades, no necesariamente así también a lo sobrenatural.

Un día, sucedió. Tras llorar y sollozar en su escondite, que ahora tenía para él solo, no quiso volver a casa, así que se quedó simplemente allí, tendido. Sin darse cuenta, se hizo de noche, y comenzó a sentir hambre. Con todo, aún no quiso levantarse. Pensó en su padre, quien desde la muerte de su madre se había vuelto más amable. Seguramente estaría preocupado por lo tarde que se hacía, esperándolo para cenar. Aquello tampoco bastó para hacer que se levantara de su sitio. Era como si una fuerza misteriosa lo retuviera allí.

Al poco rato comenzó a dormitar, y se dio cuenta que comenzaba a soñar. Casi en simultáneo, y de forma inconsciente, comenzó a recoger y a unir los fragmentos de yeso que se encontraban esparcidos a su alrededor, como un sonámbulo. Para ser precisos, no estaba muy seguro si acaso lo hacía dormido, medio despierto, o si había comenzado a soñar que lo hacía. Pero independiente a cuál venía al caso, fue avanzando rápidamente en su misteriosa labor. Y así, en ese lugar, quedó armada una Venus de yeso prácticamente igual a la original, aunque aún faltaba su cabeza. Encendió unas cuantas cerillas para buscarla. Al levantar su rostro de los tatamis hacia el oscuro vacío frente a él, reconoció el rostro de una mujer de yeso del tamaño de una persona real, tal como había inventado en su relato. Ahora parecía que la realidad, o quizás el sueño, comenzaba a imitar exactamente su ficción. Pero lo que inesperadamente marcaba la diferencia de esta realidad o sueño con su ficción era que el rostro de la mujer de yeso era del todo igual al de su madre fallecida. Algo le hacía creer firmemente que se trataba realmente de su madre. Hizo un gran esfuerzo por ocultar cualquier expresión del terror que sentía en su corazón. Al instante le pareció ver que el rostro de su madre sonreía suavemente. Luego, mientras se inclinaba sobre él, súbitamente le dio un beso sobre sus labios. Al contrario de lo que había pensado, el beso no había sido frío ni espantoso, sino que había sentido la calidez de unos labios vivos. Se sintió como en un rapto misterioso, un estado irreal donde se mezclaban horror y afecto.

Por Tatsuo Hori

Traducción de Vicente Lane