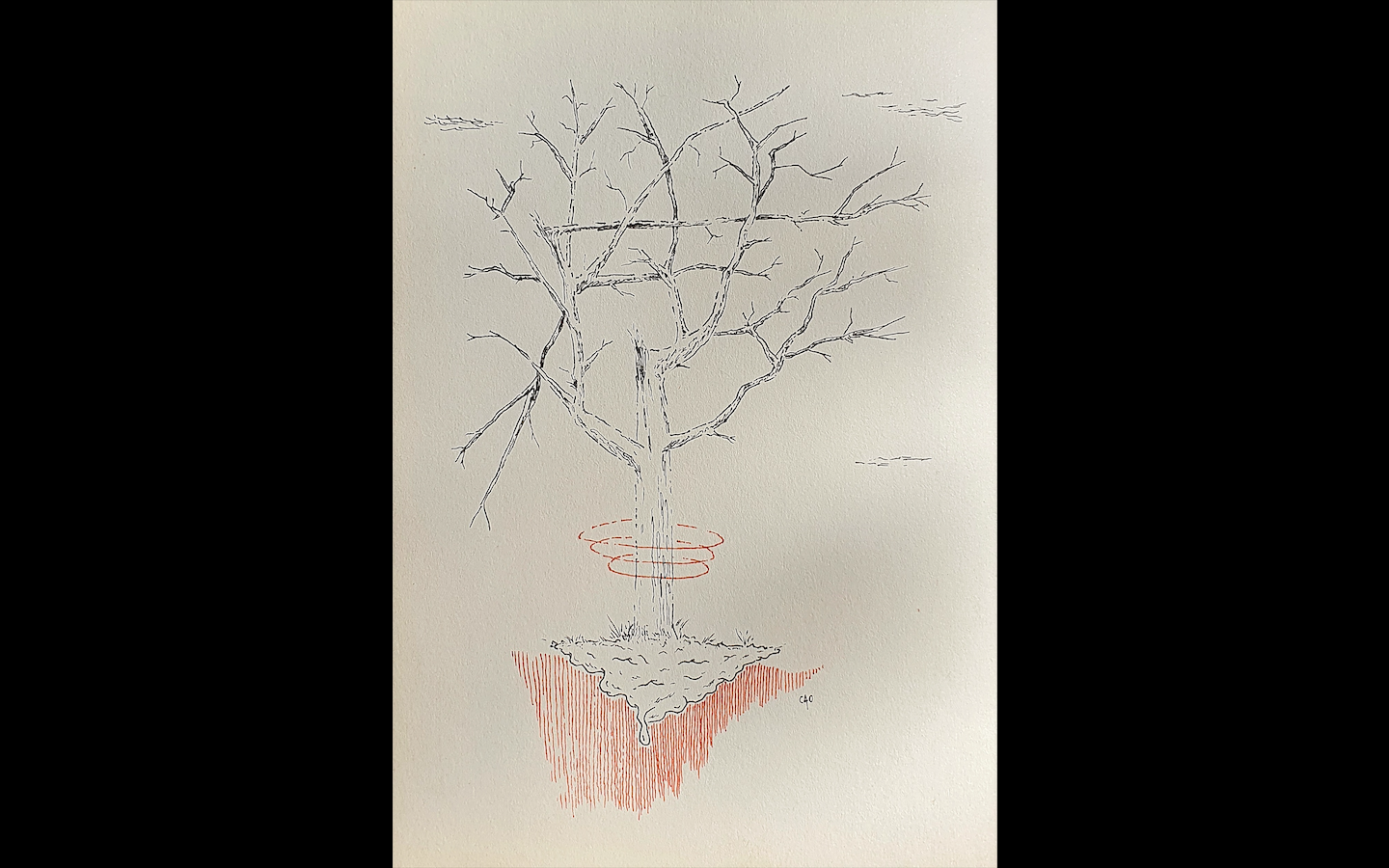

Todo empezó con un splat. Una onomatopeya. Y de ahí no hubo vuelta atrás. Después de probarlo, ya no. Necesitaba más y el precio comenzó a borrar las líneas punteadas. Ahora solo importaba ver. Estaba cansada de escuchar los pasos, reconocer la voz, poder nombrar las emociones en ella, tocar la carne, sentir el pulso, escuchar la sangre correr, las vibraciones de los nervios pero ser incapaz de conocer el rostro.

Lo primero que hice en esos minutos de verdadera franqueza fue correr a verme en el espejo. Necesitaba conocerme. Y a pesar de lo que se me dijo en la vida, mis ojos se veían de un color azul cielo, y no dos pozos profundos llenos de tierra y humedad. Mi cabello era espeso y azabache con pequeños toques de blanco en las raíces, mis manos transparentaban el paso de la sangre, mi piel alguna vez fue morena, y mis labios una curva que hubiera preferido morder, sentir, ver más gruesa.

En la mesa de cristal transparente, sin una pizca de polvo pero si con mis huellas digitales, estaba la foto que Lili y yo nos habíamos tomado en nuestro quinceavo aniversario de bodas, su cabello cobrizo cubierto por su hiyab de satín blanco, yo con una corona de claveles. Ella sonreía a la cámara, yo a su rostro, porque lo sentía contento y lleno. Eso fue antes del cáncer. Y me odie por no encontrar la cura antes. Luego me reí porque si algo escuchaba, sentía, saboreaba era que ella jamás hubiera aprobado lo que vino después.

Estando sola en la cocina, tomando el desayuno en la mesa de madera con un mantel de lino. Le ponía mantequilla a mi pan poroso cuando la escuché. No era una mosca, no zumbaba; o una araña, su cuerpo era más pesado, menos un grillo porque no dejaba de sentir el palpitar de su corazón en el suelo.

Me quedé inmóvil, como solo una ciega sabe hacerlo, esperando a que la cucaracha dejara de notar mi presencia, y confiada se acercara. Y cuando la sentí al lado de mi mano, buscando el pan…splat y la franqueza enceguecedora de los que ven.

Un todo me encegueció. La luz del sol, el brillo de los platos secándose, del refrigerador metálico, de la cerámica, de la baldosa pulida, mi alianza de matrimonio, el mantel de lino era blanco, ahora con una mancha café, con alas, con patas. Pensé en gritar pero la voz no me salió, como si olvidara un sentido a cambio del otro. Pero sentía mis cuerdas vocales vibrando, sabía que este no era un trato de ese tipo.

Con el cadáver en la mano observé la casa, nuestro, mi hogar. Luego el espejo, la foto, la picazón en los ojos cuando sentí ganas de llorar, y luego las lágrimas cuando el mundo comenzó a desvanecerse ante el resto de mis sentidos. Apreté el puño donde sentí la bilis de la cucaracha, la que me juraba que la nitidez había sido real. Con la sangre del bicho firmé el contrato. Ahora lo único que importaba era volver, volver a ver.

Para una mujer que vive en un océano de voces, de días de eclipse solar, la lógica gobernaba mi piel, mis oídos, mi lengua. Y aunque creía en la magia ésta debía tener reglas. ¿Cuáles eran las reglas de este juego? Una cucaracha me había dado uno minutos de luz, y después de meditarlo, sintiéndome estrujada por la neblina, sintiendo la luna encima de mí, me decidí que el paso siguiente era obvio. Tomé el teléfono y… use los sentidos que eran míos.

El paquete llegó en la noche. Un hombre con voz de niño, tartamudo, y con olor a gasolina y hule en sus manos me lo entregó con las manos temblorosas, los nervios se leían en su sangre. Pagué en efectivo y agradecí con lo que sentí una sonrisa hipócrita. De todos los lugares de la casa, elegí la cocina, porque ahí comenzó todo y aun no estaba al tanto de las reglas de este juego.

Sentada en la mesa de la cocina, en la misma silla escuché que la bolsa se movía poco. Menos de lo que pensé. El corazón me dolió porque el ser dentro no tenía miedo, o claustrofobia, sino un falso sentido de seguridad. Eso me hirió, dude por unos minutos, o tal vez una hora de lo que estaba a punto de hacer. Luego recordé a Lili, mis ojos, los pozos de tierra y neblina, mi hogar, los colores, la luz, la vida… y comencé a apretar.

Escuché los huesos crujir, al ratón chillar, mis manos empapándose de sangre a través del papel. Y luego franqueza, la luz de luna, mi reflejo en el espejo, la belleza de Lili que ahora no solo tenía voz. Lloré con las manos aterradas, porque ella no estaba conmigo para acompañarme, para detenerme.

Con el ratón la vista me duró dos días. De nuevo en las tinieblas planee cual sería el siguiente paso. Tenía que ser algo más grande, tal vez el corazón jugaba una parte importante en este trato, o la densidad de los huesos, la fuerza con la que podían resistirse, gruñir, qué tanto podían lastimarme si se defendían, cuanta vida les restaba. Me decidí por un gato, después sería el perro.

Fui a un refugio de animales y pregunté por el proceso. Era fácil, más sencillo de lo que debe ser. Curioso como la vida de seres pequeños importa menos, cinco, quince, veinticinco dólares el valor social, solo pagar la operación para que no vuelvan a crear vida. Había pagado operaciones con poca esperanza de poder ver, y ahora todo lo que necesitaba era una vida de 25 dólares.

Toque a los gatos, uno por uno, sus pelajes largos, los sentía blancos, tricolores, negros. Sentía su respiración asustada, agitados por el intruso. Olía su miedo, como si supieran porque los estaba buscando. Al final, le pregunté a la chica que atendía el lugar, la que tenía una voz de desinterés repulsivo, si tenía gatos viejos o enfermos. “Uno, de 15 años y tiene artritis, pero no creo que lo quiera”, creíste mal.

De camino a la casa, el gato no ronroneo o lucho, estaba en su jaula quieto, resignado, como si supiera el destino que le esperaba en manos de esta ciega. Me sentí culpable y pensé en Lili, en qué me diría ella. Me reí sola, o con el gato viejo, porque no tenía idea, no quería tenerla. Cuando Lili murió sentí como si la parte buena de mí se fuera con ella. La enterramos vestida de blanco, con un broche mío que tenía grabado un cordero. Splat escuché en mi pecho cuando el ataúd toco la tierra y de ahí nada. No sentí nada.

Volví a esperar a la luna, sentada en mi sala, en mi mecedora, con el gato mudo aun en la jaula. Con trabajo lo escuchaba respirar, aunque escuchaba sus huesos crujiendo, como un estomago famélico. No olía terror, solo cansancio, decrepitud. Cuando sentí la oscuridad apoderarse de la sala, de nuestras almas, hablé con él. Le pedí permiso, le pedí disculpas, le expliqué por qué lo hacía, que quizá, si él fuera ciego, entendería mis razones para ser… esto. El gato maulló, un maullido serio, largo, ronco. Esa fue mi señal para tomar la jaula y salir, con el cuchillo bien afilado en el bolso de mi suéter.

Creo que mantuvo el silencio por mí, mientras pasaba el cuchillo a través de su cuello no hizo ningún ruido, ni uno solo. Sentí que se aguantó la respiración hasta que ya fue incapaz, fisiológicamente, de hacerlo. Quizá él pensaba que el dolor viaja por el oxígeno, desee que en su cuerpo eso fuera verdad.

Pensé escuchar un quejido, pero fueron las cuerdas bocales siendo desgarradas por el filo, sentí el liquidó caliente correr por mis manos… y luego lo vi. Me obligué a ver mi mano escarlata sosteniendo la cabeza con sus ojos cerrados, el cuerpo inmóvil en el suelo, regando mi pasto. Me obligué porque era lo justo, porque si estaba dispuesta a hacer esto a oscuras, tenía que pagar el precio de la luz.

La vista duró una semana. Con el perro viejo duro dos. En esos primeros días de mi vida como franca observadora, salía casi disfrazada a la calle. Iba a lugares que no había visitado, sitios donde sabía con casi total certeza que no me encontraría a ningúno de mis conocidos. Era mi mayor miedo ¿cómo les iba a explicar? Si, ya veo, ahora soy esto y por eso te veo verme, expuesta, cuando antes solo te olía, te sentía.

Me sorprendía la fuerza con la que el viento hacía mover los árboles, los colores a lo largo del día, el aspecto de la lluvia desde lejos, dentro de un carro, un edificio, el material de los edificios, ponerle imagen a las sensaciones. Me dolía ver la sonrisa de los perros caminando al lado de sus dueños, como me sonreían, me invitaban a ser su amiga. Un nudo se amarraba en mi garganta y con mis ojos claros les decía “tú no sabes qué soy”.

En tres semanas adopté otro perro viejo de un refugio distinto, para que no se comenzará a crear el rumor de mi existencia. La vista solo duró una semana. Resignada, me di cuenta que la maldición era fría como mis ojos en la oscuridad. Consideré asesinar perros más jóvenes, un gato bebé, un cachorro, pero el corazón se me estaba deteniendo.

Volví a vivir en la ceguera por una semana, siete días, 168 horas, 10,080 minutos, 604,800 segundos. Cada uno de ellos fue un corte a los sentidos que aún tenía vivos. Al primer día deje de degustar, todo sabía a sangre, a arena; a los tres días solo escuchaba olas de un mar invisible; al quinto solo olía a óxido; al séptimo dejé de sentir.

El cachorro que asesiné me dio cuatro semanas. Y en esas semanas aproveché para investigar sobre permisos y temporadas de caza. Tarjeta de débito, me compré un arma, y viaje a cazar mis ojos.

Cuando Lili murió me quedó una considerable suma por su seguro de vida, pagado por décadas, incluso antes de estar juntas. Mis papás eran pudientes, tacaños y estaban muerto, más dinero a mi causa. Siendo precavida, el dinero estaba bien invertido y desde dentro de mí ser, en secreto, me lamentaba de haber sido una vieja prudente. Ahora podía pagar el precio por la vida de otros.

Una jirafa y un eland, siete días de safari, 7,830 dólares. Una cebra, ñu azul, impala, y un facocero, diez días, 6,723. Hay un paquete padre e hijo por diez días, y derecho a cinco “trofeos”, 9,423 padre, 2,250 hijo. Los paquetes no incluían taxidermia, empaquetado, ni él envió a la ciudad del “deportista”. Nunca me dio curiosidad saber cuánto salía el chiste. Jamás lo pagué. Los cuerpos se quedaban para los buitres.

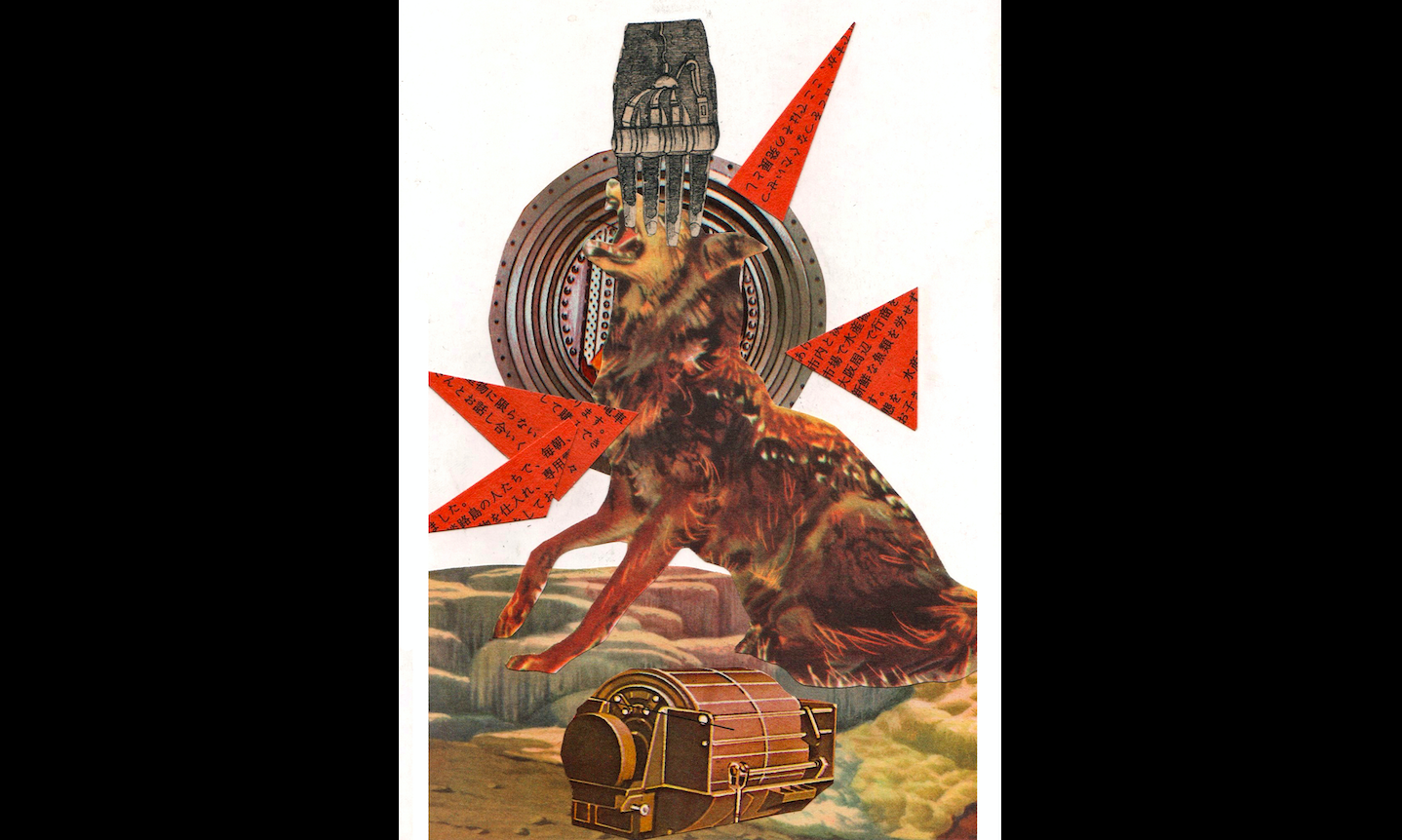

Ellos cazaban animales para crear un lazo, para sentirse arriba de la cadena alimenticia, protegidos por un cazador experimentado a su lado. ¿Yo? yo solo venía por mi franqueza.

Un león en Zimbabue 54,000, aproximadamente tres años. 30,000 por un elefante, 8 años. Un rinoceronte blanco, cinco, uno negro cinco y medio. Un leopardo, un año. Un búfalo, dos. Un oso grizzli, un oso costero, una cabra, un antílope, un ñu, un borrego, llegó un momento donde dejó de importar los años. El punto era verlos, el objetivo era no sentir al verlos.

Todo cazador evade la culpa porque el dinero va a proteger la vida salvaje, la vida salvaje que más adelante será sacrificada para cuidar a los más jóvenes. Los otros no parecían molestarse, yo sentía una colmena en el pecho cuando veía al animal caer después del boom… cambie el splat por un boom.

Cuando veía sangre salir de sus hocicos, cuando fallaba en darle una huida rápida de este mundo, y tenía que volver a disparar a quema ropa, a quema pelaje. Escuchaba un clic con su último suspiro, como una manecilla reajustándose en mis ojos.

Una vez estuve a punto de morir a manos de un gorila. Son ilegales de cazar pero con la aproximación correcta, es posible. Todo era verde a la luz de la mañana. El sol oculto entre nubes hacia el día brillante, insoportable. Caminaba quedamente por la senda con el cazador a unos metros de mí. La tierra olía a agua, el silencio entre los árboles era irreal, el miedo se sentía en cada rama, en cada piedra. Y luego el estruendo, y el golpe animal, 140 kilos sobre ti.

Con cinco sentidos, pero inútil contra la fuerza de la naturaleza queriéndote enterrar sus colmillos en la cara, pretendiendo chasquear tus huesos, gritándote como él sabe, que te vayas, que no vuelvas. Por unos segundos sentí alivio de irme así, a manos de él, del representante más parecido a mí que podría haber en su reino. El cazador trató de ayudarme pero le grité “no”. Me estiré, sosteniendo el cuello del gorila, doblando mi brazo, su palillo de dientes, tratando de alcanzar mi rifle… lo hice.

No sé cuántos años gané con él. Pero después de eso volví a donde había comenzado todo. A ver las fotos de Lili todos los días. Mi reflejo en el espejo que ahora sentía más oscuro que todo ser u objeto. Mis ojos claros, mis manos cada día más temblorosas, mi conciencia cuarteada, mis sentimientos como concreto.

Por fin vi pasar 20 años. Verme envejecer resultó ajeno. Cada año recordaba a una víctima, los veía en mis sueños, en mis arrugas, por el rabillo de mi ojo atrapaba al león acechandome, al oso correr, al elefante observar, al rinoceronte esconderse, al gorila rugir, al gato callarse, el perro llorar… y luego un día supe que la vista se iría en unas semanas y que ahora me era imposible volver a la selva.

Sabía que animales domésticos ya no funcionarían, como una droga, ya no eran suficiente. Consideré la jungla, los animales que no había matado pero mis sentidos se cristalizaban al pensarlo. Ya no tenía las fuerzas para luchar contra un gorila, u oler a un león acercarse a mis espaldas.

Me pregunté ¿qué animal no había cazado? ¿Qué criatura sería fácil? Suspiré, con todo mi ser, tranquila. Solo unos segundos me tomó descubrirlo, una semana en aceptarlo, otra en planearlo. Curioso, esta cacería me hizo sentir menos culpable que el resto. Sentía que esta vez estaba balanceando la báscula.

El camión blindado salió a las 3.00 am de la cárcel, cargando a solo un preso. Con destino al aeropuerto.

Lo iban a trasladar a Estados Unidos.

El reo no iba nervioso, algo en sus entrañas le decía que ese viaje no sería el último. Esperaba mejor comida, y eso le bastaba.

A las 3.45 el autobús se detuvo. Con tranquilidad, sin un frenón repentino o el aviso de algún ataque.

El chirrido de la puerta al abrirse cortó el silencio y el reo, sin pensarlo, asomó la cabeza. Noche de estrellas, de luna sonriente.

Saltó de su jaula y esposado de las manos corrió hacia el bosque que rodeaba la carretera, el cerro que empinado no lo hizo sentir vértigo.

El aire entrando por los hoyos de su dentadura.

Con una roca descuartizó un lado de las esposas.

Lozano comenzó a caminar sin dirección. Siguiendo sus instintos, que casi nunca le habían fallado.

Sonrió para sí mismo e incluso dejó escapar una carcajada. Nada podía detenerlo ahora. Fuera de la ratonera, él era el rey.

Con la sonrisa encima de él. Como único foco. El humano estaba siendo comido por el bosque cuando sintió un rayo atravesarle la espina dorsal.

La respiración se le dificultó. Sus piernas, siempre ágiles, se paralizaron.

Tieso, volteó hacía atrás, buscando, pero sus ojos le fallaron. Su sonrisa se volvió mueca.

La de allá arriba, serena.

Flup, un soplido cálido en el oído,

Splat, el animal terminó sobre la tierra húmeda, hojas muertas, regando los sesos.

Solo aquella sonrisa fue testigo de la mujer que caminó hacia el animal y, con sus manos enguantadas, saco la bala.

La guardo, aún caliente en su bolsillo, y caminó guiada por sus oídos y su olfato, a pesar de que sus ojos funcionarían quizá…por otra década.

El hombre abandonó el casino, noche, o temprano. El cielo callado.

Miro su Rolex, 4.00 tiras de metal, con fondo negro, manecillas delgadas, números de plata.

Se acercó a la baranda del crucero, para ver la vista del puerto que habían abandonado.

Se sintió feliz, celebrando el triunfo del juicio que dejó en casa.

Decidido inocente sobre un secreto que solo él se llevaría a la tumba.

En la popa del crucero estaba una vieja sentada en la orilla, ni un vistazo le dieron los ojos jóvenes, inyectados de hoyo negro.

Vio hacia la nada. Y se estiró hacia el cielo, crujiendo sus huesos.

La vieja habló sin mirarlo y fue ahí donde él noto que usaba lentes negros, un bastón de madera.

“Creo que alguien ha caído” dijo. Y el hombre se asomó de inmediato, por sorpresa, por morbo.

… un empujoncito bastó para lanzar al hombre por la borda.

Del bastón de cerezo, en el punto cardinal corpóreo adecuado.

Trasshhhhhhhhhhhhh los gritos fueron ahogados por el motor del crucero. Por la fuerza de Poseidón.

La oscuridad se tragó el Rólex.

La señora caminó pegada a la orilla, a sabiendas de que las cámaras solo captaban el centro.

Ella y las aguas internacionales eran las únicas testigos.

La luna con ganas de hablar.

Una noche de brujas

La mecedora sostenía a una vieja vestida de rojo,

sus ojos de negro, su bastón de plumas.

Los niños recitaban el trueque.

Ella lo aceptaba con caramelos de azúcar y mantequilla.

Algunos se los metían a la boca,

otros esperaban a llegar a casa.

Un papá se robó el de su criatura, salvador involuntario.

A la madrugada 50 cachorros estaban en el hospital.

30 en estado crítico,

20 con pulso en línea recta.

WOMEN SENTENCED TO DEATH. SHE MURDERED 30 CHILDREN WITH POSIONED BUTTERSCHOTCH LAST HALLOWEEN.

Rebecca, Ian, John, Macabea, Jesús, Paola, Sebastian, Andrew, Sophia, Pascal

Soy mendaz, falsa, podrida, solitaria, inhumana, pero nunca bruta. Sé lo que hago. Lo sé desde antes de poder ver, la luz solo me dio una ventaja sobre el resto. Por fin estuve un paso delante. La sangre me hizo casi inmortal.

Lucy, Samantha, Edward, Roxanne, Babe, Satin, Kevin, Luciana, Andrey

Por más que pasaban los años mis huesos no se partían, mis manos no se desfiguraban, mis dientes no se cayeron a pedazos, mis ventrículos sólo palpitaban al ver a Lili y la sangre derramarse.

Harry, Jiang, Guadalupe, Erick, Jean Paul, Morgane

Seguir pudo ser sencillo. Cazar en el bosque, lanzar almas por la borda. El chasquido en los ojos me hablaba. Me decía en su código que siguiera, me recordaba que, si no era constante, me dejaría en la penumbra. Solo escuchando, oliendo. Y me cayó, justo en el cráneo, en el esófago, en los pulmones, que parar sería volver a sentir.

No sólo extrañarla como antes, mi sinfonía constante en esencia. Sino experimentar la descarga que fue asesinar a todos aquellos animales, a sabiendas de que yo tenía el mundo de mi parte. Sentir cada disparó al cráneo, la asfixia de la propia bilis, la desesperación, la condensación de la última esperanza. La nada.

Jaime, Lila, Paolo, Rafique, Seven,

No, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, ¡no! ¡no! ¡no! ¡no! ¡no! ¡Nooooooooooooo! podía. Prefería morir. Pero no bajo mi propia mano, se requería de balance. La madre naturaleza lo pedía y por eso, por eso los caramelos, la noche de Halloween. Por eso morir entre extraños, así como aquellos murieron a mí merced. En mis brazos.

León, Cebra, Jirafa, ñu, borrego,

En una sala minimalista, en el centro una camilla donde guiada por dos guardias, altos, con olor a ansiedad, a un controlado pánico, me acosté en la camilla, amarrada de piernas y manos. Las correas estaban frías, yo con un camisón de paciente. Fingiendo no ver la luz blanca en el techo. Escuchaba a los guardias a través del espejo llenando las jeringas con sustancias que ni el mismo presidente de este país conoce. Cada estado guarda su receta en secreto.

oso, oso, cabra

Hay un hombre en sotana negra, no sé por qué. Uno de los oficiales me coloca los electrodos para saber el latido de mi corazón. Un hombre de bata blanca, con mano temblorosa me coloca una intravenosa en el brazo derecho, sus guantes blancos se manchan de mi sangre franca, la de todos.

Mueve el carrito hacia mi lado izquierdo, donde pincha el brazo de nuevo. Uno para la anestesia, el otro para el coctel. Éste le cuesta más trabajo, me lástima y digo au, aullido tímido, el joven se disculpa, varias veces, en susurro, asustado de que lo regañen por ser educado con …migo

Siento frio no por la ventisca del cuarto, sino por el pánico de los presentes. En sus ojos, abiertos como universos, sin poder creer mi serenidad, la falta de lágrimas, señal de arrepentimiento, incertidumbre de dónde estaré después. No sonreí porque no quise asustarlos.

Elefante, rinoceronte, rinoceronte,

“Elena Macouzet, you are sentenced to death for the murder of 30 kids. We allow you to make a statement.” Como circo, veo varios pares de madre y padre expectantes. Algunos llorosos, otros soñando con ser los que me inyectan el secreto. Algunas madres en solitario, solo un hombre con ojos intensos, él es el más asustado. Levanto la cabeza para ver ese público y entre ellos los veo. A todos, los que sangraron por la boca, los que lloraron, se escondieron, era mi turno, era su turno.

Pelajes majestuosos, colores de exhibición, trofeos deseados, entre ellos. Los reyes de la cadena alimenticia, esperando la muerte de un proscrito.

leopardo, búfalo

Midazolam: cuerpo se duerme como no lo ha hecho en décadas. Siento el odio, el rencor, el perdón…de mis víctimas, los sobrevivientes envenenan el aire.

Comienzo a dormirme, el padre se acerca, si pudiera, le escupiría. Solo sonrío. El de bata blanca sale a ver que este inconsciente. Me agita, me pide que abra los ojos. Se queda feliz con el silencio y vuelve atrás del vidrio, donde un policía sin experiencia está cumpliendo la tarea por 300 dólares. Mi precio.

Gorila

Bromuro de vecuronio: tensa todos mis músculos. Mis ligamentos se estiran al punto en el que juro, van a explotar. Aun siento, pero estoy paralizada, solo puedo quejarme, por lo bajo, solo el padre me oye, y sé que en él no puedo confiar.

Abro un poco los ojos y veo a la jungla entre los guardias. Sigilosos, acechando.

Allá dentro ven mis ojos por la cámara que tienen en mi cara. Huelo el pánico, siento las vibraciones en mis nervios a punto de descuartizarse. “She should be out” dice el de bata blanca. Pero sigo aquí.

Perro, cachorro, gato, ratón,

De prisa

Cloruro de potasio: para detener mi corazón. El oficial lo hace casi vomitando, y los animales comienzan a rugir. Todos, como una orquesta imparable, majestuosa. Tocando una pieza irrepetible, sólo para mí. Paralizada comencé a reírme. Con mis labios petrificados, el sonido salió de mis cuerdas bocales como un lloriqueo. Sí alguien en el público no estaba llorando, con nuestro rugir, cambió.

Cucaracha

Me quemo y rio. Me quemo y los demás piensan que lloro.

La bata blanca sale a desconectar la intravenosa.

Reo, violador

Con fuerzas de lava, grito, “No” como aquella vez con el gorila.

Yo

Guardo silencio, me dejo incinerar, ladeo la cabeza y veo a Lili. En cincuenta años, lloro por primera vez.

Por Ana Paula Cortés

Fotografía de Arthur Tress – Woman Sleeping on Lawn, 1963