Look at Dionysos, plucked prematurely from his doomed mother’s womb and sewn up in the thigh of Zeus to be born again later. Life is a rehearsal for life.

Anne Carson, I wish I were two dogs then I could play with me

La temporada de coyotes estaba por terminar y la mayoría de los cazadores se habían retirado con la llegada del frío; además, solo quedaban unos días para que se acabara el permiso municipal. Allí en la llanura apenas se escuchaba el forcejeo seco de las plantas y del polvo que intentaba remolinos quebrados, insuficientes. Como la mayoría de los cazadores saben, el llamado de los coyotes tiene la particularidad de ser engañoso, pues dada su extraña frecuencia y amplitud de onda, hace parecer que el animal está en otro lugar del que realmente se encuentra. De esta manera, una manada dispersa puede ser omnipresente, llegando incluso a volar por los aires o sumergirse en cavernas imaginarias. Por supuesto, las disposiciones de ánimo en un escenario como este pueden llegar a ser, por decirlo de alguna manera, complejas.

Un día cualquiera comenzaba cuando la luz atravesaba la carpa y la iluminaba en todos sus costados. Si bien es cierto que es una manera tranquila de despertar, al cabo de un tiempo la ausencia de sombras en madrugada terminaba en una indiferencia hacia el inicio del día, tan plano y sin anuncios ni sinuosidades. Además, los coyotes suelen ser animales de crepúsculo o incluso nocturnos, por lo que las mañanas de un cazador suelen ser aburridas. En esas horas uno más que nada observa sin mirar, recuerda logros y hazañas futuras, afila cuchillos que nunca usará, prepara desayunos en hornillas cansadas. A veces, a la distancia, uno quiere creer que una humareda proviene de otro cazador, pero la verdad es que nunca podrá comprobarlo. Los cazadores debemos ser solitarios; la amistad genera ruidos, olores, inconveniencias y silencios que solo alejan a la presa. En otras palabras, ante la presencia del otro, ambos debieran dar la vuelta, ya que un enfrentamiento solo conlleva el ahuyentar.

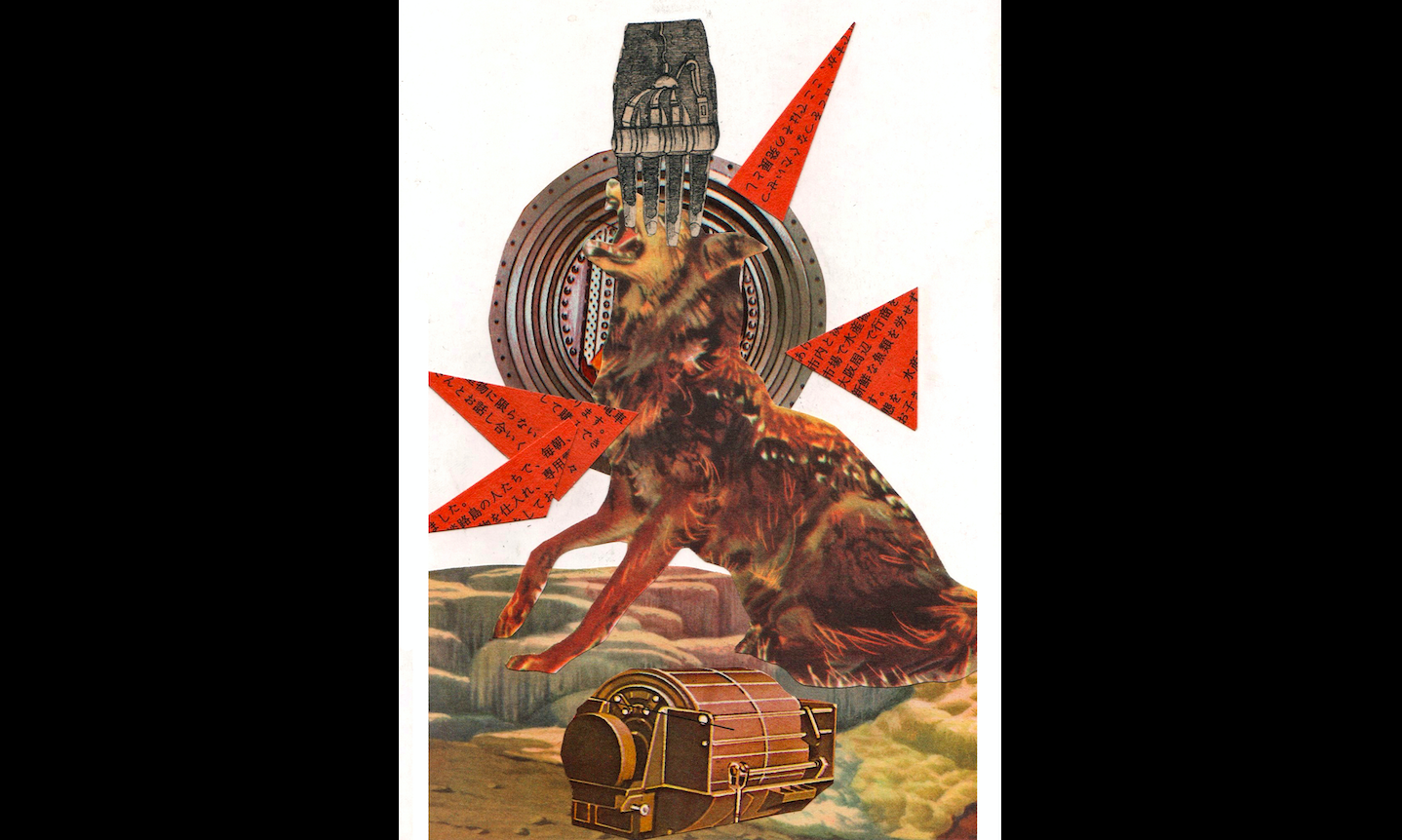

Para muchas culturas indígenas norteamericanas, el coyote es un ser mitológico que posee cualidades antropomórficas y forma parte de la creación del mundo. Los Navajo hablan incluso de que existe una “enfermedad coyote” que afecta a quien mata alguno de estos animales o tan solo llega a observar el cadáver de uno de ellos. Para dar solución a la afección, uno debe participar de un ritual en donde se canta y se conoce al dios Coyote en persona, quien es un avieso embaucador y suele forzar jugarretas a sus interlocutores. El fin de toda esta discusión divina radica en pedir perdón por el daño provocado a las “Personas Coyote”, quienes son representados por su aparición totémica. No tengo claro si es que esto siempre funciona, pero me imagino que no.

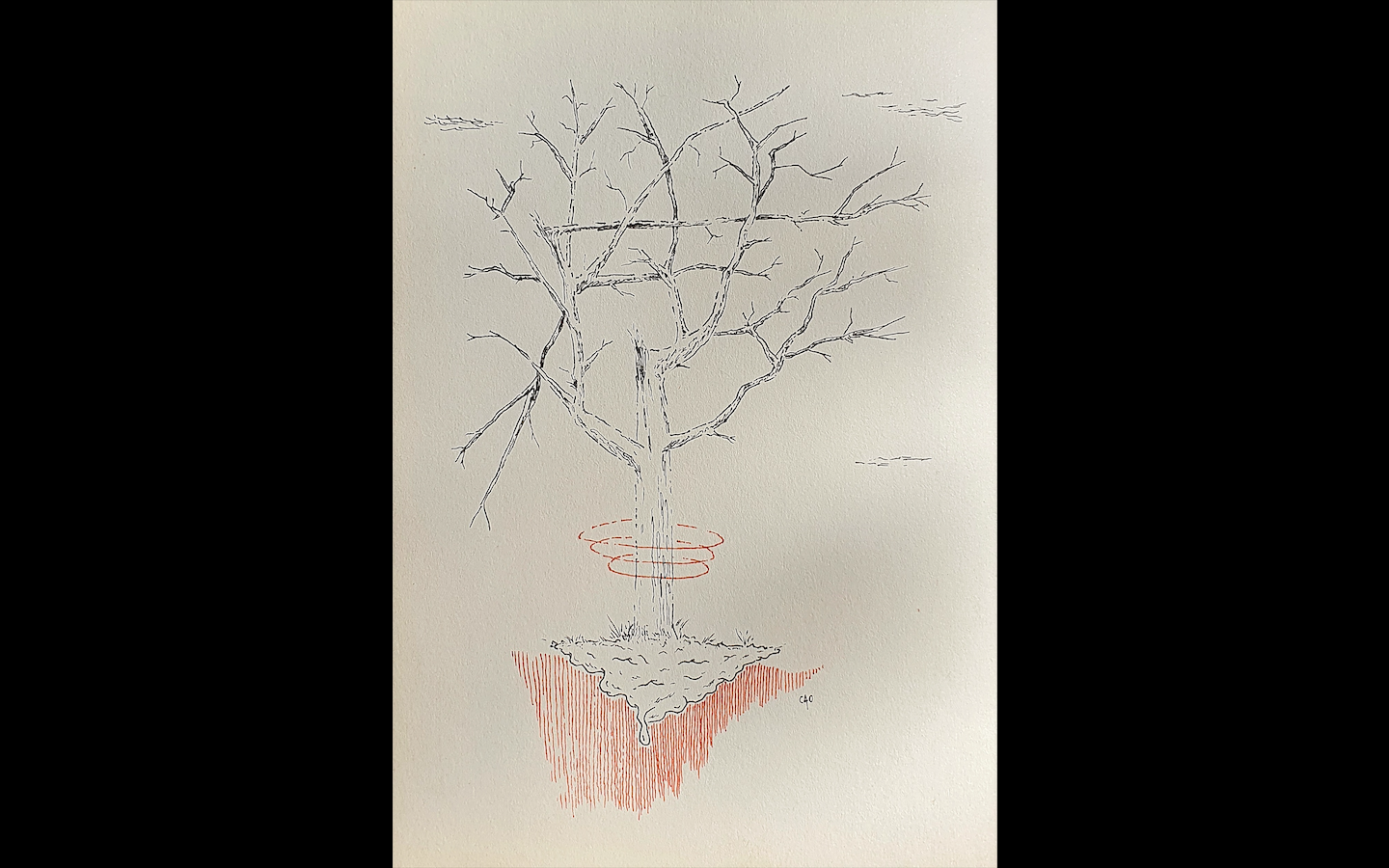

Si bien admito que no he cazado muchos coyotes en mi vida, en el intento sí me he enfermado en varias ocasiones. Las heladas son cambiantes y la soledad del cazador está llena de resfríos y resacas; horas sin nombre en que la voluntad se apena de los logros incumplidos, pero que secretamente también se alegra de ello, descansando en su inutilidad momentánea, llena de mocos. En ese estado he mirado a muchos coyotes pasar de largo, ellos mirándome por algunos segundos con sus ojos amarillos, intuyéndome con indiferencia, descartando peligros como se despreocupa uno de un cactus lejano. Las nubes suelen ser escasas en esos días. La luz del atardecer las vuelve violáceas y sangrientas, temerosas ante aullidos lejanos que surgen junto a la completa confusión de sus ubicaciones.

Fue en unas de esas tardes en que lo vi, a lo lejos.

…

La municipalidad paga trescientos pesos por coyote macho y quinientos por hembra. Los cachorros no suelen valer mucho y solo sirven para sumar un par de botellas de cerveza al botín; desde que los lobos ahuyentaron a los coyotes de Norteamérica y estos arrancaron hacia el sur, muchas personas se han convertido en cazadores. De un momento a otro, los trabajos de oficina se habían acabado y la agricultura estaba dominada por las grandes corporaciones, por lo que quedaba probar suerte con la muerte, siempre amable proveedora. Declarados como “peste”, los coyotes se estaban comiendo mascotas, destrozando basureros y volviendo loca a la gente con sus aullidos interdimensionales. Nadie sabía qué hacer. Animalistas de todo el mundo llamaban a adoptarlos, a crear instancias de convivencia con ellos, pero la sangre de un par de niños cerró el acuerdo: el hecho ocurrió en un conjunto inmobiliario ubicado dentro de un club de golf que quedaba en medio de las praderas suburbanas y en donde un par de hermanos gemelos jugaban a los vaqueros en el patio trasero de su casa, cuando fueron acorralados por una manada que se comió sus tripas ahí mismo, mientras su madre cocinaba un pastel de papa. La conmoción fue inmediata, esto tenía que terminar ahora mismo y la gente comenzó a cazarlos por todos lados, se reunían en multitudinarias hordas para perseguirlos por la ciudad, por la estepa e incluso más allá. Desde temprano se escuchaban los cañonazos de las escopetas, los arranques y carreras de autos todoterreno, los gritos de los victimarios y el silencio de los animales. Todo hasta que los coyotes escaparon al desierto y comenzaron un aullido poliédrico que duró por semanas, quizá meses. Los cazadores nunca supieron lo que los golpeó, o más bien disparó. Para sorpresa de varios, los millares de cazadores amateurs que poblaron la vastedad del desierto terminaron matándose entre sí. Era como si los coyotes supieran perfectamente donde se escucharía su aullido y lo pusieran justo sobre quienes los asechaban, los cuales disparaban a mansalva, orgullosos de su necesario e inminente éxito, para tan solo luego darse cuenta de que habían asesinado a su vecino. Muchos terminaron muertos o mutilados y otros tras las rejas, mientras el problema de los coyotes seguía en pie para el municipio, por lo que emitieron un gran llamado oficial para cazadores profesionales disponibles, entre los que me encontraba yo. La historia de cómo me convertí en uno no tiene importancia, así como la historia de cómo alguien termina de leer un cuento tampoco.

La tarde en que lo vi, la noche se demoró en llegar. La luna entregaba una visibilidad insuficiente y los coyotes lo sabían, silenciando la llanura con sus llamados. El secreto para cazarlos era no pensar en ellos, confiar en la casualidad de un encuentro, del camino truncado para alguna de las partes. Sí uno los perseguía, si acechaba sus pisadas en el polvo e intentaba adivinar gruñidos entre las yaretas, el fracaso era inevitable. Los coyotes siempre estarán donde se olvide la ausencia, en donde el extravío permita la conclusión. En este caso no fue distinto.

Salvo en la época de cría, los coyotes suelen dormir a cielo abierto. Sus manadas llegan a alcanzar hasta seis integrantes adultos y son liderados por una pareja de alfas, con quienes la mayoría mantienen algún tipo de parentesco; solo cuando buscan alimentos es que se separan y cazan en solitario, comunicando sus posiciones a través de los aullidos. Nadie tiene muy claro cómo es que leen la confusión. Los estudios científicos arrojan que las tonalidades y vibraciones son las mismas cuando avisan su ubicación a su grupo que cuando intentan confundir a sus depredadores. Mediante una especie de sentido común coyote, logran conocer un lenguaje subterráneo e indefinido que les permite sobrevivir ante su hambre y la ajena. En otras palabras, los coyotes conocen las sombras. De hecho, lo primero que vi en esa última tarde fue una sombra. En un principio pensé que se trataba de alguien más, quizá hasta de un coyote humano, esos que cruzan inmigrantes entre las fronteras, pero lo que era inidentificable emitió entonces una serie de sonidos distintivos que me dio a entender de que se trataba de un coyote (aparte de sus aullidos ubicuos, estos animales emiten hasta once tipos de sonidos distintos, utilizados para diversas situaciones). Mi estupor era tal que me provocó un segundo estupor ante el primero. Tras semanas o quizás meses esperando en medio de la nada, por fin veía un ejemplar. Si todo salía bien, podría cazarlo y obtener una recompensa que me permitiría volver a la ciudad, por lo menos por algunas semanas: lo primero que haría sería pagar algunas deudas, renovar mi carpa y disfrutar de un buen pedazo de carne con papas fritas y una botella de vino. Quizá hasta pediría postre. Luego de eso me iría caminando por las calles de la ciudad, tranquilo, indiferente a todo, con una sonrisa de oreja a oreja, conocedor de una pequeña victoria anónima.

Con el mayor sigilo posible, levanté el arma y apunté hacia el coyote. Las nubes se dispersaron con dramatismo mientras la incipiente luz lunar teñía todo con un halo intermitente, chirriante. El desierto temblaba con ecos subterráneos, imperceptibles. El viento esperaba expectante y la tierra olía metálica, quemada. El disparo fue seco, acortado por la inminencia. Solo cuando todo volvió a la normalidad y los aullidos continuaron a lo lejos, pude ver que una bala había atravesado mi pie izquierdo.

Por Pablo Reyes