Existen veces en que su cerebro no funciona. En que las palabras no salen de la manera en que le gustaría. En que los caminos de su mente no se detienen y corren y corren y realmente no se puede concentrar en nada porque todo está tan disperso que no logra sujetar ningún hilo.

Otras veces su concentración está en solo una cosa y el mundo grita fuera de su puerta pero ella no puede soltar su punto de interés.

(Teme que al soltarlo ella también caerá).

En extrañas ocasiones está en pausa. No avanza, no retrocede, simplemente está allí. El mundo se mueve pero ella no. Las palabras no tienen sentido y su cabeza parece estar llena de algodón.

(Le gustaría abrir su cráneo para saber si es cierto).

La niña no entiende el mundo, pero el mundo tampoco la entiende, así que cree que está bien.

A veces llora en la noche por nada. A veces por todo. Hace mucho que aprendió a llorar en silencio, ahora solo grita cuando desea ser escuchada.

(A veces cree que le gustaría que su silencioso llanto también fuese descubierto).

La niña escribe cosas tristes porque a veces no sabe cómo hablar. Pero el silencio es bonito así que no importa tanto.

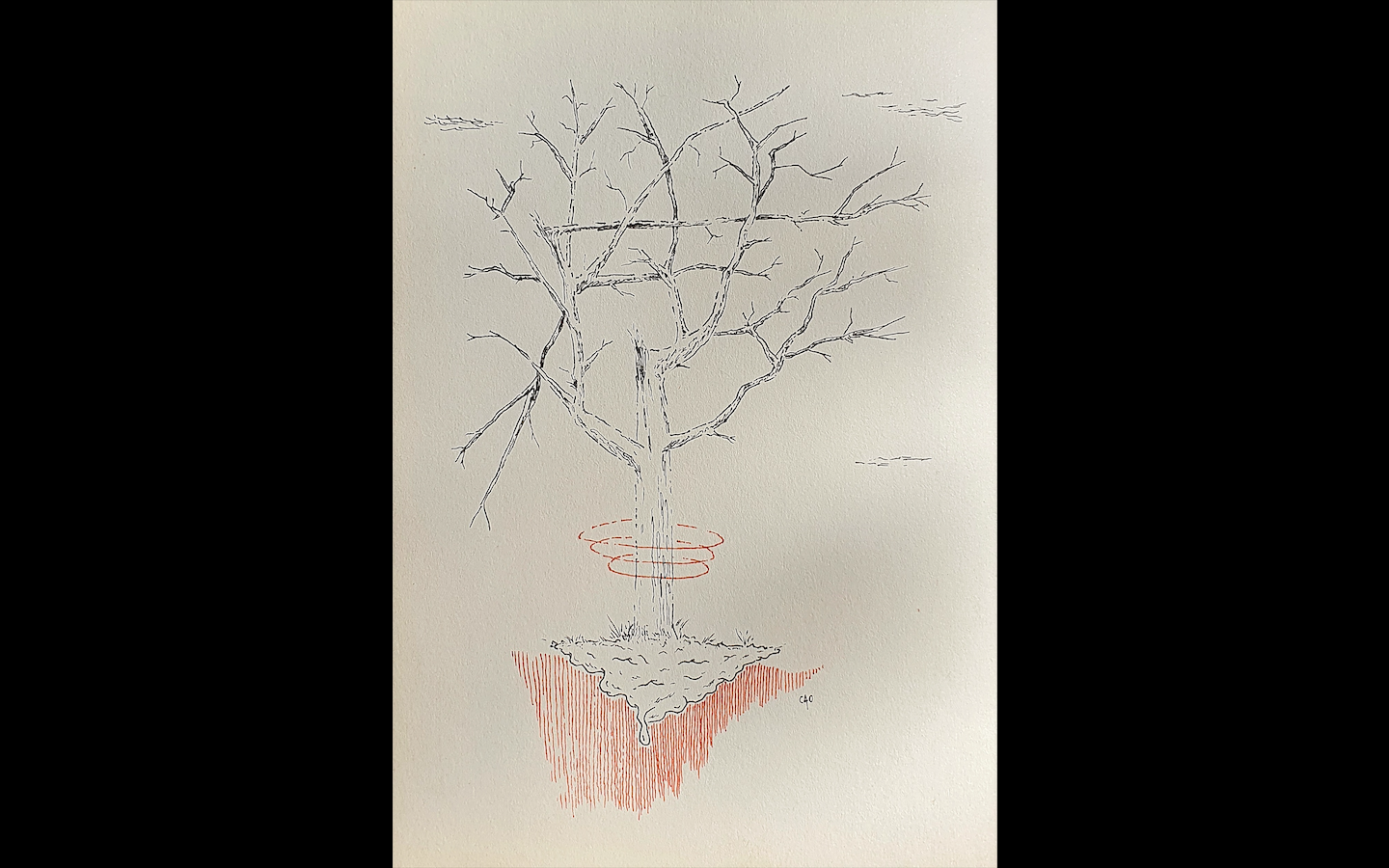

Aún así las cosas tristes quedan grabadas en papel. A veces tienen marcas. Lágrimas le susurra la conciencia. Cicatrices le grita el corazón.

La niña sonríe entre el llanto porque el papel está tan cicatrizado como ella.

Existen días en que la niña no respira. Se mantiene inmóvil y finge ser una muñeca.

Mantiene los ojos abiertos como si fuesen cristal.

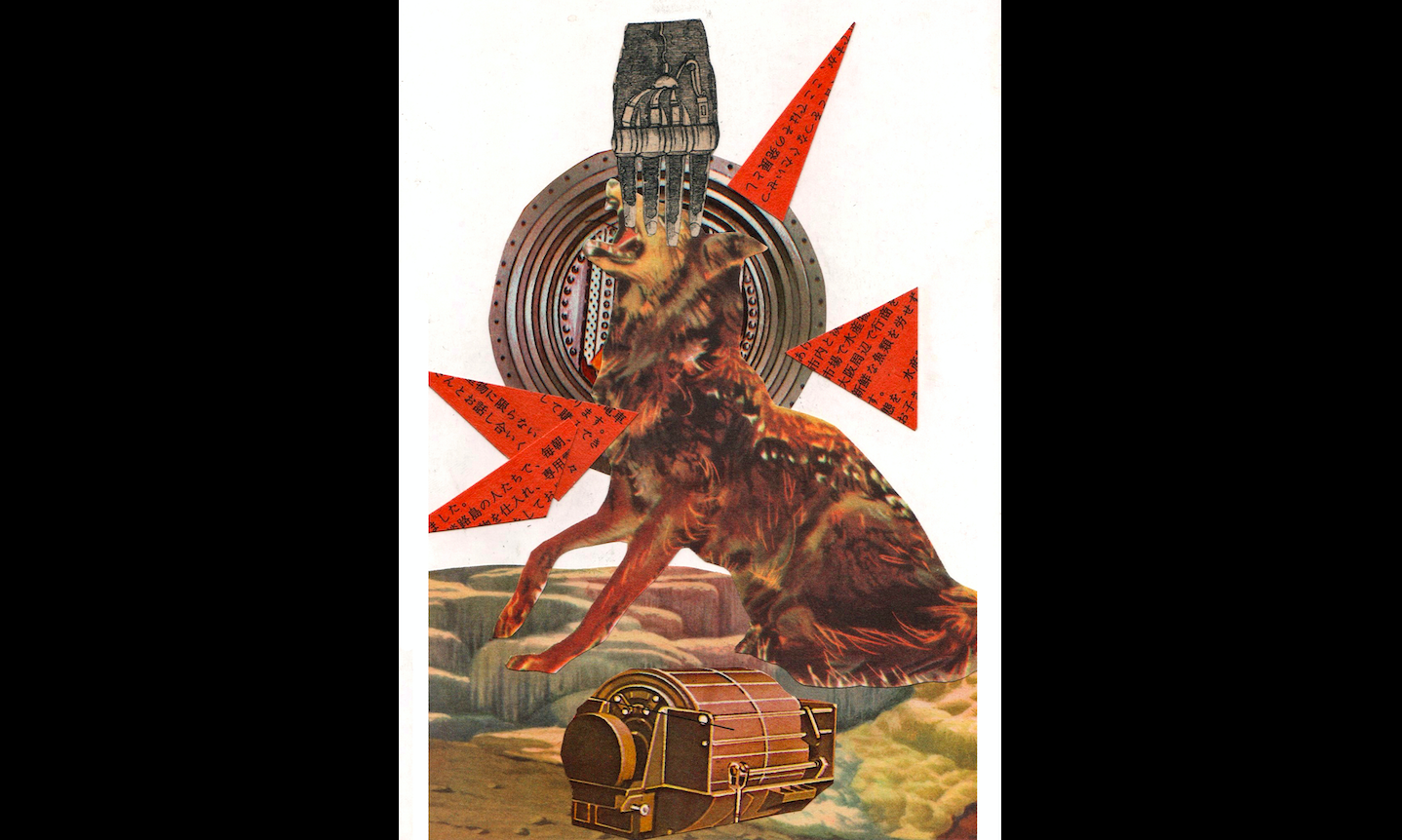

Y si en esos días extrañas manos de tinta recorren su cuerpo dejando atrás las manchas, no importa. La muñecas no sienten.

Y si después de esos días la boca le sabe a sangre porque estuvo mordiendo su lengua para no gritar, no importa. La muñecas no gritan.

(Y si su voz pasa días ronca después de aquello es solo una casualidad).

Un día su madre grita cuando la encuentra bañada de carmesí.

La lleva a una sala de paredes blancas. Llora. Se refugia en el hombro de su padre como si fuera ella quien estaba sufriendo. Tal vez lo está. La pequeña nunca ha sido buena para entender los sentimientos.

Le han explicado que la sala de paredes blancas no es un castigo. Que quieren saber por que lo hizo. Solo quieren que ella hable.

(Antes nadie la escuchaba).

Los hombres chistosos de ropa blanca no entienden cuando ella explica que se cansó de ser una muñeca. Que se cansó de tener los ojos abiertos y la boca ahogada en sangre.

Los médicos dicen que la niña no quiere cooperar. Que está más allá del raciocinio. Que sus historias no tienen lógica.

La niña cree que es porque no la escuchan realmente. O tal vez porque a veces su cerebro no funciona.

No está segura.

Las paredes blancas han detenido el tiempo y convertido todo en algo lento.

Un día le traen su cuaderno. Creen que ayudará.

Ella sonríe y lo toma, no sin antes agradecer, su madre le inculcó modales.

(También le agradeció a las manos de tinta cuando al fin dejaron de gritar).

Lo primero que hace es llorar. Llora sobre el cuaderno procurando que cada lágrima toque la hoja.

Se lo quitan. Le preguntan qué le sucede. Guardan el cuaderno para que no se dañe.

No entienden que tiene que ponerse al día con las cicatrices. Que su cuaderno es un espejo de su alma y debe mostrar sus últimas marcas.

Le arrebatan el cuaderno.

Y mamá deja de venir.

Y papá deja de venir.

Y los hombres chistosos de blanco empujan jeringas en su piel.

(Al parecer ella ha estado gritando mucho).

Pero todo está bien, porque las manos de tinta no vuelven.

Y en la sala de paredes blancas sin tiempo su cerebro puede ir tan rápido o tan lento como quiera.

Solo desearía una cosa. Solo una pequeña cosa.

Cree que se lo ha ganado, ha sido buena con todos.

Desearía que dejaran de preguntar dónde escondió el cuerpo de su hermano.

Por Maricel Fernández (Angelus Niger)