Hice muchas cosas a lo largo de mi vida y recurrí a diversos instrumentos: la pintura, las artes gráficas, la publicidad, la televisión, el cine, la fotografía, el video, la poesía. Incluso, hice teatro. Y podría agregar otras en la lista. Por ejemplo, en un momento dado de mi existencia me dediqué a la carpintería, cuando resolví construir sin ayuda los muebles de mi casa, a pesar de no saber mucho al respecto. Todo eso, en mi opinión, está relacionado con un problema de inquietud, con el hecho de tener que sobrevivir de cualquier manera y reaccionar frente a un profundo sentimiento de inadecuación. Siento en forma permanente la necesidad de hacer cualquier cosa de nuevo para tener mayor aceptación. Muchos consideran que en la vida es preciso establecer una meta para alcanzar el éxito, pero yo no creo que funcione de ese modo. Tal vez suceda en el mundo de los negocios o en el ámbito científico. En el arte, por el contrario, el perfeccionamiento sólo puede surgir de la inadecuación. Pensamos ser inadecuados, no lo suficientemente buenos, y nos esforzamos en hacer algo diferente. Tengo una amiga que es una excelente traductora. No es que haya trabajado mucho como intérprete, pero si le dan un texto en inglés o en francés es capaz de reproducirlo en persa de inmediato y con gran facilidad, tanto es así que nos hace pensar que está leyendo un texto ya traducido. Un día le dije: “Si fueras mi hija, te admiraría no tanto por tu capacidad como por el hecho de no trabajar nunca”. Me dio una respuesta bellísima: “Estoy satisfecha conmigo misma. No necesito que me citen en la tapa de un libro como traductora”.

No existe ningún motivo especial por el cual me haya convertido en realizador de cine. Mi padre era albañil y no tengo recuerdos de vida cultural alguna en mi familia. No vislumbro, en el medio donde viví, ninguna señal en especial que me hubiese encaminado hacia la carrera artística, y hacia el cine en particular. Tal vez por eso no haya conseguido hasta ahora hallar una definición de cine. Pero puedo decir qué no me agrada de él. No me agrada cuando se limita a contar una historia o cuando se torna un sustituto de la literatura. No acepto que subestime o exalte al espectador. No quiero estimular la conciencia del espectador ni generar en él sentimientos de culpa. Si consideramos que el cine tiene el deber de contar historias, me parece que una novela lo hace mejor. Las novelas radiofónicas, los dramas, y los teleteatros realizan un buen trabajo en ese sentido.

En los últimos tiempos, he pensado en otro tipo de cine que me lleve a ser más exigente y que se defina como séptimo arte. En ese cine existe música, sueno, historia, poesía. Así y todo, creo que el cine no deja de ser una forma de arte menor. Me pregunto, por ejemplo. por qué leer una poesía estimula nuestra imaginación y nos invita a participar en su realización. Sin duda, pese a su carácter incompleto, la poesía se crea para alcanzar una unidad. Cuando mi imaginación se mezcla con ella, la poesía se torna mía. La poesía nunca narra historias. Ofrece una serie de imágenes; representándolas en mi memoria, apoderándome de su código, puedo elevarme a su misterio. Rara vez encontré a alguien que, al leer un poema, dijera: “No la comprendí”. Por el contrario, cuando se trata de una película, si alguien no capta una relación, una conexión, por lo general dice que no la entendió. Sin embargo, la incomprensión forma parte de la esencia de la poesía. Se acepta tal cual es. Lo mismo se aplica a la música. El cine es diferente. Nos aproximamos a la poesía a través de nuestros sentimientos; y al cine, a través de nuestro pensamiento o intelecto. Es difícil imaginar que alguien pueda contar una poesía, pero es normal contarle a un amigo, por teléfono, una buena película. Pienso que si deseamos que el cine sea considerado una forma de arte mayor, es preciso asegurar la posibilidad de que no se lo entienda.

Como señalé antes, no soporto el cine narrativo. Abandono la sala. Cuanto más se esfuerza en narrar y cuanto más lo logra, mayor es mi resistencia. La única manera de prefigurar un cine nuevo reside en un mayor respeto por el papel desempeñado por el espectador. Es preciso anticipar un cine “in-finito” e incompleto, de modo que el espectador pueda intervenir para llenar los huecos, las lagunas. La estructura de la película, en lugar de ser sólida e impecable, debería ser endeble, teniendo en cuenta que ¡no debe dejarse escapar a los espectadores! Tal vez la solución adecuada consista en estimularlos, para que su presencia sea activa y constructiva. Por eso, estoy reflexionando sobre un cine “que no haga ver”. Creo que muchas películas muestran demasiado y de esa manera pierden el efecto. Estoy intentando entender cuánto puede hacerse ver sin mostrar. En este tipo de películas, el espectador puede crear las cosas de acuerdo con su propia experiencia, cosas que no vernos, que no son visibles.

En El viento nos llevará [Bad ma-rah johad bord, 1999], hay dos personajes que no aparecen para nada. Al final nos damos cuenta de que no los vimos, aunque sabemos que estaban ahí y qué cosa hacían. Por ejemplo, de nada sirve mostrar a la mujer de Besad (el protagonista de El viento nos llevará): su aspecto físico no tiene ninguna importancia. El hecho de no verla no impide que el espectador se haga una idea acerca de la relación que existe en la intimidad de la pareja, e imagine lo que le responde a su marido. El espectador debe intervenir si desea percibirlo todo. Es más, necesita colaborar por su propio interés, para que la película se enriquezca. Si al espectador que ve apenas lo que se muestra a través de la lente de la cámara –tratándose de una visión limitada de la escena– sólo le sugiero, entonces podrá imaginar el resto, aquello que está más allá de lo que sus ojos alcanzan. Y los espectadores tienen una mente creativa. Si, por ejemplo, no vemos nada, pero oímos el sonido de un auto que frena en un cruce y después choca contra algo, automáticamente cenemos la imagen mental de un accidente. El espectador siempre tiene la curiosidad de imaginar lo que existe más allá de su campo de visión: está acostumbrado a hacer eso con frecuencia en su vida diaria. Pero cuando las personas ingresan al cine, por hábito dejan de ser curiosas e imaginativas y simplemente reciben lo que se les ofrece. Eso es lo que pretendo cambiar. Supongo que lo sonoro puede asumir el papel de lo que no está visible. No es preciso decirle todo al espectador. La gente difiere en sus ideas y no quiero que todos los espectadores completen la película en su imaginación del mismo modo, como si fueran palabras cruzadas idénticas, independientemente de quién las esté resolviendo. No dejo espacios en blanco para que las personas tengan algo que completar, los dejo para que puedan llenarlos según lo que piensan y quieren. Desde mi perspectiva, la abstracción que aceptamos en las demás formas artísticas –pintura, escultura, música, poesía– también puede intervenir en el cine. En lengua persa, tenemos un dicho cuando alguien observa una cosa con mucha intensidad: “Tenía dos ojos y pidió otros dos prestados” Esos dos ojos prestados son aquello que quiero capturar. Es el deseo de luchar contra todo lo que las películas de entretenimiento hacen a diario: pretender mostrarle todo al público, al punto de tornarse pornográficas. No sexualmente pornográficas, sino en el sentido de exhibir una operación quirúrgica abiertamente, en todos sus detalles repugnantes. Siento que cada vez que un espectador tiene el impulso de girar la cabeza o mirar para otro lado, es porque esas escenas no son necesarias en la pantalla. En contraposición, mi forma de encuadrar la acción obliga a los espectadores a mantenerse más rectos y estirar el cuello para intentar ver ¡aquello que no muestro!

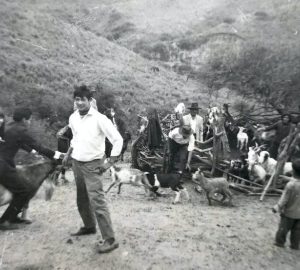

Un día en que no tenía nada que hacer (eran los primeros años de la revolución y nuestro trabajo como cineastas había sido interrumpido por circunstancias políticas), compré una cámara fotográfica Yashica, barata, y me fui al campo. Sentía la necesidad de comulgar con la naturaleza, ella me guiaba. Y al mismo tiempo. necesitaba compartir con los demás los buenos momentos que estaba viviendo. Así comencé a sacar fotos, para tornar de alguna manera eternos esos momentos de pasión y de dolor. Desde hace 25 ó 26 aí1os, me dedico seriamente a la fotografía. No siempre soy cineasta; por el contrario, hago una película cada dos o tres años, pero con frecuencia las reglas narrativas me impiden concretar ciertas imágenes que tengo en mente. Por desgracia, en el cine es preciso contar una historia, mientras que en la fotografía somos más libres, es una ruta que se extiende en dirección a un cierto lugar que no se ve y puede introducirnos en un mundo desconocido. La fotografía no cuenta una historia, sino que nos deja la libertad de imaginarla. Ante una foto, el espectador puede emprender su propio viaje. Por eso, a veces pienso que la fotografía es un arte más completo; que una foto, una imagen estática, vale mucho más que una película. El misterio de una foto permanece en secreto porque carece de sonido, no hay nada en su entorno. Una foto no cuenta una historia y por eso se halla en transformación continua. Por sobre todas las cosas, su vida es más extensa que la de una película.

En una conferencia sobre el paisaje de Dordogne, en septiembre de 2000, presenté dos fotos del mismo paisaje. con pocos árboles. Sin comentarios. Quince años separaban a las dos imágenes. Cuando las veo, siento miedo. Son dos fotos hechas exactamente en el mismo lugar, desde el mismo ángulo, que representan el mismo paisaje. Pero en el intervalo, algunos árboles desaparecieron. En la fotografía más reciente, se nota su ausencia. Me siento, hoy, más fotógrafo que cineasta. A veces pienso: ¿cómo hacer una película donde no se diga nada? Si las imágenes confieren al espectador el poder de interpretarlas, extrayéndoles un sentido; un sentido que ni siquiera yo imaginaba, mejor es no decir nada y dejar al espectador libre para imaginar todo. Al contar una historia, se cuenta una historia. Cada oyente, con su capacidad de imaginar las cosas, escucha una única historia. Pero cuando no decimos nada, es como decir muchas cosas. El poder pasa al espectador. André Gide decía que lo que cuenta es la mirada, no el argumento. Y para Godard, lo que se ve en la pantalla ya está muerto. Sólo la mirada del espectador puede infundirle vida.

No trabajo sobre los negativos. Para mí, un negativo no tiene valor desde el punto de vista artístico, si fueron alterados o cortados para su impresión. Por eso es preciso que los bordes, el marco negro que rodea el negativo de la imagen, sean visibles, para que la foto sea válida. Lo que importa es la mirada del fotógrafo, cuando él se encuentra en medio de la naturaleza y no cuando está en el laboratorio con tiempo para elegir, para eliminar aquello que no le agrada o conservar lo que le interesa. En cambio, mis fotos quedan tal cual fueron sacadas. Por ese motivo, en las impresiones de todas mis foros conservo la línea negra que circunscribe el fotograma corno un documento: es la prueba de que no hubo manipulación de la imagen.

En muchas de mis fotos aparece solo un elemento, como un árbol, un animal, una ruta solitaria. No sé hasta qué punto depende de una elección estética o conceptual. Si bien, naturalmente, un árbol aislado es más árbol que muchos árboles. ¿Conocen la historia del niño que le pidió a su padre que le mostrara un bosque? El padre aceptó y cuando llegaron, le preguntó al niño si veía el bosque. Admirado el niño pronunció: “Veo, pero son tantos los árboles que casi no consigo ver el bosque” Cuando son tantos los árboles alineados de un lado a otro, ya no se los ve. Se ve otra cosa que transmite otro concepto. Pienso que se puede tener la misma impresión cuando hay muchas personas juntas. También éstas pierden su propia individualidad y se tornan una masa, que se mantiene unida por causa de su interés social. En esa situación, las personas se concentran únicamente en torno a sus intereses colectivos, se vuelven maravillosas como protagonistas de un movimiento social, pero no poseen la menor individualidad. La gente puede pensar de manera diferente para sí, pero se rinde a los intereses colectivos. Que acaban por destruir su individualidad. Antes de convertirme en fotógrafo, yo pintaba, pero nunca me consideré un pintor. La carrera de artes me ayudó a darme cuenta de que no lo soy. La pintura era una especie de terapia. Antes de pasar a la pintura, yo era principalmente voyeur. Quiero decir que me concentraba en detalles que para otros eran insignificantes. Me interesaba todo aquello que respeto, pero jamás conseguí pintar lo que veía. Me sentía impotente frente a una tela y esa impotencia me desafiaba aún más a pintar. El descubrimiento de la cámara fotográfica tal vez haya reemplazado la terapia de la pintura. La naturaleza es un gran pintor, que pinta con varios estilos y métodos. A veces, basta un clic para tornar eterno un momento de la existencia de ese gran pintor. En la actualidad, prefiero registrar a través de medios mecánicos esas maravillas, con las que mi pincel no puede competir. Dejé de pintar en 1982. Pero hice una excepción en 1988, al realizar un cuadro que puede definirse como surrealista; trabajé durante varios días, paciente y escrupulosamente. Uno se ve casi obligado a usar una lupa para distinguir ese paisaje de una foto. Fue para mí una verdadera terapia: todavía hoy, contemplar ese cuadro basta para tranquilizarme.

En tres ocasiones durante mi trayectoria, no puedo decir que el uso de la tecnología digital me haya sido impuesto, sino que se presentó a mí. Por ejemplo, en El sabor de las cerezas [Tam-e ghilas, 1997]; ya había rodado la escena final, pero los negativos se dañaron en el laboratorio y así perdimos el punto culminante de la primavera. No podíamos aguardar un año para obtener el mismo paisaje. Por eso, tuve que recurrir a las imágenes grabadas con una cámara digital por una persona del equipo, que había filmado el backstage. La segunda vez en que utilicé esta tecnología fue en ABC Africa [2001]. Había llevado conmigo apenas dos cámaras, para hacer algunas tomas; inicialmente, no había ninguna intención de utilizar los registros realizados en esa fase. Cuando vi la película que había grabado, percibí que sería imposible volver a filmar con una cámara de 35 mm y lograr la misma simplicidad y vitalidad obtenida con la cámara digital. En la tercera ocasión, elegí conscientemente la tecnología digital y salí con una pequeña cámara en busca de mis actores. Estimo que hubiera sido imposible realizar Ten [2002] sin utilizar cámaras digitales, ya que su uso nos restituyó la intimidad de las personas, aproximaron al autor de su obra, suprimiendo los intermediarios. Existe una oración que dice: “Dios, muéstrame las cosas y las personas como son y elimina las falsedades que puedan confundir mi percepción”. Y Dios creó la cámara digital.

En Ten, mi intención no era criticar la cámara de 35mm, sino la forma en que se utiliza. Se tornó, en realidad, en el símbolo de los jinetes del Apocalipsis. La cámara digital permite que nos alejemos de la tecnología de la industria del cine, posibilita evitarla. Cuando uno trabaja con capitalistas, con quienes aportan el dinero, se crean algunas obligaciones, debemos rendir cuentas. Eso ya no es preciso. El cine no necesita tantos instrumentos. Hoy en día, los cineastas se encuentran bajo el yugo de los instrumentos cinematográficos, son obligados a utilizarlos, de una forma o de otra. A Eric Rohmer no le agradan las películas donde el trabajo de cámara se vea demasiado, porque levanta una pared entre el espectador y la realidad reconstituida por la película. Es verdad. Y a la presencia de la cámara, yo le agregaría la del realizador. Hay escenas donde la presencia del realizador es más evidente que en otras. Incluso la música, por ejemplo, forma parte de las elecciones del realizador. Por él fue impuesta. Es como si tuviese la intención de simular algo y nos ordenara: ”Ahora deben poner se sentimentales”. Y ofrecer un consejo superfluo, como si extendiese un pañuelo: “Está bien, puede llorar, eso me complacerá”. Después están esos movimientos increíbles de la cámara, ante los cuales nos preguntamos, por ejemplo, cómo la cámara consigue atravesar una ventana. Nos olvidamos de la historia y estudiamos la magia de la cámara, los trucos del director. En Ten, el espectador permanece ajeno a los protagonistas, que no parecen dirigirse a él. El espectador nunca es situado en el lugar de ellos. Esto corresponde a la eliminación del autor. Un día, me hicieron un elogio involuntario, que me impresionó mucho. Fui presentado a alguien con las siguientes palabras: “He aquí al director de Close-up [Namai-e nazdik, 1990]”. El sujeto, que no era del mundo del cine, respondió: “¡Ah! ¡Yo pensaba que la película no tenía director!”. Esa idea me pareció sublime. Eso fue lo que intenté hacer en Ten. Dicho esto, es probable que realice mi próxima película en 35mm nuevamente.

Con el correr del tiempo, disminuye mi atracción por muchas cosas, día tras día. Quiero decir que ya no siento el mismo grado de preocupación hacia mis hijos, que mi apetito por la comida es menos intenso, que el deseo de ver a mis amigos es menor. Lo que sustituyó todo eso y que se torna cada vez más fuerte, pese a que no me atrajera en mi primera juventud o no lo percibiera, es el deseo de estar en la naturaleza, de contemplar el cielo, las cuatro estaciones. Muchas veces declaré a mis amigos: “Eso es lo único que me hace temer la muerte”. No el miedo de morir, sino la idea de perder la naturaleza que aún poseo, la posibilidad de contemplar el mundo. Porque el único amor que aumenta en intensidad cada día que pasa, mientras los demás amores pierden su fuerza, es el amor por la naturaleza. Por ese motivo, mis próximas películas continuarán observando la naturaleza y de hecho sus temas constituirán un pretexto para que me encuentre otra vez en ella.

No me siento panicularmeme orgulloso de lo que realicé a lo largo de mi vida artística. Considero que el sentimiento de “orgullo” no se adapta a la condición humana. Tampoco me arrepiento de nada cuando recuerdo el pasado. Veo apenas una vida común. Tenemos, normalmente, tendencia a lamentar las cosas que nunca hicimos. A veces, el tiempo parece tan corto que nos lleva a pensar que no lo hay. Pero ese remordimiento tampoco me hace sufrir, porque estimo que siempre hice lo que quería. En cuanto al futuro, simplemente no tengo tiempo para pensar en él.

Por Abbas Kiarostami

Traducción de Magdalena Simonovich

Edición actualizada de Miguel Ángel Gutiérrez

Proveniente de la revista El poeta y su trabajo dirigida por Hugo Gola, que puede ser consultada en la web de la UNL.