Al norte de nuestro país, en medio de una quebrada que imagina rojo¹, sobre los adoquines y luego sobre el polvo, hay un pueblo de 525 habitantes. En ese pueblo una iglesia blanca se recorta pequeña contra el colorado tectónico. Oculta, se mantiene ahí, como maqueta miniaturizada o átomo que —aún— condensa dentro suyo el ciclón transcontinental e hipertemporal del barroco. Avanzamos y volutas doradas se multiplican hasta erigir un púlpito de misa. A izquierda y derecha, una decena de ángeles armados hasta los dientes nos vigilan. Hemos entrado en la Capilla de la Santa Cruz y San Francisco de Paula.

En 1691, el Padre Domingo Vieyra de la Mota, miembro de la Compañía de Jesús, promueve la edificación de la iglesia sobre lo que —dicen— era un antiguo espacio de culto del pueblo uquía. El barroco llega a América con la intención de que funcione como catalizador simbólico de la conquista. En Europa se lo conoce como Barroco de la Contrarreforma, en respuesta a la reforma protestante, y exhibe la calavera como emblema. Sin embargo, los conquistadores no saben que el barroco no es un estilo, ni un movimiento, ni un arma; tampoco que ningún territorio, grupo social o bioma no es jamás simple receptor pasivo. El fenómeno presenta así su doble valencia: el barroco es un monstruo con vida propia que, al mismo tiempo, se ve rápidamente fagocitado por América.

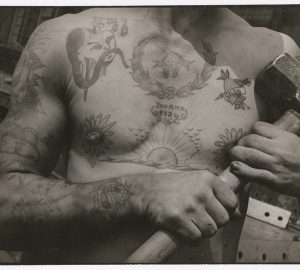

El barroco pictórico europeo se posa como ángel armado sobre la región. Los ángeles arcabuceros de Uquía concentran una de las primeras mezclas estratégicas entre elementos indígenas y españoles. Los españoles intentan convertir así el sagrado trueno en arcabuz, y al dios Yllapa o a las aves guerreras andinas en ángeles que, armados, amenazaban a la población.

Anónimo. “Ángel arcabucero”. (circa 1650). Capilla de la Santa Cruz y San Francisco de Paula.

Pero el reguero de pólvora del barroco empieza a desdibujar y reactualizar su propia fuente. Ya no es barroco español sino que, fiel a su inherente pulsión de destitución, toma la forma de lo que hoy se conoce como barroco andino o barroco mestizo. Indígenas de manos anónimas se forman en arte barroco en las escuelas de Cuzco, Quito y Popayán. Algunos son reconocidos, como Diego Quispe Tito, o popularmente legendarios, como el indio Condori — importa poco si su existencia es “verídica”o no, más bien al contrario: la duda conjuga el tiempo en el condicional de la imaginación—. Barroco mestizo, que incluye al escultor afro Aleijandinho, quien construye la ciudad de Minas Gerais mientras su población duerme, haciendo que el barroco avance como la lepra². El barroco americano encarna y deja suspendida en el aire la tensión irresoluble y originaria de la región. Es el primer americano, que en su expresión convulsiona la supervivencia de los motivos indígenas en tensión con el barroco español. Éste, al mismo tiempo, y pese a su fachada católica, guarda en su centro nuclear la vieja idolatría grecolatina. Fuerzas antiguas y demoníacas —cercanas al éxtasis dionisíaco— sobreviven en él y son, a la vez, condición de su supervivencia. Es sólo de esta manera que por sus grietas logra filtrarse la insurrección americana, la insistencia de los motivos indígenas en el barroco mestizo. Así, en La virgen del cerro, emerge el pensamiento dual quechua del sol y la luna o la “bisexualidad” de Viracocha en el doble género de la Virgen-Cerro, siendo el Cerro (Sumaj Urqu) de género masculino. Ya no es barroco de la Contrarreforma, sino de la Contraconquista.

Anónimo. La virgen del cerro. (circa 1740). Casa de moneda, Potosí.

El mundo barroco es mundo como imagen. La imagen no es ni ilustrativa, ni edificante, ni literal. No significa, no moraliza, no comunica. La imagen es acá método de conocimiento del mundo y de creación, es posibilidad de pensamiento y de historia. En saltos de imágenes, el barroco repite —sintomático y en loop espejado— una y otra vez, aquella destitución de la corona española, así como también aquel “pasaje” de la celeste edad media al mundo terrenal, carnal y putrefacto. Despliega, atemporal, el origen de América. Y también otro origen, tampoco localizable ya, pero que inscribe su cicatriz en las imágenes: el de la arcaica y escindida relación entre imagen y semejanza. Es decir, invoca la tensión y escisión entre lo divino, lo trascendente —el hombre creado a imagen y semejanza— y el mundo humano, terrenal y caduco. Los saltos de imágenes se equiparan a la metáfora poética, cuya progresión se conforma como cadena de asociaciones no inmediatas. Lezama lima llega a creer en la vida de las civilizaciones humanas como eras imaginarias, que describe como momentos en los que una civilización humana llega a la plenitud de su vivir de metáfora.

El barroco duerme en estado de primero sueño³ hasta llegar al siglo XX, donde entra despierta para llegar a una disposición más poderosa: la de la duermevela⁴. El barroco no tiene centro, sus núcleos solares se multiplican enloquecidos, como células malignas. En un gesto similar al lezamiano, Severo Sarduy⁵ [1974] imagina las relaciones entre registro artístico y científico. Se detiene en momentos que entiende como revolucionarios en el sentido astronómico —Galileo, las leyes de Kepler, el Big Bang— e intenta dibujar sus resonancias en el campo de las artes. Se trata, sin embargo de resonancias entre un evento y otro que no mantienen una relación causal o lineal. Así escribe el Big Bang:

Obra no centrada: de todas partes, sin emisor identificable ni privilegiado, nos llega su irradiación material., el vestigio arqueológico de su estallido inicial, comienzo de la expansión de signos, vibración fonética constante e isotópica, rumor de lengua de fondo: frote uniforme de consonantes, ondulación abierta de vocales.

El modelo científico que resuena en el barroco es para Sarduy el descubrimiento de Kepler, su propuesta de movimiento heliocéntrico planetario elíptico en lugar de circular. La elipsis aparece en el barroco pictórico no sólo a niveles compositivos, sino también en su sentido retórico: omisión de algo central que logra, por el contrario, resaltar su presencia en ausencia; tachadura.

Este juego de claroscuro, de muestro y escondo, convierte la voluta dorada del barroco andino en taco fucsia que se asienta firme sobre el siglo XX. Enloquecida, hiperornamental, hace su entrada la loca de la casa. La obra de Pedro Lemebel sostiene el vaivén entre el maquillaje y brillo de la diva de la Golden Age, y la calavera consumida del SIDA.

Yeguas del apocalipsis. (1989). Lo que el SIDA se llevó. Instituto Chileno Francés de la Cultura.

La calavera reaparece entonces en los años del SIDA actualizando el emblema de la caducidad. Es la calavera del primer barroco, la del ser humano que se descubre —en el amanecer de la modernidad— fuera de la trascendencia, compartiendo la muerte con todas las criaturas⁶. En eso consiste la vanitas barroca, cuya complejidad desmontó Walter Benjamin en El origen del Trauerspiel alemán. Pero en Latinoamérica, como el barroco se mueve formando nuevos pliegues y sublevaciones, Néstor Perlongher denuncia la dictadura militar: hay cadáveres. Su neobarroco es el del esquizo, de la loca, del náufrago gongorino, del extático.

Antonio de Pereda y Salgado (1632-1636). Alegoría de la vanidad. Kunsthistorisches Museum Wien.

La lepra barroca recomienza. Su tiempo originario no cuenta los días, pero si lo hiciera descubriría que ya es el siglo XXI y emerge a la superficie de nuevo, por ejemplo, en la voz de Góngora —Mientras por competir con tu cabello—, en la voz de Qüitty —travesti-santa—, en la voz de Cabezón Cámara. Reaparecen la distorsión, el collage, la yuxtaposición, el kitsch erudito. Pero no todo lo que brilla es oro; no todo lo marica es barroco y no todo lo barroco es marica. Podríamos discutir, incluso, lo secundario que resulta lo homosexual en la gran constelación del pensamiento/método barroco. Por eso, Juan de Pareja, pintor y esclavo mestizo de Velázquez —de quien se cuenta que consiguió la libertad gracias a sus pinturas— nos devuelve la mirada en el cuadro de Velázquez El retrato de Juan de Pareja [1650]. Una de las primeras experimentaciones del pintor argentino Lucas Aguirre con renderización de imágenes parte de su versión (2010) del Retrato de Juan de Pareja de Velázquez, que fue renderizado en 2018. En el último Juan de Pareja, el claroscuro se torna masa negra, vacío que se recorta crudo y brusco, sin las transiciones de valores de un claroscuro pictórico tradicional. Juan de Pareja, a lápiz, gira y nos mira, oscilando entre la representación que lo invoca, y la destrucción técnica de su imagen.

Lucas Aguirre (2018). Velázquez gira y mira.

Del barroco europeo pensado como dispositivo de conquista de los Ángeles arcabuceros, al barroco ya mestizo de La virgen del cerro, hasta Lo que el SIDA se llevó, y de nuevo al barroco español de una Alegoría de la vanidad, para finalmente disparar a las oscuridades de la imagen técnica de Lucas Aguirre. El barroco desbarata cualquier intento cronológico, sus actualizaciones son recomienzos continuos. Se trata de una dispersión de la historia que puede funcionar como contrahistoria. No es exclusivo de América, sino más bien es destructor de identidades. Vale la pena volver hoy sobre su tiempo, que es el tiempo de la crisis, de la desestabilización y de la imaginación que hace de cada una de sus expresiones una miniatura del Big Bang.

Por Eva Ponsati Cohen

¹ Georges Didi-Huberman (2020) en “La imaginación, nuestra comuna” nos invita a imaginar rojo.

² José Lezama Lima [1957]. La expresión americana.

³ Sor Juana Inés de la Cruz. [1692]. Primero sueño.

⁴ Walter Benjamin, El libro de los pasajes.

⁵ Severo Sarduy en el libro Barroco.

⁶ Walter Benjamin [1928]. Origen del Trauerspiel alemán.