(Sobre Oficina de investigación existencial, de Santiago Beretta)

“Es la depresión sin épica”

El tesoro, El mató a un policía motorizado

La historia de este libro transcurre casi en su totalidad durante el otoño de 2013 en Rosario. El protagonista, de 22 años, se llama Santiago Beretta como el autor. Según nos cuenta, se retiró tempranamente del periodismo en la primavera de 2012 (“me tildaron de antiguo”), trabaja en una imprenta y vive en un monoambiente prestado. Podemos suponer sus gustos literarios: al hablar con otro personaje, El Conde, hace una defensa de Kerouac, de carácter bohemio como él.

Esta es una novela escrita en pandemia. Un relato sobre “los años diez”, la última década, la misma en la que se publicó Apología desde 2010 hasta 2019, una revista de principios de siglo. Como periodista y editor de esa publicación, de las últimas que resistieron en papel (romántica y nostálgica, pero también cruda y realista), el autor fue vendedor callejero en los parques y las calles rosarinas. Un caminante, como su alter ego. Antes de incursionar en la literatura, se entrenó en lo que dio en llamar “periodismo existencial”: preguntar por la realidad a los protagonistas de la vida cotidiana en la ciudad. Además, Beretta viene de otro proceso de escritura en su libro anterior sobre su abuelo, el pintor Rodolfo Elizalde (2017, Iván Rosado). Para esa obra, tuvo que escuchar y escribir una voz, como todas aquellas que aparecen en la novela, con sus tonos y sus ritmos.

La cita de Loquero al principio del libro nos adelanta la soledad y la “caída” del personaje. Aunque también se asoma a la posibilidad de una esperanza. En sus 25 capítulos no numerados, breves y con títulos concisos como cuentos, la narración nos presenta una docena de personajes, entre lúmpenes, locos y solitarios con obsesiones persistentes.

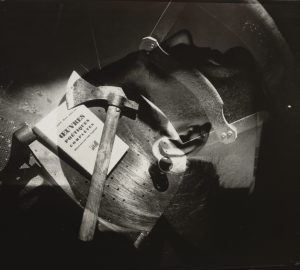

En una oficina alquilada, como un detective, Santiago funda su “Centro de Investigación Existencial. Registro de historias y experiencias de vida”, publicitado en el diario y en Facebook. Es decir, a mitad de camino entre el mundo analógico y el digital. Pero ese proyecto se verá interrumpido (no digo más para no espoilear). Según contó el autor en una entrevista con Cabaret Voltaire, durante la veintena efectivamente pensó en alquilar una oficina en un subsuelo con otros dos escritores rosarinos, Marcos Mizzi (autor de una muy buena reseña sobre este libro en la revista Panamá) y Leandro Di Paolo, y hasta llegaron a averiguar cuánto costaba.

La galería donde se ubica la oficina es un lugar liminal, por fuera del ritmo urbano, igual que los bares que visita el protagonista. Ahí, la vida está en suspenso, al menos por un momento. En Japón se usa el término “evaporados” para aquellas personas que deciden irse de sus casas y abandonan sus vidas sin dar aviso. Muchos terminan volviendo después de un tiempo, pero otros no. De alguna manera, la neoliberalización de la vida los empuja al abismo. Algunos de los “extras” en esta historia se comportan como evaporados: habitantes de una ciudad que los rechaza, buscan refugio donde nadie los pueda encontrar.

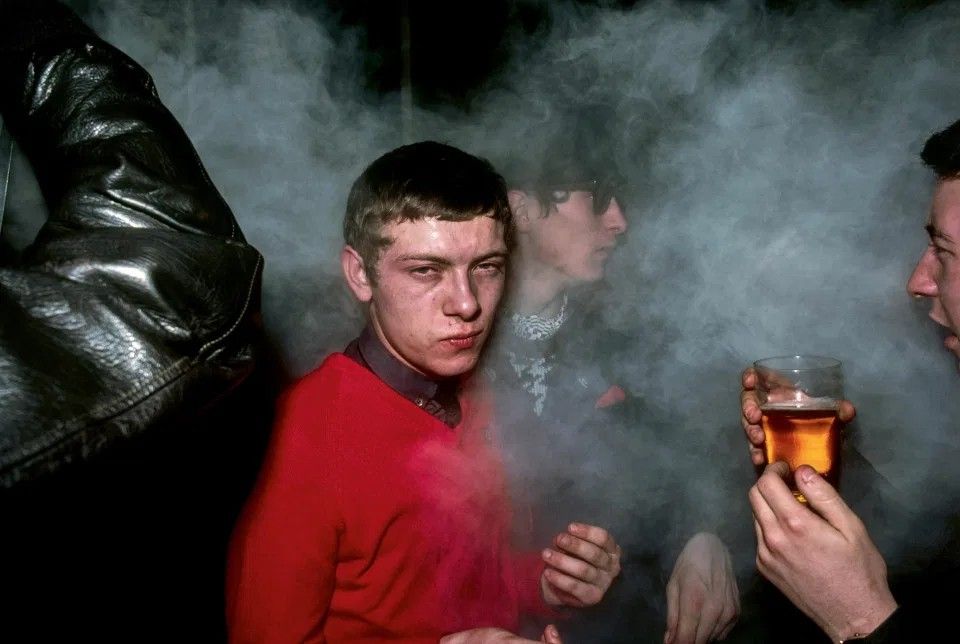

En ese sentido, los bares son un escondite y también un guiño a la filosofía de vida de Enrique Symns, un referente para el autor. El protagonista es fumador y bebedor: toma indistintamente vino, cerveza, fernet, whisky, ginebra, vermut y café en algunas ocasiones. No aparece el fútbol en la historia, ni Rosario Central ni Newell’s Old Boys. Tampoco la droga como consumo o el narco en profundidad, apenas se menciona.

¿Cómo aparece la violencia de la ciudad? En el capítulo 9 se narra una pelea en la que comulgan la clandestinidad y la pobreza, en las afueras de la ciudad: “La zona ya estaba controlada por chorros sin códigos y narcos peligrosos”. La única mención a una banda ocurre cuando se nombra a “Los Cuatreros”, narcos reales que se ganaron ese apodo porque robaban ganado.

El personaje principal podría ser considerado una caricatura o parodia de un detective (“no era tan mal detective, a fin de cuentas”, reflexiona). Esta figura narrativa del policial negro o noir (de principios del siglo XX) es ridiculizada un siglo después, en una época signada por los memes y el humor. Como el protagonista de Triste, solitario y final de Osvaldo Soriano, se respira una atmósfera similar en el uso del nombre propio del autor. Recordemos que su locador, Fiore, al entregarle las llaves de la oficina le regala una foto de Humphrey Bogart, actor que interpretó al detective Sam Spade en El halcón maltés (1941), un personaje del novelista Dashiell Hammett. Hay una imitación de un investigador, pero no deja de ser un juego, una ficción. La novela misma se construye en un límite difuso entre realidad y ficción. ¿Es autobiográfica? Antes que literatura del yo, es autoficción: una escritura construida a partir de experiencias propias, pero trastocadas.

El objetivo del protagonista es identificar y medir el pulso de Rosario: “Mi propósito era escuchar historias y no resolver problemas. Lo cierto es que no tenía disciplina, no anotaba nada en el cuaderno y en la primera de cambio había salido a la calle”. O también: “Mi idea era rastrear las obsesiones de la ciudad”. En una sociedad en la que nadie escucha, Beretta se propone prestar atención: se considera “un solitario que escuchaba a otros solitarios”. Rescata y pone en valor lo improductivo, a contramano del ritmo capitalista del trabajo (prefiere “perder el tiempo”). Para él, la conversación tiene importancia y produce sentido. Como dato de color, el programa de TV “Intratables” en el que todos gritaban a la vez y nadie se escuchaba, empezó a transmitirse en 2013, el mismo año en el que transcurre la historia.

Hay también en esta historia un profundo conflicto existencial. El protagonista menciona que “ya ni sabía quién era”. Es un observador que busca “andar por ahí, perderme en la ciudad”. Esta crisis aparece cuando el narrador afirma: “yo quería ser distinto a mí mismo”. En ese deambular se reinventa, llega incluso a cambiar su nombre en una ocasión: en la ciudad, la identidad se puede diluir. También, en distintos momentos se presenta como un actor que simula ser otro: “podía hacerme pasar por periodista y fingir que estaba haciendo una nota” (…) “como un actor, como un extra, colaboraba en una escena de lo más extraña”.

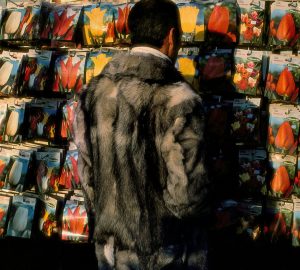

Nuestro personaje busca perderse en la ciudad, como el flâneur de Baudelaire que después estudió Benjamin; es decir, el caminante bohemio que deambula sin rumbo por el centro y los márgenes. También ahí se puede pensar en “El hombre de la multitud” de Poe, contemporáneo al poeta de Las flores del mal. Pero “perder el tiempo” también implica descubrir que se está “perdiendo el espacio”: al perderse en la ciudad, se comprueba que se está perdiendo esa ciudad. La que conocía ya no existe, se ve cómo desaparecen los lugares familiares. En todo caso, asume la pérdida, la derrota.

En el capítulo 11, el protagonista va a un ciber y lee un mensaje dirigido a la cuenta de Facebook creada para el proyecto. Es de una mujer mexicana de 30 años, Isola Fabiola Montaner. En esa instancia, aparece una escritura diferente, un registro de la locura o bien de otra aproximación a la realidad. Si el narrador se iba a merodear por la ciudad y no escribía nada a partir de las charlas y los encuentros, elige compartirnos una escritura ajena. Un texto críptico, sin pausas ni puntuación, como el monólogo de Angélica Echevarne en el cuento “La loca y el relato del crimen” de Ricardo Piglia. El discurso anulado social e institucionalmente acá produce, como la literatura, sentido.

Como toda narración, en ella se pueden identificar influencias marcadas o, al decir de Borges, precursores. De Symns y Roberto Arlt aparece la capacidad de observación de mundos ajenos, para describir la ciudad y su gente. De Leopoldo Marechal y Alejandro Dolina, el rescate de mitologías urbanas y personajes silenciados, rastros que no entran en la Historia.

Me acuerdo de una clase de la facultad en la que Martín Kohan decía que hay dos modelos de escritor: el modelo Borges, que construye su narrativa desde la lectura, y el modelo Hemingway, más vitalista, en base a la experiencia. El protagonista de este libro prioriza la experiencia antes que la escritura. Es una novela de aventuras, pero no hay épica. Como alguna vez planteó Néstor Sánchez, quien llegó a decir “se me acabó la épica” sobre su silencio literario. Hay una búsqueda constante de acción en esa investigación sobre una ciudad que casi ya no existe. El narrador, intradiegético, nos habla de lugares desaparecidos o en vías de extinción. Advierte que la construcción implica destrucción. El nuevo mundo devora al anterior. Es decir, es una ciudad que se come a sí misma. No romantiza el pasado sino que extraña algo que nunca conoció, de lo que solamente llegó a ver los restos o las ruinas. Esta nostalgia, que lo define y atraviesa, se deja ver en frases como la siguiente: “todo en el mundo cambiaba y me hacía bien encontrar algo que permanecía igual, más allá del tiempo; algo que seguía igual a como fue siempre”. Más adelante, el protagonista lee “un grueso libro sobre la historia de Rosario”, es un tema de su interés. Lo que para Baudelaire era la modernidad: identificar y reconocer los cambios en la París del siglo XIX, pero ahora en el siglo XXI rosarino a partir del dinero del narco y la soja. Hay una obsesión por la gentrificación, por lo que hace el capital con la identidad de las ciudades, que se disuelve y normaliza: “Una a una, las viejas construcciones eran demolidas por privados que levantaban edificios de viviendas”. La renovación urbana implica borramientos, con los restos y el abandono a plena luz.

Toda la novela es un “viaje” de autodescubrimiento, un constante recorrido hacia el extrañamiento de la mirada, de la ciudad y de uno mismo: la galería funciona como un umbral a otro mundo. Si bien no llega a ser un antihéroe en su totalidad, el narrador es un personaje que no se enmarca en el modelo épico de la literatura. Y aunque el libro presenta un relato realista, muestra las fisuras de la ciudad sin recaer en el morbo. Es decir, no hay un reduccionismo de una Rosario violenta, como el que suelen exhibir los medios. Es una ciudad que todavía se está perfilando, en camino a ser la actual, con sus demonios y problemas.

Por Julián Berenguel

Sobre:

Oficina de investigación existencial

Santiago Beretta

Casagrande

2023