Los poemas de La nube y la piedra parecen estar recorridos por la solemnidad elegíaca de una doble despedida, a la humanidad y al mundo que la cobija. Si en La tierra baldía la voz camina sobre el suelo de la posguerra, convertido de pronto en un reguero de esqueletos sobre los que descansa la llamada civilización europea, aquí se sube la apuesta para contener a toda la tierra “quemada y corroída por el sol”, “un laberinto de fósiles” llegado el primer cuarto del siglo, terminada una pandemia y a la espera de muchas otras.

Esa seriedad geológica, en cualquier caso, puede transformarse en risa o burla fácilmente. Si uno trata de leer estos poemas en un vagón del metro, por ejemplo, o caminando, o con la televisión o la música de fondo. En esos casos los poemas se reirán del incauto y le dirán que por ahí no va la cosa. Para acometerlos y salir ileso (que no indemne) convendría acordarse del poeta Raworth, cercano en espíritu y poética a Folch, y de esa imagen suya del funambulista que camina al borde de la incomprensibilidad. Considérese advertido el lector potencial.

¿Pero son incomprensibles estos poemas? Para nada. Se trata más bien de una impenetrabilidad engañosa, en cierto sentido una trampa (quizás similar a la del lenguaje a la que se va a aludir varias veces durante el poemario). El libro atrae y atrapa (piénsese en la palabra inglesa lure, cuya raíz es el vocablo alemán luder, que alguna vez significó “cebo”), consiguiendo que uno se deje llevar por el ritmo, por las imágenes, por los matices, por la escritura en sí, con la sensación de estar al borde en todo momento de captar algo. Apreciamos la agilidad de la prosa, los cambios de tono, de registro, como si la nube del título fuera moviéndose a través de un paisaje lingüístico, cambiante, a la vez que pareciera quedarse fija en un lugar (el litoral al que la voz regresa una y otra vez).

En ese momento nos confiamos (“las piedras están vivas, los libros muertos”—bah, ¡yo entiendo esto!, nos decimos). Pero enseguida, cuando vamos a conectar los puntos, el poema hace un giro hacia alguna abstracción o rompe su flujo con encabalgamientos que a veces parecen inescrupulosos, como si el significado (como si el lenguaje) tuviera que recordarnos su naturaleza esquiva en caso de que lo hubiéramos olvidado. Ese algo que creíamos atrapado se nos escapa (aunque siempre retengamos algo) y nos obliga a volver sobre nuestros pasos e intentarlo de nuevo (piénsese en las salas de espejos de los circos, llenas de caminos en falso, de distorsiones, de ilusiones indistinguibles de lo real, de una ausencia efectiva de lo real, que con gusto aceptamos).

A simple vista parece tratarse de una burla (en un verso del poema “Relatividad” leemos que “el mensaje es claro”) pero en realidad a medida que avanza la lectura uno se da cuenta de que la voz no nos engaña nunca: el lenguaje es una grieta, y como grieta es también el eco de otra grieta más profunda y existencial. Y la escritura, aunque a veces opaca, no opera en un nivel hermético. La opacidad nunca es completa. Los poemas hablan entre sí, y de esa fragmentación, en apariencia impenetrable, aparece un sistema cerrado de resonancias sobre el tiempo y la erosión. Se genera un déjà vu, sobre todo al principio, en el que los poemas siguen más claramente una trayectoria circular que los trae de vuelta al punto de partida, ese limbo existencial que parece ser el espacio liminal de la orilla ya mencionada: la voz constantemente al borde de algo, entre lo sólido y lo efímero. Ese espacio se vuelve entonces una transición tramposa entre otros espacios que al final van a resultar ser inalcanzables.

En otras palabras, los poemas de Folch obligan a que el lector los lea siguiendo sus propias reglas, bajo la tiranía amable de una poética propia. Cuando uno hace justamente eso, el hermetismo inicial termina siendo su gran virtud: uno de los placeres de la lectura de este poemario, y no el menor de ellos, llega durante esos momentos, fugaces, en los que uno cree haber abierto una rendija del código secreto, asomándose al otro lado del sentido. Si en algunos de los primeros poemas de su colección anterior, no hay paz, Folch había explorado la textura del texto, poniéndola por sobre la semántica, aquí la premisa parece ser desentrañar lo que se esconde detrás tanto del texto como de la textura.

Con esto en mente, el primer poema de La nube y la piedra, tan alargado como constreñido, con versos de una o dos palabras, ya trae consigo una declaración de intenciones en el mismo título (“Qwerty”). Al empezar con la escritura y su naturaleza mecanizada, al subrayar que el lenguaje también es una fórmula (y el teclado una de sus muchas convenciones), Folch parece instalar una pista sobre la clave detrás de la interacción humana que retomará en poemas posteriores de la colección y que en éste, mientras se despliega tanto visual como semánticamente, se desarrolla alrededor del intento, acaso fallido, de articular una presencia que se está escurriendo, y la pregunta, acaso frustrada, sobre si se puede capturar la realidad, el instante, el conflicto, o incluso la distancia (física o emocional).

En cierto sentido, todo lo que va a venir después ya está anunciado aquí: la desintegración y el desorden de una realidad fragmentada, como si fuera, en esquirlas; el peso y el paso entre lo visual (“fíjate / hermosa / vista”), lo auditivo (“oír de / punta / a cabo”) y lo emocional (“llora / de risa”) fijado en un espacio indeterminado (“dónde / dices / que no / estás / sin forma / alguna / de llegar”) y dirigido a otro, lejano, burlón e indiferente (“lejos / de aquí / la raíz / del río / glaciar”); lo tangible disolviéndose en lo intangible; la existencia misma puesta en duda; una entropía metafísica yuxtapuesta con otra física. Y, en medio de todo eso, el deseo (aunque quizás no sea ésa la palabra correcta, pues no se traduce tanto un ansía como una obligación, una dependencia) de solidez, de asir algo, en un estado de flujo constante.

Lo que se escapa deshaciéndose curiosamente no es del todo esquivo: la porosidad (grumos, granos de arena, esponjas, cenizas, la granulación del mineral, la sal, el barro, el polvo de lluvia, la arcilla, la greda, los furúnculos reventados, los detritos) subraya esa paradoja que recorre toda la colección: lo inasible va dejando una huella tangible de su desaparición. “[P]oro a poro”. “[G]rano a grano”. Podríamos hablar de por un lado de lo etéreo inasible asible—el sol que da la hora exacta, por ejemplo, versus lo granular asible inasible—la arena que cuenta el paso del tiempo en sí mismo y no en relación con el mundo que lo rodea.

Esa tensión constante entre lo concreto, la tierra, el hueso, la piedra, y lo etéreo o abstracto, las nubes, el viento, el vacío, hacen que a ratos uno no sepa si los paisajes que leemos (la orilla, la casa donde varios hombres, o tal vez el mismo, se sientan a la mesa) son físicos o simbólicos, mientras que de alguna manera intuimos que son las dos cosas—y al mismo tiempo ninguna. Porque lo sólido del mundo parece precario y desnuda una falta de realidad, o, como se señaló antes, del lenguaje que busca asirla (“la razón no es / razonable”). Y porque el armatoste humano también se deshace (“somos humo o eco de otra cosa”) como los libros muertos—o no termina de hacerse, como la cabaña sin techo ni paredes.

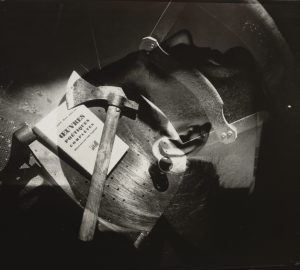

Pareciera haber una historia de la humanidad (o más bien de la civilización) (o más bien de la cultura) yuxtapuesta con la evolución del planeta (o más bien erosión del planeta), que a su vez tiene su propia historia. Podríamos decir que se trata de una geología natural en el primer caso y otra humana en el segundo. Esta última es como una “botell[a] inúti[l] en el mar alcalino”, plagada de artefactos de los que ya sólo quedan sus ecos, como el dictum cainita sobre ignorar a los hermanos o las distintas herramientas devenidas artes (vidrio soplado, cerámica, escritura). Somos fósiles andantes, un destino que nos unirá finalmente con la geología natural cuando el mar se recoja y vuelvan a aparecer nuestros huesos. Los dos insertos gráficos de La nube y la piedra, las vetas en lo que parece ser un trozo de madera, y un cofre a modo de arca de la alianza, de alguna manera representan esta dualidad eterna, estas dos realidades que no se encuentran.

No siempre fue así, en todo caso. Antes de esa separación, leemos, ha existido “la previa del pasado / común”. Era un “pasado sin bautizar” y olvidado. ¿Qué había antes de ese bautizo de la palabra? No lo sabemos. No lo podemos saber. Estamos condenados al mundo que nos ha legado la “escritura descascarada / fuera de la caverna”. A un mundo de “sílaba[s]/cifra[s]/fábula[s]”, de “inteligencia/crueldad”. Y sólo sabemos que antes, antes del lenguaje, antes de “los signos / tallados […] con carbón”, el pasado lo compartíamos con el mundo habitado. Ahora, después del lenguaje, la cultura, la civilización, parece haberse perdido la conexión.

Lo que queda después de la caída, por tanto, está fosilizado o fosilizándose—y además resulta tóxico. Hay entropía, erosión, pero también distopía humana. Criaturas corrosivas y tóxicas al tacto. Dualidad entre la contaminación ambiental y la toxicidad interpersonal—una contaminación existencial, una radiación que lleva expandiéndose desde los tiempos bíblicos. Toxicidad, en otras palabras, de la vida misma (“el oxígeno quema”).

Somos entonces testigos de procesos de transformación (molinos, formones) de una cosa en otra, de ciclos eternos de creación y destrucción, que dan cuenta de que lo eterno desemboca, sin excepción, en la nada, y que todo se transforma para llegar a su esencia misma—el vacío. Sólo “[c]ambia la forma de las orillas”. Se describe un mundo sin tiempo, en el que todo tiene un significado fluctuante, que depende de su contexto.

Dicho de otro modo: nos encontramos con un fin del mundo inminente (“hoy es / malo y / cada día / lo será / más / hasta que / llegue / lo peor”) y una voz destinada a ver el descalabro desde la orilla (que es a lo mejor una isla, que es a lo mejor una costa donde puede llover o quemar el sol). Las explosiones a la distancia, una peste, los derrumbes: el apocalipsis nunca del todo aquí pero siempre visible, cercano, presente. Un fin del mundo en cierto sentido abortado (“el fin / sin fin”), no porque no llegue sino porque sigue llegando y porque ya está acá y ya estaba acá antes.

Pero en realidad son dos fines del mundo. El mundo natural erosionado, implosionando, y el “nuestro”, el de la civilización (“el naufragio / no devuelve la razón”), despeñándose por esos cerros que a su vez están en llamas y que a veces se caen. Dos obsolescencias distintas que comparten un mismo caos existencial. Que perviven, aparentemente, entre dos paréntesis de la nada. Es como si esos dos mundos, inseparables, no terminaran de intersecar del todo, para siempre destinados a observar el uno la destrucción o la entropía del otro, “lo que es carcomido”.

Y en medio de todo eso, una ella y un él unidos—para qué. Ella: una planta perenne medicinal que provoca urticaria. Él: en las profundidades más oscuras. A lo mejor destinados a lo mismo, a que “los buitres / [los] com[an] / juntos / quizá” (énfasis añadido).

Volvemos al lenguaje. No hay comunicación, el lenguaje está petrificado, fosilizado, y consiste en “palabras de esfinge”, y sin embargo estamos encadenados a él. Los libros están muertos pero nos siguen hablando, seguimos acudiendo a ellos—a lo mejor porque “la memoria es un lastre” o a lo mejor porque el mundo, que está vivo, no nos da cobijo, es áspero. Símbolos de la antigüedad (como Medusa) nos explican el presente. La antigüedad nos habla del futuro antes que de sí misma. De este modo, ese “tirón del futuro”, esa “resistencia del pasado”, ese “presente asfixiante” de los que leemos, convergen. No puede ser de otra manera: si el pasado ya predice todo, el tiempo se vuelve irrelevante (“recién, ayer o hace siglos”, “ahí como ayer y mañana”). Aun así, seguimos intentando “curar la tristeza de hace mil años”.

Sólo nos queda la “resignación más allá de lo decible”. Frente al escaso control, al entendimiento nulo (o, lo que es peor, al entendimiento completo), a la incapacidad del lenguaje, la clave quizás está en que las cosas “ceden hacia adentro”. Implosiona el mundo externo y el interno a la vez. Y en ese sentido, aunque son dos mundos distintos, y separados, el de las nubes y las piedras, en el fondo “son lo mismo”. Es como si existiera, fuera del lenguaje, un pacto entre dos existencias que parecen dirigirse a una misma inexistencia.

Por Francisco Díaz Klaassen

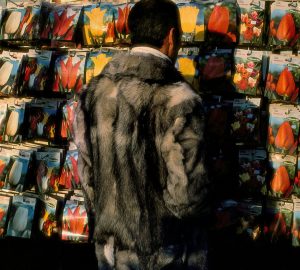

Fotografía de John Bulmer

Kurt Folch

La nube y la piedra

Santiago

Ediciones Tácitas

2025

85 pp.