Hace algunos años tuve un sueño que nunca podré olvidar; tampoco me lo he propuesto, pero creo que, incluso si así fuera, me resultaría imposible. En mi recuerdo cuesta pensarlo como algo disociado de la vida tangible de cada día, del transcurrir ordinario de las cosas, de las cenizas de cigarro, las zapatillas, o las manchas de té. Desde los tenues colores dispuestos por caridad de las luces, hasta los ángulos desde donde se me presentaban dichas imágenes, todo sigue ahí, relativamente intacto. Es algo que rara vez me sucede, a pesar de lo breve que haya sido este o cualquier otro sueño; la verdad es que me resulta muy difícil recordar mis sueños… me han dicho que es por fumar mucha yerba, pero lo ignoro realmente. En todo caso, lo más sorprendente de este, fueron las condiciones externas que influenciaron, a todas luces -y de eso no tengo la menor duda-, la naturaleza de aquel episodio. Voy a narrarles ahora cómo se dio esta situación.

Nos habíamos juntado un grupo de diez o quince personas en la casa de mi primo Daniel. Ya era de noche cuando llegué. Los saludos, largos y silenciosos, respondían al espíritu sepulcral de la reunión. Parecía existir una necesidad general por no desprenderse de ese instante íntimo: el abrazo se alargaba por unos segundos más de lo habitual, deteniéndose justo un instante antes de volverse algo verdaderamente incómodo; sollozos más que palabras, asintiendo despacio y con la cabeza gacha. Varias horas antes, probablemente durante el mediodía, todos y cada uno, habíamos recibido el aviso de la muerte de nuestro amigo Efraín, desaparecido de hace ya unos cuantos días. Supongo que para muchos era solo cosa de tiempo, sé que para mí lo era, pero no había forma de aceptarlo. Durante esa misma mañana lo habían encontrado, colgado de un árbol en un bosque cordillerano, cercano a su ciudad de residencia. Cubierto de nieve su pelo y sus hombros, flotando tieso, ausente como otra rama partida meciéndose con el viento; un gigante enredado allá en la alta telaraña tejida por los robles y raulíes. En mi caso, fue una llamada por teléfono a mi viejo: entró a mi pieza y me lo dijo. Al principio no pude responder, luego, siguió una explosión iracunda y dolorosamente gutural. –Tranquilo hijo, tranquilo. – repetía mi viejo, sin saber qué decir.

Solo un par conversaba tímidamente, el resto, en silencio, tomando café, fumando entre la oscuridad y la poca luz que nos escupía la única ampolleta encendida, sobre la enorme mesa del comedor frente a la cual todos yacíamos sin movernos, como calentándonos junto a un fuego inexistente, pero en el cual todos pensábamos. Los dedos poseídos de algunos se movían sin parar, revoloteando, luchando con la adicción de revisar el celular; me perdí mirando el humo del incienso, levantándose en bellas formas que no duraban ni un instante. Al centro de la mesa, adornando rústicamente, un gran pocillo de greda con vegetales de cerámica en su interior. Por alguna razón, su opaca tonalidad -me pareció- no hacía más que aumentar la profunda tristeza que se respiraba en silencio. Colores barrosos y podridos se fundían con el humo que nos envolvía, a medida que avanzaba sin rumbo la noche.

Nadie levantaba la voz, nadie estaba dispuesto a ser el centro de atención, cargar con el peso de la palabra y decirles a todos: bueno amigos, fracasamos. Es difícil saber qué decir en ese tipo de situaciones, o siquiera convencerse de que quizá haya algo que realmente valga la pena escuchar. Hay algunos que están dispuestos a romper aquel sacro enmudecimiento, lástima que solo sea con alguna broma -generalmente cargada de velada ternura-, un salto ciego y desesperado invocando a lo mundano, incapaces de aceptar la severidad del ocaso. Para ser sincero he aprendido a valorar ese impulso, y admito que incluso a veces lo necesito; nunca he pensado que se haga con mala intención, en lo absoluto, hasta me parece bien para funerales normales, donde es el azar y el absurdo mismo quienes condenan al difunto, un asunto que de por sí ya tiene un ligero humor oscuro -sin contar los infortunios desgraciadamente divertidos en casi cualquiera de aquellos funerales: un comentario inoportuno, una mosca gorda, o ceniza humana limpiada del zapato con servilleta húmeda-. Reír para no llorar. Pero cuando es el mismo muerto quien ha decidido su destino, las palabras se vuelven inconexas, inconcebiblemente superficiales, y pareciera que ningún comentario es apropiado para interrumpir el extendido dolor del fallecido, o a la vergüenza y la culpa autoimpuesta por sus seres queridos.

¿Cómo poder siquiera referirse al abdicar de un hermano, de un hijo, al sin sentido enfermizo de la autodestrucción, sin sentirse impotente y estúpido? La culpa se reparte, quiérase o no, entre los vivos. No hay palabras, ni miradas siquiera, solo café, y cigarros. Tragar y soltar, es una especie de llanto disimulado, entrecortado por el recuerdo que se revela en esos ojos extraviados, que aun miran, sin poderlo aceptar del todo, la forma humana de quien ya se ha ido para siempre.

Mi tía apareció de repente caminando desde la sombra, con un pucho clavado entre los labios, y sosteniendo una copa de vino que a cada paso salpicaba unas cuantas gotas. Se había mantenido deambulando entre un pasillo interior y el living por casi una hora, advertida su presencia solo por los lloriqueos que se escapaban de la cueva profunda en que se había convertido la casa enlutada. Con el maquillaje corriéndole en líneas negras por las mejillas como pintura de guerra, se movió lentamente entre algunos de los convocados, convertida en una santa espectral, envuelta en unos paños negros que, a pesar de lo teatral que resultara, podría haber estado ocupando en un día cualquiera.

-Mis niños… -nos dijo cariñosamente, agarrándose el corazón en el acto -tan locos mis cabros, siempre. Y Efraín…bueno, al menos, ahora está donde él quería, libre de todo esto. Puede descansar por fin.

Sus palabras fueron respondidas con movimientos de cabezas y sonidos vagos, afirmando que sí y que no, todo al mismo tiempo. La luz de la cocina se encendió, en seguida una joven hippie apareció cargando una gran tetera. Algunos se acercaron y rellenaron sus tazas, las pequeñas cucharas revolviendo parecían un coro de campanillas tocadas en la lejanía.

– ¿Libre de qué? -le pregunté entonces, después de un largo silencio, y sin poder ocultar la franca desilusión ante sus palabras. Pude notar que algunas miradas se asomaron de entre el silencio y el vapor del agua hirviendo.

-Bueno, pues, de toda esta mierda… -dijo sin pensar, y esta me sonó como una respuesta instintiva, un reflejo involuntario ante el filo de un cuchillo. – ¡Ay! de esta vida, llena de tragedias. Al menos, ahora ya está descansando de todo esto. – reafirmó, bebiendo un buen sorbo.

Supongo que mi cara se descompuso, porque Luis, que bebía café en silencio junto a mí, me tironeó de la chaqueta haciéndome sentar (yo me había mantenido todo el tiempo de pie, fumando sin descanso), sin mirarme, con la vista clavada en el ocre terroso de las cerámicas, él se mantenía calmado, tirándose los bigotes. Apenas me hallé sentado este sonrió y apoyó su mano sobre mi hombro, me ofreció unos sorbos de café y al beberlos noté que estaba mezclado con wiski. Este volvió a sonreír.

Yo sabía que Luis entendía mi reproche ante aquella postura tan fácil de concebir. La aprobación irreflexiva del escape kamikaze ante las desventuras de la vida, la inhibición absoluta del dolor, solo con un segundo de sufrimiento. No es que quisiera negar la posibilidad de tal atajo, pero me preguntaba ¿Acaso no había nada más que se hubiera podido hacer? ¿Realmente era tan abrumadora su tragedia personal como para haber seguido por ese camino? No era ese el asunto, nunca lo es. Para esas preguntas no hay respuesta alguna, ni hay reflexión que sirva frente al qué pudo ser. Aun así, hay lecciones que sacar, y conformarse repitiendo una y otra vez que, alguna forma abstracta de libertad se ocultara detrás de aquel salto hacia el vacío, me parecía un insulto, o al menos una pereza. Pero también comprendía que, no contamos con las herramientas apropiadas para levantarnos ante el suicidio, cómo, si ni siquiera conocemos la muerte, solo sabemos que existe, que nos espera inevitablemente, pero evadimos mirarla, o pensar en ella, como un mito urbano que solo estamos dispuestos a aceptar cuando ya está de frente sobre nosotros.

He llegado a pensar que el suicidio se hereda a través de las generaciones, en la sangre, o en algún otro eléctrico rincón desconocido, por ahí entre los huesos y el alma. Hay estudios psiquiátricos que afirman la posibilidad de que, en ciertos genes específicos, puede alojarse un problema de conexión neurológica que repercuta en pensamientos de este tipo, sin embargo, la genética no es capaz de reducir algo tan complejo a unas cuantas muestras en una probeta. En mi familia el suicidio ha sido -por no decir una tradición- una salida usualmente frecuentada: el tío R colgándose desnudo en el lavadero, el bisabuelo V saltando de un risco, totalmente ebrio, o el joven tío T, encerrado de pies y manos en el manicomio de Playa Ancha. Creo que, a todos mis parientes, conocidos o no, nos parece haberlo sentido en su momento, como un llamado lejano, un murmullo lunático que se atesora en secreto. Es posible que aquel deseo pueda, de alguna forma, traspasarse hacia los hijos de modo inmaterial, una especie de costra espiritual que nunca sanó del todo, y se revela de vez en cuando, igual que se hereda un gesto o una mirada particular. Quizá, el eco eterno de algún ancestro africano que aún no para de llorar, arrodillado frente al Dios de la guerra, mientras un cuchillo afilado le corta las venas…

Pero, en fin, no iba a discutir con mi tía ni con nadie por ello, no en medio de aquella tormenta de sombras. Es más fácil decirnos que, ante la constante incertidumbre de la existencia, o de cara al dolor más intenso de la noche, una salida trasera, un botón de eyección, no parece una opción tan alocada. No puedo negar que entiendo el sentido de aquella oferta.

Al cabo de un par de horas la mayoría de los convocados se había retirado, dejando su pésame en la puerta, despidiéndose con la mano y una torpe sonrisa enchuecada por la tristeza. Solo unos cinco de nosotros nos quedaríamos a alojar, con la intención de planear al día siguiente, el viaje al sur para asistir al funeral. La petaca de wiski pronto apareció en la mesa, también una pipa resinosa y sucias anécdotas de Efraín haciendo barbaridades, la mayoría en situaciones incomprensibles. Ahora en un círculo de mayor confianza, la conversación se alargó hasta altas horas, a medida que el trago soltaba la lengua y los corazones. En algún punto se había incorporado la música desde un celular, con un volumen bajo se mantenía como el telón de fondo en el que se estrellaban nuestras mentes agobiadas, carcomidas ya por el humor negro y la absoluta desilusión.

De un momento a otro, el tema que sonaba se me clavó en el pecho, sin advertencia alguna. Un dolor terrible me inundó desde la espalda, deformándome el rostro igual que arcilla entre los dedos, empapadas las mejillas, calientes por las lágrimas. Disculpándome, e intentando no parecer demolido por el alcohol y la pena, subí, acompañado por Luis, a la habitación de mi primo, donde este ya había dejado un colchón para mí bajo una pila de frazadas. Recostado boca abajo, con la cara incrustada en un viejo cojín, pude desahogar los últimos resoplidos intermitentes, exhalados con fuerza y los ojos cerrados. Era todo, luego quedé suspendido entre el sueño y la memoria, paseándome por escenarios que por razones obvias nunca se repetirían: la elocuente descripción por teléfono de un gato muerto, tardes de reír y fumar hasta el desmayo, todo, hundiéndose en el océano de la nada; pensé en la muerte, en su presencia imperturbable, majestuosamente desoladora.

Escuché murmullos en la habitación, Luis y mi primo conversaban bien despacio, pensándome dormido, y adiviné que el resto probablemente había partido también a acostarse. Quizá cuánto había estado allí, echado boca abajo contra el colchón. Me incorporé, aligerado en parte de la carga, pero asediado ahora por un cansancio mortal. El acto de llorar constituye un duro gasto de energía, cuando se realiza correctamente; a esas alturas, yo ya estaba exhausto.

-Rubén, mira ven. -dijo Luis girando sobre su hombro sin aires de misterio, a pesar de que él y mi primo, con sospechosa malicia, yacían encorvados sobre una pequeña mesita a los pies de la cama de este. Me acerqué sin ganas, revisándome los bolsillos en busca de cigarros. Alumbrados con una pequeña lampara de velador, y haciendo uso del carnet de alguno de ellos, estiraban delgadas líneas en un pequeño espejo en el cual se reflejaban sus rostros, ahora cruzados notoriamente por la desgracia y un perturbador destello de excitación.

La escena, particularmente decadente, me pareció la encarnación más gráfica de la tragedia que nos atravesaba a los tres como una gran lanza. Una clara representación de todo lo que nos mantenía en la cuerda floja en que resultaran nuestras vidas: la confusión mediocre respecto a un cotidiano incierto, y la búsqueda dolorosa de placer instantáneo, a cualquier costo. Una sensación de repugnancia me invadió por asalto y por un segundo solo pude pensar en Efraín, ahorcado del cuello en plena asfixia, con la cara hinchada de sangre y los ojos muy abiertos. Pero no podía enojarme, no allí, no con ellos. Rechacé la invitación y volví a echarme sobre el colchón, esta vez cubierto por un par de frazadas, dispuesto a dormirme. Así fue.

De pronto me encontré en un lugar muy diferente. No fue nada fácil concientizar aquel extraño espacio, articular los dedos, parpadear ¿Dónde mierda estoy? El velo se disipaba lentamente. Primero escuché ruidos: vidrios, risas, copas chocando, conversaciones amenas. Miré a mi alrededor y noté que estaba en algún bar de la clase alta, todo bien fino como nunca lo había visto, un ambiente totalmente ajeno para mí. Sentado en un piso de confortable cuero negro, de frente a la barra; vestía un traje largo y oscuro, y sujetaba en mi mano un vaso de algún trago dorado, seguramente wiski; un par de enormes hielos crujían en el fondo, después de mirarlos un momento, me giré a inspeccionar el lugar. Era un local muy amplio, cerrado y templado, cubiertas sus orillas con enormes cortinas color mostaza con encajes, y tras ellas se podía sentir la presencia del cristal, un ventanal enorme que -podía intuirse- se teñía con los reflejos de la alguna ciudad desconocida. Estaba lleno de mesas rodeadas de personas conversando con ligereza; observando atentamente, me pareció que todos se veían felices y eso era suficiente para transmitir el buen ánimo; todos disfrutando un aperitivo, tomando un trago y riendo con ganas. Ya me estaba contagiando de aquella distensión, cuando, entre medio del bullicio, sentado solo en una mesa de la orilla del bar, distingo a Efraín, mirándome, con un vaso en su mano, sonriendo genuinamente.

– ¡Efraín! -le grité, saltando de mi asiento, deslizándome por entre las sillas y entre la gente. Llegué hasta él y este ya se había puesto de pie para recibirme con sus gigantes brazos abiertos, lo abracé con toda la fuerza que me era posible. Intenté sin éxito explicar mi excitación, balbuceando interrogantes miles y palabras dolidas que brotaban inconexas. Un sueño, me dije, pero ¿y cómo? si él estaba aquí y yo podía sentirlo…es él, me dije, su esencia misma, resultaba tan evidente, tan incuestionable, como si de algún modo hubiera logrado escabullirse y penetrar aquel umbral metafísico que desde ayer nos separaba.

En otras circunstancias sólo me habría parecido una terrible incongruencia, solo una bizarra pesadilla, pero a pesar de esto no sentí temor ni dudas, todo resultaba evidentemente claro, coherente en su propia lógica. Efraín me miraba atentamente, estudiándome, sonriendo en todo momento bajo el pelo largo que le colgaba hasta el cuello sin marca; entonces habló con ternura, y diría que, hasta un poco de burla, sabiéndome incapaz de comprender: -Estoy bien, Rubén, ya no te preocupes. Estoy bien. -reafirmó pausadamente. Luego, apoyando su mano sobre mi hombro, me invitó a sentarme a la mesa. Eso fue todo.

Por Mateo Espinoza

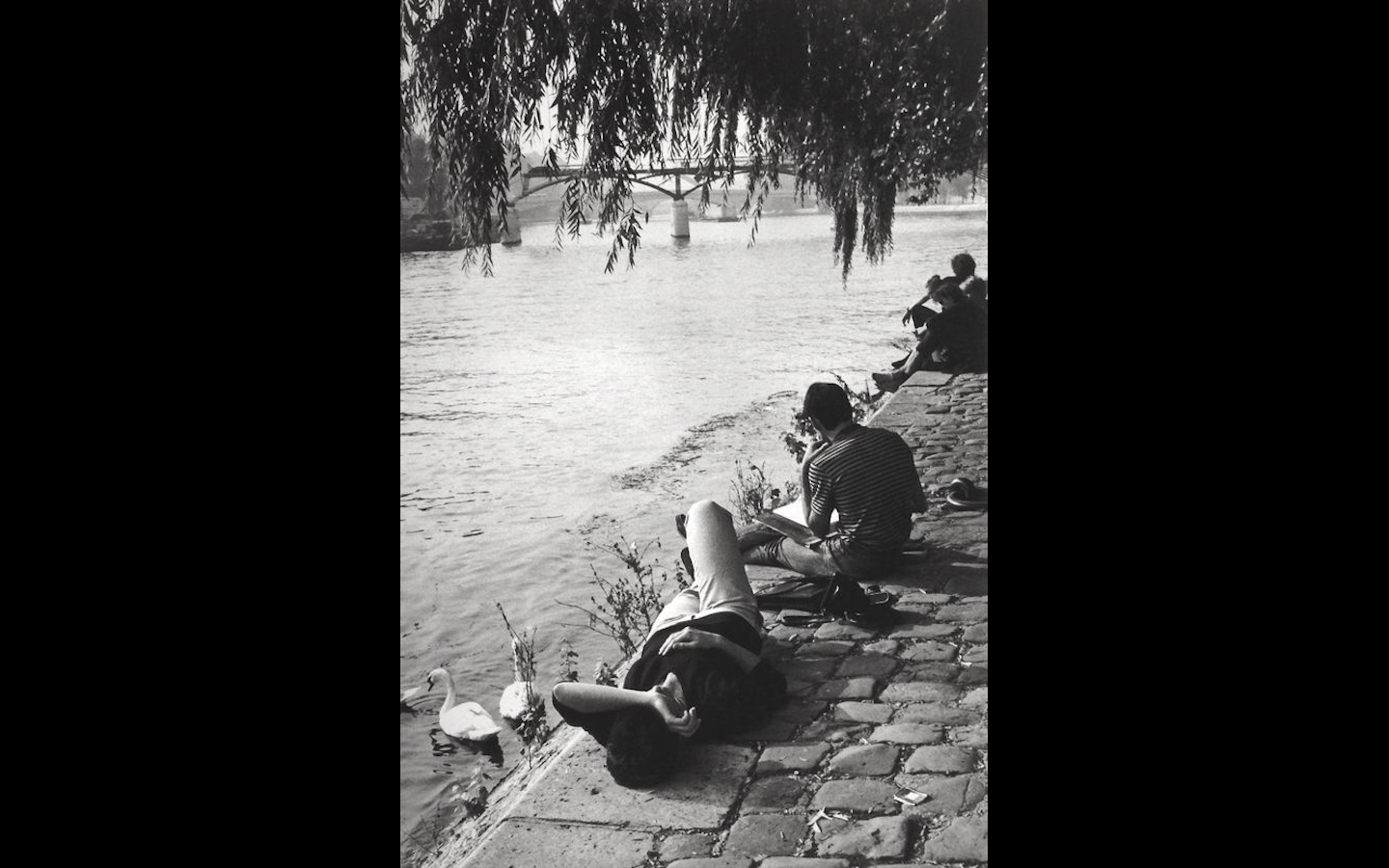

Foto por Janine Niepce, (Old Paris, 1983)