I.

Entre ambos hay un hilo de seda blanco con letras negras que no alcanzo a distinguir. Mientras más me concentro en el mensaje escrito en la seda, más nos hundimos. Justo antes de quedar completamente enterrado, abro los ojos.

El perro está inconsciente, pero aún respira. Tiene los paños que usé para tratar de contener la hemorragia pegados a la piel, oscuros de sangre. Acerco el plato con agua, pero fracaso en el intento de depositar el líquido dentro de su boca. El agua se desliza a través de su hocico y se desparrama, inevitablemente, en el suelo. Acaricio con suavidad su cabeza y me pongo de pie, como puedo. Me duele todo. Me arrastro hasta el baño. Apoyo justo a tiempo mi cabeza sobre la tasa. Un fluido oscuro y espeso brota de mi boca durante trece minutos. Exhausto, me derrumbo sobre las baldosas blancas.

Entonces lo veo. Un cuerpo en el mar. Una cabeza, los hombros, el torso. La mano derecha hundida. La izquierda flotando sobre la superficie oscura del agua. El rostro, idéntico a mi rostro, contraído. La boca cerrada, los ojos llorosos, centelleantes. Plateados sobre la luz de la luna plateada.

Cierro los ojos.

El ahogado tiene las cejas cubiertas de un polvo blanquecino que lo hace parecer viejo, como si la luz de la luna regara su piel con un brillo ácido, mientras su cuerpo, a la deriva, se deshace en un tanque inmenso. Sobre la superficie del agua el único incidente soy yo, es él. Ni una ola, ni un ánima. El silencio es un espiral que me envuelve. Me aleja, me acerca, me despedaza.

II.

Abrí los ojos.

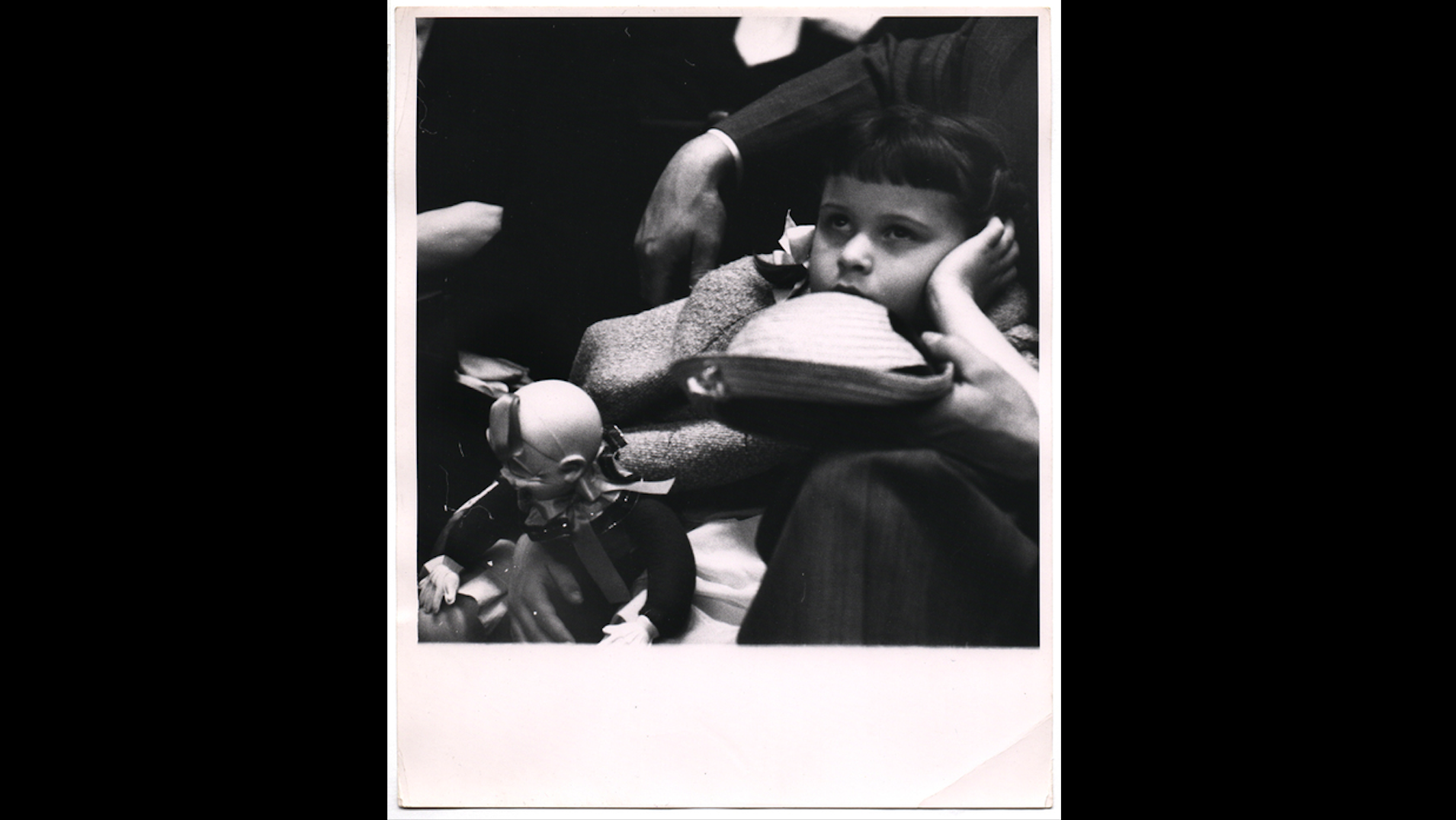

Cinco uñas se incrustaban en mi pecho. Una mata de pelo negro, con el cielo de fondo, se movía frenéticamente hacia adelante, hacia atrás, en círculos, subía, bajaba. Al centro de las mechas la boca entreabierta de una mujer, sus cachetes rojos, un hilo de baba cayendo sobre mi boca. Mis manos en sus caderas, protegidas por la tela de una minifalda a cuadritos. En mis tobillos mis pantalones como un saco de arena. Su respirar tibio en una de mis orejas. Un grito de placer sofocado. Todo el peso de su cuerpo sobre mi entrepierna. Después, un beso en la frente, la humedad del condón en mis muslos, el último vistazo de su culo blanco y una botella de vodka casi vacía sujeta por los mismos dedos que se incrustaban en mi pecho. El adiós. Yo me llevo esto.

Cerré, entonces, los ojos.

El cuerpo que flota, mi cuerpo, no está solo. A su lado un objeto pequeño. ¿Un animal? ¿Un pájaro? ¿Una sombra? La oscuridad del agua se intensifica en su quietud, y en el contraste la luna revela el misterio: lo que flota al lado de mi cuerpo es un pie, un pie humano. Pienso en mis pies, pero no los siento. Sí el rostro, mi rostro, que se desfigura en una expresión de dolor. Como sal resplandece el polvo blanco de la luna y deja de ser solo un pie y un cuerpo los que flotan en el agua. Manos, piernas, brazos. Un montón de extremidades, una ronda sobre el mar.

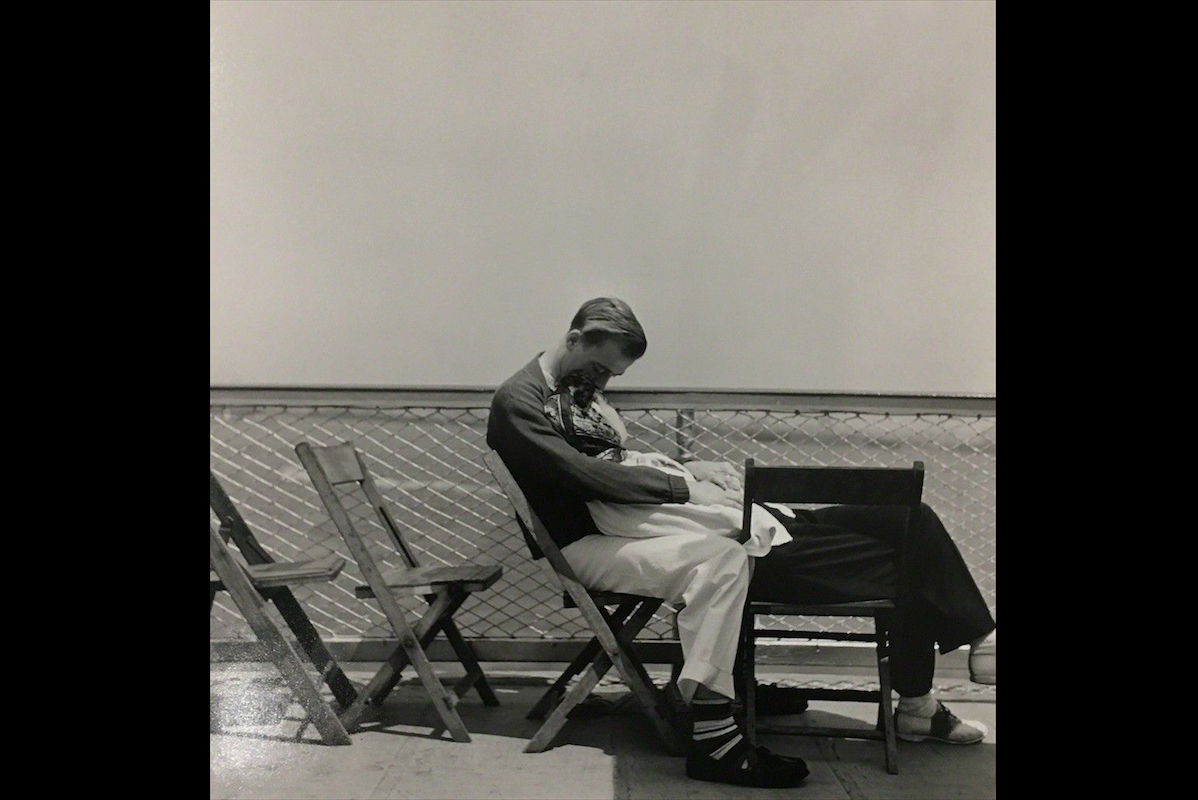

Cuando abrí los ojos tenía los pies fríos y húmedos. Y un mareo con la forma de mil estrellas brillantes. Al lado mío estaba el perro, mirándome fijo. Su hocico podrido se abría y su lengua hediondísima se deslizaba una y otra vez sobre mi cara. La cola, mojada, me golpeaba cada vez que iba, cada vez que volvía. Al incorporarme un dolor agudo se instalaba entre mis cejas. Mi tercer ojo como un taladro en el cerebro. Con angustia tanteaba mis bolsillos y confirmaba lo que ya temía, que la caja de cartón estaba vacía, llena de arena. El perro se sacudía y el rocío de gotas con el que me bañaba me producía un escalofrío. Lo miraba, a través de mi máscara de pena, y le preguntaba ¿por qué no tengo ganas de llorar? Él me miraba, indiferente, y se daba media vuelta, pero yo lo sujetaba con firmeza de la cola. Lo atraía hacia mí. Le decía no te vayas y me arrepentía al instante. Lo liberaba, lo espantaba, le rogaba que me dejase solo. Pero se quedaba. Y yo también quería quedarme. Ahí, sentados en la playa hasta que el sol iluminara y secara para siempre nuestros cuerpos, hasta que con su calor nos devolviera la vida. Pero no podía.

III.

Cierro los ojos. La cabeza del ahogado, mi cabeza, vara en la orilla, con los ojos abiertos. Me pongo de pie y me hundo, pierdo el equilibrio, siento que me desplomo. Solo el perro me contiene, me guía, me alienta.

Se me cierran los ojos y el pelo, mi pelo, se entierra de nuevo en la arena, como si quisiera echar raíces. Y la sangre, mi sangre, brota a borbotones por el cuello abierto de mi cabeza, como si quisiera alcanzar el cielo.

Cuando abro los ojos me encandila un mar de luces, amarillas y rojas, que inundan a toda velocidad la carretera.

Entonces parpadeo.

Sé, que del otro lado, más allá del ruido incesante de los motores contra el cemento, una promesa aguarda por mi cuerpo entumecido.

Cierro los ojos, quiero confiar, pero la cabeza, mi cabeza sin patas para arriba, me saca la lengua con una mueca, la máscara caída. Entonces corro, adelantando la tragedia, escapando de antemano del aullido.

A pesar de que escucho el estruendo, no abro los ojos. Es el pavor el que me abre los ojos. Es el color rojo el que me abre los ojos. Son los huesos quebrados los que me abren los ojos. Es el mareo el que me abre los ojos. Y es también el frío el que me abre los ojos.

Yo, por el contrario, los cierro, quiero cerrarlos, creo cerrarlos, pero aun así veo cuando se suelta el hilo de seda y mis pies caen, arrastrando tras de sí a todo mi cuerpo, que se desparrama sobre la arena enrojecida.

En la que nos hundimos.

Por Javier Villagrán