No se pudo evitar. Me arrastré por el piso a ciegas hasta la cama, y trepé como lo haría la luna si fuese perro. Y me quedé ahí, como un bebé, mientras la sangre volvía a recorrer mi cabeza como mil hormigas dentro de un hormiguero… (así se oye la sangre cuando vuelve). Después no dormí más, nunca más. Las horas (esas) se hicieron eternas. El dolor en la cabeza comenzaba a elevarse dejando una montaña, o dos, sobresaliente a las líneas del cráneo, como los Andes. Me dolía todo. El codo, la rodilla (¿me desmayé? ¿Cuándo me golpeé el codo?), el pecho, la espalda, los ojos. Por un momento fui consciente y decidí recuperarme. Dejarme ahí, permitiendo que el cuerpo haga lo suyo, que me cure, que me salve. Pero tomar una decisión medio muerto no es tan fácil, ni tan gratis. El frío de la soledad y los fantasmas sin rostro me insistieron y no me pude dejar llevar, simplemente comencé a tensionar el dolor del pecho. Dicen que cuando algo está mal con el corazón se siente como la pata de un elefante. Yo no sentía un elefante, sentía el peso de una nutria hecha un bollito durmiendo sobre el corazón, una ternura que me estaba quitando la vida.

Y para olvidarme de ella, de la nutria, me dí la vuelta. Pero era inútil porque cuando se calmaba el pecho, una espada fría clavada en la columna me llenaba de estalactitas, expandiéndose con cada respiración. Ya no sabía qué hacer para estar bien, para abrazar a mi ex, a mi perra, a mi abuela muerta, a mi madre (por qué no). El hielo había llegado hasta mis pies, paralizándolos. Me levanté y me serví en un vaso una de esas pastillas efervescentes que andá a saber qué son pero que te da la ilusión de mejoría instantánea. Y entonces, mágicamente, dormí tres horas, tres horas de sueños que no recuerdo.

Me desperté mejor aunque aún abombada por la caída. Nada era igual como hacía tres días. Salí a buscar a Negroni, un gato que vive a orillas del mar. Días atrás había llovido mucho y estaba preocupada. Cuando llegué no podía mirarlo, me refiero al mar. Parecía un mensaje del Atlántico que venía de otro tiempo a decirme algo. En la isla, los días de sol y sin viento no tienen ese mar. Ese era un mar que no se correspondía con la isla. Y Negroni no vino a mi encuentro o yo me fui muy rápido porque la nutria en el pecho se movía y no podía respirar.

Es el cuarto día desde que me perdí, el agua sale a gotas de un cuerpo que no entiendo del todo. Me sale por los ojos y va saltando sobre la ropa y las cosas. No estoy llorando, es el Atlántico que insiste con algo que no puedo descifrar pero que está ahí e intento contener pegándome parches de calor en el agujero que dejó la espada y comiendo proteínas porque quizás sea eso… Como si algo de todo eso tuviera que ver, como si la oscuridad no estuvieran ahí al acecho a pesar de los almendros.

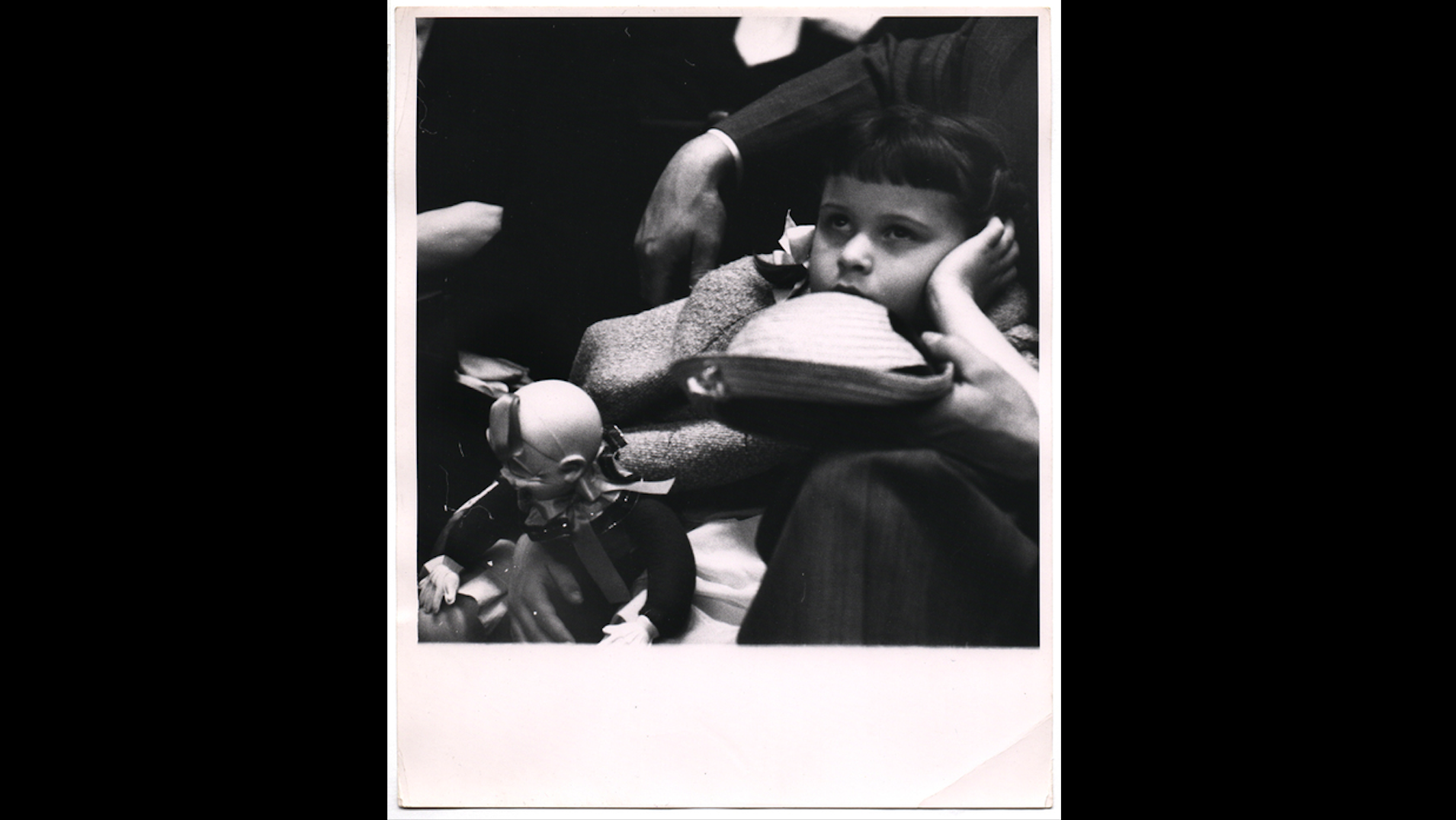

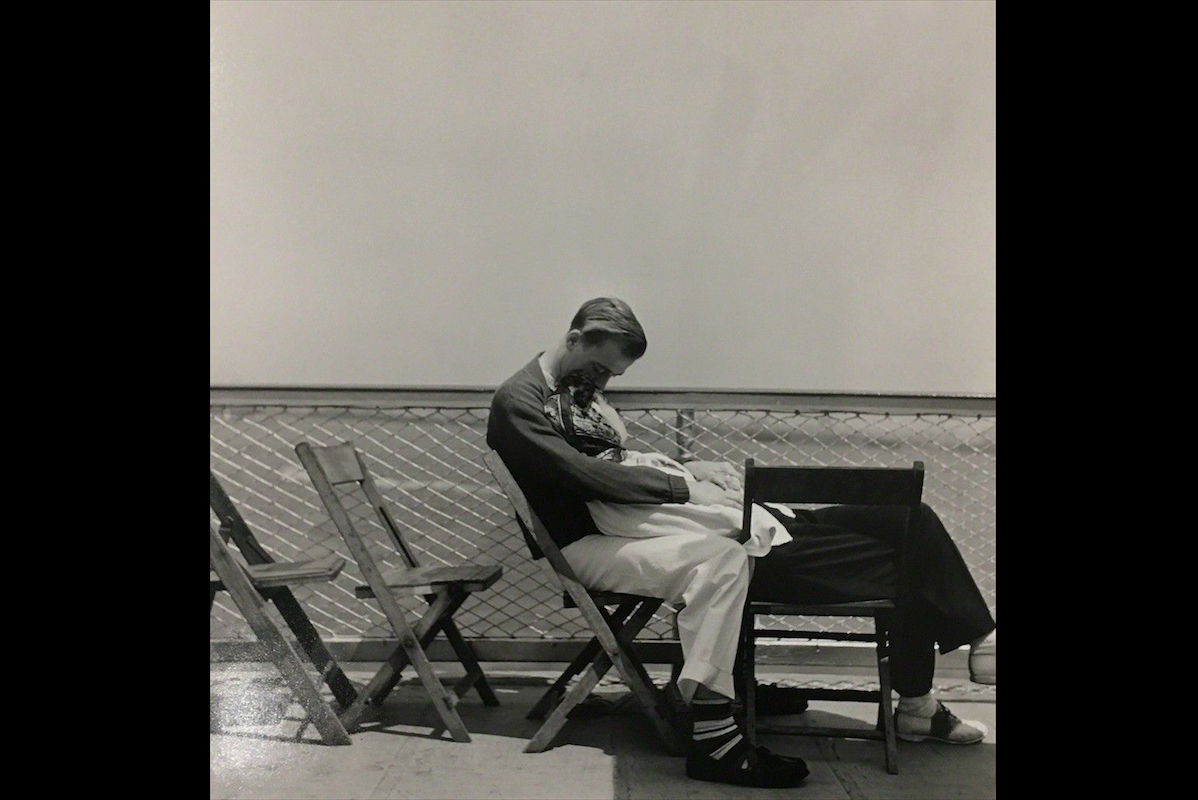

Lo único que queda es el privilegio de atender las pulsiones de supervivencia. Algo me pasa con el gesto de llevarse las manos al cuerpo, con el tesoro de las palmas que ingresa al pecho atravesando la piel. El calor riguroso que evita que el corazón no se salga y vaya cayéndose por ahí, cuando lo experimentado es grande, más grande que lo conocido, y no sabemos cómo contenerlo. Espero a que en ese acto instintivo de sostenerse el pecho se apacigüe el mundo; que se apacigüe el mundo conocido, porque el otro, el que acaba de inventarse con la explosión de mil cristales, de bombas, del cuerpo desparramado por el suelo después del golpe seco de la cabeza, aún no puede someterse al cuidado.

Antes de que vuelvan las hormigas, recordé que para la primera de las piezas la profesora nos enseñaba a hacer moldes en yeso para los negativos de nuestras cerámicas en arcilla. Yo trabajé sobre la mujer del quinqué de la obra Guernica de Picasso. La mujer del quinqué resultó ser un cuerpo asomado a través de una ventana; el brazo rígido sostiene una lámpara, iluminando la atrocidad que dejó el bombardeo. Es un rostro de asombro y estupor, de mirada triste y sin dirección concreta. Es, también, un par de tetas. Un par de tetas que salen por la ventana para habitar el horror del mundo. La mano que no está sosteniendo la lámpara, se posa sobre el pecho, entre las tetas, sosteniendo la integridad desnuda de alguien que ilumina, sea lo que sea que esto signifique, en un escenario desolador. Es la única figura de la obra que, a simple vista, sufre una herida emocional y desgarradoramente impotente.

Son pocas las personas que se permiten ser vistas acariciándose el pecho en un gesto desesperado de supervivencia, de pasión, o de cualquier emoción que rebalse. El tesoro de intimidad que llevamos en las palmas posadas sobre el cuerpo es la seguridad de sabernos vulnerables (que no es poca cosa) y, por más contradictorio que suene, de sabernos con el poder de preservarnos, a pesar de todo, a pesar de todos.

La vez que hice un cuenco con las manos, lo llevé al pecho y lloré. Lloré por horas, hasta que sentí sonreír la voz de Nina Simone y todas esas lágrimas se volvieron, de un segundo a otro, sensación de bienestar inexplicable, un cuenco regando serotonina. “What a fool am I” (dice Billie) por creerlo duradero. El viento pasa como los días, y mueve los sauces y los pinos oyendo mi promesa de nunca olvidar a la mujer de la lámpara con su mirada perdida y su mano en el pecho salvándose el alma. Decreto aquí que no la olvidaré (aunque de olvido pretenda construirse el futuro). No olvidaré sus tetas ofrecidas a un mundo destruido a través de la ventana. A ella ni a cómo suena la sonrisa de Nina o la esperanza de Billie, de esa promesa depende mi vida.

Al rato, en el mar, la mano apoyada sobre la piedra adopta su relieve, como la arcilla cuando sale del molde en negativo. Pienso que podría no haber sido yo quien moldeó el Guernica y, en todo caso, fue mi amigo el que recreó la obra. Cuánto de todo será una extrapolación de la experiencia y cuánto no. Pasaron ocho días desde que me perdí, pero ya me siento mejor y abandoné a las hormigas recorriendo los túneles en mi cabeza. Cuando logre levantarme de esta cama, Negroni vendrá a buscarme; las manos que prefiere son más rojas, con otros gestos para el cuidado.

Por Carla Duimovich