La primera que me habló del Ángel Guardián fue mi mamá. No decía guardián sino de la guarda. Era una oración que me recitaba cuando era chica, muy chica. Mamá decía: ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola, ni de noche ni de día. No sé si ésta es la original cristiana, pero en mi vida ha sido la versión que importaba, una que no tenía vínculo directo con la religión sino con otra cosa. La soledad siempre ha sido un asunto en mi familia, una familia pequeña que adjuntaba al ángel guardián como parte del staff. Para madre fue siempre importante su protección, sobre todo para sí misma, debido a que vivió la soledad de un modo pesante y para nada simpático. Para mí, el ángel de la guarda era un momento con mi mamá, algo que decía para reconfortarme y, sobre todo, reconfortarse. En su momento no fue una presencia importante pero con el tiempo este ángel representaba algo más profundo y cercano, dado que tras la muerte de mi abuela (la mamá de mi mamá) el ángel guardián tuvo un rostro: el de ella. Mi abuela devino en ángel guardián y santo de devoción para cualquier cosa que debiera suceder en la posteridad y, desde entonces, todo tipo de altares y velas fueron prendidas en su nombre. La fragancia de la vainilla junto la foto de mi abuela aún hoy es símbolo en la casa materna. Una fotografía que fue elegida por mí entre las pocas que había, quizás sea la única en la que aparece sonriendo. Seguramente ha sido en algún verano marplatense entre 1995 y 1998. La tomó mi tía del corazón, en un viaje que hizo a nuestra casa cuando yo aún era una bambina. La presencia de la sonrisa se debe justamente a eso, a que era mi tía quién tomaba la foto y no otra persona y, para mí, ángel es esa sonrisa.

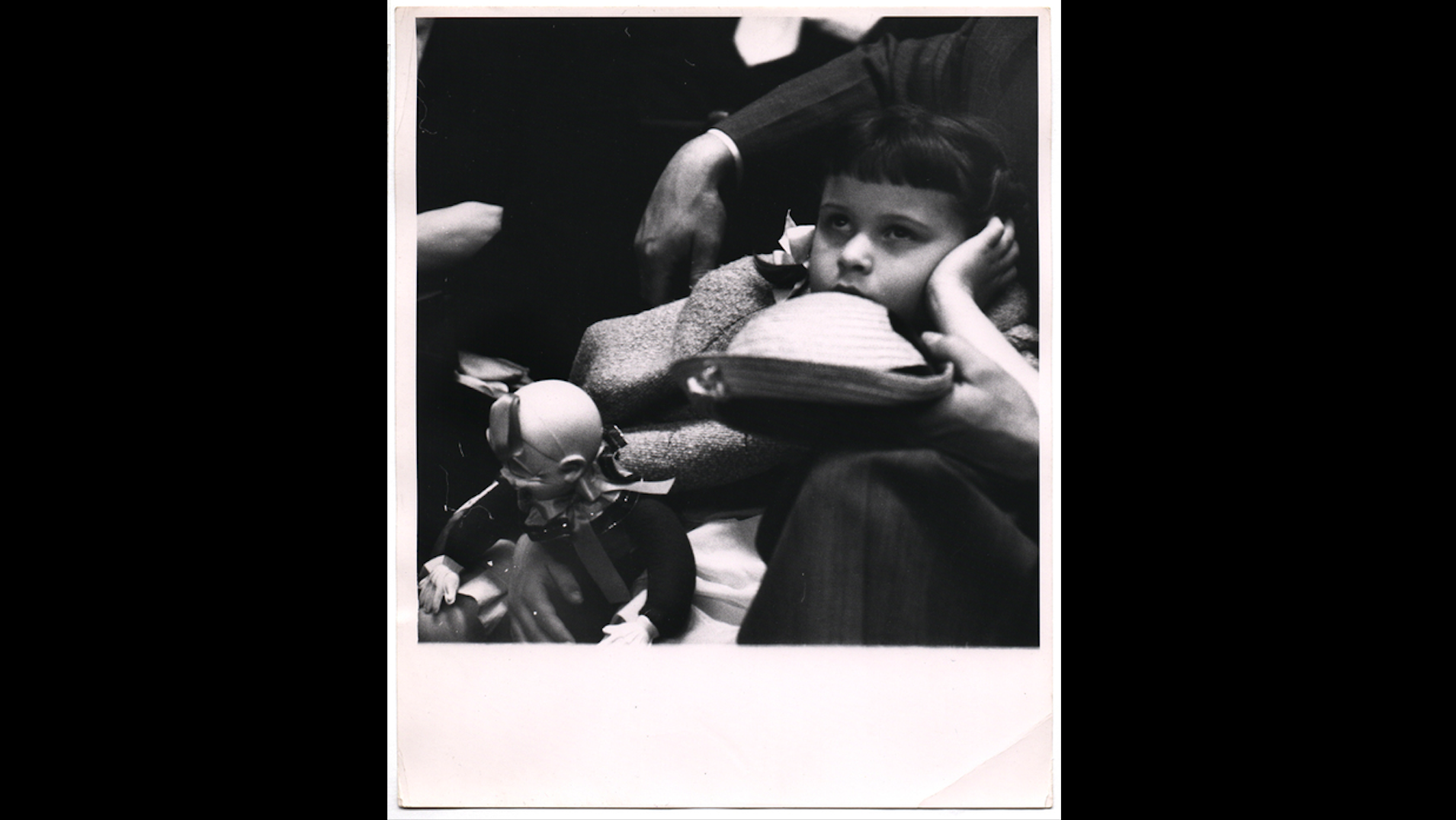

Lo cierto es que en momentos de soledad (que los he tenido, y muchos) aparecía la figura sin rostro del ángel guardián. A veces era mi abuela y a veces no. A veces era simplemente una sensación de alivio, el gesto de cerrar los ojos y disponerme a conciliar el sueño por más difícil que sea, pensar en dormirme, negociarlo con el ángel guardián. Yo no sé mucho de ángeles y menos de guardianes, pero éste era uno que efectivamente me hacía compañía, uno que mi madre me había puesto a disposición como diciendo: yo no puedo acompañarte en este camino pero acá tenés a tu ángel, él te entenderá como yo no sé hacerlo. Y, en efecto, me acompañó. A veces se encarnaba en la bolita de pelos que ronroneaba en mi regazo y, otras, en la mirada de mi perra cuando no necesitaba de palabras. Pero eso fue antes, antes de que mamá decidiera que para ella el ángel será siempre su madre y quién soy para negarle esa posibilidad. Sin embargo, para mí, el ángel se manifestaba a través de la sonrisa de mi abuela y no al revés.

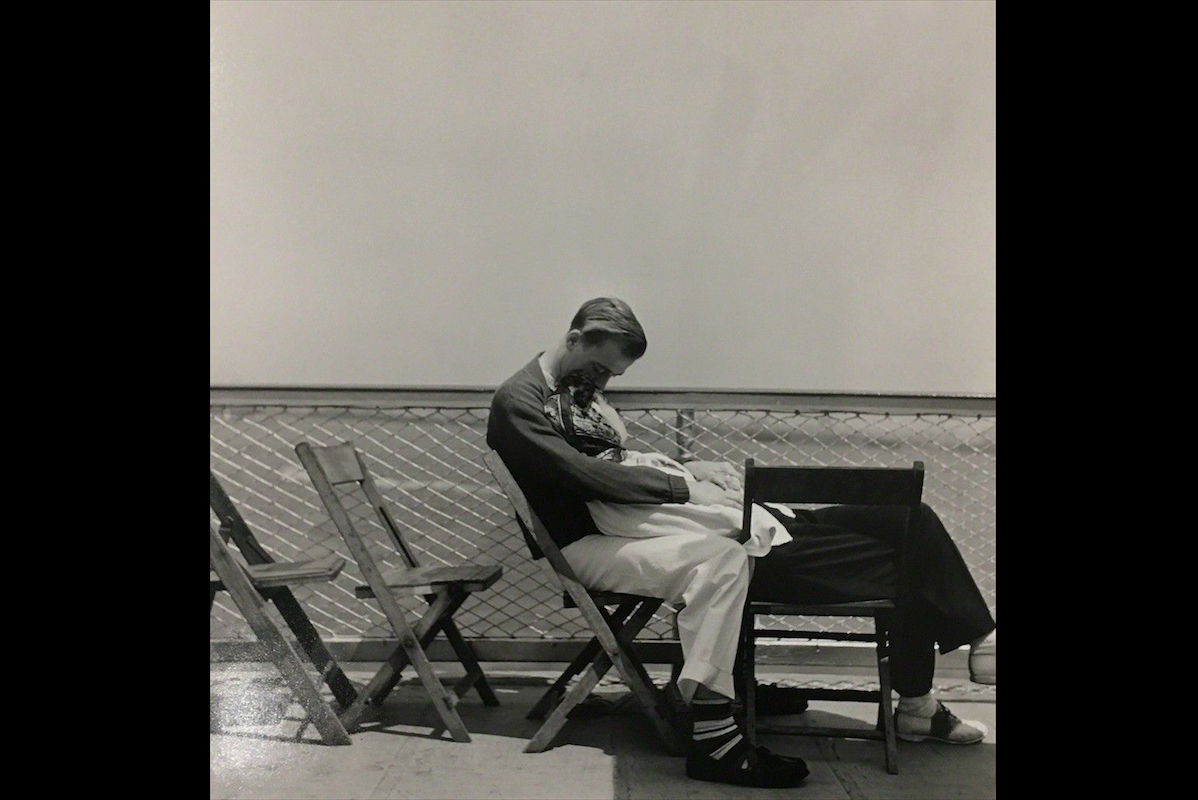

Cuando crecí y migré de ciudad (esta anécdota ya la he narrado pero por algún motivo regresa como una noria) conocí a Bruno. Un perro que merodeaba en las afueras de una de las villas cercanas a Berisso. La cosa es que Bruno no era un perro, era una pena que arrastraba su alma como podía, destruido por la sarna y el dolor de barriga. Un ser buenazo, que de haber recibido un ápice de amor habría sido un hermoso perro. En todo caso, Bruno no era Bruno. Le puse así cuando una señora que vendía churros en la esquina de la avenida donde lo conocí me preguntó cómo se llamaba. Y, como ya sabemos, es más difícil hacer la vista gorda una vez que sabemos el nombre de cualquier criatura. Fue así que ese esqueleto lleno de costras abiertas a la adversidad tuvo un nombre, quizás no el primero que había tenido en su vida pero seguro el definitivo. Y de alguna manera él también me nombró. Bueno, no él, porque era un perro. Pero la churrera me nombró a través de él. Me llamó ángel, como el ángel guardián. Y todos los días, cuando hacía mi vuelta para buscar a Bruno a través de las calles de tierra, bajo el sol o la lluvia, ella se paraba y me gritaba desde el medio de la avenida: ¡hola, Ángel! Y me ofrecía, de corazón, uno o dos churros para el camino. Yo me sentía bien siendo ángel. Ángel me representaba algo cálido y emocionante. Algo desprovisto de género y comparación, algo sin igual, como el ronroneo de mi gata, la mirada de mi perra o el regalo que me hizo mi mamá cuando me concedió a su disposición y, además, me adjudicaba una misión completamente válida para mí: cuidar de Bruno. Así fue que cuidé de él. No fue mucho el tiempo que necesitó para volver a ser un enorme cachorro con un pelaje hermoso y negro como la noche. Y, así de precioso era, que encontró una familia que lo adoptó y ya no me necesitó más. De modo que yo dejé inmediatamente de ser ángel, dejé de existir como tal y ya no viví más en la frontera con Berisso, ni volví a ver a la señora de la avenida.

Me volví a encontrar con ángel iniciada la pandemia. Me llegó por correo, en un paquete a nombre de Osito de apego (esta es otra historia). Se trataba de Orlando de Virginia Woolf en una edición de Sur con traducción de Jorge Luis Borges. No es que ángel era el libro, sino que estaba contenido en el libro. Podemos decir que ángel era Orlando, este ser que habitaba el tiempo, el espacio y el género como nadie nunca jamás lo habitó, una presencia favorita y sin rostro que aún hoy me deja con escalofríos al nombrarle: O R L A N D O. Un nombre que si lo hubiera escuchado en cualquier momento representando a cualquier persona definitivamente no me habría gustado. Pero entonces Orlando era ángel, mi ángel de la guarda, uno eterno (pero eterno de verdad), y que salvó a Virginia de la muerte hasta que se fue y ella se suicidó. Vaya a saber a cuánta gente ha acompañado. Durante la cuarentena cuidó de mí con devoción y afectuosidad, y no temí su partida porque sé de su regreso, con otros nombres y colores, a veces como vainilla y otras como jazmines durante el tramonto. Fue con Orlando que aprendí que puedo recurrir a él siempre que lo desee, sea cual sea el momento, puedo decir al viento: bolita de pelos, Orlando, brillo de los ojos y ahí está ángel.

En Sicilia, Osito de apego y yo fuimos invitados a la fiesta de un pueblo. Accedimos sin mucho conocimiento del destino. Se trató de la Festa dell ́Angelo Custode, un acontecimiento bello, en un piccolo pueblo marítimo. No sé verdaderamente qué cosas le gustan a ángel, pero ese día se festejó, se cantó y bailó; en otras palabras, se lo honró. Digamos que el pueblo estuvo de fiesta, y (sin casualidad) se celebró el mismísimo día de las abuelas y los abuelos. Esta vez, ángel fue una estrella rosa en el cielo de la isla y no tardó en regresar porque, días después, lo volví a ver en la soledad de una tarde de domingo mientras me dirigía a tomar el colectivo.

Caminaba bajo el calor de los últimos días de verano siciliano, a través de calles desérticas montadas sobre restos de civilizaciones griegas, hundida en el mapa que aparecía y desaparecía en el visor de mi celular. Cuando levanté la vista, distinguí en la distancia a una figura que se acercaba hacia mí. No le di mucha importancia hasta que estuvimos más cerca, puesto que las veredas sicilianas son muy angostas y hay que organizarse para pasar al mismo tiempo. No estaba segura si efectivamente era ángel, algo me lo indicaba en el vuelo del su vestido negro, en su manera de inclinarse pensativo mientras caminaba, en su pelo rubio echado hacia atrás. Puede que sea ángel. Bajé la mirada, aunque me inundó una sensación de incomprensión paralizante, ¿cómo iba a presentarse así, con ese cuerpo y ese nombre? Mirando hacia abajo ya podía ver sus pies y el vestido negro asomándose, así que era ahora o nunca, debo decirle cualquier cosa. Entenderán que no se trata de una presencia gratuita, es un indicador, hay lecciones que debo aprender, fábulas con moralejas y otras salsas que a veces no alcanzo a saciar. La cosa es que ahí estaba, Tilda se llamaba esta vez, Tilda Swinton. A veces se mezclaba Orlando con la presencia de Tilda y a veces Tilda se presentaba frente a la de Orlando, como si fueran lo mismo. Ustedes pensarán que esta confusión es obvia porque Tilda interpretó a Orlando en una película. Pero no, imposible, porque que Tilda había sido Orlando a principios de los 90 lo supe después y con esto confirmo que no he visto el film en cuestión. La cosa es que ahí estaba Tilda Orlando en un vestido de noche a las tres de la tarde de un domingo. De pronto, las veredas se alzaron y nos encontramos caminando dentro del antiguo Templo de Apolo. Levanto la vista y veo su pelo Bowie perfectamente engominado, eesto me confunde. Bowie no estaba, era sólo Tilda y Orlando y ángel y yo. Y nuestras miradas se cruzaron y yo quise decir algo, cualquier cosa, y no pude. Le hubiera dicho “Orlando, esperá ¿por qué estás tan apurado?”, pero no pude. Mis ojos se dilataron, el Templo de Apolo cayó en ruinas y Tilda hizo un gesto con la boca, como una sonrisa que no fue. Pero fue ángel quien se rió de mí incapacidad para pasar la prueba, no Tilda. Entonces no dije nada y Tilda y Orlando y ángel siguieron caminando detrás de mí, y era tanta la rabia que sentía que no me animé a darme la vuelta hasta segundos después, cuando ya no estaban. Habían girado en la esquina dejando un camino de polvo que brillaba con el sol. Y me quedé ahí, preguntándome si todo aquello había pasado o era producto de mi imaginación, si Orlando Tilda y si Apolo… Retomé mi camino. En la vereda siguiente un muchacho asomaba la cabeza a través de una ventana mirando hacia mi dirección, observaba la pantalla de su celular y luego, otra vez, hacia mi lado, y así varias veces. Pero no me miraba a mí, que venía atenta a su presencia, sino que perseguía al vestido negro de noche.

Quise decirle que era inútil que la busque, Tilda ya no estaba ahí, y contarle todo lo que había pasado, que por un tiempo fue ángel y Orlando con los cabellos de Bowie y que me pusieron a prueba en el Templo de Apolo y fallé. Pero no le dije nada, sólo susurré: ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola ni de noche ni de día, llamé a Osito de apego y me subí al colectivo.

Por Carla Duimovich