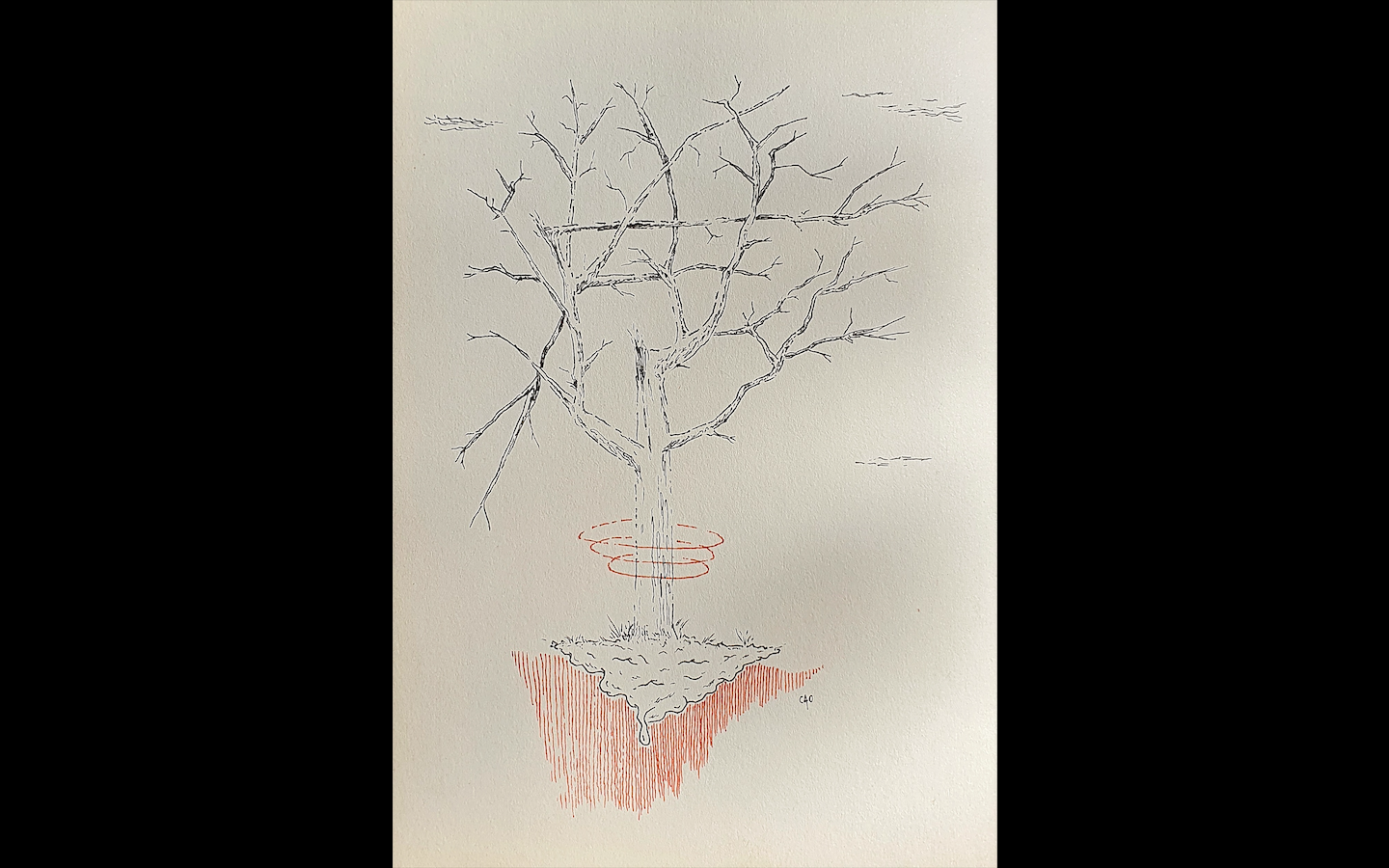

Tenía en su pecho un prominente agujero. Prácticamente lo atravesaba de un lado a otro. Su diámetro era de unos 10 centímetros y se hallaba, justamente, en medio de su esternón, paralelo a sus pectorales. Para cualquiera esto implicaría variados problemas; fortuitamente, su cuerpo se había adaptado a la “deformación” que crecía con los años, propiciando un ininterrumpido funcionamiento de su organismo. Solo debía tener precaución con ciertos alimentos: los cítricos, los altos en grasa y fermentados; estos le producían una terrible acidez estomacal y, en consecuencia, un ardor en los bordes de su ausencia. La vida social la disimulaba con la ropa: una polera, un chaleco, una jardinera, bastaban para ser uno más del montón. Sin embargo, nadie lo había visto completamente desnudo, al menos, desde que el orificio comenzó a hacerse más visible. Le había aparecido a finales de la enseñanza básica, junto con sus primeros orgasmos. Pero era realmente algo imperceptible. Solo una sensación que lo invadía cuando eyaculaba y quedaba tendido sobre la cama, deshecho, nostálgico, similar a los atardeceres de un día domingo.

Acostumbraba a hurguetearlo en la intimidad, acariciándolo con su dedo en un sinfín de círculos viciosos. Al principio lo odiaba, no quería tenerlo o, mejor dicho, quería tener algo allí donde nada había; lo rellenaba con todo tipo de cosas: greda, engrudo, barro, telas, plasticina; una vez, incluso, se puso un jirón de salame, pero se lo quitó de inmediato porque era algo repugnante; después de eso, estuvo todo un día refregándose con un cepillo de dientes para librarse del olor a embutido de cerdo ahumado. Al contárselo a su madre, ésta le propuso utilizar un trozo de madera. Le mandó a fabricar uno a su medida y así anduvo durante algún tiempo. Sin embargo, lo dejó de usar porque paulatinamente sentía los síntomas de pinocho en su organismo, y no quería convertirse en eso. Tras visitar a los escasos doctores que le ofrecía el pueblo en donde vivía y obtener la misma respuesta: “Es normal, mientras su cuerpo siga funcionando, es solo algo estético, incluso de la edad, se pasará con los años…”, no le quedó otra opción más que resignarse a la aceptación de un cuerpo inconcluso.

Como es de suponer, su adolescencia y, por ende, vida sexual, estuvieron profundamente enmarcadas por esta depresión en su zona pectoral. Su primera novia era mayor por dos años que él, y ya había experimentado lo suficiente como para guiarlo en los placeres del sexo. Al principio no tuvieron problemas. Siempre que lo hacían estaban a medio vestir. O ella con vestido y sostenes, o una blusa lo bastante elástica para desgarrar la imaginación de vez en cuando; o él con polera, siempre con polera de hecho, y el pantalón hasta los tobillos como un par de grilletes. La idea era estar preparados en caso de cualquier percance inesperado: la llegada de sus padres, o su hermano pequeño abriendo la puerta, o que un degenerado los estuviese grabando cuando lo hacían en el terreno baldío cercano a la casa de su novia. Todo dependía según el contexto y las circunstancias. El sexo a esa edad no era algo que se disfrutara plenamente, más bien se practicaba en su mayoría como un escape de la infancia, como una travesura de adultos. Sin embargo, el idilio no duraría mucho. Todo se fue al carajo cuando ella le quiso quitar la polera.

- Ya po, quítatela, si tengo la casa sola hasta mañana…

- Prefiero que no…

- ¿Por qué?

- Porque no.

- ¡Esto es ridículo! Yo estoy completamente desnuda ante ti, ¿acaso no me amas?

Esa misma tarde se acabó. Se quedaron con un orgasmo atascado y la consagración de la adolescencia en sus manos. Su ex se había encargado de que todos se enteraran de la extraña conducta que había tenido, y el rumor se disipó en todo el colegio y en todo el pueblo. Al contrario de lo que se esperaba, había ganado popularidad y no le iba mal, pero era como si la mayoría de las chicas quisieran estar con él, más que por otra cosa, para descubrir el misterio. Todas sus relaciones culminaban cuando intentaban, desesperadamente, desgarrarle su secreto. Optó por la abstinencia, a pesar de los diversos riesgos que susurraban en los pasillos de lo que sucedía cuando un hombre está falto de sexo; que un tío de un amigo murió de cáncer a la próstata, que a otro tío le salieron escamas en los testículos, que otro se había enamorado de un maniquí y por alguna razón había terminado en la cárcel… En fin, respiró hondo y se lo propuso, al menos, hasta encontrar a alguien que desconociera el chisme.

Fue así como los años pasaron y se graduó y por fin abandonaría aquel pueblo abrasador. Se había reservado el derecho de admisión, siendo, su mano izquierda, la única amante y mejor amiga. Tenía como objetivo estudiar alguna profesión que le ayudara a esclarecer y descubrir la cura para su extraño caso. Estaba entre medicina, biología o fisioterapia. Solo olvidaba un pequeño detalle, le iba pésimo en ciencias naturales, y su puntaje en la prueba de selección universitaria no reveló lo contrario. Estudió periodismo. No era algo que le apasionara, pero su puntaje era bueno, además su premisa era escapar de aquel pueblo, luego vería lo que haría. Pudo optar a la gratuidad y alguna que otra beca. Su madre le ayudaría monetariamente hasta que él encontrase trabajo. Se despidió de su mejor amigo, Manuel, un joven manco con el cual sentía un vínculo muy particular y partió. De cierta forma, sentía envidia de Manuel, ya que éste podía mostrar su carencia sin disimulo, en cambio él se veía obligado a esconderla.

La ciudad le impresionaba y tendía a estar pegado en la ventana de la micro observando el paisaje de las calles. Era como el bosque de su pueblo, pero lleno de edificios y cemento. Había conseguido un trabajo de garzón en una cafetería central los fines de semana, respondía positivamente a las clases de periodismo, más por instinto que por costumbre, y en las tardes se pasaba a la facultad de medicina e ingresaba como oyente a las asignaturas de Anatomía I, de Medicina y sociedad, de Biología celular y molecular, de Genética, de Bioética, y así un sinfín de icas e inas que no comprendía en absoluto. Mortificado por su negligencia intelectual, un día decidió dedicarse de lleno a lo que estaba estudiando, ser el mejor, hacer dinero, y pagar sus propios servicios médicos. “Con dinero puedo hacer lo que sea…”, pensaba mientras estudiaba para el examen final de Derecho a la comunicación y libertad de expresión.

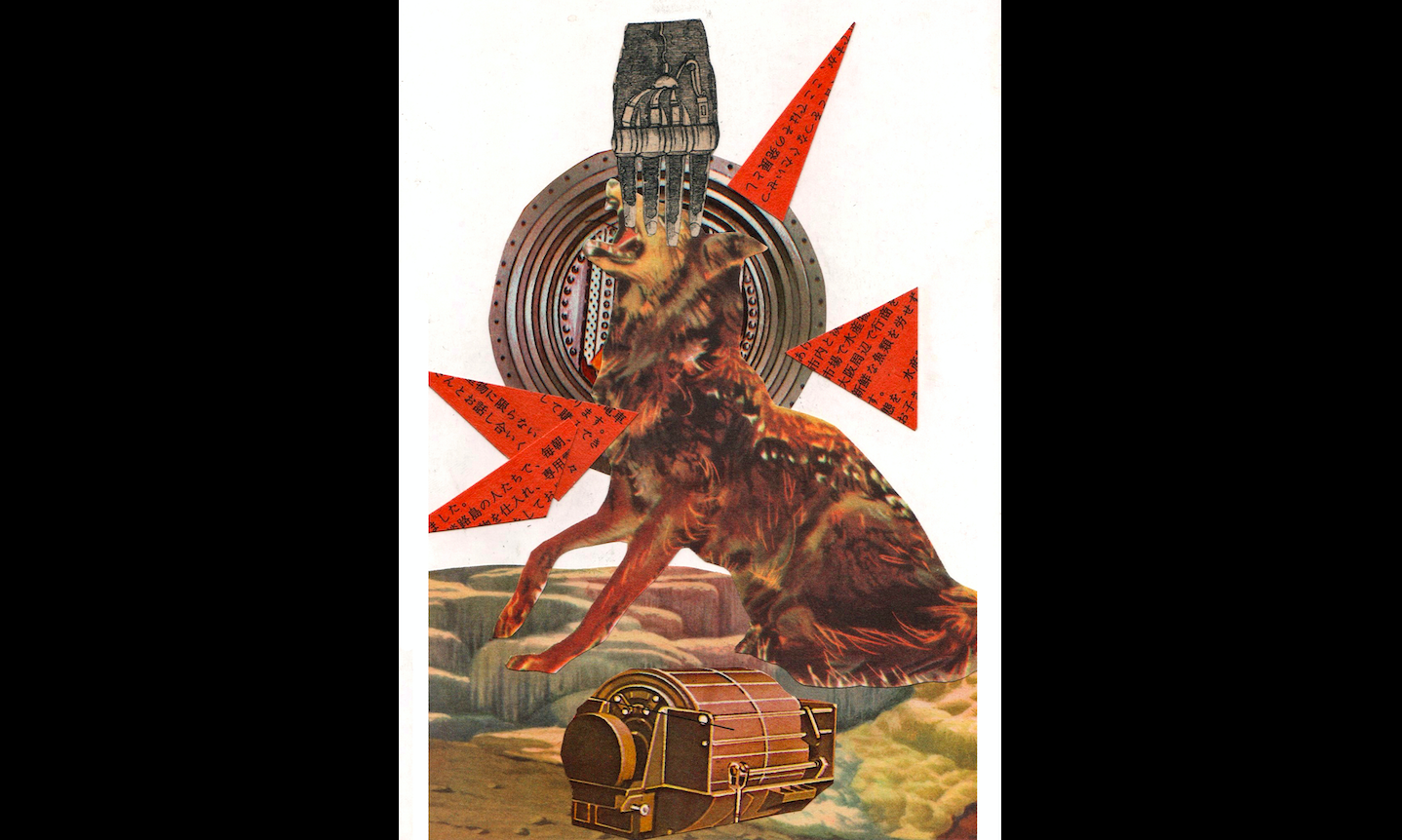

Al comienzo estaba bien, la convicción le bastaba y su esmero por develar el misterio que literalmente lo carcomía, le entregaba la voluntad suficiente. Se había eximido de todas las asignaturas hasta tercer año y así hubiese seguido al cuarto y al quinto de no ser por la inevitable pesadumbre que crecía en su pecho. Se miraba en el espejo del baño por las noches y le perturbaba lo grande que estaba; podía, incluso, cruzar su puño a través de él perfectamente. “A este ritmo voy a desvanecerme sin siquiera sacar una hora al médico…”, pensaba y se acurrucaba entre las sabanas de su cama y lloraba ahogadamente para no despertar a los demás compañeros de la pensión. Fue así como dejó de preocuparle el estudio y los exámenes junto con las relaciones públicas y su proyecto de periodismo digital, y se dedicó a vagar por las calles de aquella lúgubre ciudad que apenas conocía. Entonces, mientras caminaba al borde de la explanada y sentía esa carencia que lo caracterizaba, se encontró con un particular grupo. Eran cuatro: tres hombres y una mujer. Gente normal y corriente a simple vista y de una presencia casi inexistente, voluble; vestían ropas formales, pero sudadas de alcohol y manchadas de orina; habrán bordeado los 30 a 40 años. Se les acercó y de inmediato entablaron una comunicación bastante fluida.

- ¿Y qué hacen aquí? – Les preguntaba entrando un poco más en confianza.

- Nos gusta sentarnos, embriagarnos y detener el mundo mientras podamos…

La idea de “detener el mundo” le gustaba y pensó que él mismo había estado tratando de hacer eso durante todo este tiempo, pero lo único que había conseguido era acelerarlo aún más. Bebieron de la misma caja de vino y rieron y lloraron hasta el amanecer, tendidos en esa esquina iluminada por un poste que parpadeaba sistemáticamente. Esa noche, ese fragmento de la ciudad era el universo completo y, el cosmos, un ex-abogado, una vendedora de automóviles, un cartero y un ex-músico de Orquesta Sinfónica. Todos una manga de fracasados y resentidos. Sin contar al perro que estaba durmiendo a un lado del cosmos, como recostado sobre una galaxia alterna y escuchando desde un túnel de gusano las imposibilidades de la humanidad. El muchacho se sentía bastante cómodo entre ellos. No debía aparentar nada y sintió, incluso, que podía revelarles su secreto. Pero no lo hizo. Prefirió escuchar; y allí estaba, escuchando la historia del ex-abogado y de cómo lo había perdido todo por una mujer.

- Nunca cambies una cabeza por un culo, niño, no vale la pena… – Le decía mientras buscaba algún concho de vino al fondo de la caja.

Y se imaginaba la horrorosa inversión de un culo por una cabeza y se daba cuenta de que él ni si quiera se había dado la oportunidad de perderlo todo. Estos años le habían parecido una verdadera carrera, no se detenía en los detalles como una amistad o un amorío, como una sopa caliente recién servida por su madre cuando le iba a ver en invierno, o un chapuzón en el lago que desaparecía con los años; había dejado de disfrutar y de ser feliz y, con ello, de existir. Su propósito se remitía a un hecho futuro, a algo totalmente incierto e inexistente, y que no podía permitírselo fallar. Ahora estaba dando un paso y cruzando la línea. No sabía hacia dónde, pero era distinto. Y quizá, en eso distinto, la línea se borraría y, por lo tanto, no habría nada que cruzar. Durmió durante todo el día y la noche y al despertar se encontró con una terrible acidez producto del fermentado. Las cavidades de su abertura estaban irritadas y le ardían. Se untó unas telas húmedas y las dejó reposar. No recordaba qué día era, pero parecía ser sábado o domingo. Hubiese deseado sentir la brisa de la madrugada, pero en su habitación no había ventanas. Solo algunos eran los afortunados de poder arrendar una pieza con vista al mar. De todas formas, podía ir a la cocina, allí había una donde solía apoyarse y soñar. Sin embargo, no podía abandonar aquella posición de paciente hospitalizado debido a los vendajes. Entonces comenzó a permitírselo. Comenzó a soltar a ojos cerrados mientras sentía cómo la irritación se apaciguaba. Había adquirido la conducta meticulosa de alguien que teme ser visto tal como es. Y, por lo tanto, había dejado de ser él. Ahora la problemática era: ¿Quién era? Cuando una persona se rinde ante los vicios, esta persona se abandona a sí misma y pasa a ser un “otro”, alguien que es (existe) por y gracias a estos mismos. Y él no estaba muy lejano al caso. Entonces le volvía la pregunta, “¿Quién era él, en realidad? ¿Había sido ÉL todo este tiempo? ¿Y, si no era él, quién había sido entonces?” Y se miraba el agujero quitándose los vendajes y las cavidades ahora le parecían acantilados y su cara se llenaba de horror.

- ¿Había sido posible…?

Entre todas sus reflexiones recostado y mirando al techo, que era lo más parecido al mar que tenía, recordó a una compañera que le agradaba bastante; no se acordaba del nombre, pero algo en su mirada nostálgica le decía que podría ayudarle en esto de “perderlo todo”, y, quizá, hasta lograse “detener el mundo”. Decidió acercársele y conocerla, no importaba el riesgo que implicase. Entonces allí estaba, frente a ella. Pensó que sería más fácil, pero ni si quiera se había atrevido a pedirle un lápiz, y ya estaban en la segunda semana desde que se lo propuso. No sabía desde cuándo había amaestrado este miedo bobo en relacionarse con una mujer. No le tenía miedo a las entrevistas, o hablar en público. Sin embargo, esto lo mataba. Y se le devolvía como un vomito que sube por la tráquea el recuerdo de su primera novia intentando quitarle la camisa, desgarrándole su verdad, y luego el del resto de todas esas sonrisas finas y delineadas y de senos prematuros intentando lo mismo. Y ahora estaba caminando detrás de ella, a unos 2 o 3 metros de distancia, en pleno centro, y preguntándose qué haría él cuando ella intentase hacer lo mismo. La había seguido al término de clases y aún no se atrevía a hablarle. Cada vez se le hacía más dificultoso seguirla por la afluencia que incrementaba. Esquivaba a madres voluminosas con sus hijos de la mano, a ancianos que arrastraban sus pies esclavizados por el recuerdo, a mujeres guapas que solo apreciaba de reojo, a hombres que seguramente no tendrían un vacío en su pecho o, al menos, no visible, y así, amagando y dando vueltas sobre su eje sin perder a su objetivo. De pronto, la chica se mete a un callejón. El también lo hace, pero, al ingresar, ya no estaba.

- ¡¿Por qué me sigues?! – Dijo una voz confusa y envalentonada de entre las sombras.

- ¿Yo?… no… no. – Entonces la voz se dejó ver, era ella.

- Sí, me estas siguiendo desde que salimos de clases…

- No…

- Y no has dejado de mirarme durante los últimos días…

- Lo siento.

- ¿Qué es lo que quieres?

- No lo sé.

- ¿Entonces?

- No sabía cómo hablarte.

- Y decidiste seguirme.

- Sí… Lo siento.

- No está bien eso, las chicas se asustan cuando las siguen y no les hablan.

- Lo siento…

- Deja de disculparte, eso tampoco está bien… ¿Te gustaría tomar un café o algo?

Y fueron a tomarse un café sentados a la orilla de algún local de comida rápida. Era lo más accesible. Y mientras hablaban y bebían desde sus vasos de plumavit humeantes, recordó que no había ido sábado ni domingo a la cafetería, seguramente su jefe estaría enfadado y tendría que inventarse una muy buena excusa, si es que aún no lo despedían. Entonces, como de entre la neblina que se formaba de aquellos contenedores micro-temperados, el rostro de la muchacha se asomaba, al rescate. Era como si por fin encontrase a alguien con quien poder estar. Alguien con quien perderlo todo. Entonces caminaron juntos por la ciudad hasta el ocaso mientras bordeaban los litorales del puerto. Tirados en la arena, contemplaban el nacimiento de las primeras estrellas. Fue cuando comenzó a llorar, y su pecho parecía hundírsele, al tiempo que su cabeza y sus lágrimas trataban de ocultar aquel hundimiento.

- ¿Qué te pasa? – Le preguntó ella.

- Nada…

- ¿Cómo que nada? Estas allí, llorando…

- Es que… – Intentaba decírselo, pero sus miedos lo ahogaban en el llanto.

- ¿Es que qué?

- Es que tengo un vacío… aquí – Y se tocaba su pecho consentidamente.

- Todos tenemos un vacío. – Le dijo ella, resuelta.

- Pero yo tengo uno, literalmente tengo uno, aquí, en mi pecho.

- No te creo.

- De verdad… Lo tengo desde que iba al colegio, crece con los años, ahora es enorme…

El muchacho se quebró aún más. Ella lo abrazó, guió su cabeza hasta su pecho y sintió sus mejillas húmedas sobre su ropa y piel. Lo estaba haciendo, por fin lo estaba haciendo. Ella le acariciaba su pecho sobre la ropa, maternal. Entonces, liberado de las represas que le contenían, le cogió su mano blanca y pequeña y, dócil, la invitó a ingresar. Su estómago estaba cálido y su mano muy helada. Tuvo un leve estremecimiento. La llevó hasta donde se encontraba su vacío y sus blancos dedos parecieron sorprendidos. Se quedaron inmóviles por un instante y, luego, comenzaron a patinar como sobre una pista de hielo por sus bordes. Cada caricia era un alivio y se llevaba el dolor como la marea salada las historias. Estuvieron allí, recostados en la arena, ahora ella apoyada sobre él, desplegando un puente de extremo a extremo, cuando el frío se hizo insoportable y decidieron acabar la velada.

El retorno fue silencioso, no había nada más que decir, ni una flaqueza de: “¿Te volveré a ver?”, o de un: “Llámame”. Ella vivía en unos departamentos antiguos cercanos al centro y su habitación tenía vista al mar. Era una de las privilegiadas. Lo había invitado a pasar, pero él decidió que no. Al despedirse, ella lo observó desde su ventana y veía cómo se alejaba, haciéndose cada vez más diminuto e insignificante en el bosque de edificios y cemento. Sabía que no voltearía, y aun así esperó a que lo hiciera. Él por su parte quiso hacerlo, pero se resistió ante la idea de mirar atrás y que ella no estuviera. Al llegar a su pensión se recostó en la cama, agotado, nostálgico, como en aquellos atardeceres de día domingo. Encendió su celular y se percató de la infinidad de llamadas perdidas de su madre, junto al mensaje de su jefe dándole a conocer los motivos de su desafortunado despido. No tenía mucha importancia, conseguiría otro trabajo. Ahora debía llamar a su madre y ponerse al día con las clases. Terminaría la carrera, más por ella que por él. Fue hacia la cocina, puso la tetera y tostó unas hallullas duras. Mientras miraba por la ventana, indeciso, se tocó el pecho por encima de la ropa, así como para comprobar si el vacío había desparecido o mitigado; pero no, seguía allí, más presente que nunca y creciendo con un hambre voraz.

Aunque, esta vez, todo era mucho más confortable, bastante más confortable.

Por Ignacio Barrales