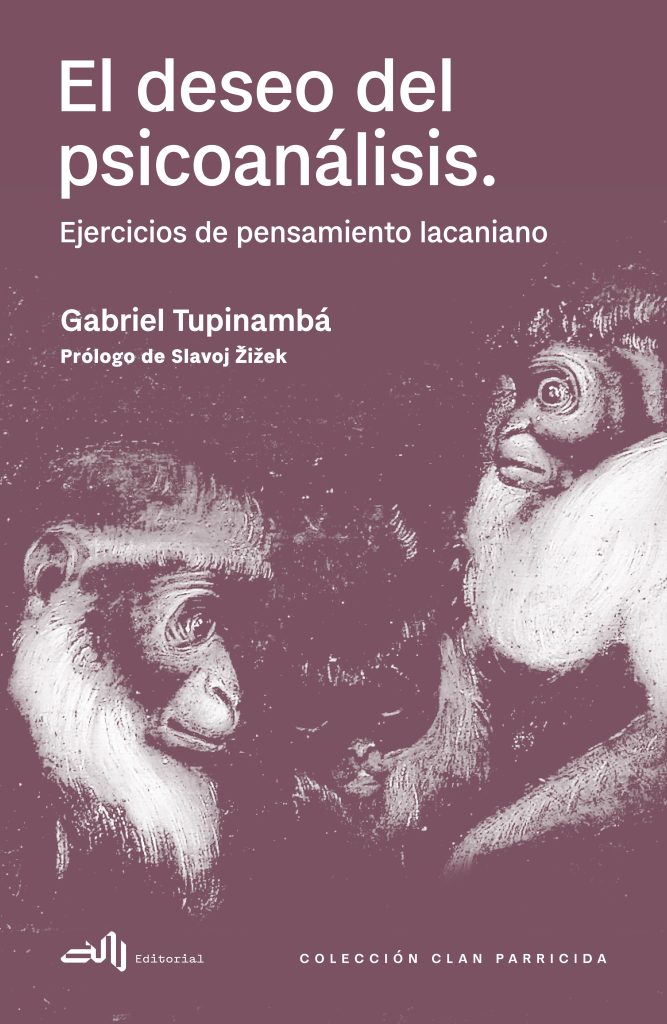

El deseo del psicoanálisis. Ejercicios de pensamiento lacaniano, libro recientemente publicado por Alma Negra Editorial, traducido por Diego Muñoz y Polly Reyes, se inscribe en un momento de crisis y proliferación de perspectivas que interpelan no sólo la ortodoxia psicoanalítica, sino ante todo sus remanentes esencialistas, sexistas, coloniales y heteropatriarcales, particularmente en el escenario latinoamericano. Su autor, Gabriel Tupinambá, psicoanalista brasileño interesado por problematizar los impasses que atraviesan la teoría, la práctica y la institucionalidad del psicoanálisis, nos propone una operación doble: por una parte, desmantelar los efectos de lo que denomina la “ideología lacaniana” y, por otra, situar al psicoanálisis en un horizonte de transformación y composibilidad con otros campos de saber que le permita hacerse cargo de su propia historicidad.

En efecto, el compromiso del autor evoca la necesidad en nuestro país de provocar debates informados que precisamente promuevan, como dice el subtítulo del libro “ejercicios de pensamiento”. Pensamiento como ejercicio que no está dado ni asegurado por la declamación irreflexiva de premisas sobre “lo que dijo Lacan”, ni tampoco por sentencias fijas y dogmáticas que obstaculizan la creación de ideas y conceptos situados socio-históricamente. De allí que resulte insuficiente escindir la clínica de la producción teórica en diálogo con otros campos, como si esta pudiera abstraerse de los entramados políticos y sensibles que la atraviesan. Esto nos sugiere el gesto lacaniano del autor: desafiar un psicoanálisis que ha devenido propiedad de unos, lo que el autor denomina “ideología lacaniana”, suscitando, en cambio, un pensamiento abierto como campo de (com)posibilidad que, atento a su devenir histórico, genera aperturas para su transformación.

El gesto de Tupinambá es radical en un sentido específico: no busca proponer una “nueva escuela”, ni defender acríticamente la herencia de Lacan, sino formular una hipótesis: la existencia de un deseo del psicoanálisis. Se trata de un deseo irreductible e impersonalista, es decir, a diferencia de otros desarrollos teóricos, no apunta a repensar el deseo del analista ni tampoco el deseo del analizante, sino que más bien remite al motor mismo que permite que el psicoanálisis se transforme y no quede fijado en la repetición de sus fórmulas. El deseo del psicoanálisis es, por tanto, una expresión equívoca respecto “a quien desea que exista el psicoanálisis”, contradiciendo un lacanismo que advierte sobre “el espejismo de establecer un terreno común entre paciente y clínico”. Sin embargo, agrega el autor: “el deseo del psicoanálisis se refiere, entonces, no a lo que analizantes y analistas tienen en común, o a algún ideal que los analistas deberían esforzarse por aplicar en su práctica, sino a lo que, en psicoanálisis, sigue siendo otro para el estado actual de su pensamiento. Este es un deseo que está atrapado en la interacción dialéctica entre lo que ya se conoce del objeto del psicoanálisis y lo que lo excede, un movimiento que no sólo articula la historicidad del pensamiento psicoanalítico, sino que también entrelaza, en un circuito complejo, los resultados de la práctica clínica, los límites actuales de la metapsicología y los mecanismos institucionales de reconocimiento entre analistas. Tal deseo, como cualquier deseo, sólo podrá atestiguarse a través de la existencia del objeto problemático alrededor del cual orbita”.

Cuando el autor escribe sobre lo que denomina el “psicoanálisis lacaniano”, más allá de las identificaciones imaginarias que puede suscitar el significante “lacaniano”, es en función de dar continuidad al gesto lacaniano, y profundamente político y pragmático¹, con el que Lacan se distancia de sus colegas contemporáneos. En efecto, Tupinambá presenta el pensamiento lacaniano como un procedimiento cuya potencia radica en el papel que juegan las transformaciones emergentes desde las experiencias e interpretaciones de los propios analizantes (entendiendo que todo analista deviene en tanto tal a partir de su propia experiencia como analizante), de modo que la singularidad de éstas se sitúan entre aquello que queda fuera de los límites de la práctica analítica y la irreductibilidad de muchas experiencias a los modelos o conceptualizaciones vigentes. Agrega el autor: “lo que llamamos deseo del psicoanálisis… Consiste más bien en el reconocimiento de que, cuando abordamos el psicoanálisis como una larga y paciente investigación experimental sobre lo que puede variar en la subjetividad humana…, somos incapaces de distinguir significativamente a analistas, analizantes o simpatizantes con la llamada ‘causa analítica’ como los agentes reales de este movimiento”.

En primera persona, el autor revela que, como efecto de su propio análisis, pero, ante todo, producto de su militancia política, logró desestabilizar su “fantasía de excepción” del psicoanálisis, esto es, la ilusión y trampa ideológica que constituye la idea de que el psicoanálisis no sólo puede explicarlo todo, sino que también es portador de una supuesta superioridad respecto de otros saberes. La enunciación de tal fantasía de excepcionalidad del psicoanálisis es quizás, una de las apuestas más políticas del libro, a saber, el reconocimiento de que no sólo necesitamos un “pensamiento del afuera”, como nos diría Foucault, sino que también, la apuesta ético-sensible de tomar como punto de partida las limitaciones, nudos críticos y alcances del psicoanálisis desde su interior. Y esto no solo atañe los aparatos conceptuales clásicos del psicoanálisis, sino también sus usos políticos o “posiciones tácticas” que lo últimos años han tomado reconocidas organizaciones lacanianas.

De tales posiciones tácticas, el autor problematiza dos: 1) la condena activa y campañas de desprestigio hacia algunos filósofos y pensadores políticos que han articulado la teoría de Lacan con el pensamiento marxista, 2) la repetición acrítica dentro del discurso lacaniano de nociones como “fascismo”, “democracia” y “libertad de expresión”, lo cual de acuerdo al autor, contribuyó, entre otras cosas, a desviar la atención y mantener un conveniente silencio respecto de pensar la economía política que concierne a todo proceso analítico, ante lo cual considero importante agregar la neutralización de debates dentro del psicoanálisis respecto de diversas formas de clasismo, racismo, heterosexismo y patologización. De acuerdo con Tupinambá, se trata de un “doble movimiento de alienación teórica y económica” que actúa recubriendo y neutralizando los impasses y problemas que nos plantea nuestro presente histórico y sus transformaciones subjetivas. Este problema, se torna aún más vigente si consideramos la intensificación e imposición de una atmósfera social paranoide y fascistoide, configurada por aliados y enemigos, buenos y malos, en el cual resurgen nuevos y viejos fantasmas (pienso por ejemplo en el fantasma del comunismo que circula, particularmente ahora, en nuestra particular sociedad chilena; pero también en el fantasma de la “ideología de género” que recorre el mundo como dice Judith Butler (2024) en su libro ¿quién teme al genero?).

La obra se despliega a través de 8 capítulos que proponen una serie de ejercicios de pensamiento que buscan descomponer, recomponer y experimentar con los elementos centrales del pensamiento lacaniano. Lo que está en juego en cada capítulo es la posibilidad de pensar el psicoanálisis más allá de sus apropiaciones ideológicas y de sus cristalizaciones institucionales, en un movimiento que asume la contingencia histórica de su práctica y la expone a la crítica. Pero el autor realiza no sólo una crítica a la “ideología lacaniana”, sino que también al mismo Lacan, deslizándose a través de los planteamientos e interpelaciones de figuras relevantes en la filosofía política, como por ejemplo Louis Althusser y Alain Badiou.

En el primer capítulo, titulado “Psicoanálisis y política después de 2017”, Tupinambá sitúa un acontecimiento: la explícita intervención institucional de la École de la Cause Freudienne en el escenario electoral francés de 2017, llamando a bloquear la candidatura de Marine Le Pen y a respaldar al candidato liberal Emmanuel Macron. Para Tupinambá, este episodio señala el cierre de un ciclo de dieciocho años de crisis y reacomodos en el campo lacaniano, ciclo que tiene hitos previos en 1963, 1981 y 1998. Más allá de la coyuntura, lo que aquí identifica el autor es la instalación de una relación equívoca entre psicoanálisis y política, marcada por un desplazamiento ideológico: el psicoanálisis representado por la escuela de Jacques-Alain Miller se presenta como garante de una única posición política legítima dentro del psicoanálisis, anulando la autonomía de la reflexión política en nombre de una supuesta “coherencia” con el discurso del analista. El capítulo concluye que este cierre no resuelve la tensión histórica entre psicoanálisis y política, sino que la repite en una forma degradada.

En el segundo capítulo, “La base de la ideología lacaniana”, el autor propone que la “ideología lacaniana” no se trata de una desviación externa, sino de un modo de funcionamiento inherente al campo, resultado de lo que él denomina una “generalización impropia” de la teoría del significante. Tupinambá muestra cómo, desde Jacques-Alain Miller, se expandió la idea de una “lógica del origen de la lógica” que, en nombre de la formalización, colocaba al psicoanálisis en posición de juez respecto de otros discursos. Esta operación, borra la especificidad experimental y artificial del dispositivo clínico y termina instalando una ontología que justifica el monopolio psicoanalítico sobre lo real. Tupinambá retoma la crítica temprana que hace Alain Badiou en Mark and Lack (1969), donde se advertía que esta deriva convertía al psicoanálisis en una metafísica del significante, incapaz de reconocer la autonomía de otras prácticas de pensamiento.

El tercer capítulo, “Historia de un impasse en el pensamiento lacaniano” reconstruye los momentos en que la institucionalidad lacaniana entró en crisis. Desde el denominado acontecimiento de “excomunión” de Lacan de la IPA en 1963 y la posterior fundación de la École Freudienne de Paris, hasta su disolución en 1980 y las rupturas de fines de los noventa, el autor localiza una serie de escisiones, reformulaciones y clausuras. Tupinambá insiste en que estas crisis no pueden ser leídas como meras contingencias personales o rivalidades teóricas, sino como síntomas del límite estructural del psicoanálisis lacaniano: la dificultad para pensar colectivamente sus propios impasses. Allí donde la política se reduce a un juego de identificaciones y traiciones, lo que queda invisibilizado es el modo en que las condiciones institucionales moldean la práctica clínica y la producción teórica. Como hace notar Tupinambá, este problema no sólo concierne a los analistas, sino también a analizantes, tal como expuso Althusser en su intervención en la última reunión de la EFP en 1980, donde interpela la dinámica ideológica que hizo desaparecer el problema psicoanalítico sobre cómo pensar juntos institucionalmente a analizantes y analistas.

En el capítulo 4, “La perspectiva genérica en psicoanálisis”, Tupinambá introduce la noción de “perspectiva genérica”, retomando a Alain Badiou y al filósofo marxista japonés Kojin Karatani. La propuesta del autor es que el psicoanálisis, al igual que la filosofía política, la matemática o cualquier otro campo de saber, constituye un procedimiento genérico: una práctica autónoma capaz de formular sus propios problemas y de producir sus propias novedades. La propuesta de una perspectiva genérica busca sustraer al psicoanálisis tanto del aislamiento autárquico como de la tentación de erigirse como el fundamento de otras disciplinas. Aquí Tupinambá desarrolla extensamente la noción de composibilidad a través de la teoría del cambio de paralaje² de Karatani: el psicoanálisis y otros campos de saber pueden coexistir sin necesidad de subordinarse mutuamente, siempre que se respete la autonomía de cada uno. Este punto resulta crucial, pues abre la posibilidad de articular clínica, teoría e institución, atendiendo al entramado entre singularidades subjetivas, relaciones sociales, compromisos políticos y devenir histórico en el cual el psicoanálisis se sitúa.

De modo que la búsqueda de un psicoanálisis genérico es para combatir generalizaciones que ya produjo la “ideología lacaniana”. Esta propuesta no busca borrar las contradicciones, sino que evita privilegiar que alguno de los componentes sobre determine a otro, por ejemplo que la clínica se sitúa por sobre el pensamiento crítico. Con esta propuesta sitúa al psicoanálisis en su potencia “transcrítica”, lo cual se necesita la creación de un tercer dominio mediador que cumpla ciertas condiciones: 1) presentar analistas y analizantes juntos sin que sea en una relación transferencial ni existencial, 2) esa consideración debe ser inmanente al espacio psicoanalítico, no una perspectiva abstracta o trascendental, 3) debe dar lugar a una nueva forma de abordar la cualidad antinómica del ICC, esto es, la dimensión institucional.

En el capítulo 5, “La economía política de la práctica clínica”, Tupinambá se dedica a la dimensión económica del análisis, denunciando la naturalización de las condiciones materiales en la práctica analítica: el pago de honorarios, la duración de los tratamientos, la posibilidad de acceso a un psicoanálisis y, por ende, de devenir psicoanalista. Frente a la tendencia por parte de algunos analistas a reducir la cuestión del dinero a un elemento técnico de la transferencia, y por tanto supuestamente interpretable, el autor insiste en que se trata más bien de un nudo donde se juega la lucha de clases dentro del psicoanálisis. Inspirado en la crítica marxista de la economía política, el autor muestra que el acceso desigual a la cura produce dos tipos de analizantes: aquellos con recursos para sostener un análisis prolongado y eventualmente devenir analistas, y aquellos relegados a “consumir psicoanálisis” de maneras discontinuas y sin posibilidad de transmisión. En síntesis, la promesa de un psicoanálisis universal se deshace frente a la crudeza de la exclusión económica.

En el capítulo 6, La forma del Otro y su clausura institucional, el autor examina cómo el Otro, en tanto lugar de la palabra y del reconocimiento, se cristaliza (muchas veces autoritariamente) en las instituciones analíticas. El inconsciente institucional se vuelve tan determinante como el inconsciente individual, produciendo efectos de segregación, jerarquías y obediencia. El problema, señala Tupinambá, es que el psicoanálisis se piensa a sí mismo como ajeno a estos mecanismos, cuando en realidad los reproduce de manera intensificada. La clausura institucional del Otro convierte a las escuelas en espacios donde la autoridad del analista se sustancializa, obstaculizando la posibilidad de innovación y de transmisión. El autor establece un paralelo entre la noción de sujeto supuesto saber, la función que sostiene la transferencia, y la noción de Zizek de sujeto supuesto creer, es decir, la suposición de que “de que otros crean en la institución, en la Escuela, en la autoridad del pase”. Esto implica que incluso analistas que se reconocen “escépticos” frente a la autoridad institucional actúan como si la institución estuviera garantizada por la creencia de otros. Por otra parte, discutiendo la idea del psicoanálisis como profesión imposible planteada por Freud, Tupinambá plantea que el psicoanálisis solo puede considerarse trabajo si la “unidad de trabajo”, el encuadre clínico, compuesto por analista y analizante, es capaz de convertir la dimensión inútil -o más bien, privada- de los síntomas del analizantes en algo que tiene valor de uso para otros. Para el autor, la otredad de la comunidad psicoanalítica como tal, no es un otro ni un Otro, sino “un otro Otro que es capaz de hacer consistente y transmisible lo que ni la transferencia ni nuestra cultura son capaces de nombrar adecuadamente”.

En el capítulo 7, Fundamentos para una metapsicología de las ideas, el autor avanza hacia un terreno especulativo: propone una metapsicología de las ideas, en diálogo con la matemática de Cantor y la filosofía de Badiou. El concepto central es lo infinito, no como exceso mistificado ni como absoluto inalcanzable, sino como operación formal que permite pensar un no-todo que posibilita nuevas ideas. El psicoanálisis, sostiene Tupinambá, requiere una teoría del infinito para dar cuenta de su apertura constitutiva. En efecto, las ideas analíticas —inconsciente, transferencia, goce— no son entidades cerradas, sino procedimientos que se relanzan en cada escansión histórica. Esta formalización del infinito el autor la plantea como alternativa a la clausura ideológica del significante. Además, el autor releva que Lacan rompe con el dualismo instalado por Freud entre sustancia libidinal (en tanto metafísica) y representación, pues siempre lo libidinal y lo representacional se articulan como “aspectos formales de la significación, una teoría del espacio de representación que no requiere ninguna referencia a los estados de cosas externos”, es decir, que no requiere de un trascendentalismo. Tomando la teoría de la sexuación, el autor propone ampliar nuestra comprensión de aquello que puede “escapar a la significación dentro del análisis”.

El capítulo 8, La idea del pase, es el último capítulo, en el cual Tupinambá retoma el dispositivo del pase inventado por Lacan, para interrogar las posibilidades e imposibilidades de transmisión del psicoanálisis. Tupinambá descompone sus elementos: la transferencia, el atravesamiento, el testimonio y la transmisión. En cada uno se juega una tensión entre singularidad clínica e inscripción institucional. Lejos de desechar el pase como fracaso histórico, como lo señaló Lacan, el autor propone repensarlo como lugar privilegiado para que el deseo del psicoanálisis se ponga en acto. El autor propone pensar el pase como un procedimiento experimental a través del cual la experiencia analítica se transmita sin quedar fijada en identificaciones rígidas e interpretaciones anacrónicas, abriendo paso para que las instituciones se tornen permeables a las transformaciones que las exceden. En este capítulo Tupinambá lleva más lejos las puntualizaciones de Lacan respecto de lo infinito, proponiendo que la posibilidad de formulación de nuevos axiomas en un análisis subyace en la teoría del goce femenino, identificándola como posibilidad histórica de nuevas ideas psicoanalíticas. Señala que el axioma de la transferencia: cada procedimiento clínico finito tiene lugar dentro de la historia infinita y abierta del pensamiento psicoanalítico. Lo infinito, que Lacan piensa del lado femenino en las fórmulas de la sexuación, para Tupinambá es formalizable como parte del compromiso “genérico” que involucra la dimensión histórica e institucional del pensamiento lacaniano como indefectiblemente abierto y en potencial transformación. Esa es la apuesta del autor en su crítica a lo que él llama la “ideología lacaniana”, la cual ha fetichizado la lógica del significante como universal, descuidado el carácter fundamentalmente parcial del saber psicoanalítico, tal como cualquier tipo de saber, es decir, el reconocimiento de sus límites. Sólo ese reconocimiento habilita la apertura de la potencia de transformación del pensamiento psicoanalítico, a la luz de las interpelaciones que los propios analizantes con sus singularidades y situaciones diversas hacen a las hipótesis fijas y añejas reproducidas por la ideología lacaniana. Esa habilitación también invita a la composibilidad con otros campos de saber contemporáneos, que ya bastante han interpelado a esas traducciones rigidizantes, universalizantes y coloniales de la teoría lacaniana. En síntesis, el pensar en un “infinito” formalizable y no como un exceso irrepresentable, permite apartarse de una única lectura mistificada del goce femenino (que incluso a veces retorna bajo la forma de esencialismos que precisamente el mismo Lacan buscó distanciarse en el seminario Aún), para en su lugar situarlo como campo de posibilidad y apertura para transformar el pensamiento psicoanalítico.

Esta noción de lo infinito, aunque problemática y aún por explorar, el autor la conecta con las condiciones de transmisión en el psicoanálisis, situando la formación analítica más allá de una lógica de herencia jerárquica o de mera repetición doctrinal. En el dispositivo del pase, bajo la lectura de Tupinambá, no se trata solo de certificar un fin de análisis, sino de introducir una diferencia que habilita la posición del analista, permitiendo además reconfigurar cómo se escucha y qué puede ser producido como acto analítico. Lo interesante, pensando en los procesos históricos contemporáneos, es que este circuito liga la formación con la porosidad del psicoanálisis respecto de su tiempo: la transmisión no agrega contenidos culturales al inconsciente, sino que transforma el modo de escuchar y los alcances para comprender las subjetivaciones. Así, el psicoanálisis se reinventa cada vez que se abren nuevos problemas transmisibles, surgidos del encuentro entre el sufrimiento singular y sus condiciones históricas. Esta lectura permite analizar cómo es que las instituciones suelen cerrarse sobre sí mismas, limitando el acceso y la posibilidad de que nuevos analizantes devengan analistas. Frente a ello, este libro sugiere que la transmisión no debería ser entendida solo como confirmación de lo ya sabido a partir del reconocimiento de aquellos que alcanzaron un saber, sino como el pasaje de ideas nuevas a través de testimonios que tensionan los límites del saber instituido. Desde esta propuesta del autor, me pregunto cómo asumir el desafío de ésta potencia de transmisión. Pienso que es necesario para esto, explorar en los intersticios institucionales —programas y actividades abiertas, experiencias colectivas periféricas y espacios micropolíticos que interpelan el psicoanálisis hegemónico— componiendo lugares donde la transmisión suscite curiosidad, interés y transformación del campo.

En suma, pensar la transmisión del pensamiento psicoanalítico hoy es reconocer que el psicoanálisis requiere de tensionamientos y problematizaciones permanentes, abriendo espacios de transmisión en los bordes, en la fricción entre clínica, institución y devenir histórico. Pienso que precisamente es ese “entre” el que habilita múltiples formas de (com)posibilidad, modos, podríamos decir, “micropolíticos” de transmisión. Es allí donde el deseo del psicoanálisis se juega como apertura histórica.

Concluyendo, El deseo del psicoanálisis no sólo se articula como una crítica demoledora a cierto lacanismo sino que, ante todo, se trata de una apuesta afirmativa. Para el contexto latinoamericano, donde el psicoanálisis ha sido a la vez práctica clínica y espacio de resistencia intelectual, esta obra resulta especialmente relevante. Como es posible rastrear a lo largo del libro, Tupinambá critica a aquel psicoanálisis que se asume como garante de certezas ontológicas y políticas, desmontando la clausura institucional que reproduce jerarquías y una economía política que excluye silenciosamente. Al mismo tiempo, afirma la posibilidad de un psicoanálisis que se piensa a sí mismo como procedimiento abierto, histórico y composible con otros campos de saber.

Desde aquí es que pienso que el “deseo del psicoanálisis” se manifiesta precisamente en la insistencia de pensar desde nuestros descontentos ante las formulaciones incesantemente repetidas e instituidas. En este sentido, la composibilidad no sólo nos plantea la necesidad de coexistencia con otros saberes, sino que también la capacidad del pensamiento psicoanalítico de dejarse afectar por lo que atestiguan las experiencias históricamente excluidas, silenciadas o patologizadas, afirmando su deseo en la apertura y la transformación.

Finalmente, me parece interesante cómo el autor se autoriza a proponer “innovaciones teóricas”, señalando que sólo a través del reconocimiento del psicoanálisis como saber parcial que esto se torna posible (una propuesta para nada nueva si recordamos las epistemologías feministas del conocimiento situado de Donna Haraway o la teoría del punto de vista de Sandra Harding). Sin embargo, el autor no propone dicha innovación como una mera producción de conceptos inéditos, sino como un gesto que suscita modalidades de novedad, curiosidad y creación de ideas. Curiosidad que, a mi parecer, puede movilizar ideas que se rehúsen, o al menos, se resistan, a la captura neoliberal propia del capitalismo académico. Vale la pena insistir, desde aquí, que el psicoanálisis, con su complejidad conceptual y su compromiso con una concepción de subjetividad atravesada por la alteridad y el conflicto, se mantiene como una práctica que precisamente se resiste a la neutralización de las soluciones individualizantes, pero sin hacer de esto una condición para detentar superioridad y excepcionalidad respecto de otros campos de saber. De ahí que el pensamiento intersticial, composible con otros campos (filosofía y economía política de acuerdo al autor, a lo cual creo fundamental agregar los feminismos, nuevos materialismos, filosofía de la ciencia, entre otras teorías críticas), puede habilitar la circulación de un deseo del psicoanálisis que mantenga viva su potencia crítica, situada y ético-sensible.

¹Entiendo aquí por pragmatismo una disposición experimental y situada frente a los problemas de investigación. Desde el pragmatismo especulativo, los conceptos son herramientas de trabajo que permiten la interrogación de lo real, provocar efectos de pensamiento y abrir interrogantes. Además, es inseparable de una sensibilidad a la situación, es decir, no se trata de aplicar esquemas rígidos, sino a atender cómo ésta obliga a pensar e inventar formas de acción y resistencia. Desde aquí, las ideas son también prácticas en la medida que funcionan como pruebas del presente histórico, promoviendo una reconfiguración de las relaciones entre quienes participan de una situación atendiendo a lo que ésta exige y no lo que una teoría predefine. Finalmente, el pragmatismo funciona como “una ecología de prácticas” en la que distintos regímenes de saber deben coexistir sin que uno se arrogue el poder de subsumir a los demás (Stengers, 2005; Savransky, 2025).

²Karatani toma esta noción de la astronomía, donde indica el cambio aparente en la posición de un objeto cuando se observa desde dos puntos diferentes. El filósofo japonés, usa este concepto para pensar los problemas filosóficos y políticos, planteando que ciertas tensiones no pueden resolverse ni sintetizarse, porque dependen del punto de vista.

Por Ángela Cifuentes

Fotografía de Tony Vaccaro

Sobre:

El deseo del psicoanálisis

Gabriel Tupinambá

Alme Negra Editorial

2025

Traducción de Diego Muñoz y Polly Reyes

456 pp.