Buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer a Paz López por invitarme a presentar su nuevo libro, Pánico y ternura, una colección delicada y singular de ensayos que vienen a nutrir un panorama nacional de no ficción que, por fortuna, parece germinar en tiempos en que el pensamiento escasea o se amilana ante las embestidas de la crueldad.

Hace tiempo que no presentaba un libro. Este ritual colectivo donde fugazmente se encuentran despedida y bienvenida: algo termina hoy para su autora, un proceso habitualmente misterioso e incierto, y algo igualmente misterioso e incierto comienza para quienes sostienen desde ahora su libro. Y como tengo la sensación de haber olvidado los pasos de este ritual, exactamente qué debiera decir y cómo, seguiré el orden propio del desorden de quien vive “el tiempo suspendido de la ternura”, parafraseando a la propia autora.

Este es un libro de una escritura sutil, inteligente, implicada, intensa y profundamente placentera. Si no hubiese tenido en el horizonte esta presentación, que imponía un plazo y un texto, lo habría leído como dice Barthes que se leen los mejores libros: distraída, alzando la cabeza por la proliferación de imágenes e ideas que se sucedían sin respiro. Porque en las frases abiertas y sugerentes de Pánico y ternura, una y otra vez hallé el germen de una imagen o el brote de una idea que me disparó la imaginación y el pensamiento. Pero como esta presentación, es decir, este ritual, se aproximaba a pasos agigantados, me forcé a mí misma, con disciplina, a concentrarme y tomar notas un poco menos misteriosas que el puñado de palabras que comenzaron a poblar los márgenes de mi ejemplar: frontera, anoté, pensando en la línea apenas arqueada que se dibuja en el contacto de los párpados entre sí y donde se cuela la luz y también la muerte; reflejo, escribí en otro borde, imaginando el rostro de esa niña en la superficie empañada de un vidrio; y también charco y pena y gota y roce y goce y esperanza y melancolía. Y trenzándolas, apareció un hilo fino y frágil, pero que urdía una lectura, la mía, entre muchas otras también posibles de este libro que las abre y después, las abre un poco más.

Pánico y ternura invita a asomarse por la ranura de una puerta (o de esos párpados apenas abiertos, apenas cerrados) para constatar que un poco más allá, donde la imagen se vuelve borrosa, late la belleza en el dolor, el amor en el duelo, el cariño en la traición, el comienzo en un final. Es un libro que se afirma, me atrevo a decir, contra las dicotomías, contra las certezas, contra las afirmaciones categóricas que muchas veces, por pereza o mediocridad, eluden el pensamiento; y también contra las palabras vaciadas de sentido de tanto pasar de boca en boca, de aula en aula o de paper en paper. Pero no es este un libro opaco ni elusivo, por el contrario. Es un ensayo que se aventura y que no esquiva las definiciones, incluso cuando estas se aproximan más a un verso que a la supuesta precisión de un diccionario.

“La ternura es un filtro de la mirada amorosa”, escribe su autora.

“La dependencia es una de las formas más prístinas de la proximidad”.

“De la curiosidad y la crueldad nadie sale indemne”, dice después.

“Es probable que el amor sea menos un sentimiento que una manera de mirar”.

“El amor es un soldado del tiempo que el deseo saca de quicio”.

Una escritura a la vez prosaica y poética, que da estocadas precisas no tanto para desarmar castillos o argumentos –cosa que su autora hace aunque solo de soslayo al arrojar su mirada sobre el lenguaje solipsista que prolifera en la crítica de arte, por poner un ejemplo, o sobre aquellos que piensan solo para corroborar de antemano lo que creen saber– sino, sobre todo, que avanza para urdir en un espacio paralelo a esas zonas más convencionales de la razón, formas alternativa de pensar los conflictos personales y sociales, individuales y colectivos, a partir de afectos rara vez protagónicos, jamás estruendosos, y que rondan –y a veces atraviesan– a un esquivo “yo”.

Se trata de un ensayo autobiográfico, sí, pero donde ese “yo” aparece sobre todo en la forma de una mirada sobre el mundo. Pero no sobre cualquier aspecto del mundo. El “yo” que asoma en estas páginas no es, como sucede con tantos ensayos e hibridaciones contemporáneas, su propio objeto de estudio. Y prueba de ese desplazamiento es el hecho de que el elemento simbólico clave de este libro no sea, como tantas veces, el espejo, sino un vidrio empañado que la yema minúscula de un dedo atraviesa para poder ver, tal vez, lo que asoma al otro lado. Tampoco el objeto del “yo” es la infancia de la narradora ni menos su adolescencia, no lo es un amor perdido o recobrado, ni la madre ni la hermana, aunque estos aspectos y sujetos aparezcan como frágiles cimientos de una identidad. Aquí la mirada, ese par de ojos que parecen entrecerrarse para así descubrir cada detalle del mundo, se arroja sobre un material vaporoso y arisco: la ternura. Y es su búsqueda en una canción, en una película, en una oración, en una obra de arte, en un recuerdo, en la gota de agua condensada en el vidrio, en una cicatriz, en un poema, lo que mueve a este libro a una luz inesperada y, desde luego, también a su sombra.

Me detengo aquí: en la ternura. No el amor. No la rabia. No el resentimiento. No el miedo. El material escurridizo de estas páginas que leo con placer y desasosiego, es un afecto muchas veces considerado menor. No una gran emoción, no un color primario; un matiz. Rosa viejo. Azul apetrolado. O tal vez ese color que puede ser rosado y naranjo a la vez, verde y azul dependiendo de quién lo defina y bajo qué luz. Fronterizo. Intermedio. Afectos secundarios como los que examina la filósofa Siane Ngai, con quien este volumen dialoga secretamente al relevar no solo la pregunta por la corporalidad de la emoción sino también por su potencial político. Cito a Paz: “La ternura quizás consista en eso, en suspender por un momento el tiempo del mundo”. Y cuando dice “tiempo” dice dolor y dice crueldad y dice premura y dice también impulso de muerte, que es lo que prima en estos días.

Lo interesante, entre muchos elementos de un libro frondoso y abierto, es que la pregunta de Paz López sea siempre indirecta. No discurre sobre qué es la ternura, sino más allá o más acá. La cito otra vez: “No se dice tengo ternura como se dice tengo hambre, sueño o rabia… ¿dónde está la ternura? ¿En el que la recibe o en el que la da? ¿Es un ideal o reclama un cuerpo? ¿Está del lado de la felicidad o de la tristeza?”.

Me tomo sus preguntas como parte de una conversación pública y a la vez secreta que sostenemos ella y yo sobre los bordes de unas páginas que de pronto se vuelven compartidas, y respondo a tientas en una enumeración que no busca agotar, sino más bien sumar mis gestos y palabras a los suyos. En el bostezo de un gato, cuando las fauces alcanzan ese punto de total fragilidad… ahí habita la ternura. En las vueltas del perro sobre sí mismo en busca de la horma perfecta donde al fin desplomarse. En el ademán nervioso que rebasa a un cuerpo: ese tic en las manos, que se acarician entre sí como si comprobaran su propia existencia o se dieran ánimos ante la difícil tarea de hablar; o en ese temblor involuntario, parecido a un aleteo, en la comisura de la boca que no sabe decir. En el momento preciso en que se cierran los párpados de esa niña que es mi hija. O en esa palabra mal pronunciada por su voz nueva: la tuntuna amarilla. En el pequeño error, sí. En el suspiro al final del llanto, cuando reaparece la risa. Del lado de la felicidad está la ternura y de la melancolía y de lo pasajero y del amor y de un dolor que anticipa la inevitable pérdida que depara el futuro. O en el contacto entre el dolor y el amor, en su roce, pienso, respondiéndole a Paz o acaso mí misma. Porque es allí, tal vez, donde encontró su residencia Paz López para escribir este libro sutil y bello: entre el amor y el dolor como zona pantanosa pero acaso la única desde donde es posible volver a la memoria de las palabras reveladas sobre el vidrio empañado, o al paisaje secreto que esbozan la melodía de una canción o a la extinción de la luz de una luciérnaga.

Olga Tokarczuk, al recibir el Premio Nobel de Literatura, leyó un discurso entrañable y para mí, fundamental. “La ternura”, dijo, en una definición certera y hermosa: “es la forma más modesta de amor…. Es el tipo de amor que no aparece en las Escrituras o en los Evangelios… nadie lo jura, nadie lo cita. No tiene emblemas o símbolos especiales… Aparece donde miramos de cerca y con cuidado a otro ser, a algo que no es nuestro «yo». Décadas antes, Gastón Bachelard iba en busca de esa mirada-otra acaso sin saber que recolectaba trazos de mundos que luego se extinguirían. “Cada especie da brutal testimonio de otra vida”, anotó. “Cada especie habla ostensiblemente de una vida que no quiere ser comparada con otra vida”.

Tokarczuk propone para esa búsqueda la creación de un nuevo narrador. Ni yo, ni tú, ni él, ni ella, ni nosotros, ni vosotros, tampoco ellos, ellas o elles, ni parcial ni omnisciente. Pero sí plural, como dice Barthes y subraya Paz López al citarlo en el epígrafe de su libro. Porque decir plural es otra manera de eludir el yo o el tú. Es huir de esas formas singulares de narrar para, tal vez, simplemente ver. O abrir. O permitir. O escuchar. O desplegar. El narrador tierno de Tokarczuk sería capaz de exponer y exponerse a la vulnerabilidad más radical, de revelar cada revés, cada recoveco habitualmente oculto por el pudor, el miedo o la vergüenza. Un narrador que ve la singularidad en la piedra o en la grieta del muro o en la polilla o en el pétalo caído de un cardenal. De exhibir su propio interior, pienso, o de desvanecer la frontera entre interior y exterior. Intuyo que Paz López, en este libro, se entrega a esa búsqueda. La de una voz apartada del grito pero también del susurro impostado; que no cierre, sino lo contrario. Una voz que roce, que alumbre, que cubra y descubra, que vibre y se pause. Porque con qué ternura trata su autora a cada palabra, a cada sílaba. Como si de su precisa disposición sobre la hoja, de su modo de trenzarse y soltarse, dependiera su futuro y también el nuestro. Se trata de una escritura gozosa y arrojada. Un arrojo donde el “yo” se muestra y se oculta, apunta, nombra y se va, para dejarnos paladeando la pregunta, la imagen, la sensación fugaz allí descrita. Como si no fuera un “yo”, anoto otra vez en un margen. Como si fuera un atisbo de ese narrador tierno que Tokarczuk bautiza como quien unge con un nombre lo que es apenas un deseo, acaso con la esperanza de que el acto de nombrar sea alguna vez lo que prometía: sinónimo de existir.

Pero tal vez, piensan ustedes, me he alejado ya demasiado del libro al discurrir tan largamente sobre la ternura y la narración. No es así. Porque la búsqueda de la ternura es también su creación, o acaso su descubrimiento en distintos tiempos, lugares y recuerdos. El dedo índice de esa niña que escribe la supuesta traición en la superficie empañada, es para mí ternura. Sus huellas todavía nuevas. Su ingenuidad o incluso su opuesto: su germinal consciencia del poder de una palabra, o más específicamente, el poder de la palabra escrita, aunque su escritura sea fugaz. La ternura todo lo puede ver. La ternura es el ojo de todo. “Ver todo significa reconocer el hecho último de que todas las cosas que existen están mutuamente conectadas, incluso si las conexiones entre ellos aún no nos son conocidas”, dice Tokarczuk. Y sigo delante: “Verlo todo también significa un tipo de responsabilidad completamente diferente para el mundo, porque resulta obvio que cada gesto «aquí» está conectado a un gesto «allá», que una decisión tomada en una parte del mundo tendrá un efecto en otra parte, y esa diferenciación entre «lo mío» y «lo tuyo» comienza a ser discutible”.

Paz López esboza esa intemperie y traza genealogías inesperadas en su proliferación de citas, de sentidos, de objetos y sujetos. Pánico y ternura deja registro de una mirada que fragiliza. Y tal vez ahí resida el pánico. Porque esa mirada enternecida y tierna puede ser aterradora. En estos tiempos donde es su antónimo, la crueldad, lo que prima de manera tan desembozada, tan abierta y pornográfica, tan atronadora, ¿quién se siente capaz de vivir con la piel erizada, expuesta? ¿Quién preferiría la intemperie? ¿Quién escogería la apertura radical que es habitar el mundo desde lo tierno, lo terso, lo frágil, desde el ojo que ve y ve y ve, aun sabiendo que en el horizonte asoman la podredumbre y las espinas? “Es mejor para el corazón romperse que no romperse”, responde la poeta Mary Oliver. Y Paz López, en su búsqueda de la ternura, dice “sí”. Y yo con ella.

Por Alia Trabucco Zerán

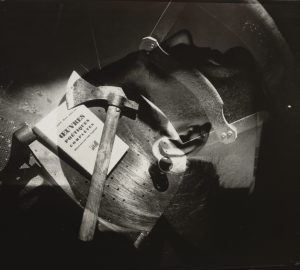

Fotografía de Roy DeCarava

Presentación del libro

Pánico y ternura

Paz López

Lumen

2025