El fervor popular estalla en dos o tres momentos específicos de la película de Juanjo Pereira, Bajo las banderas, el sol (2025), ganadora del Gran Premio del recientemente finalizado BAFICI. En uno de esos pasajes, acaso el más pregnante, la gente arranca de las paredes de las calles, de los muros de las oficinas, de cualquier superficie pública, el rostro orgulloso de un hábil tirano que gobernó Paraguay durante 35 años. Su semblante, aún allí, en esas pancartas gastadas y corroídas, ya no es el mismo que cuando tomó el poder de facto el 15 de agosto de 1954, al frente del Partido Colorado. Es el palimpsesto material el que contamina su expresión, y es la memoria colectiva, ya cultivada, ya enrabiada, ya politizada, la que se convierte en cuerpo y manifestación para impurificar un legado corrompido desde siempre.

La memoria no se constituye como un hecho innato, intrínseco, esencial. La memoria se construye como todo acto político. Digámoslo con redundancia: hay películas que nos recuerdan que recordar es importante. Pero lo hacen asumiendo que, en definitiva, no existe linealidad absoluta posible entre los hechos que tuvieron lugar en la realidad y la proyección poética, político-estética, que se materializa en la pantalla. La memoria no existe sino en tanto materialidad: todo objeto cultural al que asignamos el concepto de memoria es, en verdad, aquello que conocemos como memoria. La memoria no es otra cosa que su representación en cualquier tipo de manifestación expresiva: la literatura, la música, el cine. La memoria es cuerpo, forma, materia vibrante.

En este sentido, podemos decir que la película de Pereira no se limita a montar una serie de numerosos archivos con la unívoca intención de limitarse a mostrar (y narrar) “lo verificable según la historia”. No da la espalda a la realidad: se sumerge en sus densas turbulencias, en sus opacidades, recoge la denuncia de un pueblo y construye un relato que no tergiversa: empodera. Nos recuerda que la memoria es construcción.

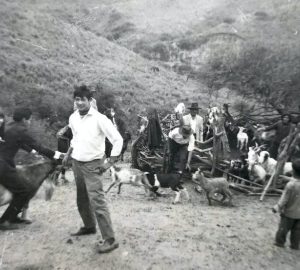

Esa mano enfervorizada que desgaja uno de los carteles con la cara de Alfredo Stroessner el 3 de febrero de 1989, podría ser la mano de ese niño que nos asalta con su mirada en una secuencia anterior de la película. Es un acto de gobierno y la multitud baña la imagen. Una glorificación popular, acaso impostada, que aturde. Juanjo Pereira ensaya un zoom-in: la manipulación del material de archivo, la pulsión performativa, el archivo que no es puro ni neutral, como la memoria. La mirada nublada de ese chico que se corre, se desmarca, apenas unos centímetros, de esa fila de gente en la que sostiene la mano de su padre. Tiempo después, soltó esa mano para ir a despedazar carteles con la cara de Stroessner, y luego viajó a gritarle “¡fuera dictador!” a su mansión, y más tarde estuvo presente cuando, en octubre de 1991, la famosa estatua del represor fue derribada, y acaso hoy en día, en 2025, todavía se acerca a la Plaza de los Desaparecidos en Asunción, a contemplar la reconversión artística de aquél viejo monumento (con el rostro del genocida asomando, magullado y aplastado, como en aquellos carteles) y recuerda, con la mirada cansada pero la memoria despierta, que en su patria aún no hubo enjuiciamiento a los responsables del terror perpetrado por la dictadura.

Por Juan Velis