Refugiadas en la mitad del libro, solo accesibles mediante un gesto inusual en las convenciones del leer –abriéndolo de nuevo por la mitad, de izquierda a derecha–, las palabras. Incluir reflexiones escritas sobre el collage y su práctica anclan la elaboración de los collages, la escritura de texto y la confección manual del libro, en una disciplina vital. Un hacer que no busca, como en las vanguardias, provocar un quiebre normativo –ni moral, ni visual ni lingüístico– para marcar su distancia u odio contra una sociedad alienada y mecánica. Es en cambio fruto de un repliegue sin estridencias. La utopía de la mano creadora que transforma el mundo, que construye obras que son hogares temporales. Hogares para compartir un “delicado sentimiento de inferioridad”. La confianza en la mano como herramienta de exploración intuitiva y sensible: “los brillantes papeles sienten y perciben mejor que yo misma”. El collage –pero también la escritura– es un “ver con las manos”. Ambos permiten tomar distancia con el “tejido familiar”, o con esa casa que tanto pesa a cuestas. Es tomar distancia tanto con la práctica femenina del tejido, asediada por la percepción de que no hay “guaguas que vestir”, como con respecto a la “rígida ley de un padre ausente”. Tal como en una novela de formación, El libro de los caracoles propone otro principio de individualización distinto al de la convención social: la deriva, el juego, el movimiento, que permite moverse “para otro lado, más amoroso e inestable”.

1

“La belleza es un acto mínimo de sobrevivencia, un gesto sutil como depositar un fruto en un canasto. Los brazos y las manos transforman el objeto en deseo. La posición del cuerpo permite equilibrios momentáneos y coordinados, que si se escucharan serían sonidos en sincronía con el vuelo, y nadar por espacios anhelados. El acto de recoger conduce a un paisaje marginal, sin centro sino en la acción que se realiza desde una antigua conciencia. Toca o inicia un ciclo, o más, que se reiniciará muchas veces, como antes ya ocurrió. Pero ahora es un acto único, espléndido, inédito”.

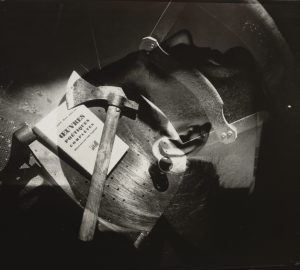

Una canción de niños interioriza el orden de las cosas: a guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Nos gusten o no, tienden a estar donde se espera que estén. Si no ocurre, la percepción se alarma. La anomalía llama la atención. Detrás del orden de las cosas acecha siempre la posibilidad de una dislocación que nos perturba. Pero también otro mundo posible. Entre el riesgo de una pérdida y la promesa de algo nuevo: la incertidumbre de lo que nos rodea.

La rádula (o boca) del caracol, consiste en miles de dentículos que sirven para raspar las superficies con el fin de alimentarse.

2

¿Pero qué significa ver lo que nos rodea? ¿Cómo entender el lugar de cada cosa en el espacio? Hay jerarquías entre los objetos, funciones definidas, reglamentaciones que habilitan o prohíben presencias, historias, lentísimas historias, que han ido dando forma a lo que se cristaliza en la normalidad de un día cualquiera: en la mesa sobre la que escribo: unos anteojos sobre un mantel, una taza con café caliente, un salero, un jarro con agua. Un computador. ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo yo llegué a estar aquí, rodeado por ellos, unidos por esta circunstancia?

“La mano inquieta al pensamiento. Una y otra vez, seres que inquieren y actúan sobre el mundo interrumpen de pronto la premura de sus gestos, abandonan los útiles que sostenía el animal laborioso cuya historia encarnaban un momento atrás y, como si en este extremo de su cuerpo que se abre al vacío atisbasen el enigma de su propia desmesura, vuelcan la mirada hacia el mapa impreciso que se tiende entre su palma extendida y las yemas de sus dedos”

Producen babas que permiten al caracol “autoayudarse en la locomoción reduciendo la fricción y permitiéndoles el desplazamiento por zonas de elevada pendiente”.

3

Si fuera el azar, aliviano el peso de intentar entender el lugar de las cosas. Prefiero la ficción, y remitir la pregunta a un falso demiurgo. Me pierdo en esa cadena infinita de causas. Más todavía me gusta lo que se pierde en la mirada. Lo que no vemos que está en lo que está. ¿Qué hacer con el espacio entremedio que llena el espacio entre lo reconocible?

“Cuéntame si es verdad

lo que dice don Pascual

Cuenta que un millón,

un millón de años atrás,

eras tú, caracol,

un bichito sin hogar”.

“Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas; Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren; Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe; Como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad”.

4

“Lo público es lo íntimo expandido en la contingencia”.

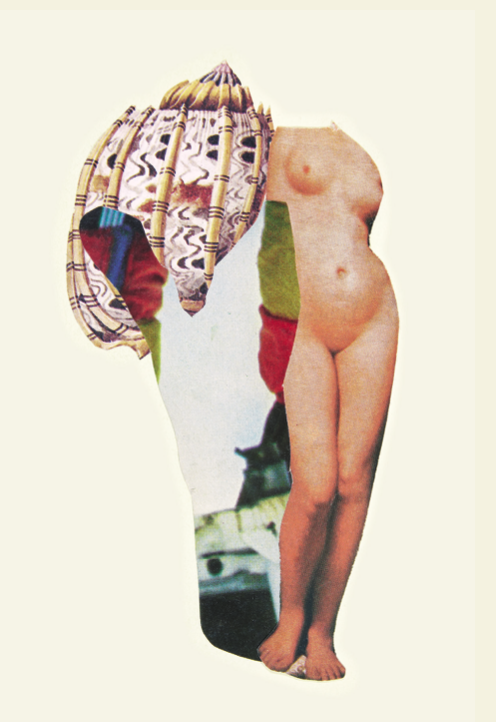

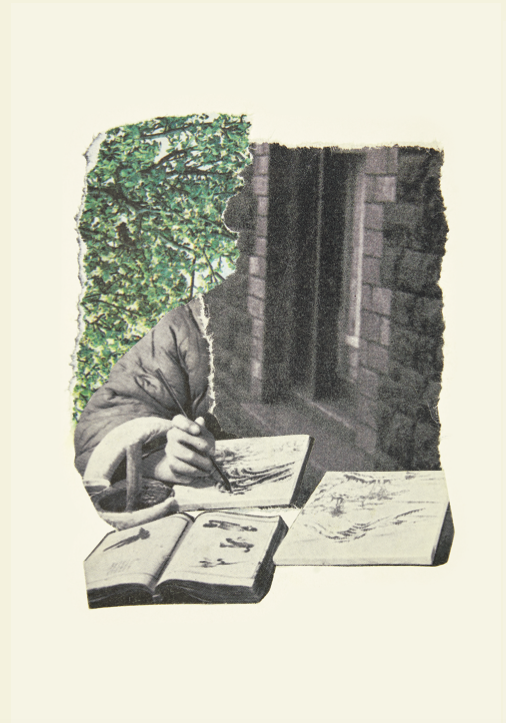

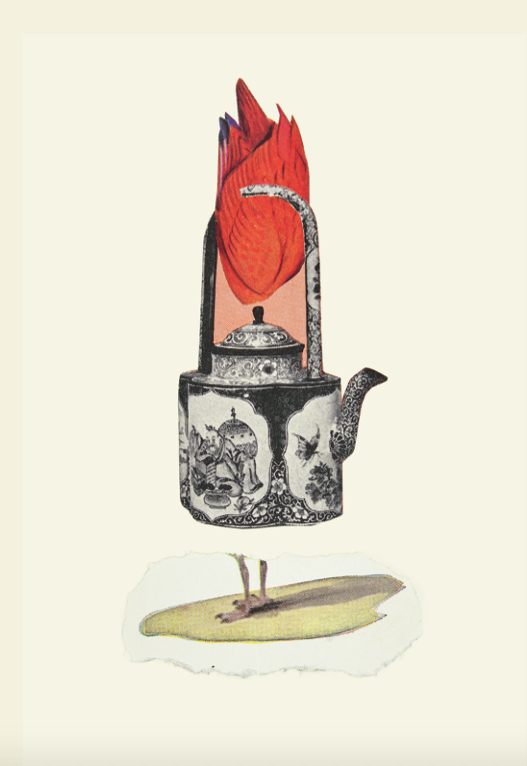

El plumaje rojo de un ave parece tomar, como si fuera una mano, una tetera de porcelana llena de decorados. Abajo, como si fueran propias de la tetera, las patas de un ave. Aparece, hecho de distintas partes, un cuerpo nuevo, otra forma viviente, un objeto que siente. ¿Qué le pasa a lo que se desmiembra cuando encuentra otro lugar? ¿Qué significado adquieren los objetos cuando, rítmicamente, vuelven a aparecer rodeados de inusitados vecinos, o adquieren nuevas coloraciones? ¿Qué nos pasa cuando nos enfrentamos a estas variaciones de la dislocación? Esta nueva ave, que hace que volar se vuelva indisociable de contener y de verter, resonará cada vez que aparezcan otras aves, partes de aves, jarros, canastos, o sombras de ellos. Un abecedario visual se trenza en su recurrencia: contenedores, aves, manos, pies, flores, etc.

Son hermafroditas, pero necesitan acoplarse porque no pueden autofecundarse: “se lanzan el uno al otro una saeta o espícula de carbonato cálcico, que desaparece en el interior del receptor. Este dardo tiene una función estimulante, ya que no lleva consigo célula sexual alguna”.

5

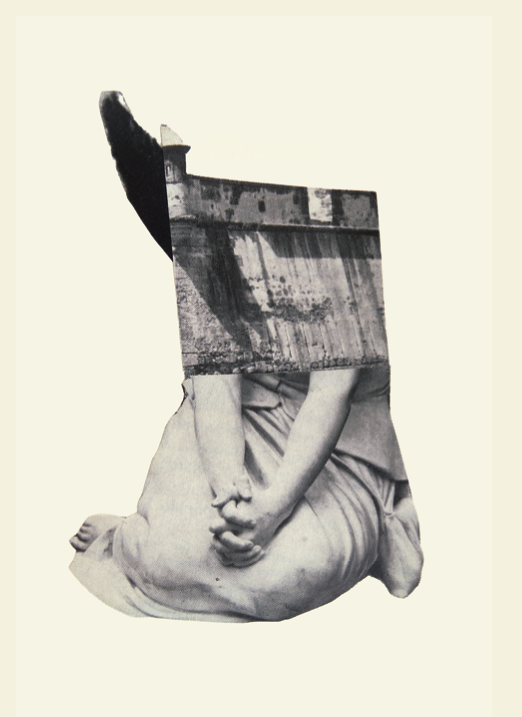

A diferencia de los fotomontajes de Greta Stern, o de los collages de Marta Rosler, que construyen escenas nuevas en que los cuerpos humanos mantienen su unidad a pesar de la descontextualización, Ana mutila cuerpos para construir otros nuevos, sin necesariamente construir una escena que los vuelva legibles: compone cuerpos que, como flores, se abren a un mundo que los espera o acoge como preguntas, como bellezas insidiosas, frágiles, que nos toca a nosotros percibir, sentir, nombrar.

“Después de este complejo cortejo, se transfiere un espermatóforo del órgano genital masculino de un individuo al femenino del otro individuo, donde se irán liberando los espermatozoides con la consiguiente fecundación de los óvulos. Después hacen un agujero, enterrando sus huevos algunos centímetros bajo la superficie de la capa fértil. Pasados quince días, estos huevos eclosionan y surgen las caracolas. Cada puesta consiste en hasta cincuenta huevos. Son capaces de poner huevos una vez cada mes.”

“Me preocupa que los del gremio visualicen en mis actos algo que no consigo ver y que eso dé origen a un malentendido tan intrincado que no sea posible arreglarlo en esta vida”.

6

“Mi apego a este rosal tiene su razón: he subido con un mensaje”

“el mensaje es una reserva política” – “en el tronco no había más que nudos y espinas que me ha costado bastante esquivar. He seguido por las ramas, y nada de oídos”

“No extrañarse de la huella que voy dejando: me han dicho que si el rosal oye con torpeza, escribo el recado sobre cada una de las hojas para que el torpe vaya deletreando. Por otra parte, esta goma inocente de la escritura es luminosa y lo decora como a una laca. ¿Preguntáis de la caparazón? Un mensaje político se guarda con cuidado, y yo entiendo el cargo. Si cuando yo haya bajado el rosal se seca, será que el mensaje, cuyo asunto yo ignoro, contenía esa dicha que para el corazón.”

El libro de los caracoles nos recuerda la arbitrariedad de lo real devolviéndonos el gesto creador que instituye las realidades posibles. Aprendemos a mirar los cuerpos ausentes, los que tendrían que prolongarse pero se interrumpen, los que no alcanzamos a nombrar pero intuimos por sus sombras, los que probablemente son un cuerpo pero percibimos apenas como mancha. En el libro, el abecedario visual va componiendo una idea de cuerpo múltiple, activo y móvil, atravesado por objetos. A diferencia de los retratos de Arcimboldo, que se componen por acumulación de la misma clase de objetos (vegetales, animales, etc.), en los collages de Ana la unidad, si la hay, no se obtiene mediante la acumulación de lo mismo, sino que mediante la aparente disolución en una multiplicidad vertiginosa. Las imágenes proyectan una misteriosa sensualidad que viene de esa frágil unidad, conquistada por la dicha de unas manos entregadas a hurgar la honda dispersión de las cosas.

“El más bello universo es sólo un montón de desperdicios reunidos al azar”

La concha crece a medida que lo hace el caracol. Cierra una sección de su concha y añadirá una nueva cámara al crecer, pero la nueva es más grande, por lo que forma una espiral logarítmica: “en algún momento, el caracol construye un reborde alrededor de la abertura de la concha, deja de crecer, y comienza a reproducirse.”

Podemos seguir el hilo, materialmente, a lo que une las distintas partes. ¿Qué hay en la imagen de un cuerpo? ¿A qué manos llevan estos hilos? El collage crea imágenes que dan movimiento y sentido a cuerpos nuevos. El recorte es un momento que enfatiza la separación y la falta. Luego viene la composición. ¿Cómo nombrar a ese elemento que, por momentos, aparece y configura pero es difuso e indefinible? ¿Cómo llamar a eso sin nombre que ocupa el espacio sin forma pero que constituye los espacios y permite justamente el reconocimiento de otros límites? ¿Cuánto de eso hay en lo que nos rodea, y qué tan capacitados estamos para percibirlo? ¿Cuál es el lenguaje para dar a ver eso que nos constituye sin forma?

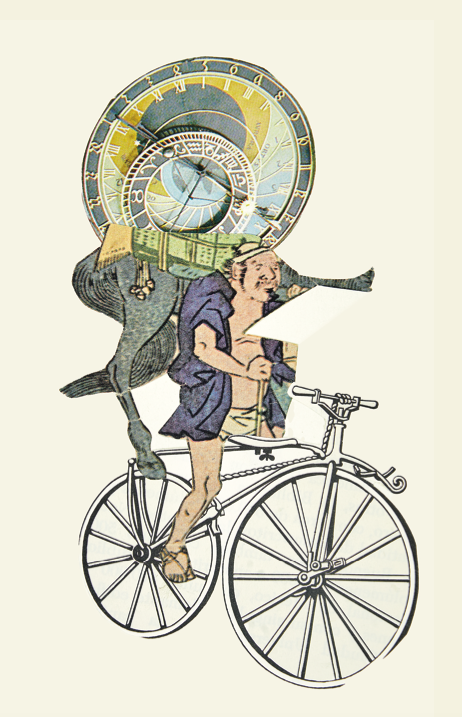

La imagen del collage es movimiento, no solo por la aparición de bicicletas, caballos, aves, que lo sugieren, ni porque sea huella de una acción, sino también porque es estela que invita a seguir su traza. Hay un vuelo prometido que se anuncia persistente. Una mujer que empuja una carretilla probablemente cargada de objetos (con el trabajo y peso que supone) va en una dirección que se interrumpe. El recorte nos despoja de ese sentido para hacer aparecer algo ajeno al mundo del trabajo: una sombra, una figura, tonos. Lo que pensamos que hacía parte de algo pertenecía en verdad a realidades más amplias que no vemos: quizá este entrever de mundos nuevos hechos de partes despojadas o desorientadas de su sentido original es de las experiencias más propias de los collages de El libro de los caracoles.

No es de extrañar que este molusco de papel irradie un marcado optimismo (sobre todo en la tercera parte): una desenvoltura y contundencia en imágenes que anudan convicciones. En estas la figura del trabajo y de la recolección logran construir equilibrios y geometrías, donde el cuerpo reverdece, viaja, emerge en movimiento desde los escombros, sonríe. El recorte construye figuras, delinea nuevos cuerpos a partir de imágenes pertenecientes al entorno. El caballo de mar aparece recortado desde la inmensidad en la que vive inserto, como si su figura moldeara el mundo entero. Este nuevo caballo de mar no está contenido por su entorno, sino que emerge desde él. Podríamos pensar que este optimismo es figurativo, pero no lo es desde el realismo, o más bien propone un realismo en que las figuras nacen de lo que puede contener figuras: aquello difuso que no tiene nombre, o que contiene a casi todo (como el mar o el aire), y que de pronto se ve contenido. No es una sinécdoque (donde el todo aparece por la parte), sino que parte y todo se componen mutuamente para cristalizar no solo una figura, sino que también fondos y trasfondos posibles.

Antiguos romances imaginaban caracoles descomunales que atacaban pueblos, destruyéndolos. Tal vez, en su lentitud viscosa, en el ir construyendo su hogar desde sí mismo, nutriéndose del exterior para refugiarse de sus peligros, hay un riesgo mayor. En “Problemas con las burbujas” Philip K. Dick plantea un futuro en que la frustración por no encontrar vida inteligente en otros planetas lleva a que una empresa comercialice esferas dentro de las cuales cada ciudadano puede crear un mundo. Tal vez el peligro que animaba esos antiguos romances es el de una cierta autonomía que amenaza la coerción social. ¿Cuáles son los mundos que se nos permite crear? ¿Es lo mismo una burbuja algorítmica, que nos provee de contenido familiar, que un caracol que con su rádula recorta revistas para configurar cuerpos nuevos? No lo sé. Pero tendré cuidado, en los tiempos que corren, especialmente de noche, y sienta ruidos extraños. Caminaré lentamente y pondré atención a mis pasos, para que no cruja aplastado lo que aún no he terminado de escuchar ni entender.

Por Christian Anwandter

Sobre

El libro de los caracoles

Ana Lea-Plaza

2025