I: Osito de apego

Escribo en el buscador write music. No quiero escribir música sino oír música, pero el error me deja sin cuidado. Continúo: que otro elija por mí y muchas gracias. Si estuviera en mi departamento junto al mar habría escrito Wagner sin siquiera pensarlo. Y más lejos, en el hábitat interespecie de mis años estudiantiles, me habría acercado al tocadiscos de Lara para escuchar a Tchaikovsky. Ahora escribo write music cuando en verdad quiero escribir “música para escribir”. Las impostaciones amanecen temprano hoy.

Es un febrero gris en el cielo de mi piso doce. Desde aquí puedo ver la cúpula de la catedral y oír con claridad las conversaciones entre pájaros que se balancean sobre los cables tendidos, como venas que resisten con esfuerzo los eminentes precipicios. Desde hace un tiempo observar la cableada me hace sentir la perpetuidad de mi infancia, cuando en los 90 tener cables era cosa importante. Ahora lo que me parece importante es el resistir de las venas, así es como las cosas cambian. En respuesta a mi búsqueda aparece en pantalla: music to read and write to. Va acompañada de una imagen en movimiento: una chica flota en el océano mientras lee. Debajo de ella nadan lo que parecieran ser peces, aunque durante largo rato me resultaron tiburones bebés. Digo que la chica lee porque tiene entre sus manos un libro a la altura de su mirada, sin embargo sus ojos están cerrados. De modo que está leyendo-se para adentro. Algo me hace coincidir con su estado de sopor. Y no serán los cisnes de Tchaikovky, pero hay mucho de danza y de lago en ese flotar sobre corrientes desconocidas, sobre peces que saludan saludando, sobre ese mundo que está ahí hundido, vertiginoso e inalcanzable.

El muchacho en la portería de mi edificio es amable. Tiene algunos años más que yo y escucha heavy metal. Al comienzo me resultó extraño, siempre los porteros fueron personas más grandes. Señores y señoras dispuestos a levantarse con el primer cacareo a baldear la vereda, a asentar con la cabeza mientras repasan los vidrios con la franela, a levantar la voz para saludar al vecino que pasa caminando e investigar los hechos y acontecimientos que develarán la chorreada de mate en el pasillo del quinto. Pero él no es así, por primera vez tengo la misma edad que el portero de mi edificio. Eso dice más de mí que de él. Mis encuentros con el portero significaron abrazar a la idea de que ya soy un adulto. No son los pagos de las boletas, ni la lucha por sobrevivir, ni ver crecer a los hijos de mis amigos, ni los trabajos estables de otros, no. El portero me hace saber que soy un adulto melancólico como él y que a veces sigo vistiendo las remeras de las bandas que siempre me gustaron pero que ya no escucho. “¿Cómo va, che?” me dice cuando entro o salgo. No importa las veces que nos hayamos cruzado en el día, siempre repite ¿cómo va, che? “Bien ¿vos?”, “bien, che”, abre la puerta del ascensor, subo y basta. Me entrega a esa transición para arriba que me lleva al cuadrado que habitan mis plantas, mis libros, y que, forzosamente, rara vez habito yo.

En el ascensor siempre pienso en Soleil. Esto no es raro porque la pienso más veces en el día de las que puedo contar, pero en el ascensor es algo asegurado. Miro el celular instintivamente, y del celular a los flashes de luz que se cuelan por las rejas mientras continúo mi ascenso, como si estuviera en una sala de proyección, y así on repeat. Entonces no sólo me roba la ignorancia sobre el tiempo, sino también la calma, porque si Soleil no me escribió, debo escribirle. Necesito que sepa sobre mí y que me cuente sobre ella, aunque no mucho porque me invade cierta celosía absurda y disfuncional que no me permite continuar con la conversación. Ese trabajo es costoso porque debo concretarlo antes de que el elevador marque las doce, y me apuro como Cenicienta porque la proyección llegará a su fin y yo volveré a la mundanidad más frágil, la de abrir la puerta con llave, soltar el bolso mientras suspiro y hacer pis. Entonces escribo “hola, amiga mía” y el ascensor frena y conseguí mi victoria. Ahora cuando entre a mi cuadrado será como entrar junto a ella, porque la conversación ya está iniciada y no será el mismo suspiro al dejar el bolso.

Nadie va a negar que se trate de una dependencia emocional fanática y viciosa. Claro que genera responsabilidades que muchas veces son quebrantadas pero que, sin embargo, fueron aceptadas como parte del pacto. Telepáticamente (porque nunca lo dijimos) se estableció que todo el amor y la compañía va a ser contrastada con dolores y tristezas, y que, muchas de las veces, nos haríamos daño y que será así y fin. ¿Acepta? Acepto. Aunque suene insólito, a pesar de todo, es el vínculo más sano y hermoso que he construido.

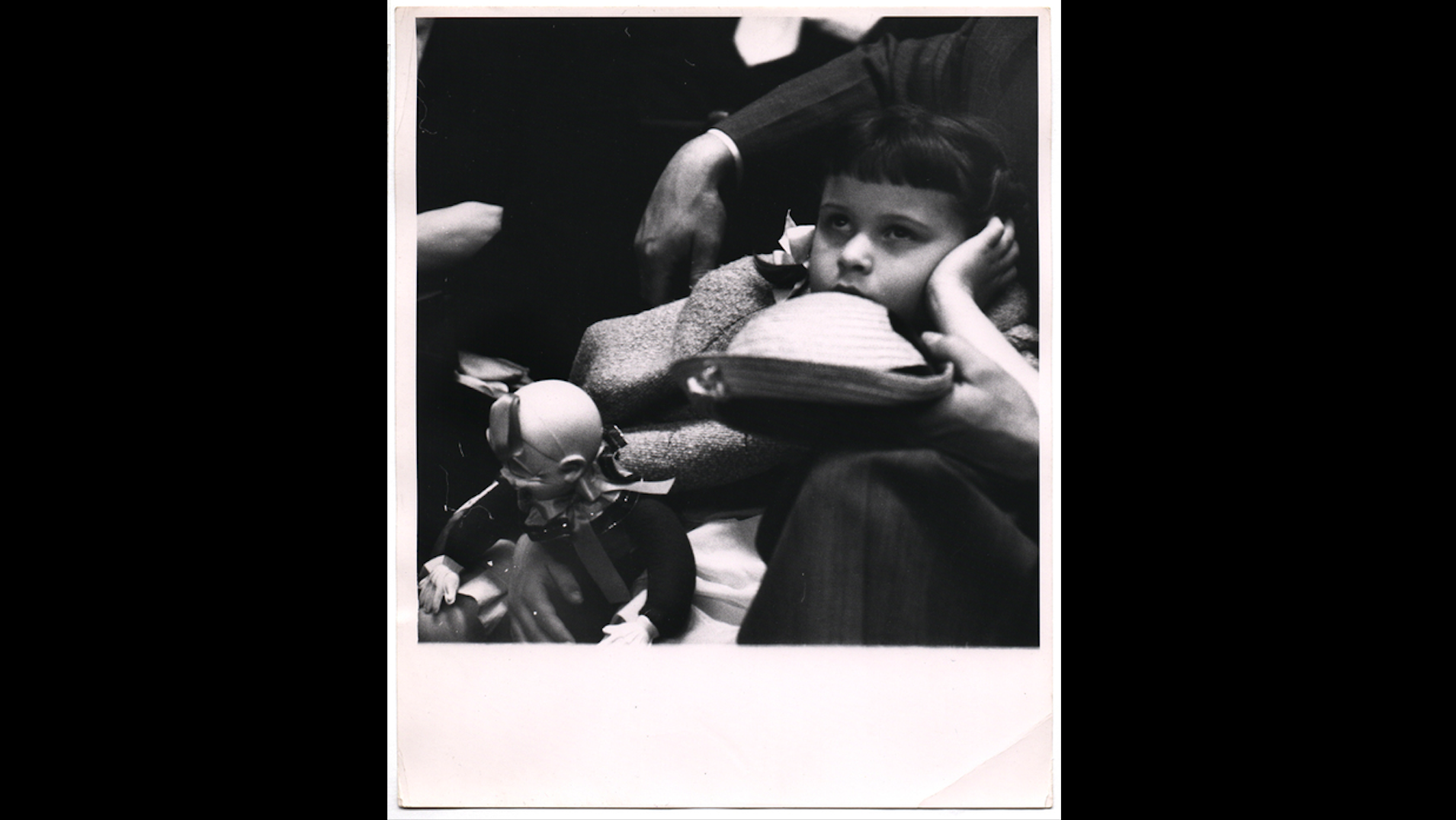

Antes de que Soleil regrese para volverse a ir, participé a modo de oyente de una conversación que tuvo el portero y otro vecino del edificio. El portero le decía que el otro día había sacado no sé qué canción, que era una de sus favoritas; en respuesta, el muchacho le dijo “ah, mirá vos. Ya está grande ¿no?” Entonces, como depositando toda su sabiduría sobre la escalera y mientras pitaba su cigarrillo número mil, dijo “y, se… El colorado debe tener sus años ya”. Y se quedó dubitativo, calculando los años de quien sospecho era Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth, “el colo” para los amigos. La cosa es que lo dijo con una familiaridad romántica, como si se dirigiera hacia su osito de apego, como si hablara de un hermano de otra madre… La primera vez que supe sobre la existencia de la melena del colo fue por Soleil. Después vinieron todos los discos y, no por arte de magia, también ella se convirtió en hermana de otra madre, en mi osito de apego.

II: Coco

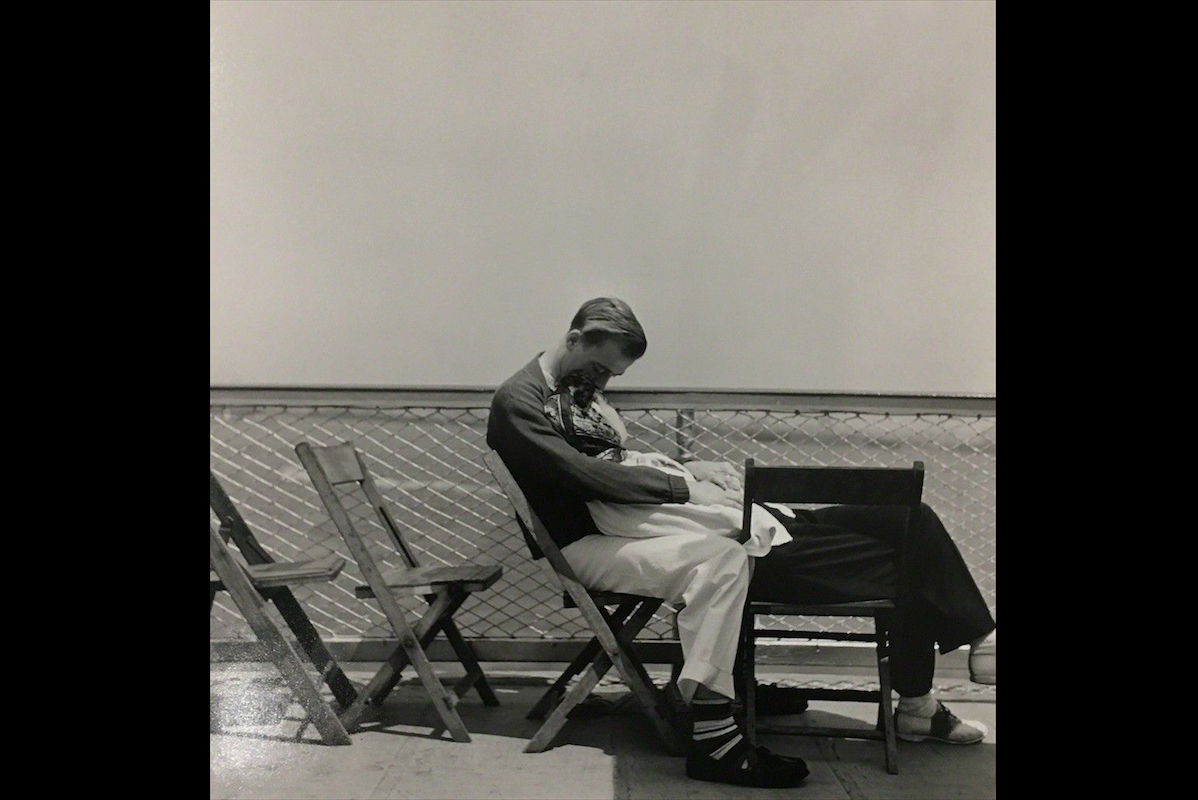

Ya cuento seis días desde que Soleil se fue por última vez, seis días dantescos. Su indignación habría sido grande frente a mi “write music”. En caso de darlos como válidos, me hubiera interrogado el tiempo justo hasta aceptar mis argumentos. Y de alguna manera tendría razón. Este mediodía, por fortuna, me espera Coco. Me recibe con tal entusiasmo que me lastima las piernas. Nos hacemos una hermosa compañía: yo lo cuido del asfalto y de los semáforos en verde; le hago cosquillas y le hablo con lenguas inexistentes. Mientras tanto, él se encarga de todo lo demás, de la verdad y de las cuestiones del ánima. Ocasionalmente siento fallarle porque lo comparo con Astro. Todos me dicen que no hay que comparar a nadie, pero comparo. Sus personalidades son tan disimiles que no vienen al caso. Ahora que sabe-siente que extraño a Soleil me deja con mi sufrimiento, sin asomar los bigotes. Lo mismo hizo cuando nos separamos con Tango, aunque fue diverso porque él quedó en el medio de nuestros dolores. Astro ya estaría a los lengüetazos para evitarme cualquier amargura, dormiría encima de mi pecho, me acompañaría a todos lados. Sin embargo, Coco tiene otras maneras para enseñarme a amar y se entera pero pasa de todo. Como en los paseos cuando su autoridad es absoluta y hace unos berrinches silenciosos que me crispan los nervios. Pareciera decirme: de la frustración se aprende, bancátela.

Soleil no es mucho de los animales (no sé bien qué significa no ser mucho de los animales, así que tomemos esto con pinzas); sin embargo, supo querer mucho a Astro y ahora a Coco. Le habla con voz ridícula para que entre en confianza y Coco la mira y acepta su simpatía. Sé que el interés de Soleil por mis compañeros de otras especies nace del amor por mí y de su habitancia en mi universo sensible. Cualquier persona que recibe este tipo de actitudes debe ser agradecida. Parroquial o no ¿acaso hay algo más solidario y amoroso que incumbirse en los temas de un otro a sabiendas de que si estuvieran ahí, por sí mismos, quizás jamás nos hubiéramos frenado siquiera a contemplarlos? Soleil siempre hace eso. Oír (oír lo que escuchamos) y captar las motivaciones de los demás la vuelca a empatizar y querer probar cosas nuevas. Mucho de eso hace que nos entendamos, aunque siempre fue más valiente y probó todo lo que quiso mientras que yo me quedé sin probar muchas de mis ideas (de la frustración se aprende, bancátela).

Con los años advertí que entenderse tanto no significa llegar a las mismas conclusiones o palpitar los mismos sentimientos frente a cosas específicas. Es algo más complejo y menos egoísta: saber que aunque no te afecte a la otra persona sí y mucho y cómo. A esta altura debería dejar de hablar de Soleil, pero van ocho días de ausencia y el cielo no volvió a clarear desde mis primeras notas. En efecto, me he quedado sin trabajo, llueve y todo en mi vida vuelve a estar patas para arriba, como cuando Coco se queda panza al cielo esperando que le acaricien la barriga. Así me siento, con la panza al cielo. La caricia llegará más pronto que tarde (me digo); trabajo para eso, me esfuerzo, sacrifico mi salud cervical, mi tiempo y mis voluntades a merced de la deshonesta tranquilidad del dinero. Ya era demasiado incierto el futuro como para que haya una certeza. Así que está bien que esto pase todo junto: a todo o nada, como en la ruleta. Y al tiempo que giro y giro (yiro y yiro) y me hago problemas por el desorden general de mi vida, ahí afuera algunas batallas continúan y otras comienzan.

El portero tiene nombre, es un buen nombre, el mismo que el personaje de 8 ½ de Fellini: Guido. En mi cabeza se pronuncia Güido, en italiano. Coco siempre se le acerca con la cola helicóptero a saludarlo y él desde su altura le dice “hola, che”, pero la mayoría de las veces ni la mira. Quizás es lo que haría Soleil si no me quisiera como me quiere o si no tuviera la mitad de altura que Güido. Es muy difícil ignorar a un perrito que viene a saludarte si compartís sus mediciones para observar el mundo. Hoy no elegí music to read and write to, ya no estoy segura de querer que alguien decida por mí la música que voy a escuchar. Y no es una cuestión de empoderamiento sino de vergüenza. Qué pensaría de mí fulanito de tal si me viera hacer esto. Así de soquete ando. Me siento como Güido apoyado en la escalera calculando los años del Colo mientras fumo mi cigarro. Así, raptada por el tiempo y el espacio mientras floto entre episodios que me den una pista, que pueda enlazar y me marquen un camino hasta decir: ¡sesenta! ¡Sesenta tiene, che!

III: Tragedia en el piso doce

Cuando me asomé por la ventana pude prever lo que sucedería. Había cortado mi llamada celufónica: siempre se hace tarde para ir a los últimos días de trabajo. Pero hoy, en vez de ponerme en marcha, miré alrededor y empecé a sacudir con energía todas las cosas sacudibles. El pedazo de agujero en la pared que me conecta con el cielo (le pusimos ventana) es de un tamaño mediano, aunque basta para que pueda asomarme y agitar mis brazos con cierta libertad. Según un colega de Güido (uno que aún era más grande que yo) esta acción de agitar los brazos en la ventana está terminantemente prohibida por la ordenanza municipal diez mil cuatrocientos sesenta y ocho, la que dice (en criollo) que la gente que vive en cubos apilados debe morir de inhalación de polvo. Esto es porque, para la fortuna de nosotros-inquilinos, en esta ciudad no nos dan acceso a las terrazas. El motivo es claro y a veces justo: fiestas y aberraciones varias de jóvenes que son jóvenes. El caso es que, gracias al cielo, Güido no es como su colega. Este último supo registrar con su teléfono el momento justo cuando salía al balcón y batía vuelo de un pareo brasileño en mi ex piso cinco. La prueba irrefutable de que yo estaba cometiendo un crimen atroz y despiadado, perjudicando a todo el edificio y que era su deber, como carcelero de aquellas celdas apiladas, advertirme que a la próxima infracción habría escarmiento.

No sacudí más mis pareos desde el piso cinco. El argumento, aunque lógico pero exagerado, era que podía efectuar un accidente si por casualidad me olvidaba un ladrillo entre las telas y al sacudirlo caía sobre algún señor que venía de comprar el pan. Algo menos amable comparado con lo que hacía el croto que vivía en la vereda lateral (y que tenía nombre y una historia, pero ya no la recuerdo); sencillamente juntaba agua y lavaba autos y al terminar lanzaba los baldazos de agua sucia hacia el interior del estacionamiento, a través de diminutas ventanas que daban a la calle. Lo sé porque once upon a time me duché con sus favores.

La cosa es que cuando me asomo por la ventana ya sé. Abrazo al cubrecama que me protege de la muerte y asomo medio cuerpo al cielo. Extiendo con vértigo el rectángulo de tela y le doy el primer sacudón. Trágicamente sucede lo que había previsto y no hice absolutamente nada para evitarlo: una media sale disparada en caída libre hacia su destino último. En el momento fatal, las palomas y otros pájaros (los que conversan sobre los cables) salen volando en bandadas porque mi aleteo los alerta de un depredador (y en la situación en la que me encuentro, algo de eso tengo). Mientras observo con tristeza la caída hacia el vacío de la media y los pájaros cruzan volando el paisaje de los doce pisos debajo mío, sufro la muerte otra vez, como un deja vú. Quizás sea mi propia muerte la que sobrellevo, aún no lo sé. Esto es así: la media era una buena media, cada uno sufre lo que sufre. Y la guacha, sola sobre el sillón, me juzga como a veces lo hace mi madre cuando me dice que por mi culpa se quedó sola, aunque a veces no lo diga con palabras y otras sí. Seamos francos, la media no se suicidó, yo la empujé al vacío. En todo caso lo que observé por la ventana como un suicidio fue una ilusión. Si madre se suicidara seguramente pensaría lo mismo, que yo la empujé al vacío… aunque en ese caso no sea verdad.

Minutos después, cuando me recuperé del momento, agarré a la media que había quedado sola (por mí culpa, por mi grandísima culpa) y la puse en el cajón de las medias y otras cosas para que encuentre compañía. Me dispuse a meterme en la ducha de sarro y agua potable, y pensé en el croto. Qué bueno que estaba en mi casa y no en el estacionamiento, me dije. Pero después me censuré, fue un acto poco compasivo el de querer desviar mi atención hacia otra cosa, tapar una desgracia con otra. Las gotas que recorrían la cortina de la ducha bajaban en cámara lenta como la media minutos antes, con una levedad de pájaro. Me dije que la media seguiría siendo media una vez en el piso, que no sufrirá ni perderá su identidad, que no había cometido delito alguno y que ningún señor que fue a comprar el pan salió herido en el acto. Por mi parte o la de mi madre, la cosa puede que sea algo diferente. Las personas que caen al vacío una vez que llegaron al suelo dejan de ser las personas que eran. Pierden todo menos las medias, que siguen siendo medias. Ese pensamiento me relajó, y por fin balbuceé: adiós media, adiós.

Por Carla Duimovich