Lo vio abrir la reja, que había dejado sin llave, y avanzar con lentitud por el antejardín. Se alejó en el acto de la ventana. Sentía muchas cosas, ninguna cercana a la alegría, pero un mínimo temblor en su mentón dio paso a una sonrisa.

–Estás helado –le dijo, lanzándose hacia él impulsivamente. Solo después de abrazarlo unos segundos lo invitó a entrar.

–Es que hace frío. ¿Por qué no me abrazaste acá adentro?, encima dejas la puerta abierta.

Pía pensó que la pregunta no era necesaria. Aquel abrazo sí: era cuestión de leer su cuerpo. Qué importaba el frío.

Era tarde. Pía miraba las nubes, el tono del cielo le hacía evocar el instante en que toca regresar desde una siesta larga y no prevista, de esas que asaltan en cualquier lugar, cuando aún la conciencia no despierta, y lo más concreto que existe es el techo y la baba tibia en el mentón. Las cortinas, claras pero opacas, permitían que se iluminase apenas el living. Al entrar, de manera casi inconsciente, César prendió la luz, para luego desplomarse en el sillón más grande del conjunto.

–Déjala apagada –le dijo Pía, parada aún cerca de la puerta. Solo entonces la cerró.

–Quién te entiende. Cuando hace calor te da por prenderla y almuerzo todo sopeado por darte en el gusto, hasta en mi casa lo hací. Apágala po, si estás al lado.

Con gestos vagos, Pía dirigió su mano al interruptor. Parecía ensimismada, ausente. Deslizaba los dedos por los muebles y corría los visillos de vez en cuando, mirando hacia la calle.

–Pensé que me estábai esperando a mí. ¿Qué onda? –dijo César pasado un rato, inquietándose.

–No, nada, es que parece que va a llover. ¿Veníai fumando?

–Chuta, me iré luego yo cacho entonces, no ando muy abrigado… No, ¿por qué?

–Estás pasado a colonia. Nunca te echas tanta. O desodorante, no sé.

–Bueno, sí. En la mañana fumé con los chiquillos, antes de la pega–. César movía nerviosamente su pie derecho, buscaba con la mirada los ojos de Pía pero sólo se encontraba con la frágil silueta de su rostro a contraluz. Fruncía el ceño con molestia: el estertor seco del día, licuado tras las nubes, le daba de lleno en los ojos.

–¿Por qué no vení a sentarte? Que llueva no depende de que estés ahí parada.

–No deberíai fumar tanto, te hace mal. No creo que a tu jefe le guste que trabajes volado, además –respondió Pía, sin alejarse de la ventana. El tono de su voz daba a entender que no le interesaban en lo más mínimo los asuntos de César o que, al menos, había algo más importante que ellos y que le impedía salir de sí misma, encauzar en la misma dirección palabra y pensamiento.

César sacó su celular, miró cualquier cosa y simuló gestos de impaciencia; quería darle a entender a Pía que sentía ansiedad por irse, cuando en verdad no era más que aburrimiento, un desesperado aburrimiento. ¿Por qué ya no hacían el amor como antes, no veían películas ni se hacían bromas? ¿Por qué de pronto se estaba yendo todo a la mierda, sin que nadie le diese una buena explicación?

–Puta, pía, ¿Para qué me hiciste venir? ¿Pa hueviarme de nuevo por lo de siempre? Tú deberiai fumar, relajarte un poco– dijo César luego de guardar el celular, al ver que Pía no había hecho caso de su gesto.

–Estoy relajada –contestó Pía. Se dirigió a la cocina sin mirarlo. –¿Quieres bebida, unas galletas? –dijo suavemente. Parecía dispuesta a sacarle de quicio con aquella tranquilidad tan fuera de lugar.

–No –contestó César, levantándose del sillón. –¿Me vas a decir pa qué vine? Hace rato que me tení pa tus parás raras, no sé po, si querí terminar dime, si no dime también. La hueá de la Estefi igual pasó hace rato, fue un beso y era, no sé qué tanto…

–Cállate un rato, por la chucha –le interrumpió Pía, sin alzar la voz, manteniendo aquel tono frío que descolocaba a César –, aún más. Una leve estridencia, que pareció encontrar eco en su interior, se escuchó en la cocina. Al entrar, César la vio parada frente al microondas, la mirada fija en la pared, las manos apoyadas en un mueble de cocina. En el suelo, un sándwich desarmado y un platillo hecho trizas.

–No te entiendo, loca. De verdad que no –dijo César, mientras juntaba los pedazos más grandes del plato con la mano. Pía lo miró, nunca le había gustado que hiciera eso, siempre terminaba cortándose. Decía que barrer era mucho atado, cuando en verdad no sabía, o lo hacía mal. Movía el escobillón sin un compás y los pelos se aplastaban contra el piso para luego rebotar, lo que le quitaba aún más el control. De todos modos no le dijo nada, tampoco se movió. Fue en eso que el celular de César comenzó a sonar.

–Espera–. Contestó y volvió al living, dejando los trozos del plato apilados a sus pies. Ella no logró seguir fielmente la conversación, pero creyó que alguien lo estaba invitando a alguna parte.

En la misma posición en que se encontraba, Pía miró la cocina en toda su extensión y lo que alcanzaba a ver del living; comenzaba ya a anochecer, las siluetas se difuminaban en una gran mancha oscura. Al agacharse para recoger el sándwich, se detuvo un momento en los trozos del plato, en la textura de sus bordes quebrados, opacos. Rozó con los dedos el montón y, con la mano libre, se acarició el estómago por sobre la polera, luego por debajo, una vez, luego otra. Cansada de la posición, se apoyó en el mueble y se paró con cierta dificultad, sin soltar con la mano libre un trozo del plato y sin recoger, finalmente, el sándwich. Miró hacia el living con cierto escozor en la garganta, sin saber qué hacer o decir. César reía y hablaba, pero Pía dejó de escucharlo. Solo lo miraba, miraba el trozo de plato, cerraba los ojos y no podía, necesitaba mirar, ver algo que le diese alguna pista, una señal que le indicase qué diablos hacer. Imagino a César yéndose sin más, hacía ya tiempo que no se esmeraba en inventarle excusas ni ella las pedía. Decidió que pasaría un rato y lo dejaría ir sin escenas de ningún tipo. Pensó que pasaba otro día y aún no se atrevía a decirle nada. Un día más.

Por Eduardo Bustamante

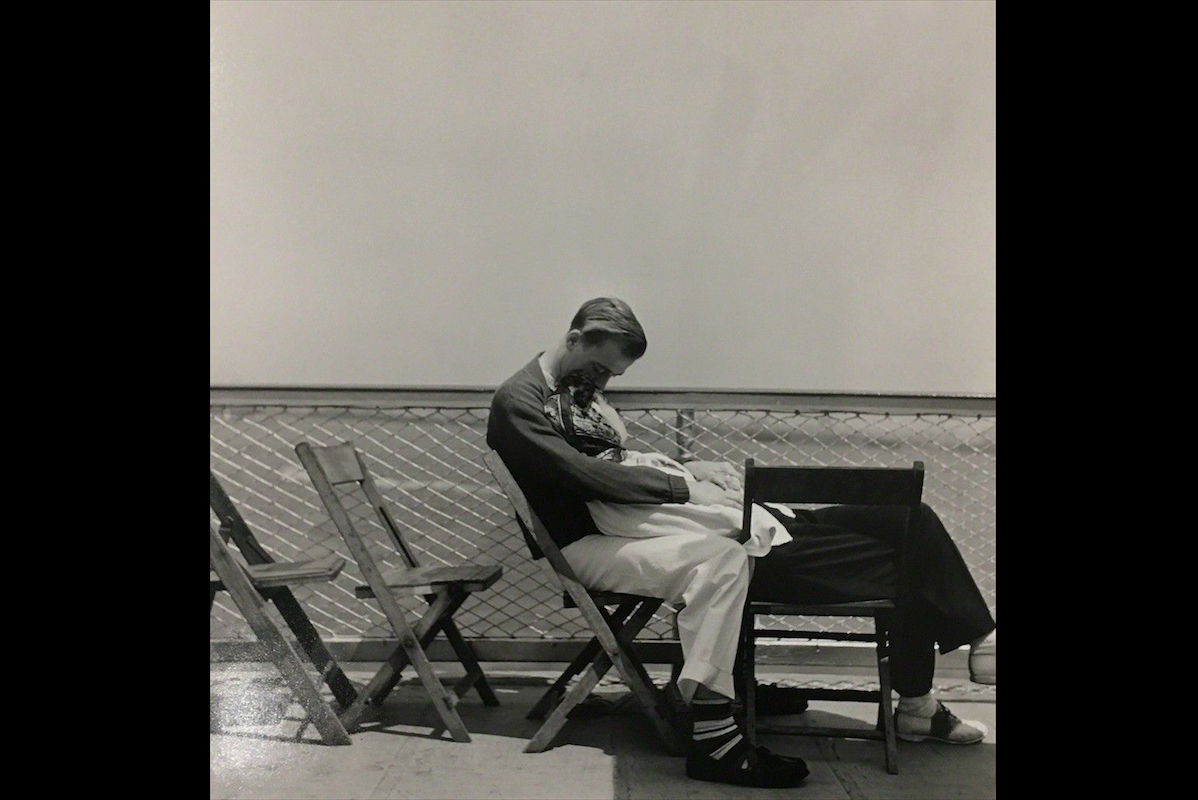

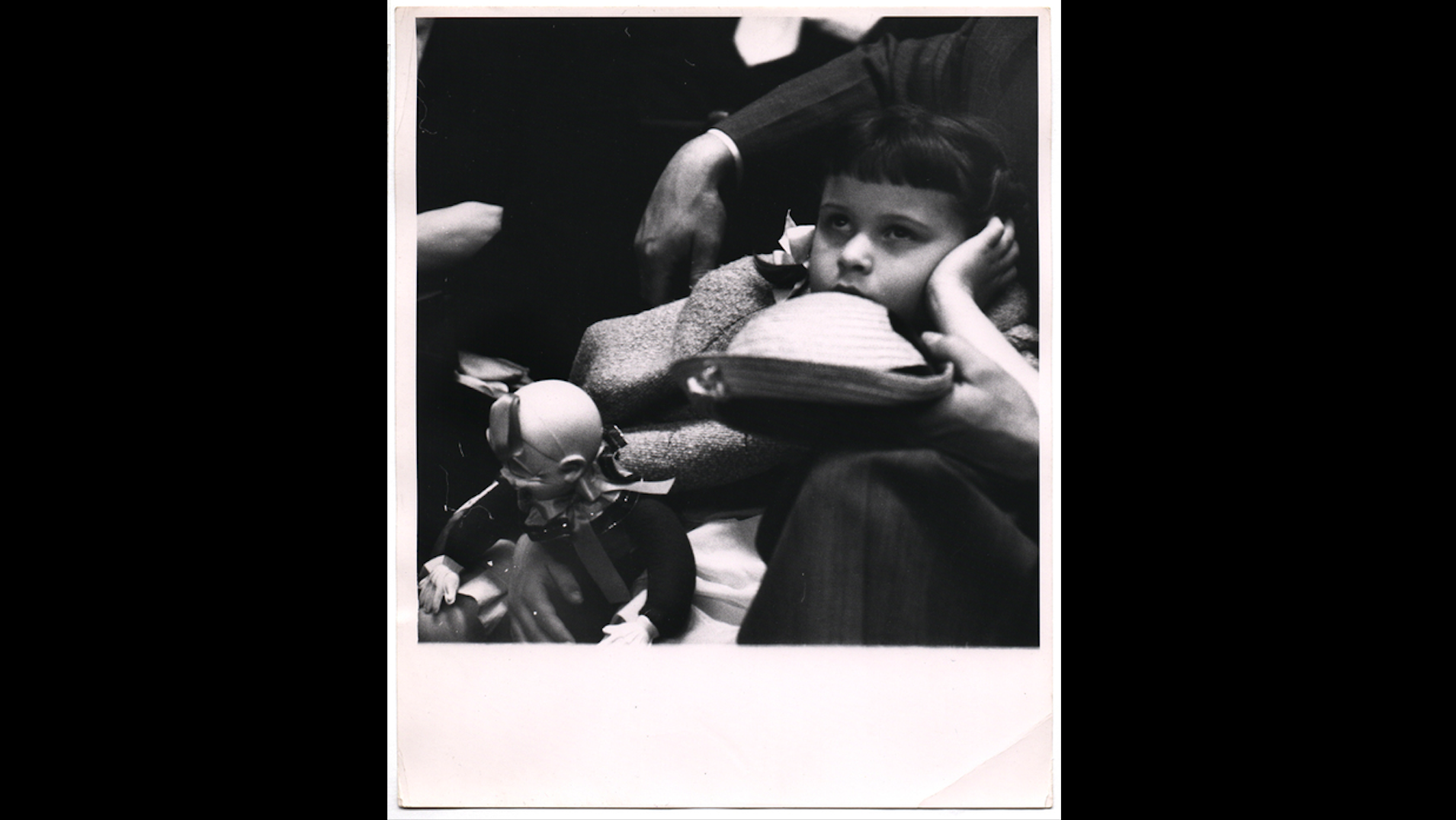

La fotografía de portada es de Ernst Haas, 1951.