Les deseas buenas noches a cada uno de los presentes y les agradeces por acompañarte en este día feliz, pero el discurso no lo escribiste tú. Lo que tipeaste esta semana fueron palabras en castellano, un idioma impuesto por quienes invadieron el territorio donde naciste y creciste, donde nacieron y crecieron tus padres. Es tu lengua materna, sin embargo. Con ella intentas cantar más allá de sus límites, rozando los misterios y las paradojas de tu época, de la naturaleza, de las personas y de las propias palabras, nada menos. Como la mayoría de tus compatriotas, es probable que por el lado de tu madre desciendas de más conquistadores que de pueblos originarios. Por el otro lado es seguro: desciendes de la lengua en la que ahora te escuchan balbucir. En ella sobrevivieron tus ancestros y fuiste precisamente tú, el primero en no hablar una palabra de alemán, quien escribió su historia. La relativa paz y la distancia te habrán ayudado a que los objetos al fin dejaran de verse borrosos, como le sucedió a Anna Seghers desde la misma Latinoamérica, o quizás lo que se requería era no entender del todo lo sucedido para hacerlo de otra forma. Luego de años investigando, entregaste la novela el día en que supiste que esperabas a un hijo. Solo él pudo empujarte a echar raíces en el aire, justo aquí, donde jamás lo habrías planeado y menos desde la marginalidad.

Lo que lees en voz alta no son tus palabras, dijiste. Aunque ahora las asimilas, todavía no te atreves a componerlas en alemán, habitando en la duda permanente, difícil de cuadrar con el perfeccionamiento de una vida en la literatura, que te hace sentir como si fuera intuitivo el cambio de una sílaba o de párrafos enteros que editas al compás de la escucha o de la lectura. Por eso regalaste esta creación a una máquina, a cuya inteligencia se la llama artificial –aunque dominada por intereses muy naturales que se adueñan sin control de todo pensamiento que las personas hayan publicado–, para que la interpretara y te la devolviera citando el conjunto de otra tradición, ajustando a las estructuras usadas por remotos colegas la forma singular que quisiste ofrecer en la tuya, porque tú mismo lo eres, como cualquiera en el mundo analógico que celebras. Cuestionaste cada frase de la máquina, pero no ha sido ella quien ha corregido tu pronunciación noche a noche, cuando al hijo le lees cuentos en voz alta, en lo que él llama su idioma. De a poco te parece más suyo, porque su relación con la lengua es aún y solamente a través del oído, que distingue la música de la S, de la Z y la ß; las vocales modificadas de las largas y las cortas. Tus ojos leen estas letras desde un idioma que a fuerza de no verlas, las iguala; como la máquina a quienes escriben, en dominio o no de sus materiales, o como muchas personas tienden a hacerlo con quienes desconocen o piensan distinto.

En Ciudad de México, Anna Seghers publicó La séptima cruz y Tránsito en alemán y luego regresó a Berlín. Tú te preguntas, en cambio, cómo se vuelve adonde jamás viviste. Cómo sacarle sonidos a un instrumento que estuvo en casa durante siglos sin que lo escucharas ni te atrevieras a tocarlo, cómo sumarte ahora al coro de los pájaros en la intemperie de esa misma casa, a las sílabas libres que solo en unas pocas combinaciones llegan a algún sentido, siempre ambiguo y que se escapa –como te gustaría hacerlo a ti– a la sintaxis y la puntuación que apenas lo sostienen. Pero la poesía suele suceder donde el amo se distrae, donde se vuelve a decir lo que nunca se había dicho. Es lo que hacen las protagonistas de La excursión de las niñas muertas de Anna Seghers. La guerra se las llevó y reaparecen hablando en su propia lengua y tiempo, aunque en otra geografía. Abren el territorio esperanzador y trágico de lo que pudo haber sido, fuera del control de la realidad, como casi todo lo que vale la pena. En tu propio desajuste, hablan tu padre y el padre de tu padre la lengua en la que habían callado. Es un relato oral que junta los puntos discontinuos del mundo, cuyo único sentido consiste en estar allí. Quizás las inagotables preguntas del hijo queriendo encontrarle algún otro sentido se estén riendo ahora junto a las niñas de Seghers y a las jamás nombradas que encontraste en tu propia familia. El hijo comparte sus dudas contigo, parado literalmente sobre las bombas aún sin detonar. Hasta aquí se parece mucho a tu padre, pero en estéreo, como se parece la poesía a la lengua de la infancia, a la precisión con que la aprendes vocalizando para luego olvidar todas las reglas en el preciso instante en que vibra.

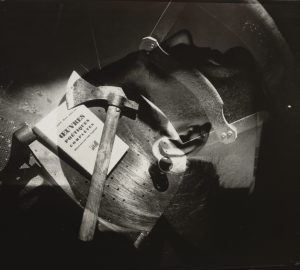

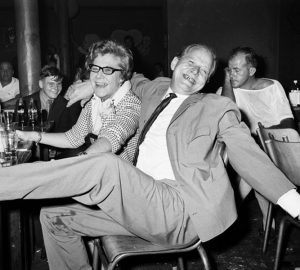

Vienes de un país en que los adolescentes escriben versos para desahogarse. Hasta donde conoces, todos los narradores chilenos compusieron poemas; también los músicos. Se escuchaban desde antes de la llegada del castellano. En la casa chilena son la planta baja para la expresión, pero también el piso más cercano al cielo, y quisieras hacer un elogio de este fenómeno popular. Recitan sus poemas quienes no son capaces de redactar un párrafo o de terminar una frase cuando hablan. También los escriben algunas de las personas más estudiosas que has conocido. Quieres agradecer la vida linda que te ha llevado a esa veintena de locos que componen poemas en cada pueblo que visitas. Los escriben porque el mundo les duele y a veces encuentran un lenguaje que lo trasciende. Para qué sirve el dolor, te preguntas a menudo. No pueden vivir sin escribir, tú mismo te das cuenta de lo difícil que te pones para quienes amas cuando las conjeturas, que se pasean a su arbitrio por tu cuerpo, no salen a la cancha a practicar las jugadas destinadas a terminar lejos del arco. Si se quedan encerradas, tus conjeturas se visten de convicciones. Se convierten en piedras y las piedras pesan. Mientras tanto los poetas, eternamente adolescentes, se reúnen a fotocopiar panfletos. Tú pegabas a mano las fotos y los textos de los que aún no dispone la máquina, primero de tus compañeros de colegio y luego de la universidad. Después diseñaste los libros en la pantalla, publicaste a tus contemporáneos del bar y de la calle, leíste con ellos miles de veces y recibiste unos cuantos puñetazos por tratar de unir lo que tiende a la separación, o porque tus colegas, como tú, se tomaban demasiado en serio.

Hoy festejas a quienes siguen poniéndole atención al mundo, dejándose llevar por la curiosidad y separando minutos y hasta jornadas imposibles para desentrañar lo que sueñan y leen, lo que están sintiendo y pensando ellos mismos u otros, ofrendando sus vidas al análisis de los problemas en vez de a evitarlos. Te parece heroica esta porfía del gozo y del sufrimiento entremezclados, de la ansiedad con que las infinitas maneras de la belleza buscan su cauce nadando a contracorriente. Siempre en busca de lo que falta, siempre esquivando las expectativas. Llevas treinta años admirando y respondiendo críticamente a sus brazadas, que no arrastran al planeta consigo ni extraen nada de él. Por el contrario, le regalan imágenes, ritmos y texturas; aromas, gustos e ideas. Las y los poetas cavan un túnel que no sabes adónde empieza, menos dónde termina, y al recorrerlo intuyes que no va a ninguna parte. A la muerte le hacen zancadillas con las alas de este paréntesis y es dentro de este paréntesis donde has formado tu comunidad. Eso querías decirles en castellano, que el premio te hizo pensar más que nunca en cuántas vidas has leído, en cada taller, cada recital, cada conversación apasionada sobre la poesía que, por permitirles a las palabras todo aquello que no es funcional a la máquina, las convierte en la forma más completa de comunicarse. De ver al otro, de ponerse en el lugar desde donde viene y sobre todo hacia donde va, para intentar comprenderlo.

Por Enrique Winter

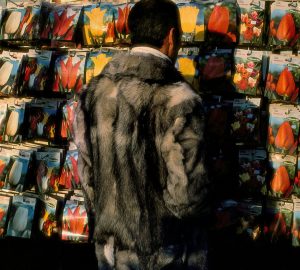

Fotografía de Luigi Ghirri