1. Novela sin novela: María Negroni desarma el naipe de los géneros para replantear los símbolos contenidos en las cartas: atraviesa los límites de la poesía, la memoria, la crónica, el ensayo y la autobiografía con una elegancia estimulante. Por eso, en su libro El corazón del daño, hay momentos y pasajes en los que reluce la poesía –fragmentos, resplandores lingüísticos, imágenes potentes–, y otros que parecen apuntes de diario, reflexiones o notas sueltas. Esa promiscuidad es parte esencial de su estilo: la obra se construye precisamente en esos intersticios, en ese entre de lo narrativo y lo poético. “¿No dijo Emmanuel Hocquard que lo que importa en todo artista es un problema gramatical, no un problema de memoria?”, pregunta Negroni.

Así elabora una disolución de los bordes generando una tensión fecunda. No hay una trama convencional, más bien hay escenas que surgen como epifanías, como ráfagas de una lengua materna extinta, de voces interiores, de silencios; una novela sin novela que se va configurando con intensidades y dolores, con fulgores poéticos que sin embargo mantienen los convencionales hilos narrativos.

2. Madre-lenguaje-ausencia: Uno de los ejes centrales del texto es la relación que la narradora (y la autora) mantiene con su madre, no solo como biografía filial, sino como figura simbólica del lenguaje y su poder. La madre aparece como “la dueña del lenguaje”, alguien cuyo dominio del habla, cuya presencia lingüística y emocional, marca, condiciona, desborda. La presencia de la madre parece ser casi absoluta en la vida de la hija, una simbiosis que deriva en confrontación, en necesidad de huida y sus siempre adosadas interrogantes; de preguntarse por la propia voz y la autonomía expresiva.

El estilo de Negroni articula esta relación no solo a través de lo que dice, sino de cómo lo dice: silencios, ausencias, lo que no se pronuncia, lo velado, todo eso que contribuye a hacer presente a esa madre; en la distancia, en el reclamo y en el duelo. La escritura funciona como invocación o como ajuste de cuentas, como un rito de despedida y reconciliación, aunque incompleta, fuera de tiempo. “No basta con recoger los restos del naufragio –dice Negroni–. Hay que instalar, en medio de las ruinas, las marcas de la obsesión”.

3. Intensidad rítmica, música: La prosa de Negroni vibra. Propone ritmos, contrapuntos, repeticiones, silencios interiores, construcciones que evocan melodías. No como una música ambiental, sino una música interpretada con destreza y seriedad, hecha del pulso emocional, de la tensión entre lo que duele y lo que se anhela. Anota: “Si sufro rítmicamente, si no me doy por vencida, tal vez logre desesperarme del todo y transformar el espanto en una máquina de resistir”.

Las frases pueden ser cortas, como sentencias, como pulidos aforismos que funcionan como latigazos. Otras son oraciones más extensas, grietas que se prolongan, respiraciones, resonancias. Esta alternancia –entre lo breve y lo expansivo, entre lo desconcertante y lo transparente– provoca una “lectura de la emoción”, el ejercicio automático de dar vuelta el espejo hacia uno mismo.

4. Memoria, dolor, escritura: Negroni se nutre de la memoria para extraer su materia prima. La infancia, los gestos domésticos, los espacios, los pasillos vacíos, las enfermedades (el asma de la madre, por ejemplo) aparecen como huellas indelebles en la construcción del yo narrativo. El dolor no se expone como espectáculo, sino como una presencia persistente en el tejido del habla. No se trata sólo de evocar, sino de averiguar, de arriesgar e indagar qué zonas del pasado conforman la voz presente, sin dejar de preguntarse por esa herencia –hecha de lenguaje, de afectos y distancias, de imposiciones y silencios– que llevamos sobre nuestras espaldas.

Así, la escritura aparece siempre como algo necesario, pero penoso, una lucha o un desafío: nunca algo cómodo. “Un libro de puño y cuerpo –declara Negroni–, seguramente errado en su tristeza, que fielmente fuera un censo de escenas ilegibles”, confirmando que la escritura aguanta el peso de la verdad, del cuerpo y hasta del dolor que el ser anida.

5. La materia de la materia: Negroni despliega un abundante catálogo de referencias literarias, citas y evocaciones. Dialoga con clásicos y contemporáneos, con Clarice Lispector o Edmond Jabés; con Virginia Woolf o Guimarães Rosa, no sólo como cita-muleta o homenaje, sino como parte fundamental de su propio discurso, que queda establecido desde la primera línea: “La literatura es la prueba de que la vida no alcanza, dijo Pessoa. Puede ser. Más probable es que la vida y la literatura, siendo ambas insuficientes, alumbren a veces –como una linterna mágica– la textura y el espesor de las cosas, la asombrada complejidad que somos”.

Estas referencias abren portales en los que resuenan los ecos de esas voces; sus contrastes, sombras; zonas de fricción que iluminan o desestabilizan lo que se narra. Y esa conversación con la tradición literaria y sus contemporáneos ejerce una función doble: propone modos, signos de posibilidad, pero también permite medir las distancias, lo que se absorbe, lo que se reclama, lo que se rechaza, lo que se reconoce como deuda, lo que se pervive como herida.

6. Efectos y significaciones: La conjunción de los elementos que componen su estilo produce ciertos efectos particulares: la sensación de estar siempre al borde: del silencio, de la pérdida, de lo que no se puede contar. Esa frontera entre lo dicho y lo indecible, marca el pulso del texto atravesado por una belleza dolorosa: el lenguaje desborda la evocación, lo íntimo, lo doméstico; las imágenes pueden ser duras, ásperas, pero al mismo tiempo deslumbrantes. Así, transforma el daño en tema literario: el dolor se hace palabra, se convierte en textura, en ritmo, en forma. El daño deja de ser solo algo vivido; pasa a ser algo pensado, elaborado, con una estructura, con repercusión estética. “Algo así como un compendio abstracto donde yo misma pudiera entrar, lo menos tímida del mundo, a preguntar a nadie qué hacer”, escribe Negroni, esperando que “en las bifurcaciones del camino, recordar podía equivales a unir (y a perdonar). Entonces valdría la pena”.

Un intento de reconciliación imperfecta: no busca ajustar cuentas para cerrar heridas, sino que explora el territorio de la herida como algo que permanece, algo con lo que aprender a vivir, algo que también forma al sujeto que escribe y al que lee, porque la intensidad de este artefacto narrativo requiere un lector cómplice que sepa interpretar lo no dicho, lo velado, las sombras que se esconden detrás de las pulidas frases.

7. Sostener la pérdida: En El corazón del daño, Negroni hace gala de su buen oficio estilístico –y de su arrojo emocional–, de su confianza en el lenguaje como espacio de sinceridad. Su escritura no busca empatía, sino tensión. No busca resolver, sino exponer. Que no se conforma con narrar, sino con indagar, desmantelar, rehacer la materia de la experiencia. Por eso su escritura no espectaculariza el daño, lo traspasa, lo vuelve belleza y artefacto del dolor, del duelo, de la evocación. “La ensayista polaca Eva Hoffman tiene razón –escribe Negroni–: La pérdida es una varita mágica. Las cosas se borran, se anulan, se suprimen, y a continuación se reinventan, se fetichizan, se escriben”.

Y en ese gesto final lo que ofrece no es consuelo ni redención, sino la certeza de que la literatura puede hacer visible lo indecible: la escritura como una forma de atravesar la herida sin cerrarla, de sostener esa pérdida con palabras que, paradójicamente, no cicatrizan, pero iluminan.

Por Felipe Reyes F.

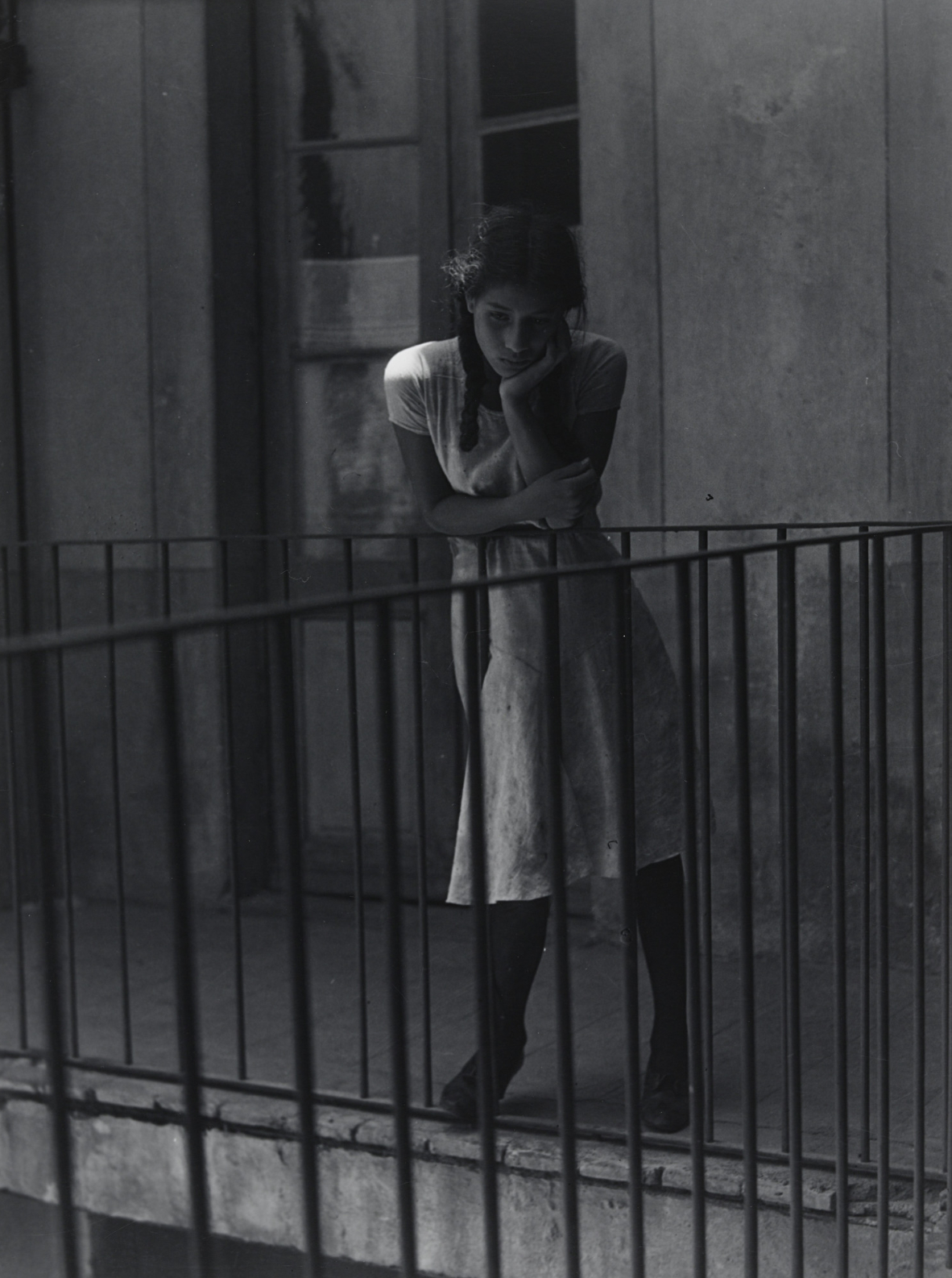

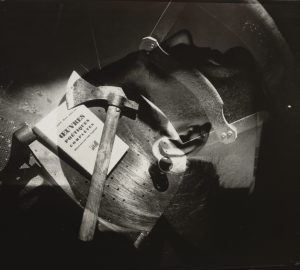

Fotografía de Manuel Álvarez Bravo

Sobre:

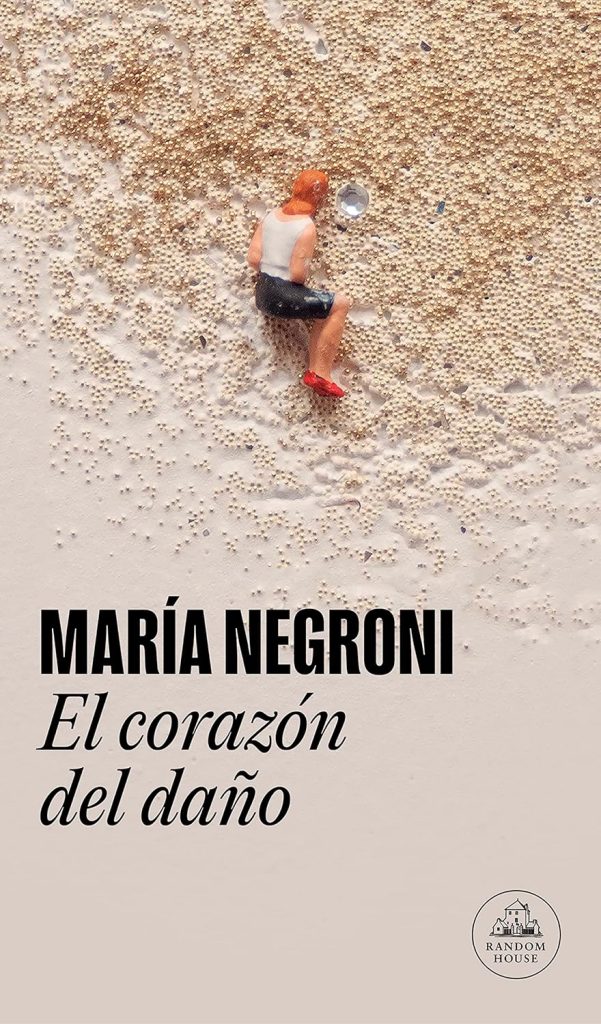

El corazón del daño

María Negroni

Random House