“En los libros de historia en las escuelas se habla de los pueblos indígenas en pasado.” Fue una de las frases que Lucrecia Martel dijo en la plática subsecuente al estreno latinoamericano —increíblemente el 12 de octubre, día que “celebra” la llegada de Colón a América— en el Festival Internacional de Cine de Morelia, de su nuevo film Nuestra Tierra, el primer documental en formato de largometraje de la directora argentina, después de consolidarse como una de las cineastas más importantes del cine contemporáneo.

Javier Chocobar, miembro de la comunidad indígena de Chuschagasta, en la provincia de Tucumán, al norte de la Argentina, fue asesinado a balazos el 12 de octubre —de nuevo, increíblemente— de 2009 a manos de Darío Amin, asistido por dos compañeros suyos, Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, que buscaban seguir usurpando las tierras de dicha comunidad para su explotación y venta. Aquel acto resultó en un juicio histórico para el país del cono sur del continente para establecer, no solamente la culpabilidad dentro del presunto asesinato, sino la propiedad lícita de las tierras por las que el hecho se desencadenó.

En el concepto aristotélico de historia se entiende que esta se construye a través de relatos. Y los relatos inevitablemente están basados en las fuentes preestablecidas como las hegemónicas. Documentos y restos legitimados sistémicamente por aquellos que se benefician de dicha legitimación. Por suerte, la historia se puede reconfigurar a partir de las imágenes. Nuestra Tierra recupera con rabia pero también con ingenio las imágenes y las redirige para cuestionar al establecimiento de las élites, que desde la formación del sistema occidental supuestamente absoluto y verdadero (y que hasta el día de hoy lo abarca todo) lo hizo en beneficio de lo que convenientemente tenía que ser la verdad irrefutable para sí mismos y la conservación de su poder.

Como en el resto de su filmografía, Martel entiende el cine como una extensión natural para explorar lo humano: el sonido, los cuerpos, las tensiones invisibles que sostienen la vida en común. Nunca parte de lo político, pero lo político termina filtrándose por inercia, como consecuencia inevitable de mirar con real atención. En La ciénaga, la decadencia de una familia burguesa del norte argentino revela, sin subrayarlo, la podredumbre de una clase entera; en Zama, el hastío existencial del funcionario colonial del mismo nombre se convierte en una reflexión sobre el deseo, la espera y la violencia de su propia empresa colonizadora. Acá, la cineasta argentina afina esa mirada para hacer del registro mismo una forma de revelación: las imágenes no declaran, sugieren; no gritan, murmuran. Fortaleciendo de esta manera todavía más el discurso que busca exponer.

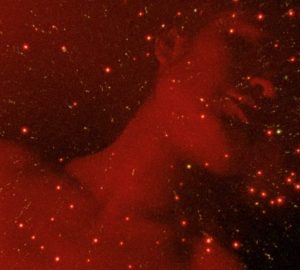

La película abre con una secuencia majestuosa que captura al planeta Tierra desde el espacio exterior, con un popular canto cristiano interpretado por un coro angelical de fondo. El hecho de arrancar así su película no es incidental; Martel también comentó tras la proyección que “el mundo no es tan chiquito como para masacrar gente para estarle quitando la tierra”. Ampliando así su discurso a un alcance tristemente universal, haciendo eco de las tantas historias como las de Chocobar alrededor del mundo y que tienen como principal víctima a los pueblos originarios. Y la canción elegida lo potencia aún más: esta limpieza étnica sanguinaria se ha llevado a cabo, casi en todos los casos, con la ideología religiosa como estandarte. La justificación divina ha dado sitio al saqueo y al exterminio (físico e histórico) de estas comunidades, de las que ahora solo queda una pequeña fracción de lo que fueron hace siglos. La validación del Estado y de Dios como respaldo del genocidio más grande perpetrado en la historia de la humanidad.

Martel, como en sus obras anteriores, explota magistralmente el poder de las imágenes, que tan hábilmente ha sabido dotar de un misticismo y una inteligencia bárbara, para mostrar los crímenes cometidos contra los Chuschagasta, y por extensión contra todos los pueblos indígenas de América. La manera de filmar el polémico juicio da fe de ello: la directora coloca la cámara estática frente a los acusados y algunos miembros del jurado, mientras un mozo entra constantemente a la sala a servirles agua o jugo en un pequeño vaso de cristal. Inmediatamente corta a los rostros desencajados de los miembros del pueblo diaguita, que escuchan en silencio las deliberaciones de la defensa. En lugar de añadir una voz en off explicativa, testimonios encimados o algún otro tropo facilón o, ya de menos, común del documental, Martel recurre al montaje y a una cámara sutil para decirnos con brío más de lo que cualquier artefacto podría transmitir.

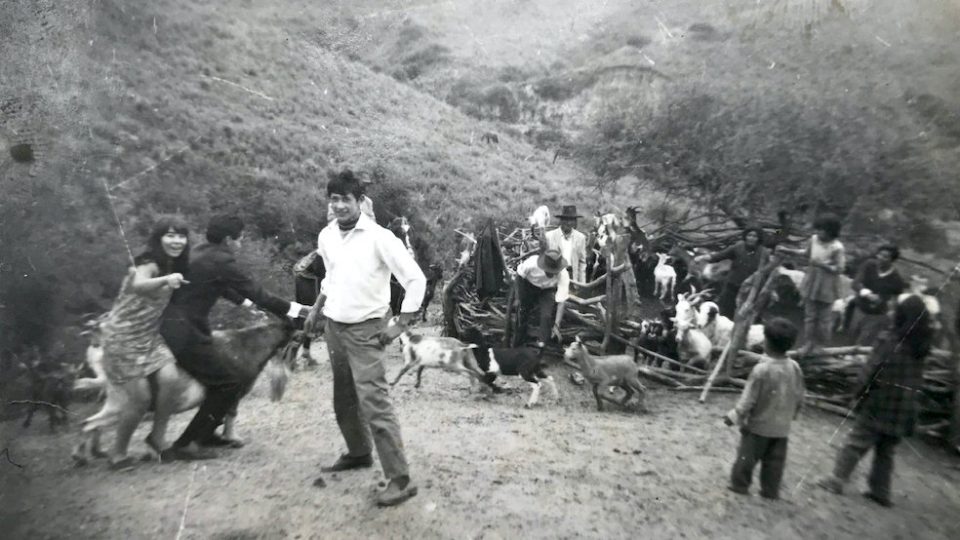

La salteña también les permite a los indígenas tomar el espacio del documental como propio, cediendo la totalidad de su duración a testimonios o narraciones de ellos mismos. Con un par de excepciones que sirven para ridiculizar o contextualizar, ellos son los únicos que entran en contacto directo con la cámara y la formación de la película, permitiéndoles así hacerlo desde la humanización y el entendimiento hacia su pueblo y sus raíces. Evitando por completo la exotización e incluso la revictimización, llegan a celebrar su riquísima historia en las discutidas tierras. Repasan bellamente fotografías y relatos, fortaleciendo el mito de la legítima pertenencia de los territorios ancestrales que se les busca arrebatar aún hasta el día de hoy.

Por eso es justamente oportuno que la fecha de estreno del tópico documental en tierras americanas se diera el mismo día que el pueblo latino ha llamado a rebautizar como Día de la Nación Pluricultural o, mejor aún, Día de la Resistencia Indígena. Con Nuestra Tierra, Martel ha formado una obra de una potencia que me parece rebasa la pantalla para conversar directamente con la actualidad. Sin llegar a dar la satisfacción a su público de ser cómoda, su última película remarca con vigor la importancia de un mensaje urgente y trascendental: recordar. Aquí, los Chuschagasta se nombran una y otra vez para validar su existencia a partir de la memoria. Una memoria perdida —o más bien, borrada— que alza la voz a gritos, buscando justicia y visibilidad con un mensaje tan necesario como resistente: seguimos aquí.

Por Andrés Garza desde el FICMorelia.