No es de otra cosa que hablamos nosotros: de un llamado que se lanza a nuestros ancestros, quienes acuden envueltos en su invisible película; de un viaje a través del más allá ya sea el nuestro o el de los mundos animal, vegetal y mineral; luego, el retorno aquí abajo por vías inexploradas. Esto es precisamente lo que practica el cineasta chamán.

—Raúl Ruiz, “Por un cine chamánico”, 1995.

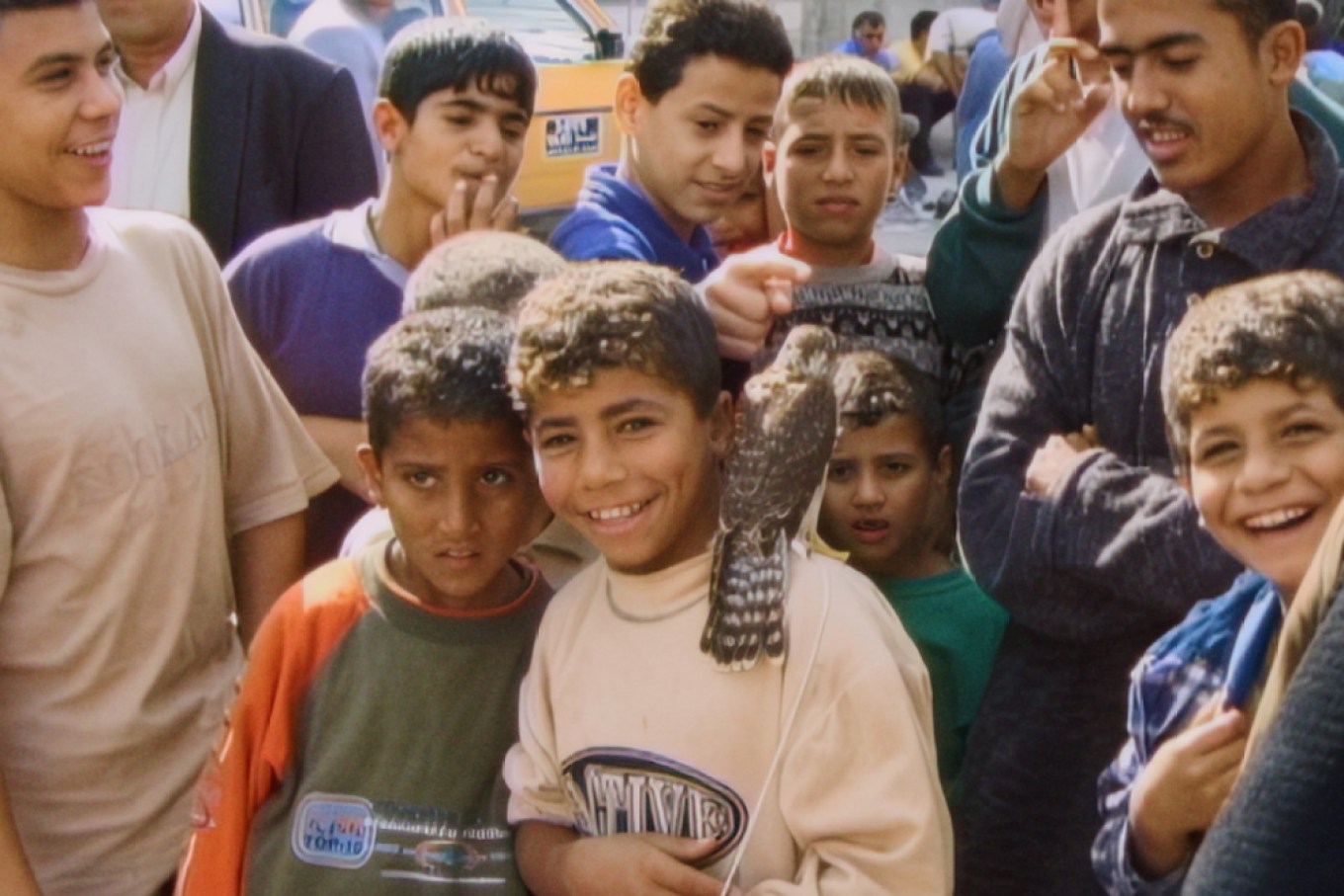

Durante más de dos décadas y sin saberlo, el cineasta palestino Kamal Aljafari participó en el proceso de hacer una película. Su realización comenzó en 2001, cuando viajó por Gaza para buscar a un amigo que había conocido años atrás durante su paso por una prisión israelí. Sin intención alguna de hacer una película —nos cuenta— Aljafari filmó de manera casi compulsiva el recorrido que hizo con Hasan por la ciudad palestina sitiada, produciendo una importante cantidad de material audiovisual que más tarde sería olvidado. Aljafari nunca encontró a su amigo, y el registro de su deriva por Gaza con Hasan quedó enterrado, sin marca, entre sus múltiples archivos. Fue sólo dos décadas más tarde, en medio de la ofensiva genocida de Israel en Gaza, que Aljafari encontró las cintas accidentalmente. Cuando las revisó, nos dice, no fue capaz de reconocer lo que era. Miró las grabaciones sin saber que era Gaza y sin recordar absolutamente nada de su paso por ella—incluyendo el hecho de haberlo filmado. Gradualmente, sin embargo, se fue dando cuenta de que, sin saberlo ni recordarlo, había producido el archivo de un mundo ahora brutalmente desaparecido, exterminado, y que ese archivo se las había arreglado para persistir y emerger con vida en el momento más adecuado.

La película resultante, Con Hasan en Gaza (2025), cuyo estreno mundial fue en el Festival de Cine de Locarno, no es solo un testimonio fantasmal, alegre y desgarradoramente vital de este mundo. También es el testimonio de un modo fugitivo de hacer cine que excede la agencia, la intencionalidad y la voluntad propiamente humanas. Aljafari recuerda que si hubiese encontrado las cintas años antes, las hubiese usado para otra cosa, o simplemente las hubiera desechado. Fue precisamente su olvido, nos dice—un olvido distinto, tal vez, de aquel cómplice de la aniquilación y borramiento colonial—el que permitió que la película se fuera haciendo sola, en los márgenes de la historia, como conspirando desde sus pliegues esquivos y subterráneos. Sólo para anunciar su presencia, sólo para filtrarse en la superficie en el momento en el que debía ser vista y escuchada. Como si, más allá del cineasta, las cintas hubieran sabido que habían sido producidas, sin intención, para convertirse en la memoria, el eco, la presencia de lo que ya no está.

Mientras escuchaba a Aljafari hablar sobre la misteriosa gestación de Con Hasan en Gaza, no pude evitar pensar en Raúl Ruiz y su idea de cine chamánico. Cuando en una entrevista televisiva del 2002 Cristián Warnken le pregunta por lo chamánico, el cineasta chileno responde con una anécdota: un profesor universitario estaba enseñando una de sus películas—Tres vidas y una muerte (1996)—como una alegoría del frente popular y la izquierda francesa. Para Ruiz, esto era totalmente incorrecto: “Yo quería construir una película cubista, donde muchas historias se transformaran en una sola (…) mi película podía ser cualquier cosa menos eso”. Pero después de un par de días Ruiz recordó que durante el rodaje, el actor Marcello Mastroianni le había preguntado “¿Cómo camino?” A lo que Ruiz impulsivamente respondió, “¡como [François] Mitterrand!” En otro momento, le preguntaron “¿Cómo deberían vestirse las hadas?” Y Ruiz sin pensarlo dijo: “como el frente popular”.

Cuando recordó estos detalles no planificados, periféricos, Ruiz se dio cuenta de que lejos de estar equivocado, el profesor había visto “la película que yo estaba haciendo sin saberlo”. Este efecto, Ruiz continúa, “puede llamarse chamánico. Es decir, yo mismo estaba siendo utilizado por otras fuerzas que no estaban en mi cabeza, por una intencionalidad que no era mía”. A lo que el entrevistador, como si entendiera, se precipita a completar: “¡fuerzas del inconsciente!” Y Ruiz responde, dudoso, “llamémosle así para simplificar.” Pero luego aclara, haciendo un gesto circular con su mano (como si apuntara a algo invisible que lo rodea): “yo diría de los numerosos inconscientes. Es decir, de todos mis muertos. Como diría un… un chamán”.

¿Habrá estado Aljafari, también, implicándose en un modo chamánico de hacer cine? Un modo chamánico, esto es, que no es simplemente inconsciente sino que emerge de una relación, una escucha, una sintonización con todos sus muertos—humanos y no-humanos, pasados, presentes y futuros—que lo rodean? ¿Una sintonización, es decir, con aquellas fuerzas que no pueden saberse o conocerse pero que sin embargo están aquí, desplegándose, tocándonos, susurrándonos a la espera de que dejemos a un lado nuestras humanas pretensiones de soberanía, intención y agencia para ocupar nuestras cabezas, para expresar sus intencionalidades a través y más allá de nosotros?

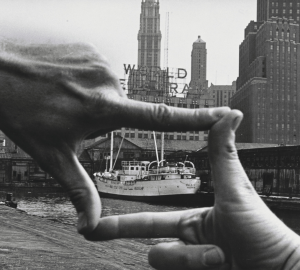

Aljafari nos explica que una vez encontrado el material, el proceso de montaje fue extremadamente rápido y fácil. Apenas tuvo que modificar las secuencias, como si el documental realmente se hubiera hecho solo. La película, en efecto, se siente como una colección de tomas largas y erráticas de una videocámara que se rehúsa a dejar de grabar (como si se hubiera quedado prendida), que insiste en registrar cada momento, cada esquina, cada transición de un lugar a otro; desde el interior de un taxi recorriendo las calles a una serie de edificios grises, la vista invertida de postes y cables de electricidad, niños y niñas jugando en las orillas del mar. Es una cámara que, de algún modo, se rehúsa a encuadrar. Una cámara que no sabe que está grabando, que no busca un centro, ni un horizonte, ni un resultado, sino que momentáneamente divaga a través de todo, al mismo tiempo perdida y curiosa. Como si la cámara estuviera buscando, también, al amigo desaparecido, y en esa búsqueda hubiera registrado todo un mundo en desaparición. Es una cámara, en otras palabras, que sabe que en su fracaso de encontrar y encuadrar—y este es su saber—está en última instancia encuadrando lo inencuadrable.

La magnitud, la potencia de Con Hasan en Gaza está en su capacidad de hacer tangible lo inencuadrable. Lo inencuadrable que es la vida incapturable que se rehúsa a ser contenida, reducida, y aniquilada por los marcos brutales del colonialismo blanco—incluyendo los de la imagen y la representación. La vida, la gozosa e irreducible vida que insiste en respirar, en palabras del poeta y pensador afroamericano Fred Moten, “más allá y más abajo—antes y antes—de la captura”. Como espectadores somos invitados a ser tocados por esta vida que se fuga de toda forma de legibilidad y aniquilación. Somos invitados a recibir un regalo cinematográfico del más allá. “La idea—escribe Ruiz—es siempre establecer una relación con el más allá”. Y esto sólo puede ocurrir cuando nos sintonizamos con las fuerzas, cuando nos disponemos a escuchar los susurros de todos nuestros muertos para conspirar, con ellos, desde los subterráneos. “Esto es precisamente lo que practica el cineasta chamán”.

Por Catalina Segú