Una pantalla llena de pasillos

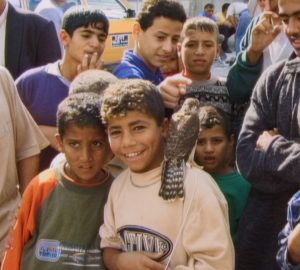

El largometraje paraguayo 7 cajas (2012), dirigido por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, presenta un relato realista y sin filtros, en el que no hay posicionamientos morales ni políticos. Es, por lo tanto, una narración descriptiva y no prescriptiva: exhibe una situación social particular casi sin juzgarla. La acción transcurre en los pasillos y rincones del Mercado 4 de Asunción, Paraguay, durante todo un día de abril del 2005. La película retrata de forma cabal la presencia de la tecnología de la época en la vida cotidiana de los personajes. En este sentido, el protagonista, Víctor, un carretillero de 17 años, está obsesionado con tener un celular con cámara filmadora, para poder ser visible. Como sujeto socialmente invisibilizado, Víctor busca invertir el orden, guiado por los actores de cine que ve en las pantallas de los televisores del Mercado 4. Víctor es víctima de este modelo exitista y superficial, regulado por el culto a la imagen y el anhelo de fama. En una de las primeras escenas, cuando su hermana Tamara le muestra el celular con cámara filmadora que su amiga Leti quiere vender, Víctor comenta en voz baja: “Como salir en la tele”. Este pensamiento va a atravesar toda la narración.

En la introducción al libro El estado de las cosas, Gabriela Copertari y Carolina Sitnisky (2015) explican que la noción de cine nacional “se aplica comúnmente a los films de producción local, ya sean filmados en una locación y lengua particulares a una nación, ya sean producidos a través de subvenciones estatales, o bien sean sus equipos de producción, dirección y actores pertenecientes a una determinada nación” (p. 12). Como producción nacional, el film de Maneglia y Schémbori batió el record de taquilla de Titanic (1997), llegando a superar los 270 mil espectadores. También recorrió festivales de cine, fue nominada y obtuvo varios premios. Pero, ¿qué hay detrás de esta película paraguaya? ¿Cómo podemos explicar su éxito? ¿Expresa algún tipo de “cultura nacional”?

“Pinta tu aldea y pintarás el mundo”

En “El concepto de cine nacional”, Andrew Higson plantea que la hegemonía de la industria cinematográfica estadounidense sobre los denominados cines “nacionales” repercute indefectiblemente en el entramado cultural desde el que se producen estos films:

Hollywood no es sólo el cine más poderoso a nivel internacional: ha sido, desde luego, por muchos años una parte integral y naturalizada de la cultura nacional, o de la imaginación popular, de la mayoría de los países en los que el cine es una forma de entretenimiento establecida. En otras palabras, Hollywood se ha vuelto una de esas tradiciones culturales que alimentan los así llamados cines nacionales de, por ejemplo, las naciones europeas occidentales (2014: 982).

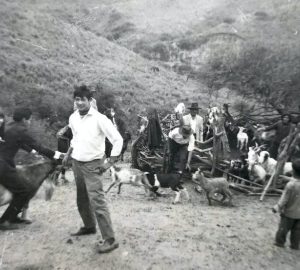

Si el modelo hollywoodense es parte formativa de la cultura nacional, ¿cómo hacer un cine por fuera de esos estándares? Una respuesta posible es trabajar el género (en este caso, el thriller) desde una mirada paródica, generando una mezcla entre lo local y lo universal. En su Diccionario de cine, Eduardo A. Russo (1998) afirma: “En el cine, a menudo lo parodiado no es una película en particular, sino un género entero” (“Parodia”). Si tenemos en cuenta las carretillas de los personajes (tanto del protagonista como de los antagonistas que lo buscan y siguen por el mercado) como reemplazo de las persecuciones y explosiones de automóviles presentes en las producciones hegemónicas de mayor costo, podríamos decir que 7 cajas funciona con un efecto irónico sobre esa tradición. En una crítica publicada en el diario cordobés La Voz del Interior, Rodrigo Rojas (2012) observa esta transformación de la narrativa habitual: “7 cajas adapta los estereotipos americanos a un tercer mundo que se ofrece en carne viva: en lugar de persecuciones espectaculares de autos, hay carrera de changitos [sic]”. Más que una contradicción estética, en 7 cajas hay una reapropiación del lenguaje cinematográfico. En sus casi 100 minutos de duración, la película se construye como una extensa y agotadora cacería por las manzanas del Mercado 4.

¿Cómo hacerse visible?

El film representa un orden social injusto y desigual, en donde los más carenciados toman decisiones cuestionables con el objetivo de conseguir (más) dinero. Un ejemplo es la odisea que emprende Nelson, el carretillero rival, creyendo que Víctor transporta plata en las cajas que lleva encomendadas. Ante la desesperación por no conseguir la medicación que necesita su hijo, opta por hacer todo lo posible para quedarse con la carga de Víctor. Otro ejemplo donde se ilustra la carencia aparece cuando uno de los policías pide un móvil por radio y le contestan que no hay ninguno disponible, evidenciando la falta de recursos para las fuerzas de seguridad. Pero lo “local”, es decir, lo paraguayo de la película no funciona únicamente a nivel temático, sino que también se registra en el lenguaje que opera sobre el guión: los diálogos de los personajes mezclan el español y el guaraní, imprimiendo un tono propio al largometraje.

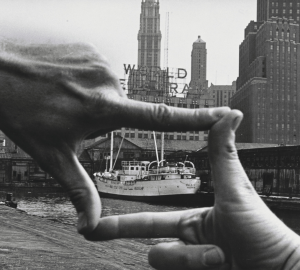

Dos ejes transversales abren y cierran el relato: el dinero y la visibilidad. Como engranaje central de la maquinaria capitalista y, por ende, también del ámbito limitado de la película (es decir, el mercado), el dinero marca el pulso de la narración. Como se explicó más arriba, el dinero direcciona las actitudes de los personajes: Víctor acepta transportar los siete bultos por la promesa del pago futuro (la otra mitad del billete de cien dólares); Tamara deja el dinero del cobro de la venta del celular a su amiga Leti en la cama del hospital; Darío, Luis y Jorge planean el secuestro de la esposa de Jorge por la recompensa, etc. Tanto el principio como el final del film muestran la casa de cambio y mencionan el precio de la moneda extranjera. La visibilidad, por su parte, aparece en los primeros fotogramas, cuando Víctor, sujeto invisible por antonomasia, observa el fragmento de una película y repite el guión en voz baja; hacia el final, Víctor se convierte en un sujeto visible: su imagen es pública en la televisión. Si se quiere, 7 cajas presenta muy sutilmente un mensaje crítico en su última escena: reducido a una noticia efímera entre los múltiples mensajes televisivos, como un hecho periodístico más, todo el argumento de la película pasa a formar parte de la espectacularización de la pobreza a través de los medios masivos de comunicación. En otros términos, una problemática social profunda es absorbida por lo que el filósofo francés Guy Debord llamó “la sociedad del espectáculo”. Mientras las imágenes de violencia se reproducen en numerosas pantallas a lo largo de todo el país, Víctor sonríe porque salió en la tele, grabado por Jim con su celular. Paradójicamente, después de una intensa jornada en la que intentó ser invisible ante los enemigos que lo perseguían, ahora se alegra por reconocerse como un sujeto visible y “famoso”.

Por Julián Berenguel