Polifonía, ¿qué pensamos cuando leemos o escuchamos la palabra? En multiplicidad, en voces que luego nos conducen a los cuerpos y texturas, que en esta Polifonía por ratos se concretan, por ratos se confunden y disuelven en el movimiento, vaivén que conmueve el tránsito a lo largo del poemario.

Comenzamos con un vuelo: una mancha café surcando más que el cielo, en una cacería bidireccional que pareciera remitir a la infancia y a la observación de una ajenidad de la que se termina siendo partícipe. Quien vuela se posa luego como acompañante, en una sed por el cuerpo de otro que nos lleva a un erotismo camuflado en la polisemia de las imágenes (“paja/tablas/sangre”) y donde ambas figuras se mezclan con el caballo, hilo conductor no sólo para estas subjetividades (y el poemario), sino para el deseo que excede a la hablante, pero que tolera con cierto temple: “dejaré de ser una niña/ vendré sin avisar/ me sacaré la piel/ y esperaré mi turno”.

Otro aspecto que se devela a lo largo del poemario: la trizadura. Del objeto, de la materialidad, del cuerpo y la memoria. En este sentido, me pregunto si la inmovilidad presente, por ejemplo, en “Dios cría infieles” se opone a la entropía, a la irreversibilidad de las cosas que nos lleva al cambio. Esas posibilidades luego se nos muestran, a su vez, en cómo ambos cuerpos, de la hablante y el caballo, se subvierten en una búsqueda común: “tatuaré su nombre en mi cabeza/ un solo cuerpo/ unidos por el amor a la libertad/ me llevará de aquí/ dejaremos este barrio inmundo/ amotinados por la luz”, y que los orienta eventualmente a la muerte como huida en lugar de la capitalización del organismo: “morir es gratis/ que se queden recogiendo las monedas con sangre/ que tu carne sea alimento/ nunca podrían alcanzarte/ ni mirarte cerca al sol”.

¿Qué es el cuerpo? Jean-Luc Nancy en 58 indicios sobre el cuerpo señala que “el cuerpo es material. Es denso. Es impenetrable. Si se lo penetra, se lo disloca, se lo agujerea, se lo desgarra”. Del mismo modo, “los cuerpos se cruzan, se rozan, se apretujan, se estrechan o se enfrentan: tantas señas se hacen, tantas señales, apelaciones, advertencias, que ningún sentido definido puede saturar…”.

En “Tengo una pezuña de yegua” la hablante se sirve de su cuerpo y del despeñamiento paulatino de éste (como la caída de los dientes) para su uso y sobrevivencia, determinando su corporalidad a una idea de autonomía que a su vez y por momentos vemos reflejada en el caballo y su carrera: “no me vengan con tonterías/ mi futuro es sin promesas/ vertical y salvaje”. Sin embargo, no hay desgarramiento, sino más bien un entrelazamiento, la transfiguración de la hablante con el caballo que nos lleva a una dimensión que, como dice Nancy, se vuelve difusa, y a lo largo de Polifonía incluso indistinguible: “saberse huacho y sin destino/pezuña herida en el lomo”.

Se percibe cierta incomodidad en el lugar en que se sitúa la voz poética y que ineludiblemente nos conduce a una sensación de extrañamiento en aquel sitio donde reposa la infancia, relación contradictora que luego se traspone con imágenes que evidencian un desplazamiento de la temporalidad hacia otros espacios llenos de evocaciones: “sombras somos pasar/ ya no sé si volveré a verte correr/ como rayo en este campo lejano […] el compás de un segundo persiste”. Aparece luego un acto de escritura que muestra el artificio (a través de la palabra ensayo, que a su vez me hace cuestionar si es propiamente tal como producto de la palabra en su uso más literal, o si en su connotación nos hace referencia a la vida y sus roturas).

Llegado este punto, debo mencionar otra traslación que se produce, pero esta vez en mí, con el texto “Camino de bar en bar temblando”. Desde los primeros versos me surgen apariciones que, como fantasmas, se cuelan en mi imaginación y me transportan, difuminando las distintas experiencias con un paisaje pretérito que duele y me estimula, al mismo tiempo. “Con el aliento apenas enjambre/ susurro/ la fusta golpea mi cabeza. / Acepto mi destino sobre el lomo/ me pongo en juego como una pieza más”. Al estar la visión contaminada por mis propias percepciones sobre el pasado, dudo en si figurar como hablante a una especie de padre o a una hija que recibe esa herencia que es también simbólica.

Se mezclan estas imágenes con otras en donde la voz poética se distancia, situándose como observadora de acontecimientos propios de un escenario más bien viciado, pero que siempre fue una de las aristas del imaginario que se construye a lo largo de los poemas: “ellos ignoran el amor/ como una mancha de tinto/ caen y se levantan en la cantina/ con la frente en alto/ los dientes postizos/ y una costra imborrable”. Esto es la cotidianeidad, al fin y al cabo. Del juego, de la apuesta, de una marginalidad donde no hay nobleza y los pesares son parte del gobierno del azar. “Deshacer la memoria abandonada/ la experiencia discontinua/ de la fatalidad/ El arrojo del destino/ como papel principal es inevitable”. ¿Es ésta la desaparición del sujeto o una manera de sublimar la memoria y el presente, de anular el futuro a través de la entrega resignada a la fortuna?

Hay ocasiones en las que el recuerdo es desplazado u obliterado por la velocidad de la carrera que se desarrolla a lo largo del poemario. Por momentos pareciera ser que el galope y el caballo se traducen en la celeridad con que la lengua se expresa, vomitando las palabras como balas (en “Lengua obscena”, por ejemplo).

Por último, en “Muerte sonora” encontramos nuevamente esta identificación entre la hablante y el caballo, compartiendo un sino al que se enfrentan y que es adoptado por ambas corporalidades: “Oír el sonido de mi corazón quebrarse/ ese instinto animal que nos une al peligro/ enfrentados a la violencia de esta pista/ el mundo es violento/ respira a una velocidad/ inferior a mis pulmones/ pulsa y rasguña/ elegimos el juego/ sin camino ni señal”. Llegando al término la caída es a su vez un vuelo, en lo que podría ser un retornar al tiuque del inicio del poemario, y que complementa una musicalidad que concluye como telón de fondo sobre los cuerpos que se transmutan en una armonía.

Quisiera finalizar citando nuevamente a Nancy: “El cuerpo va por espasmos, contracciones y distensiones, pliegues, despliegues, anudamientos y desenlaces, torsiones, sobresaltos, hipos, descargas eléctricas, distenciones, contracciones, estremecimientos, sacudidas, temblores, horripilaciones, erecciones, náuseas, convulsiones. Cuerpo que se eleva, se abisma, se abre, se agrieta y se agujerea, se dispersa, se echa, salpica y se pudre o sangra, moja y seca o supura, gruñe, gime, agoniza, cruje y suspira”. Al igual que los cuerpos desgajados en el poemario, arrastrados con el movimiento de este galope poético en el que la polifonía también nos llama a enhebrar nuestra propia voz.

Por Isabel Martínez

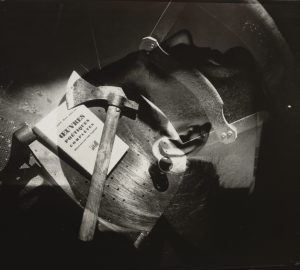

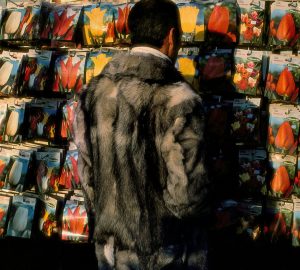

Fotografía de Garry Winogrand

Sobre:

Polifonía de una carrera

Karo Castro

Traza Editora

2024