Uno de los signos inequívocos de la llegada del verano es la sensación de que, al acabarse las clases y las correcciones que marcan gran parte del año para quienes trabajamos en la universidad, se abre un espacio para retomar lecturas postergadas y adentrarse en otras nuevas. Novelas, ensayos, poemas, pero también libros de teoría o lecturas especializadas se acumulan a lo largo del año sin que encontremos el momento de abordarlos, menos porque no tengamos ese tiempo (uno siempre puede hacérselo) sino porque no nos caben en la cabeza: el disco duro está saturado de informaciones y un buen libro requiere algo de aire para respirar.

Me da lata escribir reseñas, he escrito muchas y me aburre el ejercicio, pero sí me gusta anotar comentarios sobre lecturas hilando unas con otras al ritmo de la vida cotidiana. Es lo que hago aquí, registrar reacciones a libros con los que me encuentro. Varios son de escritores o editores amigos, por lo que no tengo pretensión de objetividad o de distancia alguna. Por lo demás, uno siempre se hace amigo de los buenos libros aunque no conozca a sus autores, o aunque hayan fallecido hace siglos…

Comienzo mis lecturas de estación por dos novelas: Morir solo, de Federico Eisner, y Clara y confusa de Cynthia Rimsky. En la primera, el narrador en primera persona viaja a Uruguay a seguirle la pista a su padrino, muerto en circunstancias poco claras. O al menos así lo ve él, que intenta esclarecer lo que a nadie más le parece misterioso ni turbio. La figura del padrino se vuelve por momentos una alegoría de un Uruguay mitificado por memorias de la infancia en que vivió Marcos, el protagonista, un país que mira con amor pero también distancia crítica, cuya historia política reciente se revisa a través del cristal de las vidas de sus padres y el grupo de amigos universitarios a los que pertenecía Roberto, el padrino. La novela se aproxima por momentos al género policial, y está atravesada por el fantasma de la autoficción, a la que se resiste, pero tiene también pasajes autorreflexivos en los que se pregunta cómo contar esa historia –tal vez la pregunta que subyace a toda primera novela–, y en su sección final se entrega con más decisión al vuelo de la fantasía, en un delirio que nos arrastra consigo en esa búsqueda imposible del sentido de la muerte de alguien que parece haber decidido no dejar rastros que permitan comprenderla.

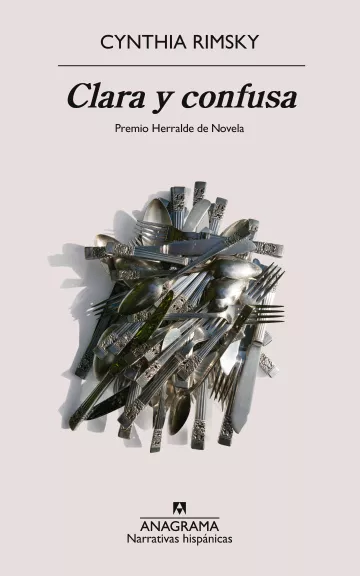

La novela de Rimsky entrelaza dos historias: la primera es la de un amor más bien improbable entre un plomero y una artista que le impone todo tipo de restricciones. La segunda es una suerte de intriga entre policial y política, relacionada con la corrupción que aqueja al sindicato de plomeros. Spoiler alert: ninguna se resuelve. La novela genera un suspenso y una tensión crecientes que, como era de esperar en un relato de esta escritora, no conducen a un desenlace que explique o enseñe nada, que alivie nuestro malestar ante la complejidad y confusión de la existencia. Si hay alguna moraleja en la novela, podría ser esta: una estética de la escritura que se opone al didactismo bienpensante, a la tiranía de la representación de la realidad tal como es. Rimsky toma elementos de la realidad cotidiana y los distorsiona hasta volverlos no irreconocibles sino levemente enrarecidos. Esta operación, que atraviesa toda su obra, se combina en esta novela con una eficacia narrativa que otras novelas suyas esquivan y complican. Clara y confusa es, en cambio, deliberadamente ágil, menos sinuosa en su desarrollo narrativo que obras anteriores como Yomurí o El futuro es un lugar extraño. Se habla mucho de la singularidad de la obra de Rimsky, pero habría también que mirarla dentro de una tradición de escritores chilenos que cultivan un humor absurdo, y que funcionan como un contrapunto al realismo supuestamente imperante en nuestra literatura. Pienso en Juan Emar, Andrés Gallardo, y por cierto el propio Raúl Ruiz, cuya teoría de la narrativa caracterizada por la ausencia de un conflicto central Rimsky ha citado a menudo como una influencia importante en su narrativa. Habría también que pensar sus relaciones con la obra de Kafka, que no explora, como se solía decir, lo absurdo de la existencia, sino más bien el suspenso del sentido, los enigmas cotidianos en principio indignos o imposibles de contarse, el reverso de la épica o de la Historia con mayúscula. Tanto el relato de ese amor intenso pero imposible por razones no del todo claras como el del esfuerzo por oponerse a la corrupción tienen un tono inequívocamente kafkiano en su batalla contra obstáculos que parecen a primera vista nimios pero se revelan al cabo insalvables. En una época en la que nos apresuramos cotidianamente a clasificar y clarificar todo lo que nos encontramos con me gusta/no me gusta, viene bien esta novela que sencillamente explora la complejidad de la existencia e imagina unas vidas no del todo inverosímiles pero definitivamente irreductibles a lo ya conocido, a lo calculable y predecible.

Juana Bignozzi en el centro de la noche de Vanina Colagiovanni, es la biografía de una poeta argentina que no conocía antes de que llegara a mis manos este libro. Más que una biografía propiamente tal (aunque cuenta su vida) es un retrato literario, como reza el subtítulo, o un perfil, como dirían los periodistas. Pero un perfil se contenta con trazar el contorno de una figura, vista de lado, mientras que un retrato escruta el rostro y su mirada, intentando pintar a un alguien de manera tal que lo sintamos vivo en la tela, frente a nosotros. Es lo que hace Colagiovanni. Normalmente no leería un libro sobre una escritora cuya obra no conozco, pero me llega de regalo y me animo a adentrarme en sus páginas. El libro es ágil, agudo, inteligente, entretenido y bien escrito: retrata no solo a su protagonista sino al mundo que orbitaba en torno a ella, el de los poetas de los sesenta en argentina y el de los poetas jóvenes que se fueron acercando a ella atraídos por su aura (entre estos últimos está la autora). Me pasa algo curioso: el libro construye un personaje fascinante y entrañable, una mujer temperamental, apasionada, culta, original, pero los versos que cita no me parecen estar a la altura del mito que edifica. Como me sucede muchas veces con poetas argentinos, me parecen más bien prosa entrecortada que versos en el sentido musical. Es un lugar común muy discutible el de que en Chile tenemos mejores poetas y en Argentina mejores narradores, pero algo de eso hay, como si en el país vecino predominara la capacidad de relatar, el cuento (incluso en la poesía) y en el nuestro, incluso en la prosa, cierto gusto por el placer de la palabra, independiente de lo que se dice. Se me ocurren miles de excepciones y contraejemplos al instante, a uno y otro lado de la cordillera, pero me digo que habría que afinar la hipótesis, incluso si siempre he tenido antipatía por la idea de que existan identidades nacionales en literatura. En todo caso, el libro me deja con ganas de conocer mejor el panorama de la poesía trasandina, y la obra de Juana Bignozzi. Quedo curioso sobre todo respecto a sus poemas sobre pintura, que aparecen en la parte final del libro, poemas que podrían sumarse a una eventual historia de las relaciones entre poesía y artes visuales en América Latina, a un panorama de la écfrasis en estas regiones. Me digo también que esos versos que, citados, fuera de contexto, me parecen regulares, tal vez requieren restituirse a la obra a la que pertenecen para cobrar peso, y leerse dentro de la tradición de la que forman parte, que no conozco bien. Me queda, entonces, otra lectura pendiente, otra zona de lectura a la que me asomo a través de este libro, una ventana hacia otro paisaje literario, hacia otra historia y otras voces.

Ensayos de una casa, de Macarena García Moggia, tal vez sea su mejor libro hasta ahora. Si Maratón o Aldabas eran pruebas de la capacidad de la autora de habérselas con los géneros de la novela y de la poesía, respectivamente, y La transparencia de las ventanas es una muestra de su inteligencia y sensibilidad en formato de ensayo, en este libro parecen combinarse los poderes de la narrativa, el relato y la capacidad de pensamiento en un híbrido equilibrado y libre. Son ensayos que van recorriendo dimensiones del espacio cotidiano que habitamos y divagando a partir de cada una, recorriendo los fragmentos de una historia personal y pensando desde ellos, desde la experiencia cotidiana, como han hecho los maestros del ensayo. “Los maestros del ensayo”, me escucho escribirlo y me sobresalta lo masculina que resulta esa expresión, ese canon, un conjunto de señores magistrales aunque hayan escrito a tientas, sin certezas. Tal vez justamente el mérito de este libro es recordarnos que en el ensayo no hay maestros, que no es un género que nos pretende enseñar nada. Editora ella misma, en la mayor parte del libro García Moggia logra detenerse justo antes de que las reflexiones se vuelvan teoría, pensamiento desencarnado, sistema. Son textos breves en los que la mirada se fija en un punto, pero también se desenfoca y divaga, se sale del marco y pierde un poco el hilo, parece tropezar aunque en realidad cambia el rumbo como en el baile, siguiendo un ritmo interno. Si alguna idea atraviesa el libro es su conjunto, tal vez sea una alabanza de lo horizontal, desde sus divagaciones sobre los placeres de quedarse en cama hasta su evocación del desplazamiento en un bus interurbano como experiencia del paisaje en tránsito que nos permite detenernos en la sensación del tiempo que pasa, de la vida que transcurre mientras miramos por la ventana.

Y así se nos va el verano, entre lecturas y calores, entre páginas y piscinas, frutas y disfrutes, tareas pendientes y tiempo perdido. Ya comienza a pegar fuerte el sol: junto las cortinas y en esa semipenumbra continúo las conversas con los libros que se van acumulando en mi escritorio.

Por Fernando Pérez V.

Sobre

Clara y confusa

Cynthia Rimsky

Anagrama

2024

Juana Bignozzi en el centro de la noche

Vanina Colagiovanni

Bastante

2024

Ensayos de una casa

Macarena García Moggia

Alquimia

2024