Puchito había terminado de estudiar hace un par de años, lo recuerdo bien. Quizá me acuerdo porque se hizo un gran carrete en su honor, con todos los amigos y compañeros, incluso con los que habíamos abandonado la carrera y nos encontrábamos en un limbo de ociosidad y droga. Después de eso no supe de él por un par de meses, hasta que me llamó para despedirse -lo cual nunca pudimos concretar oficialmente-, ya que había decidido abandonar la ciudad y volver a su pueblo, un pequeño y remoto lugar cercano a la ciudad de Coyhaique. Fue esa despedida por teléfono la última vez que escuché la voz de Cristián “puchito” Paredes.

Supongo que a esas alturas era raro que le siguiéramos diciendo Puchito, yo no le había visto fumarse un cigarro hace años, de hecho, me parecía que había entrado en un proceso de ascetismo que yo, en lo profundo de mi ser, envidiaba. Además, durante el último tiempo este se había politizado más que nunca: partió con las clases de formación popular, y terminó uniéndose a la lucha que mantenían hace meses ciertas comunidades de su zona frente a las transnacionales, hidroeléctricas, un asunto delicado que, desde la complacencia de mi situación, me parecía loable. Por ese entonces, yo me las arreglaba moviendo yerba en bicicleta por la ciudad, y tocando el clarinete en micros, metros, o algún restorán cuando había suerte. Sin embargo, a pesar de la envidia y admiración que sentía hacia él, y de las muy diferentes andanzas en las que nos encontrábamos, seguíamos siendo amigos, eso sentía yo, y cada vez que me pillaba con alguien cercano a las organizaciones de resistencia o de educación popular -que no faltaban en la carrera de Historia- preguntaba por el viejo Puchito.

Así pasaron varios meses, entre escalas de swing gitano y agua de bong reciclada. De repente me enteraba de las actividades que él estaba realizando con organizaciones ciudadanas y sindicales en la zona del valle Simpson: conversatorios sobre impacto medioambiental, sobre reformas dictatoriales, y acciones más directas como el apoyo a la toma de terrenos, marchas ocasionales, y cortes de calles en ciertas fechas emblemáticas. A veces incluso me avisaban de reuniones en Santiago, a las que nunca fui, y videos documentales que ni me molesté en apretar; podría haber hecho algo mejor que solo bendecirle a lo lejos como un cura inoperante. Muchas veces culpaba a la rutina, pero quizá esa es la historia que me cuento a mí mismo -sobre placeres capitalistas y exigencias citadinas- para tranquilizarme, por no poder aceptar que al final solo importaba yo, y el pequeño horizonte donde terminaba la cuadra.

Pero entonces llegó la noticia. Yo me enteré varios días más tarde, pues ya no tenía lazos con mis excompañeros y había abandonado las redes sociales. De inmediato las reabrí todas. Fotos viejas y saludos inútiles, busqué antiguos grupos, contactos, tratando de averiguar qué era lo que pasaba realmente. Así llegué hasta la Tom, un amigo travesti que teníamos en común, que apenas pude reconocer tras el maquillaje azulado y el pelo azabache de sus fotos; le pregunté qué mierda había pasado con Puchito, ella no tenía idea, estaba igual que todos, al aguaite de saber algo real, algo concreto. Lo que sí, me dijo, era que Puchito había estado recibiendo amenazas telefónicas, o más bien acoso telefónico, nunca le habían dicho nada directamente, pero hace semanas que recibía llamadas silenciosas en las que se terminaba exasperando, preguntando quien cresta llamaba día y noche sin decir nada, pero solo le respondía un jadeo torpe, desincronizado, luego se cortaba. Eso lo había sabido por la Manuela, una ex polola de Puchito que pertenecía a más de una organización popular y que estaba permanentemente movilizada por distintas causas -creo que en algún momento yo me había enamorado de ella, o de su convicción abrasadora, pero su dedicación mesiánica me había terminado alejando, recluido nuevamente entre la música y los silencios de mi vida-. Más que eso Tom no sabía, lo otro eran puras conjeturas: que había ido al bosque a suicidarse, como Recabarren, rendido ante una lucha imposible; que se había mandado a cambiar a lo salvaje, al estilo del loquito de Into the wild, y que pronto volvería como un vengador hippie leninista, renovado en un rojo fuego lisérgico; que había estado weviando mucho a una empresa poderosa y estos lo habían hecho desaparecer… solo demencias, abultadas intermitentemente por la imaginación volátil de los adictos. Aún no se podía creer nada. Realmente lo único que teníamos por seguro, era que hace ya varios días Puchito había desaparecido.

Al principio pensé que el asunto iba a solucionarse, que Puchito iba a aparecer y todo volvería a estar tranquilo -al menos para mí, cobijado bajo el beso eléctrico de esta ciudad moribunda-, o que al menos el asunto iba a dejar de importarme tanto y que pronto podría seguir mi circulo vicioso de jazz y hedonismo farmacéutico, contando en silencio las micros ciegas de cada noche; pero la verdad es que la desaparición me había afectado demasiado, más de lo que podría haber presupuestado. Ni siquiera podía drogarme tranquilo, no sin que las imágenes de un Puchito enterrado en el frío suelo de la pampa, o hundiéndose en el fondo del mar amarrado a un yunque aparecieran en mi cabeza como una pesadilla en medio de la vigilia.

Comencé a hacer llamadas. Ya habían pasado dos semanas desde el último día en que le habían visto, y las posibilidades de que apareciera con vida eran, según la misma policía local, casi nulas. Llegué a contactarme con la madre de Puchito, que llorando y moqueando me explicó que, lo que todos sospechaban era que la central hidroeléctrica Huemules Sur, de la Marshall Brothers Company estaba detrás del asunto, dijo que tenían mojados a los pacos y al resto de las autoridades de la región, que nadie apoyaba la búsqueda, y que lo único que los cerdos querían hacer es dar por cerrado el caso. A mí me parecía algo posible, pero me costaba creer que una empresa como esa estuviera detrás de la muerte de un joven que, a pesar de su innegable dedicación profética, no alcanzaba a mover a más de cincuenta personas, cuando mucho. Algo raro había. Así que por el día salía con mi clarinete a hacer unas monedas, y por la noche me dedicaba a leer sobre las actividades que Puchito había estado llevando a cabo, contactándome con gente que pudiera saber algo del asunto.

Fue un día martes cuando llegó el aviso de que, “posiblemente”, el cuerpo de Puchito había sido encontrado. Un perro había aparecido arrastrando un brazo humano completo -magullado, pero unido del hombro hasta los dedos-, junto a una acequia cerca del rio Simpson, en el fundo de un tal señor Quezada que ignoraba por completo el asunto. Al ser Puchito el último desaparecido de la zona, las probabilidades le conectaron directamente con el brazo, y posteriormente, con el resto de los trozos humanos que fueron apareciendo diseminados por distintas partes del sector: ya fuera en un basural picoteado por gaviotas, en las fauces de una jauría de perros asilvestrados, e incluso oculto entre el forraje de unas ovejas pampinas. Una a una las piezas se fueron revelando, y efectivamente, un cuerpo había sido encontrado, al menos cuando se juntaron las distintas partes, se determinó que todo había -alguna vez- pertenecido al mismo cuerpo. Sin embargo, nada podía asegurar que ese fuera Puchito, muchas interrogantes habían quedado flotando en una nebulosa espesa de pestilencia particular. Los dedos habían sido quemados y sus huellas convertidas en chicharrones indescifrables, ilegibles; tampoco contaba con marcas distintivas, no tenía tatuajes o lunares notables, y el cuerpo se encontraba -en un sentido general- en condiciones deplorables, mordisqueado o directamente calcinado, y lo más importante, era que dentro de todas las partes que se habían encontrado, la única que faltaba para completar el cuerpo, era la cabeza.

De un día para otro el enigma de Puchito pasó a adquirir relevancia a nivel nacional. Y empeoró cuando ni los exámenes de ADN pudieron ser concluyentes, sepa Dios cómo; al parecer la familia de este, acostumbrada a una vida en extremo rural nunca habían realizado ese tipo de diligencias, fue lo que se dijo, rumores infames incluso comenzaron a rondar a la misma familia de este, el panorama se ennegrecía aún más. El tema pronto estuvo en boca de todos, desde las sopaipillas de la calle hasta los matinales con sección astrológica, la gente se preguntaba qué era lo que pasaba realmente en la zona ¿En realidad había alguna entidad privada o extranjera que pudiera cometer un crimen así en territorio nacional? ¿Acaso Chile se había convertido en un país bananero cualquiera? ¿O acaso la crisis moral de la nación había degenerado en una nueva clase de criminalidad? En una clase de desadaptados recolectores de cráneos, hombres viles y místicos de costumbres antropofágicas… Hubo muchos que nunca pudimos aceptar del todo al supuesto Puchito. No podíamos simplemente ignorar el hecho de que fuera un cadáver descabezado e inidentificable lo último que nos quedó de él. Pero después de un tiempo la investigación comenzó a apolillarse, se barajaron ideas absurdas y se extravió material privilegiado. El caso no iba a ningún lado.

Pasaron algunos meses y la investigación fue concluida. Se archivó entre las muchas compilaciones de datos y fechas de eventos desafortunados, de caminos imaginados hacia conclusiones equívocas, pasos que caminaron su ritmo sonámbulo hasta el final: un charco de sangre y carne quemada.

Así quedó grabado en la memoria de todos, como un brutal asesinato cometido por razones desconocidas, por sujetos desconocidos. Yo preferí olvidar. Los años pasaron, nuevos dolores y nuevas victorias; sin darme cuenta habían pasado unos diez años en que nunca pensé en Puchito, solo ocasionalmente, cuando veía algún joven de pelo largo tirando un piedrazo al guanaco, o robando en el supermercado, pero ya había dejado ir, no por miedo ni falta de rabia, si no por salud mental, aunque quizá eso es al final lo mismo que la cobardía. En fin, mucho tiempo había pasado, hasta que lo vi… así fue. Como si el mismo Cristo se hubiera materializado frente a mí, resucitado de entre los muertos, sin llagas ni mancha alguna, mejorado incluso, en toda su gloria.

Me había conseguido un trabajo como limpiador de ventanas para edificios, un empleo extraño según me han indicado, pero que me permitía –después de pagar un curso relativamente caro- trabajar en cualquier parte del mundo con mi credencial oficial de trabajador de altura. Supongo que el sistema de poleas, necesario para bajar a un par de miserables por el perfil de un rascacielos, es igual en todos lados. Así que terminé emigrando como las golondrinas, en busca de hacer más plata bajo cielos nuevos. Y ahí estaba, colgando a cuarenta pisos sobre la calle, limpiando ventanas en un enorme y magnífico edificio en Berlín, cuando mi compañero, un marroquí que hablaba el español perfectamente, me comentó que alguna vez había visto a uno de los Marshall originales, los dueños del edificio, fornicando como un perro en el suelo de su oficina. Entonces sentí un leve corte de circuitos en el cerebro y le pregunté si acaso esta torre era de la empresa energética Marshall Brothers Company, cosa que rara vez me preguntaba en este tipo de trabajos. Él me respondió que sí, que eran un verdadero imperio, un mega saurio capitalista que recorría todo el mundo dejando una estela de mierda y humo, y que esta era su sede central… No alcanzó a terminar la frase, aún se articulaba entre sus labios africanos, cuando en la oficina que se estiraba frente a mí, cuya ventana yo limpiaba en ese preciso momento, se abrió la puerta y entró Puchito, avejentado lógicamente, vestido con un terno negro y cruzado de arriba a abajo por suaves líneas grises, con su pelo corto y engominado para atrás, balbuceando sonidos que resultaban ininteligibles tras el cristal. Pero… ¿quién era él? ¿Dónde estaba el Puchito muerto? El Puchito de los bosques, el rebelde comunista y decapitado, el cuerpo mutilado de un extraño, de un errante, acaso un trato confuso, un intercambio de influencias… ¿Quién era este sujeto, esta potencia humana atrincherada en lo alto de aquella torre?

Puchito pasó sus ojos sobre mí e inmediatamente detuvo su mirada. Nos encontramos, justo ahí, al otro lado del mundo, veintitantos años después. Se quedó quieto un instante, petrificado. Mi corazón se detuvo. Empezó a acercarse, lentamente, deslizando unos hermosos y brillantes zapatos, y cuando estuvimos a solo un metro, cerró la persiana.

Por Mateo Espinoza

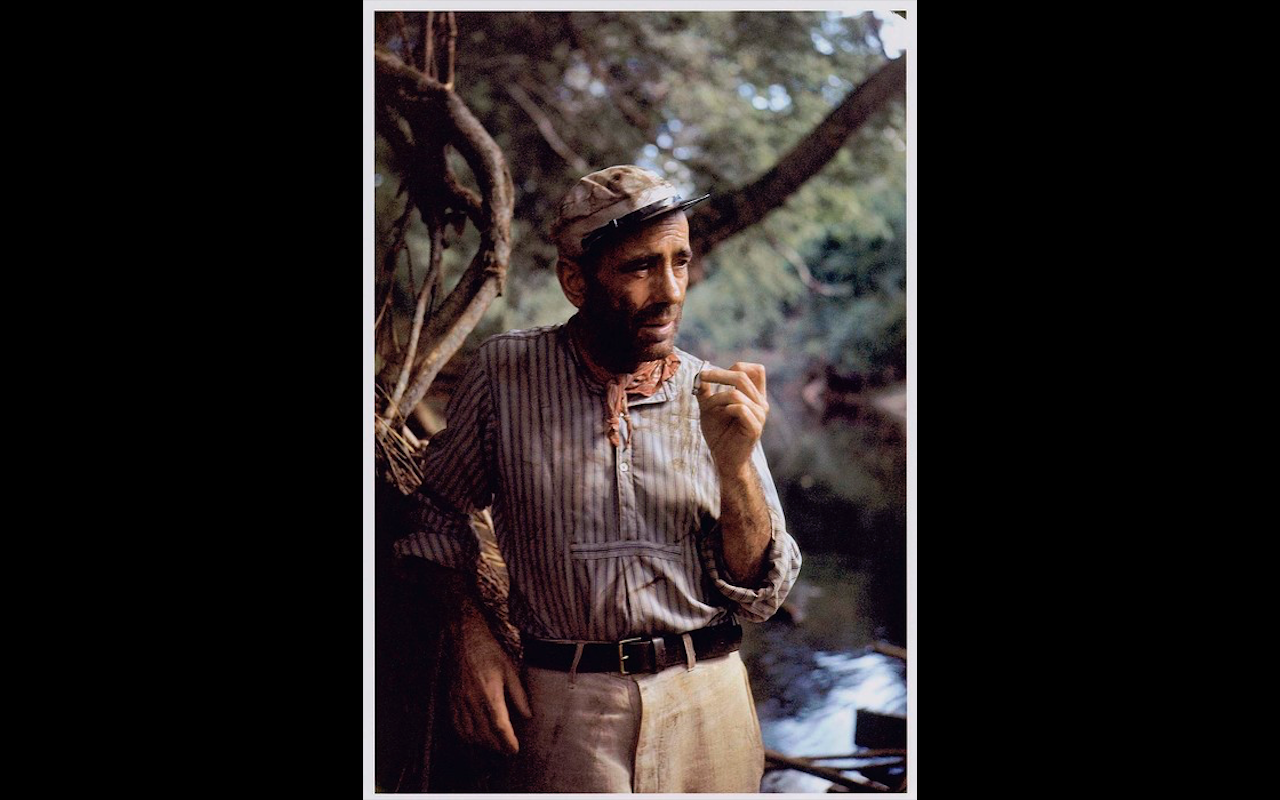

Fotografía de Eliot Elisofon, en la que aparece Humphrey Bogart en el set de African Queen.