Voy a Google y busco imágenes de Vilcún para intentar imaginar cómo fueron los últimos días de Juan Emar. Los primeros resultados son fotografías de un bosque de araucarias, un volcán nevado y los infaltables turistas posando con su ropa outdoor y los brazos abiertos como el Cristo Redentor de Río de Janeiro. También se ve un puñado de casas en un paisaje semirural con casitas de madera que parecen perfectas para encerrarse a escribir como un grafómano sin cura o morir olvidado sin fastuosidad alguna.

Demasiado bucólico todo para un escritor cosmopolita que defendió con uñas y dientes los primeros coletazos de vanguardismo que empezaban a aparecer en este pobre y triste país. Su sala de operaciones fue la columna que mantuvo en La Nación desde 1923 a 1927. Allí despotricó contra los viejos vinagres que se atrincheraron contra el nuevo mundo que nacía. Para no dejar piedra sobre piedra, Emar fue elegante y venenoso con todo lo que olía a gladiolo: «Hoy parece que el artista ha roto el pacto con el hombre atareado y este asegura que aquél, en vez de agradarle y mecerle en gratas ensoñaciones, le exaspera con sus cotidianos cánticos a la fealdad endiosada. El arte moderno es el caos, la locura», escribe en el texto que inaugura sus artículos de arte.

Contra el Imperio de lo Bello, el buen gusto burgués y la pedantería de salón, Emar saca su artillería pesada y se acurruca más hacia el lado de lo sublime: en los tiempos que corren —«la revolución rusa, la guerra europea, la liberalidad de la mujer, el olvido, en suma, de todos los sanos precepto que nos guiaban por el sendero de la cordura»—, el arte debe molestar, incomodar, poner en peligro las convenciones clasicistas y sacudir al espectador de la modorra de domingo por la tarde. No basta con la pura armonía de las formas —dice—, sino indagar en el espíritu, en el no-sé-qué que inspiró a las grandes obras del pasado. Emar se colocar en un lugar difícil entre la técnica y el pathos necesario que le permita al arte dar un paso más allá de su época.

Por supuesto que no era el único: toda América Latina estaba acusando recibo de la nueva sensibilidad que la época requería. César Vallejo en Perú o Hilda Mundy en Bolivia, por nombrar a dos vecinos que, como Emar, pasaron del ruido y la furia al silencio y el ostracismo. Pero la vanguardia en sí no es suficiente sin elementos para su recepción, que es el objetivo de sus escritos. Emar hizo la pega completa: fundó junto a sus amigos pintores —Camilo Mori, los hermanos Ortiz de Zárate, Henriette Petit y otros— el grupo Montparnasse. Organizaron en conjunto una muestra de sus obras —no hay vanguardia sin performance— y Emar se dedicó en paralelo a entrevistar a los involucrados para hablar de las cuestiones que los inquietaban.

Por supuesto que todos eran jovencitos que habían migrado a París al encuentro con los raros peinados nuevos: «De regreso a Chile, después de varios años en museos. Una entrevista se impone. Y que hable mucho», escribe sobre Camilo Mori. «Primera pregunta: ¿a qué fue usted a Europa?». Mori no tarda en decirle que fue allí donde descubrió que sus elecciones estéticas estaban out: «Adelgacé unos kilos, pues cada uno de esos señores, al derrumbarse, se llevaban una convicción mía y las convicciones pesan kilos, como los huesos». Mori, por supuesto, está hablando de sus pintores predilectos. Cuando le pregunta qué piensa del arte en Chile, Mori es enfático: «Nada». ¿Alguna solución? «Primero: cerrar la Escuela de Bellas Artes. Segundo: con el dinero que allí se invierte, enviar a los pintores a Europa, no a todos, naturalmente».

Emar se nos aparece entonces como un antecesor de Enrique Lihn, cuyos escritos de arte son tan importantes como su obra poética y literaria. Ambos fueron, a su manera, escritores de una versatilidad escritural que rara vez tienen los críticos y los narradores: atorados los primeros en un ejercicio demandante vinculado en el mayor de los casos a los circuitos académicos; los últimos, salvo gloriosas excepciones, incapaces de leer la obra de otres sin caer en el elogio amiguista o el anecdotario personal.

Pienso que allí está la riqueza, el valor o el no-sé-qué de estas prosas: cuando no están iluminando discusiones estéticas que nos permiten entender la época que las produjo, están lanzando chispazos de inteligencia o yéndose plácidamente por las ramas de una escritura que no teme a las derivas. Por ejemplo, Emar prefigura a Foster Wallace en su contemplación estética de los deportes: en el texto «Pilograma deportivo» escribe que «Los deportes son uno de los espectáculos más hermosos de nuestra época. Aparte de su belleza al aire libre, de movimiento, de audacia, etc., tienen la belleza de todo aquello que se rige por una disciplina severa […] y que lejos de disminuir las facultades individuales, las exalta».

Al final de ese mismo texto apunta: «Un músico checo me dijo que toda música tenía línea, tenía plástica; por lo tanto todo movimiento tenía música. Iba por eso a todos los campeonatos y los oía…me aseguró que Carpentier era puro Beethoven, y que Tilden interpretaba a Debussy como pocos intérpretes. Cuando le oí por última vez le dejé trabajando en una gran sinfonía de rugby».

Al deporte como entretenimiento estético se suman sus textos a favor del cine, el arte hecho por niños, la mala planificación urbana de Santiago, la pintura del aduanero Rousseau, la historia del arte y las antiguallas retóricas de la mala crítica de arte. Juan Emar: absolutamente moderno.

Último hallazgo en Google antes de cerrar este texto: en la web de la Subdere se dice de Vilcún que su nombre significa lagartija en mapuzugun. Que fue fundada el 18 de octubre de 1926. Que tiene una superficie de 1.421 metros cuadrados y un población de 22.491. Que en el fundo de Quitrilpe de propiedad de Alfredo Riesco Grez, ubicado al norte de Vilcún, pasó su ostracismo literario el escritor Juan Emar.

Por Jonnathan Opazo Hernandez

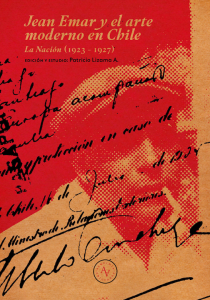

Jean Emar y el arte moderno en Chile – La Nación (1923 – 1927)

Edición y estudio de Patricio Lizama A.

Alquimia Ediciones

2021

340 pp.

$ 17.900 pesos chilenos