“Un ser extraordinario, algo paceña de corazón, alemana en cada hueso y, por contradictorio que parezca, aimara de alma”. Con estas palabras ha descrito a Blanca Wiethüchter el escritor Jorge Patiño, y parecen precisas al dar cuenta de la mixtura de talantes, o espíritus, que conviven en la escritura de esta maravillosa poeta boliviana. Una obra donde se logra “vivir la pluralidad sin unificarla”, incluso si hay en ella recurrencias notorias: la ciudad (pero una “que conmueva el cerco de las montañas”), la cultura andina, la mujer, la tierra, el fuego, la tradición literaria, el amor, todo abordado con una marcada versatilidad, con voces que entran y salen, tonalidades y formas cambiantes, citas y búsquedas aunadas bajo algo que de cierta manera las trasciende y proyecta: la dimensión filosófica, por no decir ontológica, de esta escritura.

En la poesía de Wiethüchter, la lengua parece estar siempre llegando a decir. No diciendo las cosas resueltamente, sino librando una lucha por rozarlas, por quitarles sombra. Las del pasado, las del presente y las que aún no se nos presentan. Dada esa tensión de lenguas de origen conviviendo en ella (“para mí fue realmente difícil llegar al lenguaje, porque no hablaba bien ningún idioma… he tenido que aprender haciendo”, dijo alguna vez), leerla es ver cómo “de un surtidor / salen las palabras de cacería”.

Hija de un alemán llegado a Bolivia en 1938 y una chilena de paso por el país que se conocieron por tropiezo en la oficina de correos, Blanca Wiethüchter se crio y educó en La Paz, en los años setenta hizo estudios superiores en España y Francia y luego volvió para quedarse en Bolivia y en el castellano y ser a la vez la local y la extranjera que de algún modo siempre fue. Empezó a publicar en 1975, con un libro significativo ya desde su título, Asistir al tiempo, y siguió haciéndolo con regularidad, “como un río buscando” —así se desliza su palabra en el tiempo—, hasta su muerte en 2004. Después vinieron algunos textos póstumos, entre ellos Ángeles del miedo, libro que remite a la enfermedad y “los faroles de la muerte” con delicadeza e inmensa fuerza intuitiva.

Blanca Wiethüchter es una figura irradiante en la literatura boliviana y ya lo va siendo en todo el ámbito de la lengua. No es para menos si fue la creadora de poemas en los que “se enlazan vértigos”, un “himno al estar”, y también una figura literaria de enorme ductilidad, que se desplegó notablemente en la narrativa, la edición, el ensayo y la crítica –hizo la primera tesis sobre la obra de Jaime Saenz, maestro y amigo sobre quien también escribiría un deslumbrante libro evocativo, Memoria solicitada–. Cuatro tomos reúnen sus obras completas, el primero de los cuales, de casi quinientas páginas, contiene su poesía entera.

En su escritura poética los sentidos crecen, leerla se parece a sostener un “extraño diálogo junto al vino” en el que la “avidez despierta en cada gesto”. También cultivó la enseñanza y el encuentro, como lo deja ver una larga entrevista televisada que le hizo Carlos Mesa, más tarde presidente de Bolivia y a quien la poeta refiere algo que define bien su manera de entender la relación entre vida y literatura: “Es como si hubiera un lugar en el mundo que se llama poesía y que está absolutamente protegido de toda la basura, de toda la cosa horrenda que ocurre, de toda la violencia. Un lugar en el que se produce una comunión y donde se puede encontrar algo que nadie sabe lo que es… Un lugar que no promete ganancias”. Donde no hay ganancias, tampoco hay pérdida.

Es esta una poesía donde “la brisa es fiesta”. No significa eso que sea sólo celebratoria ni, mucho menos, que esté desconectada del dolor y del mundo. Al contrario, los desasosiegos no faltan, tampoco los pensamientos y las inquietudes históricas y sociales (“Somos esa historia que no se escribe / y que camina con la cabeza cortada”), especialmente las de la ciudad, escenario donde sus versos se despliegan: “En esa vieja / que pide limosna / en la calle Colón / hay una niña llorando”. Esto lo supo ver tempranamente Jaime Saenz, que prologó su primer libro señalando que “cantar a la ciudad es cantar a todo cuanto la ciudad implica”.

Efectivamente tiene siempre algo de canto la obra de Wiethüchter, de canto de sereno vigilante y también de personaje dostoievskiano caminando por las calles de vuelta a casa en mitad de la noche. Un canto que en ocasiones parece prorrumpido “con el viento que sale de las tumbas de nuestros antepasados”, y en ese cantar a veces armónico y otras veces áspero o desencajado pasa la poeta de rapsodias y evocaciones extensas a formas breves cercanas al haikú y el aforismo: “Caer / es trazar un corredor / en el vacío”.

Caer, caída, errar, errancia son acciones repetidas en estas páginas, tal vez como manifestación de un modo de estar y moverse en un mundo donde pese a todo no faltan el júbilo y la ternura, dos refugios ante los miedos, penurias y hostilidades circulantes. Verónica Zondek dice que sus palabras “nos desnudan, nos abrazan y hacen temblar; agudas y tiernas nos incitan a la entrega”. En “Canción de cuna”, poema glorioso, Wiethüchter lo demuestra a la vez que intuye y concentra en imágenes indelebles esa fragilidad insospechada sobre la cual se sostienen nuestros días en esta tierra:

Mientras un café

y el humo

me dan la medida

de la calma,

esta continuidad invisible

que me suspende

se rompe, dejándome caer.

(…)

Por Vicente Undurraga

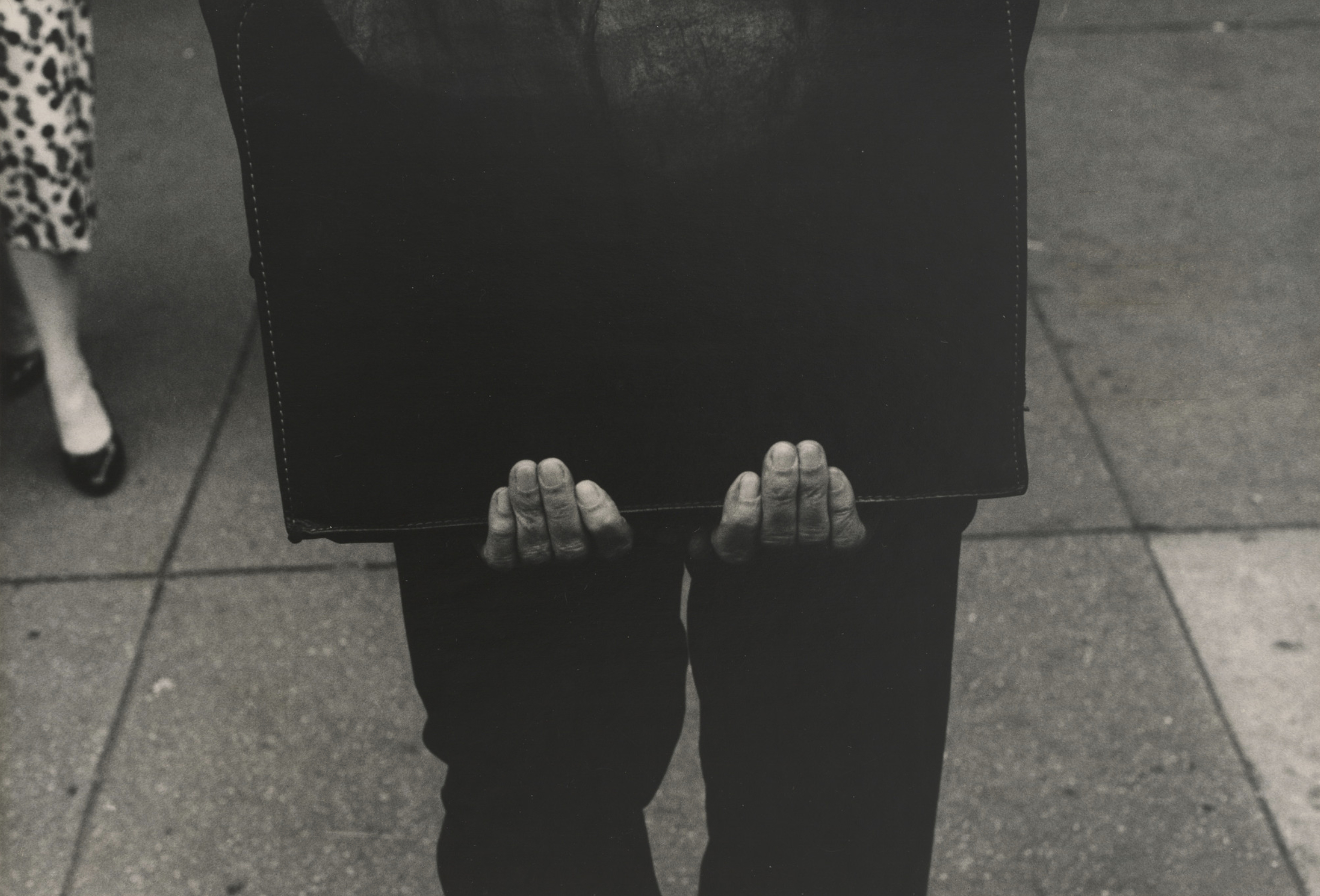

Fotografía de Roy DeCarava

Sobre:

La tierra te lleva

Blanca Wiethüchter

Selección y prólogo de Vicente Undurraga

La Pollera

2025

170pp