Hasta el momento no ha habido una sola mañana en que no me haya despertado sobresaltada por los ladridos de los perros. No hablo de un simple ladrido: primero el portazo, luego un enorme perro subiendo torpemente por las escaleras de madera, clavando sus uñas en la curva del abismo, resbalando su equilibrio hasta la puerta del balcón para anunciarle a sus pares su erosionante sonoro. Así son las mañanas que me han tocado, perturbantes, mis enemigas.

Y por las noches, vale aclarar, uno se duerme entre la turbulencia de la destilería que jamás para. Eso que se siente como aviones de madrugada, que nunca terminan de despegar y quedan dando vueltas entre las casas, son la panza de un monstruo que se alimenta de betún antiguo y hormigas. La llamarada de la antorcha industrial me señala desde mi balcón y mis amigos cuando la ven, dicen que ese lugar, que antes se llamaba La casa de Bombas, se parece a Mordor; yo les contesto que sí, que es la bomba del tiempo que un día va a explotar de verdad. Se va a llevar puesta a la ciudad entera, agrego, para ser generosa.

A las seis de la mañana, cuando el infierno parece camuflarse con el rumor de una ciudad que despierta, los perros, gallos de las polis, comienzan con su verborragia arremetedora. Empieza uno, interrumpe la poca integridad de los amaneceres, le siguen los vecinos, le siguen todos, como réplicas que indican alguna señal, hasta llegar a la nota más aguda e insoportable del aullido. A partir del gran concierto matutino, aturdida, abro los ojos. Furiosa, con el corazón palpitante. No me interesa entender a los perros, no me interesa entender por qué los vecinos meten a sus olorosos canes en los inmuebles de la modernidad, que no son más que cajas de cartones amontonadas, una encima de la otras, mal llamadas departamentos.

No me interesa. Me despierto con el impulso voraz de los odiadores que son capaces de cometer el más pérfido de los crímenes: el de matar a un animal. No a cualquier animal, no a un elefante, no a una ardilla, sino al subordinado más querido. Con el puño cerrado me doy unos golpecitos en la frente e intento consolarme, buscando que alguna imagen de los libros me ayude a pensar, a no echarles la culpa. Encuentro dos relatos necesarios en el momento que me inspiran ilusoriamente: en uno, un tipo tiene que matar a palazos a un perro; en el otro, alguien siente olor a eso quemado. Empiezo a revisar todo lo que tengo en mi casa mientras ladran y ladran y ladran por horas. Sí, tengo un bate softball, también alcohol y encendedor. No me falta nada para ser un personaje valiente como esos que me salvan el desayuno, pero, en el peor de los casos, soy uno bien cobarde.

No se callan. Los enumero. Cinco en la casa de la derecha, dos en la casa de la izquierda. Uno en el departamento de arriba, dos en el de abajo. En el edificio del frente, en el patio de la planta baja, vive el caniche estulto de una pareja de jubilados. Arriba, a la altura de mi pequeño palco, se ven las plantas colgantes en el balcón de una chica, quizás de unos años más que yo, a la que observo bastante seguido, porque me queda de pasada.

Alguien toca un timbre, y ladran. Una moto se aproxima a la cuadra, y ladran. Todos juntos, una y otra vez. Mando mensajes de audio, sobre todo, y el eco rimbombante de los ladridos se cuela como un virus virtual. Ayer, un amigo me preguntó si adopté a una jauría, y yo respondí, con el pulso tembloroso, apretando los dientes hasta que me sangraron las encías que los detesto, los detesto, los detesto, los detesto, los detesto. Y así, como la Historia, los días se repiten sin sentido ni salida. Interrupción y repetición, interrupción y repetición.

¿Qué será? No lo sé. Como todas las mañanas, me levanto rabiosa. Preparo el mate y prendo la computadora para trabajar. Sí, ya empezaron. Salgo al balcón para verlos ladrar. Los miro desde arriba, los miro a los ojos, me muestran los dientes y yo les muestro el dedo más grande de mi mano. Por el momento es lo único que puedo hacer. De paso, levanto la vista para verla a ella, que tiene el pelo casi ondulado hasta los hombros. Saca una reposera para tomar mate, agarra una tostada, le unta algo y come sin tiempo. Miro las paredes de cemento de mi patiecito alto que se sostienen con las sombras de otros edificios. Comparo nuestros balcones. Está bien, igual me gusta la noche, pero aun así busco su cara, es como un campo de girasoles receptivo a la luz primera. Todo parece estar bien de ese lado. Invento una vida para ella: no tiene perros, pero seguro tiene novio, que es lo mismo. Se para a saludar a los vecinos de abajo, a los viejos jubilados y a su perro caniche bueno para nada que, como era de esperar, empieza a moverle la cola y a ladrarle. No me saluda a mí. Y todo continúa en su orden: los ladridos acumulados, el murmullo tumultuoso de la fábrica.

Agacho la cabeza. Me frustro. Vuelvo a mirar el vórtice que se desprende de la chimenea y me concentro en el zumbido que se esconde por debajo de esta ciénaga progresista que, como toda ciudad mentirosa, sabe lo que esconde. Entré al living, cerré de un portazo el ventanal y me senté a esperar a mi psicoanalista. Estoy cansada, le digo, no puedo dormir bien, quizás deba tomar algo. Mis brazos se apoyaron en mi cara y lloré algunas lágrimas algunos segundos. En el medio de la sesión escuché cómo las ventanas empezaron a tiritar, como si sintieran frío o miedo. Dije algo, mi psicoanalista anotó, y los perros otra vez. Miré más allá de la ventana. Afuera todo normal, la vecina que sabe que es linda, toma sol. Yo no podía comprender cómo todos continuaban sus rutinas con tanto ruido insoportable. La psicóloga me dice algo, ¿Belén, me oís? Yo, dubitativa, le respondo que sí, que puede ser.

Que sí, que ya mismo podría ir a comprar un kilo de carne picada y repartir una bolita envenenada a aquellos mejores amigos del hombre. Sí, puede ser. Enseguida, el tiritar de las ventanas tocó el piso y sentí un leve temblor en mis pies, en mi casa. Me ajusté al micrófono y le dije que creí sentir un principio de sismo. Se cae un poco la conexión, lo normal en estos tiempos y espero la alerta de los bomberos que en cualquier momento se dispara. Pienso en que nadie puede empatizar con la sirena de los bombardeos. Pero ya está sonando. Las cosas comenzaron a moverse, escucho golpes, pero no escucho ninguna queja de nadie.

Me intrigaba el mundo afuera. Entonces me acerqué a la ventana, donde terminaba todo. Mi vecina, la linda, sostenía el gesto trémulo de su cara con su mano derecha. Tenía la boca abierta, parecía estar gritando, pero no la escuchaba. Era como si su grito estuviese atragantado, como aquel rastro que deja la música cuando todo se apaga y uno puede imaginar la canción dentro de sí mismo, pero no la canta. El rubor le subió del cuello hasta la cabeza, y apretaba con tanta fuerza la reja que separa su vida del corto precipicio, tan fuerte, que pude verle los huesos de los nudillos queriendo romper la piel. ¿Qué será? Yo también me asomé al abismo y pude contemplar la obra.

Vi a Nikito, el perro que me mostraba los dientes cada vez que me quería sentar afuera, despatarrado al sol. Un hilo de sangre le brotaba en el hocico. ¿Qué será? El caniche también, reventado. El de arriba, los dos de abajo, los dos de la izquierda, los cinco de la derecha, apilados en silencio. Incluso algunos pájaros habían caído, los que aun volaban, daban vueltas en bandadas ajenas, como perdidos en su cielo. Vi cómo la gente se sorprendía o lloraba o cruzaba los dedos de las manos. No sé qué será, aun así, no podía escuchar nada. Solo vi el fuego atrás de todo, allá a lo lejos, en el reino del oro negro que ahora era un pantano de humo.

En fin. No ha habido un solo día, hasta entonces. Y el silencio fue tal, que apenas pude salir de la cama la mañana siguiente. En consecuencia, opté por un desayuno completo en mi balcón, ahora iluminado. Ya no había perros. A cambio, tenía un paisaje de caras desconsoladas que anticipaban haber descubierto algo, algunos helicópteros pasajeros y una capital crispada. El goce era inevitable.

Con mi café me senté frente al mayúsculo sol. Puse los pies en otra silla. Todo parece estar bien de este lado. De acá los miro. Ahora, si pueden, intenten juzgarme.

Por Guillermina Tenenbaum

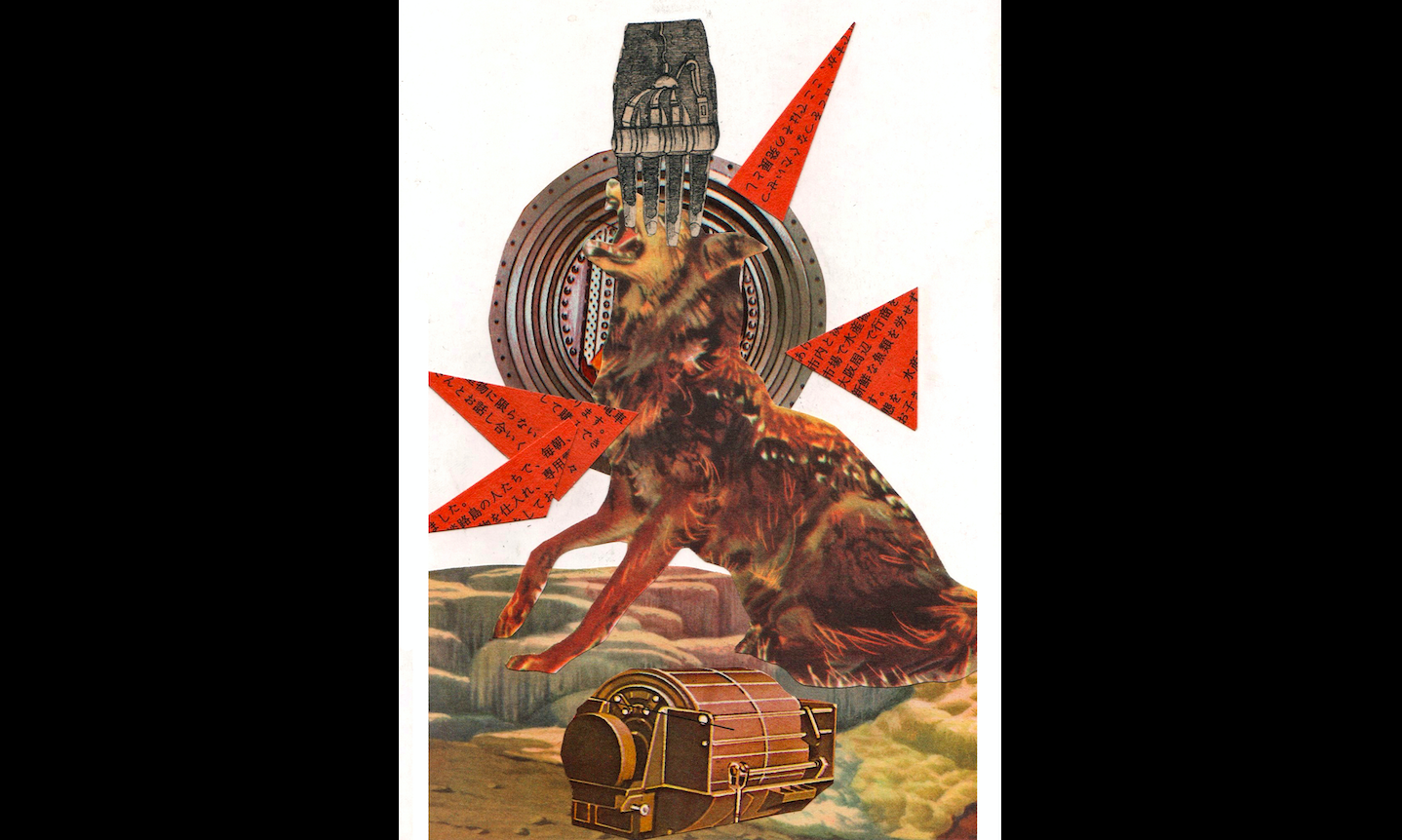

La fotografía pertenece a la obra del artista visual Vicente Girardi Callafa