[responsivevoice_button]

Diálogos en el sueño es una conversación en forma de libro, o un libro en forma de conversación. Aborda las enseñanzas del monje zen Muso Soseki, que vivió entre fines del siglo XIII y mediados del XIV y su discípulo, el señor feudal Ashikaga Tadayoshi. Esas pequeñas iluminaciones, que se siguen usando como guía hasta el día de hoy, se presentan como axiomas para entender el zen —tan confuso e imprevisible como la poesía—, y abordan el dolor sin contemplaciones. Soseki asegura que una vida llena de estímulos positivos es negativa, pues el placer nos hace perder la perspectiva. Nos enseña que el desinterés por obrar bien es lo que nos acerca más a la vía de la virtud, y nos entrega, entre esas instrucciones, observaciones asertivas sobre nuestro propio malestar. Soseki dice que «aunque a veces dé la impresión de que no somos tratados con benevolencia porque nuestra voluntad ha sido frustrada, si la intención que anima dicha inhibición es recta, se convertirá en una ayuda que podrá librarnos de la rueda de la vida y de la muerte».

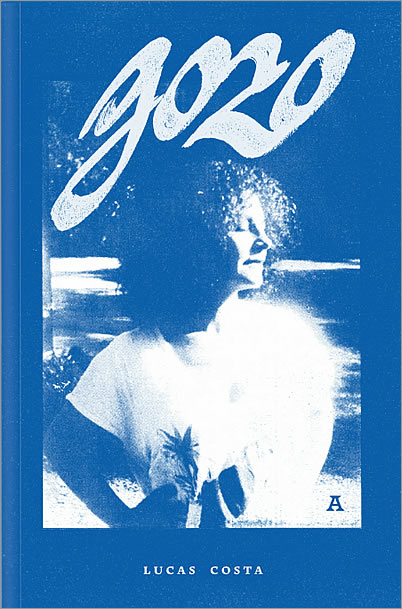

Gozo, el libro que presentamos hoy, aborda los fenómenos de la felicidad, el placer y la desdicha en forma de poemas con el lente de Soseki. A lo largo de estos poemas, escritos con un lenguaje limpio, desprovistos del lugar común de la urgencia y enfocados en afinar la pausa de la observación, Costa logra construir la esquiva mixtura de las experiencias. El hablante de estos poemas duerme en una carpa que oficia de gran pez para él y su familia, mientras acampan junto al lago; escribe a niños muertos; se soba después de caerse de la tabla de skate; resignifica experiencias laborales o de cesantía, y despide a su madre después de un largo y agotador diagnóstico, por donde circulaba «el petróleo de la metástasis» (p. 29).

En estos poemas, los personajes se cruzan y desencuentran. Esa misma madre enferma es capaz de tirar el auto encima para ir a comprar cigarros, después de que le pidieran que no manejara, y los amantes se siguen desvistiendo de espaldas aún después de años juntos, solo para continuar con el ritual de las columnas enfrentadas una vez en la cama. La infancia aparece como una especie de contrapunto vital frente a las experiencias de la vejez y la muerte. Los personajes que encarnan cada etapa se encuentran, interactúan, y dejando espacio al misterio de la conexión, parecen hablar fuera del poema. Dentro de su intención por mostrar, Gozo diluye cada uno de sus textos para que esa experiencia comience a macerar una vez acabada su lectura.

En su manifiesto sobre el personismo, Frank O’Hara asegura que un poema no es tan parecido a una contemplación. Que es, más bien, una sensación parecida a que alguien con un cuchillo te persiga. El poema, entonces, nace desde un apremio. Tiene una energía transmisible y permite que los movimientos de la mente transiten desde quien escribe a quien lee. Esta celeridad de la emoción se deja ver en versos como «Si me dieran a elegir nacer de nuevo, sería/ así: rompí el mundo sin perderte» (p. 62), o «¿Cuánto debemos destruir para olvidar/ nuestra vida juntos?» (p. 72).

El manifiesto de Gozo tiene un síntoma parecido al del personismo. El poema se presenta aquí como un espacio que reproduce sin resignificar. La memoria es el componente que le permite moverse sin condescendientes licencias nostálgicas, sin tiempo para autocompasiones lacerantes ni recreaciones en el sufrimiento. Y es que su composición como libro no lo permite. Porque justo cuando creemos que el poema Escribir con sus días contados —que aparece a poco de abrir el libro— nos da una idea del duelo como eje central de la experiencia a transmitir, basta pasar un par de páginas para encontrarnos con la imagen de un montón de niños apiñados en la sala de clases, que alzan sus dedos en V en un saludo que se parece más a un ritual o la aparición de una verdad. Aquí, las imágenes celebrativas y lamentables comparten la intensidad de la experiencia y también la disposición espacial de los textos, pues no hay jerarquía entre ambas. El día y la noche se presentan con la misma honesta transparencia.

Me gustaría hacer un pequeño inciso en esta presentación, y es que Lucas y yo somos amigos. Él fue mi profesor en un taller de poesía, y con generosidad me extendió lecturas que hasta el día de hoy revisito. Una de esas fue After Lorca, de Jack Spicer, una colección de cartas y poemas que el poeta estadounidense publicó veinte años después de la muerte del maestro español. En uno de sus textos, Spicer asegura que las cosas «no se conectan, se comunican». La potencia de estos poemas está justamente en su capacidad de tocarse sin la necesidad de hilar nada. Al menos eso es lo que se deja ver en el poema La guagua y la vieja, donde parece «real eso de que los extremos/ del ser se tocan” (p. 27).

Lucas Costa ha construido libros cerrados sobre sí mismos en torno a un concepto; otros sobre la experiencia; y otros centrados en la potencia y la perplejidad a partir del uso del lenguaje. Sin embargo, no había tenido la suerte de leer poemas como estos: desinteresados y turbados al mismo tiempo. Cosas que parecen no encajar en un solo sistema, como si la experiencia vital, con un ánimo hipócrita, solo mostrase una faceta al ser vertida en el trabajo literario.

Este libro reúne ambas caras. El revés y el derecho, digamos. Lucas Costa construyó un conjunto que, como dice él mismo en su poema Calibración del oído mañanero, tiene por objetivo «ser ese voltaje que pone en marcha la maravilla de estar vivo».

Por Maximiliano Díaz

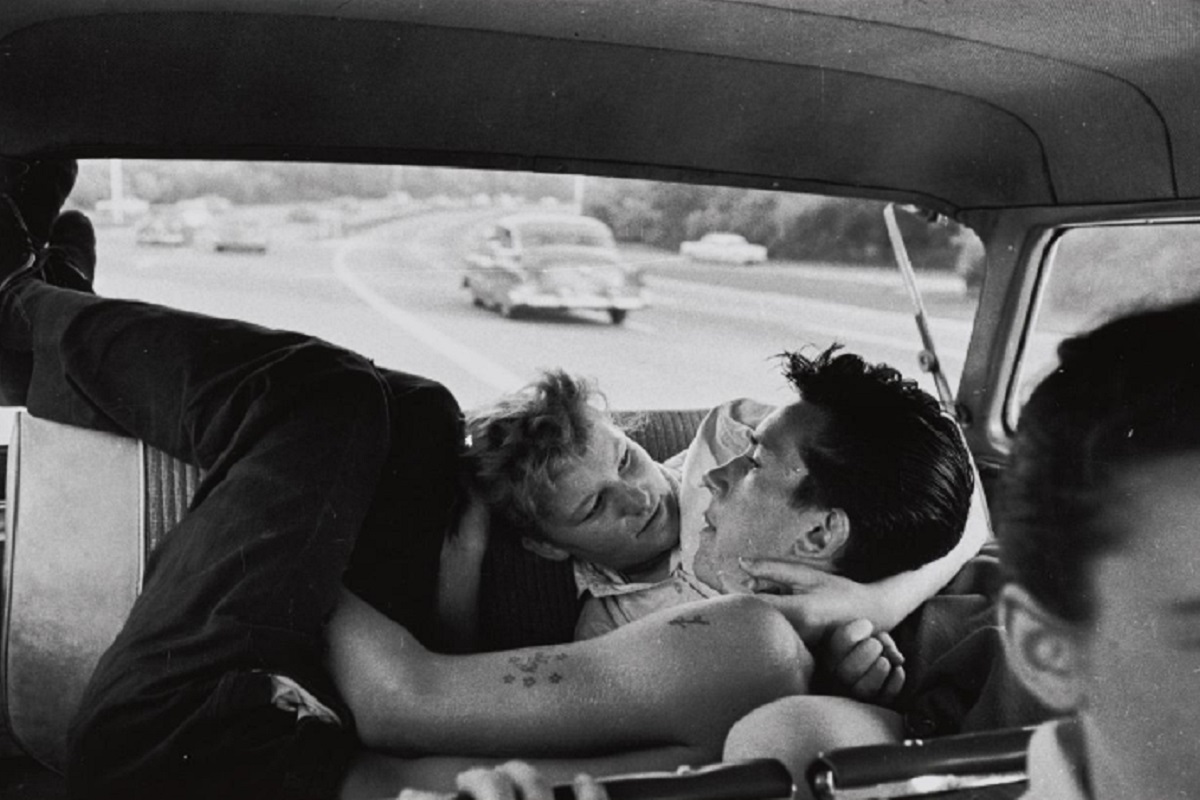

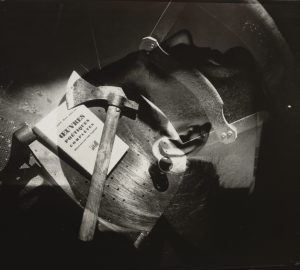

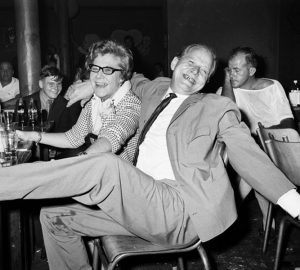

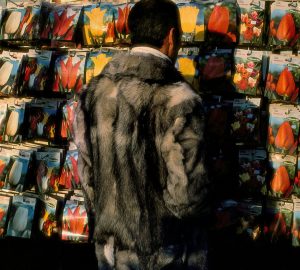

Fotografía de Bruce Davidson

Sobre:

Gozo

Lucas Costa

Editorial Aparte

Arica, Chile, 2025.