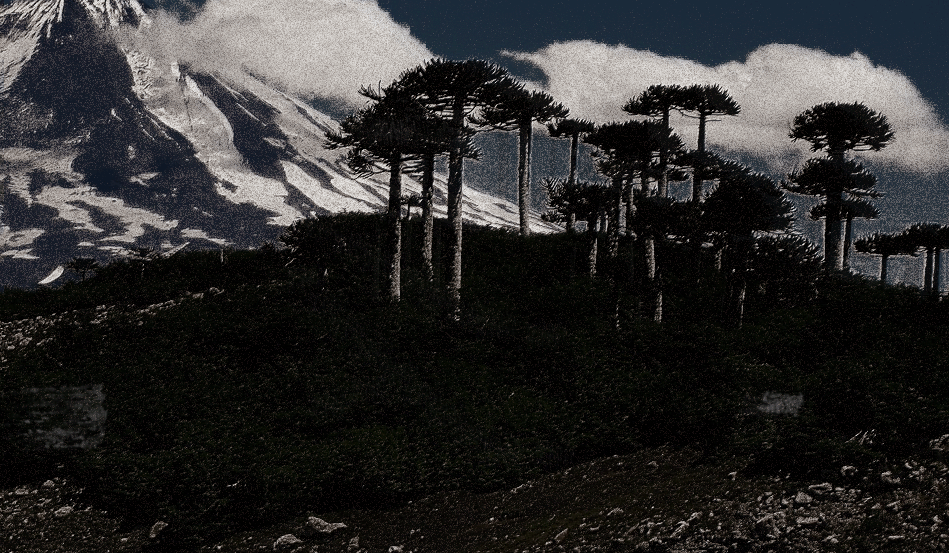

Innumerables veces se ha insistido en que precolombinamente hablando no existiría la poesía mapuche puesto que este solía ser un pueblo ágrafo, que no practicaba la literatura sino la oralidad. Pero capeando los apelativos de subdesarrollo que suelen acosarles y de paso la inutilidad de encaletar nomenclaturas externas, hemos de cambiar la formulación de cuanto pesquisamos, preguntándonos no por su poesía sino por ciertas técnicas de la lengua que van a contrapelo de todo pathos o función semántica. Héctor Painequeo Paillán en su riguroso ensayo “Técnicas de composición en el ÜL (canto mapuche)” nos habla de un continuum fónico sin pausa o cesura, sin espacio entre las palabras, y con un énfasis mnemotécnico marcado sobre todo por el metro yámbico, destacando la ausencia de ideas que yace en esta “formación de cacofonías extensas, continuamente cambiantes”. Ahora bien, esta práctica no se vió aclimatada a funciones escriturales acordes, de modo que ante la competencia de la imprenta y la masificación industrial, el registro de la poesía mapuche se afirmó de otros motivos mucho más ilustrativos, principalmente: ancestralidad, guerra y paisaje. Sumando en las últimas décadas mapurbe y migraciones de toda clase.

Pero para que la poesía se sostenga por algo más que su contenido, y aunque a primeras bien pudiera generar resquemor la idea de buscar alternativas al registro relato del desplazamiento mapuche, y más considerando que el ül se vislumbra ajeno al servicio de todo programa, aún cabe insistir en que hablamos de una formulación mnemotécnica, y que si bien retuerza a las palabras privilegiando un pulso plástico del lenguaje antes que una idea o una historia, aún porta en sí no solo una estrecha relación con la práctica de la memoria por repetición, sino que además manifiesta un tiempo presente irrebatible que es arrastrado a partir de la interpretación torrencial. Piénsese respecto a esta inocuidad esencial traducida en aparentes esfuerzos de lenguaje, el banal ámbito doméstico que escenifican los mencionados cantos en sus juegos de palabras, girando en torno a las actividades más sencillas, o ya sean utensilios y objetos cualesquiera, dando existencia en un puro regodeo de sonidos florecientes.

En un sentido estricto (más sin por ello despreciar a cuantas variantes o alternativas se propongan) la técnica de lengua del ül habría de emparentarse más bien a formulaciones como las de la poesía de vanguardia de primera línea, hablo de Gertrude Stein, Lorine Niedecker, Christophe Tarkos, Ghérasim Luca, Leonidas Lamborghini, o Jordan Scott hoy en día. Nombres franceses, estadounidenses, argentinos, ¿y qué con Chile? A pesar de tener una abundante cultura oral, no hemos tenido ocasión de ver a poetas desplegarse al nivel de tales galas de la lengua. Y resulta triste el anglocentrísmo predominante en las referencias que repaso, pero lo cierto es que dada nuestra desconexión al Atlántico nos hemos dedicamos durante mucho tiempo a leer traducciones sin música de todo cuanto se hizo en las vanguardias durante el s.XX, y eso nos dejó con la idea de que así funcionaba el verso libre, que la melopeia era una cuestión inocentona relativa a la clásica española. Mas antes que nada, el aspiracionismo primermundista veló de pudor los acentos y fue descafeinando progresivamente el ímpetu de nuestra lengua hasta su neutralización.

Pero el panorama vislumbra ventanas entreabiertas, vías para su recuperación. Aún y si bien no exentas de trampas. Paradójicamente, nuestro consabido aspiracionismo a la siga de la tendencia primer mundista ha significado en la reciente década una rara clase de orgullo nacional que prolifera siguiendo la fetichización racial que se da hacia el tercer mundo y la reproducción de sus postales. Lo que nos lleva a que por ejemplo una chica de Magallanes en su pretensión de percibirse latina pueda optar por identificarse estéticamente con lugares remotos como Puerto Rico o el Caribe. La cuestión luce babilónica pero tiene aún su marco. Y hay mucho que revisar. Lenguas compartidas cuyo ímpetu queda haciendo ecos y modelando a las nuevas.

Y si bien en esta oportunidad reviso el caso Mapuche, habría que hacer el resto del trabajo e investigar varios otros pueblos de cuya aglutinación se conformó y se conforma aún el habla local. Sea hablando desde la colonia: el mapudungún, el quechua, el selk’nam, el romaní, el lunfardo, el español, el marroquí (el gallito de la cueca que viene de los rezos árabes). Sea luego en la modernidad, el francés, el inglés, el creole, y las jergas caribeñas, sobre todo venezolanas. ¿Qué tanto de esto se va adhiriendo y cuáles son sus ímpetus inherentes? Algo va quedando, aunque sean meras cadencias específicas.

Sospecho o quiero creer que otrora hubo una poesía que era la puesta del habla en puro acento y vocalización. De palabras como instrumentos de cuerdas, cuerdas que eran los fonemas, y los fonemas gestos de la raza, sin otro afán o instrucción más que su mera ocurrencia.

Por Martín López