Vivir en un pueblo de la pampa no era la condición ideal para quien se sentía incómodo con la realidad del lugar que le había tocado en suerte o en desgracia. Otros puntos de referencia estaban muy lejos, catorce horas de tren a Buenos Aires, un día entero de viaje del mar, casi dos días de viaje de las montañas de Córdoba o Mendoza. Existía, sí, otro punto de referencia, y muy cercano: en la. pantalla del cine del pueblo se proyectaba una realidad paralela.

¿Realidad? Durante muchos años así lo creí. Una realidad que yo estaba seguro existía fuera del pueblo y en tres dimensiones. La primera prueba negativa me la dio Buenos Aires, al ir a estudiar el bachillerato en 1946. En Buenos Aires no existía la realidad del placer, la realidad apetecible, ¿Fuera de la Argentina entonces?

Me costó salir de mi país; solamente a los 23 años pude juntar el dinero para pagar los 21 días de barco que separaban entonces Buenos Aires de Europa. Tardé muy poco tiempo en descubrir que tampoco en Roma, donde me instalé, existía con ansiada realidad paralela. Sobre todo no existía en la escuela oficial de cine; el Centro Sperimentale di Cinematografia, que se erguía en el corazón mismo de Cinecittà. Yo había llegado allí con una carga de idolatría poco adecuada por von Sternberg, Frank Borzage, los grandes rostros, Greta, Marlene, Michèle Morgan, los poetas Prévert y Cocteau. Porque estábamos en 1956 y la ideología reinante era el neorrealismo.

Dentro de la escuela había que moverse al compás de dos represiones de signo diferente, pero hermanadas en el fondo. Se trataba de una escuela estatal, y en esa época estaba en el gobierno la Democracia Cristiana, por lo tanto, director y parte administrativa eran súper católicos, de aquellos que todavía subsistían en los años 50, puritanos a un nivel hoy risible. Por ejemplo, se objetaban los escotes de las alumnas actrices, se exigía decoro, y cualquier actividad sexual era considerada ofensa; me refiero a actividades heterosexuales entre alumnos, así que ni que hablar de homosexualidad. En cuanto a drogas, la mención de la palabra evocaba en ellos algún truculento fumadero de opio en Macao. En otras palabras, ascetismo conventual.

A esa represión de la parte disciplinaria aparentemente se oponía la ideología del profesorado, imbuido de neorrealismo. Todo se había originado en la inmediata posguerra con filmes de autor, como Roma ciudad abierta de Rossellini, Lustrabotas de De Sica y La terra trema de Visconti. De la obra de esos autores, los críticos y teóricos del cine habían intentado extraer un dogma, una serie de principios que manejaban como cachiporras contra todo lo que fuera cine diferente al que proponían ellos.

¿Qué cine proponían? Un cine de denuncia social y política, que en el contexto clasista de la Italia de entonces era urgentemente necesario. Pero esa denuncia se debía hacer dentro de los cánones establecidos por el teórico Zavattini. Resulta que a ese cine de denuncia se lo pensaba como diametralmente opuesto al cine de Hollywood, y por lo tanto se le debía oponer en todo. El cine de Hollywood, en bloque, salvo La sal de la tierra y Chaplin, era descartado. En bloque se iban a pique Hitchcock, Fritz Lang, Howard Hawks y demás.

Algo me pareció excesivo en esa actividad. Sí, yo estaba de acuerdo en que era muy necesario un cine crítico, renovador. Pero me molestaba profundamente la realidad italiana. Yo venía huyendo del esnobismo argentino y me exasperó que, en la bella Italia, ese vicio se practicase con más impunidad aún. Guay a vestir de un modo que no fuera el establecido: colores severos y entonados, sastrería codificada hasta el último pespunte. Incluso los dirigentes de izquierda eran elegantísimos, y se encontraban en los locales per bene.

¿Pero qué tenía que ver todo eso con la sentencia de muerte para Greta Garbo? Vayamos por orden. Se condenaba a Hollywood como frívolo y reaccionario, primera premisa; segunda premisa, Hollywood sabía narrar; corolario, saber narrar era reaccionario. Parece cosa de locos, pero era así; en la escuela se condenaba cualquier estructuración del relato, cualquier preocupación por el armado dramático. Se debía dejar a la historia avanzar por sí sola, linealmente claro está, ¿cómo si no? Y cualquier formulación diferente olía de inmediato a ‘feulleton’, a ‘pièce-à-ficelles’ y demás venenos.

Volvamos a De Sica y Rossellini, sus dos películas nombradas se oponían a Hollywood. Sí, la fotografía era cruda, de aficionado, por falta de recursos técnicos, no deliberadamente. Ese tipo de fotografía gustó porque dio una sensación de frescura, de novedad. En cuanto a la técnica narrativa, eran inusuales, ante todo porque la escasez de medios, los actores tomados de la calle, etc. obligaban a una constante improvisación. Pero todo se superaba porque detrás había un artista, un autor, para emplear una palabra más usada actualmente, un creador que insuflaba aquello de poesía. No era la fotografía cruda de Lustrabotas lo que conmovía; era la mirada que De Sica, director, echaba sobre la niñez desamparada. Pero los críticos decidieron que lo que valía de todo eso era la desorganización del relato y la fotografía descuidada.

A todo esto, en la escuela no se condenaba solamente a Hollywood; también el cine francés era acusado de preciosista, y rodaban las cabezas de Feyder, Renoir, Carné: se los consideraba demasiado personales. ¡Ah, ser personal era un pecado, según el marxismo de parroquia que practicaban Zavattini y sus seguidores! Sí, no sólo saber narrar era reaccionario; el cine de autor también era reaccionario. Todavía no existía el término ‘auteur’, acuñado por Cahiers du Cinéma en la misma época, pero todavía no popularizado en el 56.

Recuerdo un ejemplo de cine puro que propuso Zavattini: una obrera sale de su casa y hace las compras, mira vidrieras, compara precios, busca zapatos para los hijos, todo en el tiempo real de la acción, lo cual bien podía llenar la hora y media clásica de proyección. Y no debía, claro, intervenir para nada la mirada del director, la mirada del director no podía ser subjetiva porque eso era pecado mortal. Era la cámara, fría, impersonal, pero reveladora, la que solucionaba todo. ¿Una cámara reveladora de qué? De un realismo fotográfico, superficial.

Debo agregar que el año 56 fue, además, el año de mayor crisis para los teóricos del neorrealismo. El público se estaba retirando, y eso en vez de hacerlos reflexionar había vuelto aún más rígidos sus postulados. Ese año se había estrenado II tetto de De Sica, filmado bajo el terror zavattiniano, y había sido un fracaso de público y también de crítica en los festivales internacionales. Sólo la defendían los teóricos neorrealistas porque había sido filmada según las reglas de la casa, las cuales habían conseguido ahogar el aliento creador de De Sica.

¿En qué terminó todo? Los productores desistieron de cualquier experimento serio y se acabó una brillante cruzada iniciada por autores, no críticos, en la posguerra. ¿Pero por qué los productores desistieron? Porque el público se retiró. El cine de denuncia, el cine político, se había vuelto tan purista, tan reseco que sólo una élite lo podía seguir. El gran público, la clase baja, la clase trabajadora, que en Italia tenía pasión por el cine y podía pagar una entrada, no entendía ese cine que aparentemente le estaba dirigido. Cine de élite, de iniciados, para el pueblo. La cosa no funcionó.

Pues bien, ahí estaba yo, con el corazón dividido: por un lado, me gustaba la idea de un cine popular y de denuncia, pero me gustaba también el cine bien contado, que parecía exclusividad de los reaccionarios. A todo eso yo me debatía con mis primeros guiones, que no conseguían ser más que copias de viejos filmes de Hollywood. Mientras los escribía me entusiasmaba, pero al terminarlos no me gustaban. Me seducía en el primer momento la posibilidad de recrear momentos de espectador infantil, protegido en la sombra de la sala cinematográfica, pero el despertar no era placentero. El sueño sí, el despertar no.

Finalmente, me di cuenta de que podía ser más interesante explorar las posibilidades anecdóticas de mi propia realidad y me puse a escribir un guión que inevitablemente se volvió novela. ¿Por qué inevitablemente?

Yo no decidí pasar del cine a la novela. Estaba planeando una escena del guión en que la voz ‘en off’ de una tía mía introducía la acción en el lavadero de una casa de pueblo. Esa voz tenía que ser de unas tres líneas de duración, al máximo, y siguió sin parar unas treinta páginas, no hubo modo de hacerla callar. Ella sólo tenía banalidades para contar, pero me pareció que la acumulación de las banalidades daba un significado especial a la exposición. Este asunto de las treinta páginas de banalidades sucedió un día de marzo de 1962, y yo tampoco me he podido callar desde entonces, he seguido con mis banalidades, no quise ser menos que mi tía.

Ahora teoricemos, como hacía Zavattini. Creo que lo que me llevó a ese cambio de medio expresivo fue una necesidad de mayor espacio narrativo. Una vez que pude enfrentar la realidad, después de tantos años de fuga cinematográfica, me interesaba explorar esa realidad, desmenuzarla, para tratar de comprenderla. Y el espacio clásico de una hora y media de proyección cinematográfica no me alcanzaba. El cine exige síntesis, y mis temas me exigían otra actitud, me exigían análisis, acumulación de detalles.

De esa novela pasé a otras dos más, siempre con la convicción de que al cine no volvería más. Pero en 1973 el director argentino Leopoldo Torre Nilsson me pidió los derechos de Boquitas pintadas y, después de muchos titubeos, acepté la oferta y también acepté encargarme de la adaptación. Torre Nilsson me dejó toda libertad, como productor y director, pero yo no me sentí cómodo en esa tarea, porque tenía que seguir el procedimiento contrario al que me había ayudado a liberarme. Tenía que resumir la novela, podarla, encontrar fórmulas que sintetizaran aquello que en su origen había sido analíticamente expuesto.

Cuatro años después hubo otro llamado del cine: en México el director Arturo Ripstein me pidió que adaptara la novela corta de Donoso El lugar sin límites. De entrada dije no, pero Ripstein insistió y volví a leer el texto. Se trataba de un cuento largo más que de una novela, y lo que había que hacer en ese caso era agregar material para completar el guión. Ya ahí me sentí mucho mejor, y del buen entendimiento con Ripstein surgió otro proyecto, la adaptación de un cuento de la argentina Silvina Ocampo, El impostor, para el retorno al cine del productor Bariachano Ponce.

¿Qué tenían esos relatos en común? Me refiero a El lugar sin límites y El Impostor. A primera vista nada, pero después de terminar ambos trabajos de adaptación vi un claro parentesco. Ambos relatos eran alegorías, historias poéticas sin pretensiones realistas, aunque en última instancia se referían a problemas humanos muy definidos. Mis nove las, por el contrario, pretenden siempre una reconstrucción directa de la realidad. De ahí su naturaleza analítica; la síntesis, en cambio, va bien con la alegoría, con el sueño. ¿Qué mejor ejemplo de síntesis que nuestros sueños de cada noche? El cine requiere síntesis, y por lo tanto es el vehículo ideal de la alegoría, del sueño. Lo cual me lleva a otra suposición. ¿Será por esa razón que el cine de los años treinta y cuarenta ha envejecido tan bien? Se trataba, sin duda, de sueños en imágenes.

Tomemos dos ejemplos, dentro del mismo Hollywood: un producto de clase B, como Siete pecadores de Tay Garnett, y Los mejores años de nuestras vidas de William Wyler, superproducción seria entre comillas, que arrasó con Oscars y fue considerada una honra para la cinematografía. ¿Qué pasó con esos dos filmes después de casi cuarenta años? Siete pecadores no pretendía parecerse a nada viviente, era una desprejuiciada reflexión sobre el poder y los valores establecidos, una alegoría más sobre ese tema. Por el contrario, Los mejores años de nuestras vidas se proponía dar una imagen realista del regreso de los soldados norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo lograba, pero después de todos estos años, cuando mucho se puede decir que ese filme es un válido documento de su época, mientras que de Siete pecadores se puede decir que es una obra de arte.

Sí, al examinar lo que va quedando de la historia del cine, encuentro más y más pruebas de lo poco que se puede rescatar de los intentos de realismo, en los que la cámara parece resbalar por la superficie sin lograr pasar a otra dimensión que no sea la de un realismo fotográfico, de dos dimensiones.

Ahora bien, apuntadas así brevemente las diferencias que creo vislumbrar entre cine y literatura, paso a contestar una pregunta que se viene formulando desde hace un tiempo. ¿Pueden el cine y la televisión terminar con la literatura, con la narrativa para ser más específicos? Mi impresión es negativa, imposible que eso ocurra. Porque se trata de dos lecturas diferentes.

En el cine, la atención se ve requerida por tantos puntos de atracción diferentes que resulta muy difícil, o directamente imposible, la concentración en un discurso conceptual complicado. La concentración que, en cambio, permite la página impresa, da margen al narrador a otro tipo de discurso, más complejo especialmente en lo conceptual. Además, el libro puede esperar, el lector puede detenerse a reflexionar. La imagen cinematográfica no. En conclusión, hay historias que sólo la literatura puede abordar, porque la atención del lector así lo determina. Lo que decide todo, en última instancia, es la naturaleza de la atención humana. Tiene límites, puede focalizar un acierto material y otro no, se fatiga, logra penetrar en la página escrita densidades que, expuestas en la pantalla, resultarían imposibles de abordar.

Yo tuve una experiencia curiosa al respecto. Hace unos tres años vi una película italiana, II sospetto de Maselli. Es un relato de muy complicado contenido político, hecho con excepcional empeño. Promediando la proyección de la película, empecé a alarmarme, simplemente no lograba seguir la narración. Los personajes planteaban cuestiones cuyo hilo no se lograba seguir. Supuse que, escritas, esas mismas tiradas de diálogo serían más inteligibles, ¿o no?

¿Qué ocurría? ¿Era todo un galimatías o sencillamente la atención del espectador no conseguía abarcar todo lo que se le presentaba? Me interesó la cuestión y, a través de mi editor en Roma, conseguí el guión original de filme. Lo leí y entendí todo perfectamente. Había, sí, dos o tres pasajes algo oscuros que, volviendo atrás la página y releyendo, se aclaraban. Pero esa operación no había sido posible en la sala cinematográfica, porque allí no se puede detener la proyección.

Por todo esto creo poder afirmar que la lectura del espectador cinematográfico es otra que la del lector de novelas, y que esa lectura cinematográfica, si bien tiene algo de la lectura literaria, tiene también mucho de la lectura de un cuadro. Sería entonces una tercera lectura, que participa de características de la lectura literaria y de la plástica, pero que es también diferente.

¿Y a dónde voy con todo esto? A manifestar mi siempre renovada admiración por las ventajas de la narrativa impresa, con su margen generoso para la experimentación del autor, y al mismo tiempo el amplio territorio que propone para el encuentro del autor con su lector.

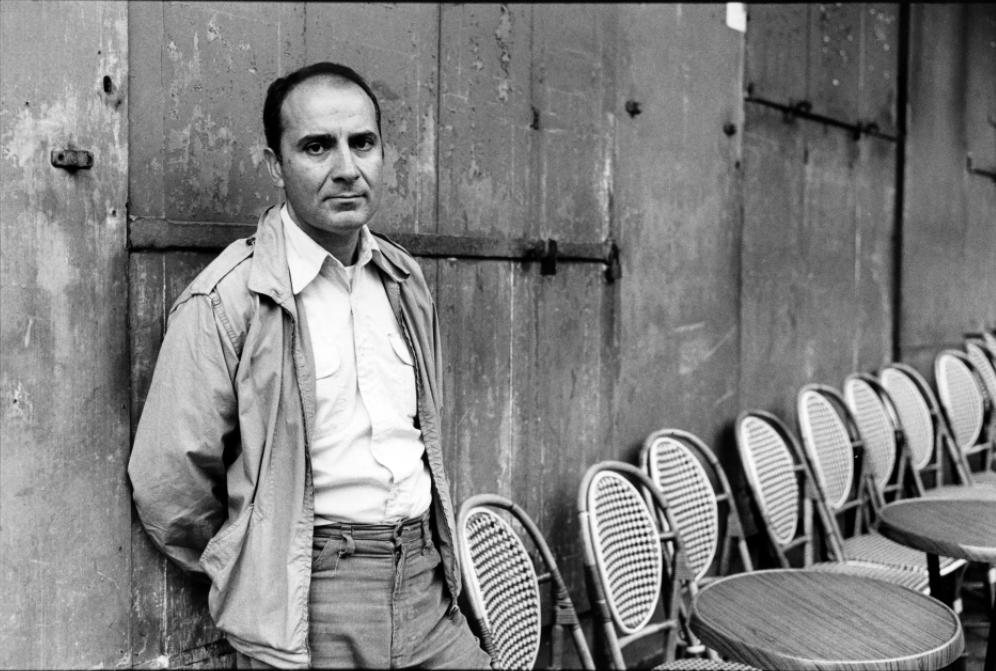

Por Manuel Puig

En Los ojos de Greta Garbo, 1993, Seix Barral.