Decía Borges que imaginaba las bibliotecas como una especie de paraíso, donde el orden y el silencio al interior mantenían todo en cierto estado de animación suspendida. Aunque romántica, tal imagen solemne e incólume de “santuario del conocimiento”, “bastión de la decencia y lo correcto”, eventualmente llegaría al cine y la televisión, pero de una manera algo distinta. Se representaron a las bibliotecas como lugares vacíos, fríos, casi tratándose de prisiones (como en The breakfast club, 1985), pero con acceso y permanencia voluntaria, al menos hasta la hora de la comida o el cierre al final de la jornada.

A pesar de ello, hubo casos que buscaron alejarse del recurso irónico y representar a las bibliotecas, más como un refugio de lo fantástico en convivencia con las maravillas del mundo. Lugares donde puede ocurrir cualquier cosa, gracias a que ahí se resguardan cientos de respuestas para los más profundos enigmas de la humanidad, como el amor (cuando Adso de Melk lee en voz alta sobre el tema mientras intenta escapar del Finis Africae, la biblioteca prohibida, o durante el encuentro entre Anne Scott y William Thacker en la librería de este último en Notting Hill), así como también ideas para mejorar muchos otros aspectos, excepto cierto grado de telequinesis, tal y como presume Matilda.

Es curioso que detractores y defensores, sugieren que las bibliotecas se tratan de un sinfín de volúmenes, como la que existe en el castillo de La Bella y la Bestia, clasificados en múltiples categorías y temas, porque “su deber ser” es, claramente, la acumulación de conocimiento. Sin embargo, ninguna puede hacer como la biblioteca de Hogwarts y desafiar los límites del almacenamiento, aparte de la falta de recursos, personal capacitado, entre otros clavos, que limitan a las bibliotecas, en especial las pequeñas, de funcionar como se espera.

El hecho de no tener todo lo que se ha publicado, va más allá de meras cuestiones de diseño arquitectónico, industrial y logístico, es cuestión de gusto y voluntad. Umberto Eco se hizo con decenas de miles de libros (Umberto Eco: La biblioteca del mondo, 2022), justificándose con el hecho de que un lector ve más allá del mercantilismo editorial, aunque esa parte no deja de ser crítica a la hora de configurar una biblioteca, abriendo así otra pregunta importante: ¿de dónde se obtienen los libros que llenarán los estantes?

Históricamente, además de su contenido, el libro ha sido un objeto valioso. Durante siglos, no cualquiera podía tener alguno en casa, a diferencia de hoy que no hay casa sin alguno, incluyendo, bajo la visión de Raúl Renán y Ulises Carrión, los instructivos de muebles y electrodomésticos. No sería de extrañarse que, en un acto de depuración o despojo, algunos de estos volúmenes terminaran siendo donados, sueltos o en grupo, a las bibliotecas públicas, en especial si se trataban de libros que pertenecieron a algún personaje relevante social, cultural o políticamente al barrio, municipio o estado.

Sobre esta medida de homenaje/beneficio público, hay algunos ejemplos en la Ciudad de México: las Bibliotecas Personales de Alí Chumacero, Carlos Monsiváis, Antonio Caso, Jaime García Terrés, José Luis Martínez en la Biblioteca México, mejor conocida como la Ciudadela; las de Salvador Novo y Efraín Huerta en el Centro Cultural Casa del Poeta; el acervo de Octavio Paz se puede y no, consultar respectivamente, en el Memorial Octavio Paz y Marie José Tramini (Museo Colegio de San Idelfonso) y la Casa Marie José y Octavio Paz (La Perulera); caso más menos similar al de la Casa Guillermo Tovar de Teresa (tercera sede del Museo Soumaya).

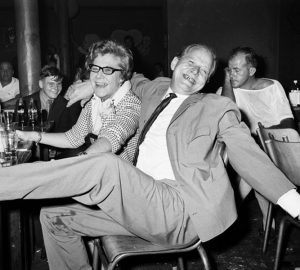

Serían algunas de las bibliotecas afortunadas e intactas que “se salvaron” de protagonizar el instante de gozo y tristeza que algunos bibliófilos sentimos al encontrar el libro buscado en alguna estantería de segunda mano, en el Marketplace de Facebook o algún catálogo de subastas, solo para que, oh, sorpresa, gracias a un ex libris o dedicatoria, revela que fue de alguien más. Como le sucedió a parte de la biblioteca personal del artista plástico mexicano José Luis Cuevas, vendida a plena calle pasado el mediodía. Bien dicen que libro prestado es libro perdido, aunque también hay manos ligeras que se aprovechan de la confianza, como twittearía alguna vez Margo Glantz.

Irónicamente, muchas de las bibliotecas personales surgen así, lo cuenta Sergio Pitol en sus andanzas que practicaba tanto con Monsiváis, José Emilio Pacheco y otros tantos escritores en las librerías de viejo. Otros en cambio, tuvieron la necesidad de robarlos, confesión de Roberto Bolaño en La Belleza de Pensar (1999). A todo ello, considero pertinente retomar una frase sobre la “tragedia” de la biblioteca Cuevas. Dice: “una biblioteca no se hace con retazos, se hace con años y años de obsesiones;” entonces, aquella acumulación de libros que cariñosamente le decimos “lecturas pendientes”, ¿pueden ser de facto una biblioteca o podrían algún día considerarse como tal?, ¿depende si son menos de tres libros sobre el buró junto a la cama o una torre que amenazan con caer y machucarnos algún dedo del pie?

Desde hace algunos años, me he decantado por conseguir cuanto libro de (y sobre) poesía que encuentro. Varios centímetros de mi cuarto han sido devorados por ejemplares de editoriales y autores, tanto independientes como de culto, ediciones respetables y alguno que otro capricho. La situación ha llegado al punto de ahorrar para adquirir unos buenos estantes; no obstante, todavía no me animo siquiera a elegir algún formato por miedo a enfrentar algunas preguntas que siguen zumbándome en el oído: ¿qué hace a una biblioteca de poesía, serlo? Y por supuesto, ¿cómo se podría “ordenar” algo así?

Buscando respuestas para ambas inquietudes, algunos poetas opinan que lo mejor es usar algún sistema de clasificación, como el Dewey (CDD), la Biblioteca del Congreso (LCC) o el Decimal Universal (CDU). Otros se conforman con ordenar alfabéticamente o por tamaños, llegando a un nuevo nivel de Tetris en tres dimensiones, pero que ninguna línea desaparece al quedar llena. Otros prefieren la dinámica Marie Kondo y solo conservan los libros que les provocan “chispazos de alegría” o que simplemente caben en el único (o únicos) librero(s) designados a tener en casa.

Cuando me quedo sentado sobre la cama, con la mirada perdida hacia aquella ciudad de rascacielos paramétricos sobre el escritorio, pienso en qué será de todo este acervo cuando muera. Me preocupa no tener un plan o estrategia más clara que la fantasía de hacer una biblioteca especializada en poesía, la cual también haga las de acervo y centro de investigación. Quizás sumarle una residencia artística, espacio para presentaciones, talleres y, claro, una cafetería, aunque unos buenos tacos podrían hacer más atractivo el asunto, ¿por qué no? Al menos así tendría sentido tener otras paredes que, de buenas a primeras, al tiempo se pudren o desintegran.

Gracias a mis recientes experiencias como orador y tallerista, puedo afirmar que, en efecto, hay muchas personas con un interés genuino por la poesía: la buscan, la leen, la comparten en sus redes sociales, hasta el punto de verse tentados a sentir de primera mano la experiencia de escribir y publicar sus propias obras; sin embargo, justo cuando sus pies alcanzan la orilla de la plataforma, la gran mayoría se detiene repentinamente, pierden el impulso y regresan a tierra donde todo vuelve a quedar a la deriva. En parte por vergüenza del qué dirán, la crítica, y parte al sentir que no han leído lo suficiente para hacerlo.

Sobre lo primero, es cuestión de atreverse y no tomárselo personal, la poesía es un arte y como tal, todo arte es subjetivo. Al respecto de lo segundo, lo que sobran son libros y autores. Si nos enfocamos solo en lo económico, cuando una novela reciente de 400 páginas vale lo mismo (o incluso menos) que un poemario de apenas 70 páginas, honestamente, ¿qué elegirían? Tampoco el mercado de segunda mano se queda atrás, cuando muy pocos poemarios superan la primera edición y pasan a ser las reliquias disponibles solo para el mejor postor. Ya ni hablar del diseño editorial, aunque valdría la pena abordarlo en otro texto.

En respuesta a ello, claro que existe una infinidad de buenas opciones en internet, pero a falta de luz o datos en el celular, no hay mucho qué hacer al respecto. Además, querámoslo o no, la sensación física del libro siempre ganará por mucho en la experiencia lectora. Entonces, nos queda volver a la biblioteca, pero al igual que en las librerías nuevas y de segunda mano, los anaqueles de poesía son tan pequeños, en comparación con los de novela y cuento, ¿por qué solo están los libros y autores del canon, o, mejor dicho: los del imaginario colectivo? Lo mismo que al inicio se dijo: no caben todos.

Todo este revuelo no deja de ser gracioso, aunque no gracioso de risa. Más bien, gracioso de raro, ¿será que algo estamos haciendo mal? Puede ser que sí, al menos en lo que a mi respecta con relación a la poesía. Siendo ese el caso, ¿y si las bibliotecas dejan de ser tan calladas al respecto? Me refiero a que aparte del autoservicio, hubiera círculos de lectura donde en grupo leer y discutir sobre tal autor o tal obra, pasando de ahí a vincularse con otros medios como revistas y editoriales para el siguiente paso, ¿no sería eso fantástico?

Si bien esto no resuelve la gestión de los recursos humanos, espaciales y materiales, así como la garantía de un sueldo y prestaciones a los facilitadores, tampoco debe ser tomado como un argumento para imponer la híper-especialización de las bibliotecas como la solución final. Esto es apenas el esbozo de un primer paso. Una invitación a intentar hacer de las bibliotecas un lugar de encuentro donde se pueda leer y escribir, tanto de manera íntima como en comunidad. Independientemente de los muchos o pocos trabajos que pueda tener un autor, si cada libro pudiera ser equivalente a un individuo, no escaparía de la visión propuesta por John Donne (Reino Unido, 1572-1631) “No man is an island, / Entire of itself; / Every man is a piece of the continent, / A part of the main.” Cada libro necesita de otro, para detenerse, para cruzar referencias, para complementarse y, obviamente, para formar una biblioteca.

Tal vez con un cambio estructural sí puedan llegar a ser ese paraíso borgiano, sin forzar a las personas a imitar o fingir una personalidad ajena. Tampoco que por ello se pierda cierto orden y silencio, como ocurre durante The breakfast club (1985) donde los “castigados” charlan, bailan, reflexionan y tienen un despertar ontológico, que con algo de acompañamiento y lecturas afines pudieran alcanzar una mayor profundidad. Creo que en medida de ver a las bibliotecas como los ríos, donde se pueda hacer algo más que solo lavar o pescar, habría razones suficientes para volver a pesar de que no se pueda entrar en el mismo dos veces.

Por Francisco Casado

Fotografía de Gueorgui Pinkhassov