Desembarcar en un libro de fotografías, abordar un libro de poesía, naufragar en la lectura de un difícil ensayo escrito en otra época y traducido en un lenguaje fuera de uso, encallar en una narrativa ripiosa, avanzar a toda máquina por un cuento perfecto que termina abruptamente su viaje en un gran remolino. Metáforas de viaje y libros que nos remiten a esa primigenia forma de llegar a lo desconocido: atravesar las interminables llanuras líquidas de Jacob, la mar de los pescadores, llegar a puertos de otros mundos con la curiosidad abierta donde aún es posible lo maravilloso bajo el cuerpo de lo extraño.

Los primeros recuerdos personales que tengo son de Castro, mi familia vivía en una calle frente al muelle. Imágenes borrosas de hombres y mujeres llegando de las islas en lanchones, apilando su producción; sacos de papas, ajos, tiras de cholgas secas, chicha de manzana, lana cruda con su olor a cordero mojado. Esa calle tenía varios bares. Recuerdo un rumor de conversaciones y sonido de vasos, olor a chicha, humedad que se desprende de las ropas. En la calle camiones retro y charcos con nubes reflejadas. En muchas fotografías de El puerto que habito sentí esa humedad gris de Chiloé, ya que Puerto Montt se construyó un poco a imagen y semejanza de esa isla de reputados carpinteros, buenos para irse por los caminos del mar a probar suerte.

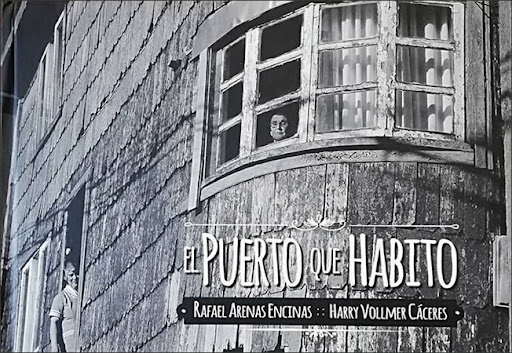

Rafael Arenas es el nombre del fotógrafo de este libro llamado El puerto que habito enfocado en el barrio marítimo de Puerto Montt, ciudad que no tiene más de 170 años pero que ha sido clave en los procesos de colonización del sur de Chile, ya que el antiguo tránsito de lanchas de pioneros de toda raza y nacionalidad, desde el territorio fragmentado de islas, desembocaban con frecuencia en el barrio que registran las fotografías, de ahí que abunden ferreterías, ventas de repuestos, insumos para motosierras, motores y otras máquinas del emprendimiento extractivista o de la sobrevivencia en el monte. En ese barrio abundan peluquerías, locales de pintura industrial, imprentas, bares y toda esa Babilonia que se forma en los puertos a la espera de los aventureros de ultramar.

Harry Vollmer, poeta de Puerto Montt, interpela las fotografías, desarrollando la mirada sobre algún punto de fuga de la imagen y da cuenta de ese mundo de casas viejas y personas que sobreviven mediante duros oficios. El poeta es autor de varias obras, entre las cuales su libro Con ajo, da cuenta de la violencia y ciertos códigos de los pueblos húmedos del sur. Para quien escribir poesía es solo picar leña para el invierno, ahora toma astillas de las imágenes de esos barrios que albergan a sus hablantes y enciende las evocaciones a mundos impregnados de abandono.

El barrio retratado parece hoy lucir dos caras, por un lado el antiguo casco fundacional, los caserones construidos por carpinteros chilotes con su virtuosismo de tejuelas y ventanas, y por otro lado el puerto moderno, de grandes maquinarias, que generan trabajo obrero en la navegación, en la desforestación a escala industrial y la explotación del mar. Rafael Arenas tuvo la buena idea de no solo retratar la arquitectura —que probablemente tenga sus días contados—, en especial a sus habitantes, los rostros del barrio, almaceneros, vecinas, parroquianos de bar, cocineras, modistas, mecánicos, torneros, esos oficios de puerto antiguo que de alguna manera emparenta este libro con uno de otro poeta austral, hijo de chilotes en Magallanes: Personajes de mi ciudad de Rolando Cárdenas, en ese libro Cárdenas retrata a personas de oficios callejeros, junto a grabados de Guillermo Deisler. Han pasado casi sesenta años desde entonces y las técnicas de reproducción son otras, en este libro de gran formato, las imágenes en blanco y negro revientan la página para que uno entre con la panorámica del cine en las atmósferas sureñas.

El viento empuja al bajar y te contiene en la subida / así son estas colinas maternas en leche que escurre / y sus calles o callejuelas en abismo o paraíso, comenta Harry, acompañando fotografías de casas que se encumbran en cerros y quebradas, a la manera de un Valparaíso sureño, una extraña mezcla de ventanas que se elevan buscando la luz en cuerpos de madera y lata, como robots hechos por un niño con remaches y maderas, caserones puestos al aguante de la lluvia y el viento que de vez en cuando reciben la caricia del sol con una promesa de días luminosos.

Hace algunos años conocí a Vollmer en Arica, en el contexto de un encuentro de escritores dedicamos el último día, ya sin actividades, para recorrer con él y una poeta de Santiago, una zona antigua del puerto, recuerdo enormes máquinas varadas en un soleado día que parecía deshabitado, la figura delgada de Harry aparecía y desaparecía entre las instalaciones de ese lejano norte, entre galpones enormes, viejos cascos desarmados de embarcaciones y palomas que insistían en su cucurrucucu arriba de las panderetas. Deambulaba, imagino ahora, comparando esas ruinas con las de su propio puerto. Yo andaba tras la pista de un falucho llegado desde el Maule, que según la literatura se conservaba en algún lugar de Arica. Ahora comprendo el silencio de esa tarde, cuando leo sus versos dedicados a las máquinas del muelle de Puerto Montt: Solo un valiente puede montar a diario / el poder de arañas gigantes que todo lo pueden / las penas del hombre y sus alegrías pasajeras / las grúas que tuertas miran de lejos / esperando las luces que llegan de noche / y sus cargas de las bodegas y el alma, para continuar en otra página: Ya partiremos a otros sistemas / otras constelaciones / con el peso de nuestras cargas / que nos aferran al ser humano / y sus creaciones. Así, como si se tratara de máquinas espaciales, las grandes grúas se convierten en una máquina de evocaciones en los versos de Vollmer, quizás como esas naves que se van a otros planetas mientras el lárico bebe el último sorbo de cerveza en un palomar, había una nostalgia de futuro también en esas embarcaciones sin tripulantes de un domingo vacío.

Hace poco estuve en Puerto Montt y pude caminar por el barrio retratado en este libro e ir un poco más allá, hacia Angelmó y Chinquihue, que es una especie de planeta de obreros marítimos, con camiones de alto tonelaje que resbalan en las cuestas con derrame de aceite. Todo en ese cordón industrial marítimo que se expande desde la ciudad, gira en torno al pescado, sean jotes o ejes de camiones cargados con huevos de salmón, sean gaviotas, astilleros, o naves oxidándose junto a boyas en estado de ruina.

Pienso en esa ruralidad habitable que crece entre la franja industrial y el mar, donde el paisaje de verde furioso contrasta con el juego de luces de las nubes sobre el mar y con esa retroexcavadora en la cima de una colina de harina de pescado, con jotes revoloteando. Llueve, a ratos sale el sol y hay barro en todos los caminos, las máquinas operan, los jotes parecen felices, la retro de cuello largo a la manera de un saurio metálico rasca, remueve, reordena el aserrín de salmón, su silueta se recorta contra las nubes. La economía circular consiste en renovar los residuos. Es la zona de sacrificio, islas de chips, el barrio industrial crecido a la orilla de un mar mecanizado, sembrado de salmoneras y procesadoras de tripas, con cementerios de conteiners y lanchones desguazados. Solo un valiente puede montar a diario / el poder de arañas gigantes nos decía Harry, para trabajar en esas faenas de mitología industrial hay que tener el cuero bien duro, agregaría yo.

Recuerdo una revista ilustrada que miraba de niño, allí había un dibujo a colores a doble página, lo que hoy llamarían infografía, donde se imaginaba cómo podría ser el mar del futuro, un mar granja con instalaciones modernas tipo Futurama y todo tipo de cultivos submarinos: crustáceos, bivalvos y peces creciendo en jaulas, hombres rana (así se los nombraba por entonces), con modernos equipos trabajando bajo las aguas transparentes, obreros manejando submarinos personales. Ese colorido panorama que me hipnotizaba como una película congelada, en poco se parece a las micros con vidrios empañados en que transitan obreros abrigados, ya serios o eufóricos según el turno, pensando en las deudas o carretes, en una familia quizás, con botas de goma y olorosos a lluvia, con sus parkas térmicas y gorros de lana. Algo pasó entre la expectativa del progreso y la cultura de la sobreexplotación y consumo que se teje en torno al mar.

Fotografía y poesía han tenido innumerables experimentos de colaboración, complemento, intervención, écfrasis, diseño, hermenéutica, y cuanta cosa se halla imaginado en ese cruce de imágenes y palabras, en este caso se asocia además a una interpretación territorial, a un modo de vida que oscila entre la crudeza del clima y la conquista del mar y la selva fría. Llegar entonces finalmente a puerto, descansar de la aventura y la incertidumbre del viaje, y llegar para evocar una ciudad y las personas que le dan carácter, todo ello sucede en el libro, al dejar que sus imágenes y textos delineen una ciudad, que quizás solo exista en la mirada de sus autores, y desde ahí, habite en la memoria de lejanos lectores.

Por Felipe Moncada Mijic

Fotografías de Rafael Arenas & poemas de Harry Vollmer (Puerto Montt 2021)