En los ’80 los hijos de los ministros se hacían cantantes de rock, en los ’90 poetas, en los 2000 editores independientes. ¿En qué momento la edición se volvió un oficio glamoroso? Recuerdo a Héctor Libertella, genial escritor –ni falta hace aclararlo– y ex editor en Fondo de Cultura Económica, Monte Ávila y varias empresas más, diciendo: “un editor es alguien que tiene una calculadora sobre su escritorio”. Ahora la tienen en la pantalla de Windows. Libertella nunca se adaptó a los nuevos tiempos. Especie de vanguardista testarudo, cierta vez le encargaron dos antologías de cuentos para la editorial Perfil, cuando todavía editaba libros. Una la llamó 11 relatos argentinos, e incluía textos de Copi, Osvaldo Lamborghini, Wilcock, María Moreno, Néstor Sánchez, entre otros. Es decir, once relatos que, de alguna manera, tenían un dejo experimental o, al menos, poco convencional. A la segunda la tituló 25 cuentos argentinos del siglo XX, y contenía relatos de Borges, Cortázar, Tizón, Castillo, Saer, etc. O sea, una antología levemente canónica, más clásica, por llamarla de algún modo. En esa también estaba Fogwill. Fogwill enojado, claro, por estar al lado de los clásicos y no de los experimentales, puteando contra Libertella en cada mesa de bar, hasta que el enojo se le pasó y se olvidó del asunto, como de costumbre en él. De hecho, Daniel Guebel me contó que habló con Fogwill, ya internado, presto a morirse, y que le dijo: “Me parece que me estoy yendo a ver a Libertella”, muerto algunos años antes. Yo entré a la edición por Fogwill, precisamente. Él me recomendó en Interzona, donde había publicado Runa, y donde se había hecho amigo de Damián Ríos, el editor saliente, y de los dueños de la editorial. Fogwill, el que había tenido pleitos, juicios y malhumores con casi todos sus editores, ahora estaba recomendándome a mí, que estaba sin trabajo (Telerman nos había despedido de Ciudad Abierta, a mis amigos y a mí, por trabajar bien y ser honestos) para pasar del otro lado del mostrador, de escritor a editor. ¿Y por qué? Creo que me dijo que porque yo iba a tener una deuda con él y le iba pagar mejores anticipos que los que venía cobrando. Eso ocurrió en la calle Thames donde yo vivía entonces, a una cuadra de la calle Soler, donde él vivía, a tres cuadres de Paraguay y Scalabrini Ortiz, donde Libertella paraba. No es un dato menor: Palermo se había vuelto el centro de operaciones de la edición independiente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo fue que se volvió glamoroso ser editor?

***

En La edición sin editores, André Schiffrin narra, con una precisión impactante, tomando el caso de la venta de Pantheon Books a Random House, el momento en que las pequeñas y medianas editoriales comienzan a ser compradas por otras más grandes, a su vez integrantes de holdings comunicaciones más grandes, a su vez compuestos por accionistas en bolsa o fondos de inversión buitres (como el fondo Liberty, que llegó a accionar en el grupo Prisa, empresa madre del diario El País y en ese momento también de la editorial Alfaguara, entre muchos otros emprendimientos. Liberty fue también uno de los fondos buitre que operaron contra la Argentina). Publicado en 1999, traducido al castellano un año después en la editorial española Destino, perteneciente al grupo Planeta –el sexto conglomerado editorial más grande del mundo–, el libro alcanzó varias reimpresiones, e incluso reediciones en otras editoriales de España y América Latina.

Relatado con el tono del viejo editor que ve desaparecer su modus operandi, es decir, el escritorio tapado de originales (¡que palabra anticuada!), haciendo su trabajo básico: leer (esa es la imagen que tengo de Chitarroni, en su escritorio en la vieja casita de la desaparecida Sudamericana). Y publicando libros que, bajo la utopía nunca o casi nunca cumplida del best seller, aspiraban en verdad al long seller, a la formación de un catálogo, de un fondo editorial como activo económico de una editorial. La edición sin editores marca el momento en que la figura del editor cae en desgracia, y se la reemplaza por la del gerente de marketing y el periodista de variedades devenido editor, por el aparato de publicidad, por la búsqueda de un tipo de rentabilidad (en montos y tiempos) inadecuada para el mercado literario. Según Schiffrin, los criterios históricos de rentabilidad de una editorial, que rondaban el 4%, pasan, o deben pasar al 15%. ¿Cómo se logra semejante operación? Cambiando, de raíz, la forma de entender la edición. Los productos editoriales se lanzan a ocupar más y más espacio en las grandes superficies y cadenas de librerías (llamados puntos de venta), la rotación de los títulos gira a alta velocidad, lo que rápidamente no funciona se salda o se pica, los costos de las campañas publicitarias de los libros son incorporados en el precio de venta al público del libro, etc., etc. Nada que no aprendamos, caminando solo unas cuadras por las librerías de saldo de la avenida Corrientes. El editor-lector es corrido por el discurso gerencial, por el proveedor de contenidos con buen ojo para lo trendy. Recuerdo, ahora, a un agente literario argentino que escribió un artículo sobre, según él, su nuevo rol en el mercado. Como en esas grandes corporaciones editoriales los editores tienden a cambiar rápidamente (son echados, ascendidos, jubilados) los autores no logran tener una referencia fija para dialogar sobre su obra. Cuando terminan una novela, no saben a quién entregársela, porque el editor de su novela anterior ya no trabaja más allí. Entonces, el agente pasa a ocupar ese lugar. Ya no solo es quien, como un dealer, consigue mejor precio y condiciones para el producto que representa sino que, a medio camino entre un editor informal, un psicólogo conductista y un amigo (no tan) fiel, discute sobre estética, sobre la resolución de problemas literarios, sobre desenlaces, personajes y tramas.

Si hay algo desatinado en la relación entre literatura y mercado, es seguir pensando que esa conjunción –“y”– todavía separa dos universos distintos.

***

Debemos pensar la época bajo la preeminencia de la industria cultural. La industria cultural es la gran enemiga del arte. Reemplaza al valor, a la crítica, por la sociología (la sociología no juzga: los fenómenos les parecen “interesantes”, “significativos”). La sociología no democratiza: aplana, achata, enumera; vuelve todo número, quantum. Que los gobiernos progresistas, aquí o allá, lo primero que creen es una Secretaria de Industrias Culturales, no es más que un signo anticipado de su fracaso.

La industria cultural propone a la figura del emprendedor, del gerente de contenidos como emblema de la época. El curador se vuelve más importante que el artista, el productor más importante que el músico, el editor más importante que el escritor.

***

Al mismo tiempo que, por un lado, en los grandes holdings desaparece la figura del editor, esa estampa resurge en toda clase de editoriales pequeñas y medianas, chicas y más chicas, llamadas, con infinita inmodestia, independientes. Independiente, por definición, es un término relacional. Se es independiente de algo, de alguien. ¿Independientes de quién o de qué son las editoriales independientes? Obviamente son independientes en el sentido de que no pertenecen a ningún gran holding. Pero eso no las vuelve necesariamente más interesantes. ¿Se dirá entonces que son independientes, porque expresan cierta independencia de criterio? ¿Que el criterio con el que evalúan un manuscrito (¡palabra aún más anticuada!) no está marcado por el clima de época, por las concesiones al mercado? Si miramos de cerca sus catálogos, veremos que –aquí, en el resto de América Latina, en todas partes– está lleno de editoriales independientes con catálogos espantosos. Y que, a la inversa, aún en crisis, hay zonas de las grandes editoriales que todavía publican buena literatura. El catálogo de literatura argentina de la Sudamericana de los ’90, el de Chitarroni –salvo obviamente Soriano– era muy agudo. El del sello Caballo de Troya, en España, perteneciente al entonces grupo Random-House/Mondadori, también. Soy parte interesada de ambos ejemplos, sé de lo que hablo. Las cosas son más ambivalentes, más contradictorias de lo que parece.

***

Entre tanto, en las editoriales independientes, se creó un nuevo monstruo: el Editor Rey. El que supone que el catálogo es su obra, que cada libro que edita es un capítulo de una gran novela, que es su fondo editorial. Los editores no tienen obra. Obra tienen los autores. Y si el postestructuralismo francés deconstruyó, con elegancia, erudición y violencia, la propia noción de autor (y por lo tanto la de obra) en el mismo horizonte epistemológico con el que cuestionó el concepto de hombre y, más aún, de sujeto; es decir, en un movimiento donde el autor era reemplazado, o mejor dicho, disuelto en otra categoría –en una categoría llamada “texto”– por supuesto de maneras diferentes y a veces antagónicas (como lo que va del rizoma a la página en blanco, de la comunidad inoperante al grado cero de la escritura); evidentemente ese esfuerzo descomunal, vanguardista y tan cercano a mí; ese esfuerzo, digo, esa batalla por sospechar del autor, fue en vano. Fue derrotada. Todos estos años de neoliberalismo dieron como resultado, entre muchos otros aspectos, una vuelta al sujeto, y de allí al autor, al auge de la biografía como género comercial (¿a quién le importa la vida de escritor?) y de allí, otro paso, a la figura del editor independiente, al Editor Rey.

Los grandes holdings multinacionales son impensables sin el neoliberalismo. El auge de la edición independiente, también.

***

Ya lo sabemos: en la Argentina, la soja –ese yuyo, como la llamó una ex presidenta– crece fácil. Habría que agregar también que en Buenos Aires brotan también las editoriales independientes. Las hay buenas, regulares, excelentes, malísimas. Si no se ejerce una reflexión crítica sobre ese florecer, no se logra comprender buena parte de la novedad cultural de las últimas décadas.

***

El “sin embargo” es la coartada de cualquier escritor, de todo intelectual. Yo lo soy, y saco provecho de ello. Sin embargo, entonces, gran parte –por no decir la inmensa mayoría– de lo mejor que se publicó en la Argentina en la última década, fue en editoriales independientes. Ese dato también hay que incorporarlo al balance.

***

Al balance hay también que sumar las traducciones. ¿A qué castellano se traduce? Comencemos por un dato: en la Argentina, sumadas, la mayor parte de las traducciones de ficción y ensayo cultural, las realizan las pequeñas editoriales. Las grandes editoriales multinacionales, por lo general, realizan las traducciones en sus casas matrices en España, y luego esos libros llegan a la Argentina; ya sea importando ejemplares; ya sea impresos aquí por la filial local que toma la traducción española (recibe por email un pdf con los interiores y la tapa del libro, le agrega un ISBN local, y lo manda a imprenta). Y no solo la mayor parte de las traducciones se realizan en España, sino que allí se contratan los derechos. Es decir, se decide el criterio sobre qué autor se traduce (y cuáles no), se imponen estéticas, acuerdos económicos y contractuales.

Por lo tanto, entre nosotros estamos totalmente acostumbrados a leer traducciones cargadas de españolismos, localismos catalanes o madrileños, expresiones que a veces comprendemos con dificultad, giros que se pierden de manera incomprensible: The Unquiet Grave, de Cyril Connolly, traducido por Ricardo Baeza para la editorial Sur en 1949 como La tumba sin sosiego, es retraducida en 2005 por Miguel Aguilar para el sello Debolsillo bajo el literal La tumba inquieta (debemos agradecer que al menos no le pusieron La tumba intranquila…). A veces pasan cosas curiosas, por decirlo de algún modo. En 1945 José Bianco traduce, también para Sur, The Turn of the Screw de Henry James con un título que logra vertir al castellano toda la complejidad del título inglés, en una verdadera obra maestra de la traducción: Otra vuelta de tuerca. Pero desde entonces, asistimos a innumerables traducciones en España que mantienen el título (¡copian lo difícil!) pero cambian el resto de la novela (por dar un ejemplo, la traducción de Soledad Silio, de 1991, para Planeta, linda con lo vergonzoso). Podría dar mil ejemplos más, y también mil artículos y notas en la prensa y revistas especializadas argentinas y latinoamericanas, malhumoradas por esta situación.

Por supuesto que, a veces, recibimos buenas traducciones: las traducciones de Javier Marías de Ashbery son muy buenas (mejores que las dos o tres a cargo de latinoamericanos que andan dando vueltas por allí), la de Vila-Matas de Copi también, las de Mercedes Cebrián de Perec otro tanto. Pero no se trata solo de una cuestión de gusto. No es solo una cuestión estética. La traducción, como problema, toca directamente temas políticos (de política cultural) y, sobre todo, económicos (el gusto y la estética también: por eso tiene algo de falaz la frase de más arriba: “solo una cuestión de gusto”: ese solo siempre está sobredeterminado por lo social, lo político, lo económico).

Vuelvo al principio: la mayor parte de las traducciones literarias en la Argentina la realizan, sumadas, las editoriales pequeñas. Dos, tres, cuatro, o hasta cinco títulos traducidos por año, multiplicado por la creciente cantidad de editoriales independientes, da un significativo volumen de libros traducidos, en especial, como decía, ante la renuncia de las grandes casas multinacionales de contratar traducciones en sus respectivas filiales (esto mismo ocurre en toda América Latina: México, Colombia, Chile, etc., también reciben mayoritariamente libros traducidos por las casas centrales españolas). Con una dinámica de guerrilla (se mueven rápido), editores bien formados, aprovechando muchas veces los subsidios a la traducción que otorgan algunos estados (Brasil, Francia, Alemania, Irlanda, Corea del Sur, etc.), las pequeñas editoriales han hecho un gran aporte a la traducción en la Argentina. O dicho más crudamente: si no existieran las editoriales independientes argentinas, no existiría más la traducción al castellano con inflexión rioplatense.

Pero el mercado nacional es pequeño, y también muchas de ellas han crecido, lo que genera que buena parte de esas editoriales comiencen a exportar, en especial a España, el mercado dominante en castellano. Lo han hecho de diversas formas: unas pocas, abriendo oficinas en España, imprimiendo allá (con ISBN español), contratando servicios de prensa locales. La mayoría, en cambio, exportando en pequeñas cantidades, a través de distribuidores que compran ejemplares en la Argentina en firme (no en consignación) en pesos, consolidan un envío (es decir: compran a varias editoriales la cantidad suficiente de ejemplares como para amortizar el costo del traslado) y los revenden en España en euros. Pero en uno u otro caso, antes se presenta la misma pregunta: ¿a qué castellano se traduce? (pregunta que ya encierra una postura: se dice “castellano” y no “español”: el triunfo del “español” por sobre el “castellano” es la marca de una disputa ideológica sobre la que deberíamos detenernos largamente).

Las decisiones de traducción son, otra vez, estéticas. Pero también, nuevamente, económicas. Si una pequeña editorial traduce, digamos, un autor francés, a un castellano “muy argentino”, ¿tiene posibilidades de ser aceptado en España? Es probable que allí genere cierto (o mucho) rechazo, especular al nuestro frente a las traducciones españolas. Pero a la inversa, traducir al español de España es imposible (no solo porque no estaríamos de acuerdo, sino porque no sabríamos cómo hacerlo). Aparece entonces la tentación del castellano neutro, mejor dicho, del castellano neutralizado. Un castellano que, dejando algunas marcas de que fue traducido en Buenos Aires, sea más “suave”, menos local, más apto para el lector de la metrópoli. Ese es el camino que habitualmente se elige. Un español que no espante a los lectores de España, y que sea aceptable para los lectores argentinos. Pero, en mi opinión, está opción habitual es igualmente insatisfactoria en términos estéticos: en su mayoría, terminan siendo traducciones timoratas, que no hacen apuestas lingüísticas fuertes, que borran todo conflicto en la lengua.

Si la traducción es un mercado (como lo es) entonces necesariamente prima lo económico. Por lo tanto, como viene ocurriendo en América Latina en otras esferas, en lo editorial quizás haya también que pensar en los modos de politizar el mercado. Aun conociendo los riesgos que eso implica: el riesgo del populismo nacionalista, del chauvinismo, del patrioterismo vacío (valga la redundancia). Pero, como nunca, es necesario abrir una fuerte discusión sobre el estatuto de la lengua, del castellano; una discusión sobre la tensión (y los reenvíos mutuos) entre mercado y estética, entre dinero y radicalidad literaria. Aun corriendo esos riesgos.

***

Y después Libertella murió, y Fogwill también murió, y la calle Thames quedó vacía como una hojita flotando en el viento. De Fogwill edité un par de libros (me tocaba el timbre a las ocho de la mañana para saber si ya estaba la plata del anticipo). Libertella me dio Zettel, que no llegué a editar porque Interzona fue puesta en venta (cuando entré a Mardulce ya era tarde para seguir con ellos). Me lo dio dedicado y con un papelito que decía: “A vos que te gusta esa frase de Blanchot, ‘la literatura marca pero no deja huella’, este libro reescrito: el trabajo del editor es encontrar huellas allí donde no las hay”.

Por Damián Tabarovsky

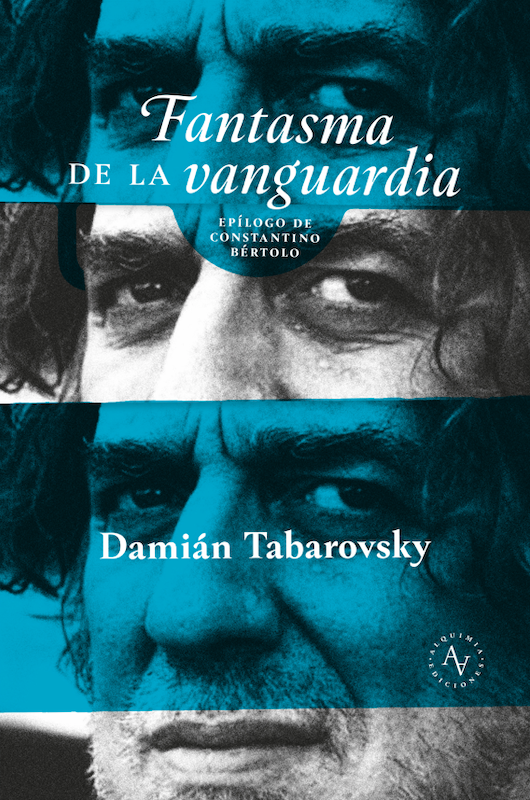

Fantasma de la vanguardia

Damián Tabarovsky

Alquimia Ediciones

2021

92 pp.

$9.000 pesos chilenos

Se puede comprar aquí

Fantasma de la vanguardia

Damián Tabarovsky

Mardulce Editora

120 pp.

2018

$1.000 pesos argentinos aprox.