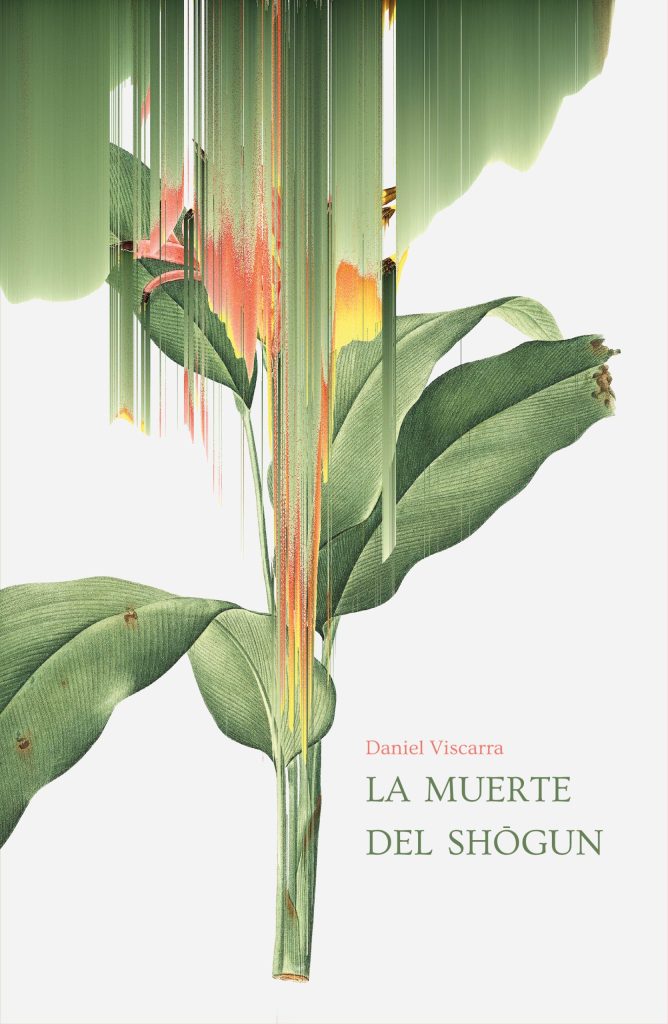

Antes de escribir Auto de fe, Canetti ponderó entre varias alternativas temáticas. Previo a decidirse por narrar la neurosis y catastrófico matrimonio del sinólogo Peter Kien, deambuló entre un fanático religioso, un soñador técnico que vivía solo haciendo planes cósmicos, un poseso por la verdad, un coleccionista, un despilfarrador, un adversario de la muerte y –la opción elegida– un hombre-libro. De alguna manera, La muerte del shōgun (Provincianos Editores, 2025) de Daniel Viscarra es todos aquellos aun sin encontrar hospedaje en uno solo.

Un poemario de casi una década de gestación que daba asomos de sus brotes cada tanto, ya en el Festival Maraña de Poesía Joven (2019), al recibir la distinción a la Mejor Obra Literaria Inédita (2023), o en el Festival A Cielo Abierto (2024); y que, símil a la magicicada, crecía con temple flemático, en aguaite. Hasta este año que, así como —en la voz de Viscarra— Tsuyoshi Okudaira festeja “el brote indiferente / de yuyales y cardales / sobre pilas de terrones negro sulfúreo”, somos nosotros quienes celebramos la eclosión en integridad y entereza de La muerte del shōgun para, finalmente, abocarnos impacientes al territorio que despliega. Un continente donde Viscarra desobedece a Mariana Camelio, quien advertía que “existen sitios geográficos / que no deben mirarse fijamente”.

Y quizá sea ese uno de los primeros desconciertos que se experimentan al recorrer los senderos del libro: su naturaleza heteróclita y heterotópica. Un mundo donde todo convive sin pedir permiso: conchales, aluminio, maquias, osarios, yōkais, anélidos, teriántropos, pecios, muladares, traros, egagrópilas, desguaces, yūreis, líquenes, breas, cordyceps, brozas, quilantales, microplásticos, huachalomos, queltehues, moscardones, porotos mustios, jejenes, bombas H, sakuras, pareidolias, sokushinbutsus, aucanas, aminoácidos, bagres, torvas; todos están allí, comulgando, sin jerarquía. El libro nos lanza de inmediato a ese magma: sin voz que ordene, sin sistema que clasifique. Y es más, el poemario practica y predica su horizontalidad: “que tu deseo nunca hile / la ficción de un paraíso”. Contrario al dios de Heidegger que no acepta sabandijas —animales indignos de entregar en sacrificio—, el libro acoge por igual “rótulas fémures carnaza / tibias clavículas cloruro / hilos óxido costillas / cóccix yesca metacarpos / chamizos ripio cráneo / mosto calcáneos coxales”.

La segunda apuesta del libro quizá sea, para este lado del mundo, todavía más radical: confundir vida y muerte. Y aunque el poemario provoque ilusión de mortuorio, esa potencia se erosiona a la luz y sombra del monismo dhármico de Viscarra, de la anagnórisis entre lo vivo y lo muerto. No son sus páginas una dialéctica de Eros y Tánatos, de cinético y estático, de sacro y profano. Aquí “se deshacen los hilos que demarcan / la relación de sus límites”; “y los dos mundos se contactan / la luz se dobla en la luz”: “es la muerte driblándose a la muerte / en una cancha donde ya no hay pasto”. Una apuesta apoptótica, monocárpica, que al igual que el maguey, que el chagual, concentra sus versos como una savia claroscura y, en un solo gesto de reproducción-deceso, vida y muerte se rodean para confluir en la máxima de Borges: “Para morir no se precisa más que estar vivo”.

Porque, si bien la obra trabaja sobre una estética de la sangre, no es a través de la desafilada teatralidad del poeta maldito. La pulsión de muerte que atraviesa La muerte del shōgun es otra cosa: una aceptación lúcida, casi ceremonial de lo hemático. Se desmarca de la sentencia de Marcelo Mellado, “estetizar la sangre es propio de pendejos poetas mal paridos y peor enseñados”, y más bien acoge la de Elvira Hernández, “la vida como una cadena de seres / que se devoran mutuamente.”

Si Canetti veía en el fanático religioso, el soñador técnico, el coleccionista o el adversario de la muerte posibles máscaras de la novela, La muerte del shōgun recoge todas esas figuras y las hace estallar en un solo organismo plural, en una poética que hace eco de la teoría de Gaia. No es el hombre-libro, aunque también, sino el libro-artrópodo, el libro-fungal, el libro-escoria, el libro-yōkai; una voz de planes cósmicos, que concentra obsesivamente la totalidad del mundo: “Donde está el sujeto / está también el cielo / la tierra.”

No es sencilla la hazaña de Viscarra, que desde su Talagante nipón aúna cuerpos, formas y paisajes, no en la mezcolanza plástica del surrealismo, sino en organicidad y armonía extremófila. La voz del poema sobrevive en ambientes inhóspitos —“el vertedero Santa Marta”, “una perra con una mama reventada”, “los pelos retenidos en el desagüe”, “alga didymo, sargazo, estrelicia”—. Como las arqueas que prosperan en manantiales ácidos, los tapetes bacterianos en los salares altoandinos, los líquenes que colonizan la Antártica, su canto germina inexplicable. Sin engañarse en la ficción higiénica de las jerarquías estéticas, la obra prescinde de jardines y aguas claras. Al tanto de la enseñanza del Tao Te King —“Las palabras que dicen la verdad / no son hermosas / las palabras hermosas no dicen la verdad”— el libro encuentra sustrato en el cadáver de los insectos, en animitas eléctricas, en el matarife, en gatas que devoran a sus crías y terneros mortinatos. La escritura se alimenta de detritus tóxicos y desde ellos construye ahí donde el ojo suele retirarse.

En su mujokan, Viscarra medita: “Si cada camino conduce al Tao / y en el Tao confluyen / como uno solo / entonces no hay camino”. Al trabajar con la muertida, con la viduerte, la obra acoge lo residual: peluches en el tendido eléctrico, baterías oxidadas, moluscos sobre suelas de caucho, cenotafios convertidos en micelio, bolsas plásticas que bailan al viento, luces fermentadas, buldóceres, cables revueltos en zarzamora. Asombro por lo que se pudre, por lo que florea. El libro nos dice: no, no todo lo sólido se desvanece en el aire. Si existe el cobre refinado, también hay relaves; si circulan trenes eléctricos, también hay rieles herrumbrados; si las baratas caminan, es sobre preservativos. No, no todo lo sólido se desvanece: todo está muerto, inmundamente vivo. Así nosotros, impermanentes, transitorios, leemos a Viscarra, conmovidos, afirmando: “Recuerden siempre que pisan mastodontes / y que el hombre jamás llegará a blindar la tierra. / Hicimos gasshō. Despertamos”.

Por Tadeo Villanueva

Fotografía de Gueorgui Pinkhassov

Sobre:

La muerte del shōgun

Daniel Viscarra

Provincianos Editores

2024