A comienzos de los años sesenta, en parte gracias a la gran migración de artistas e intelectuales europeos durante la guerra, Nueva York había desplazado a París como centro cultural. Los museos locales poseían las mayores colecciones de arte de vanguardia y en Broadway figuraban a diario presentaciones con elencos y obras internacionales; las artes visuales cruzaban a pie sus fronteras para ir en búsqueda del espacio urbano y la cultura de masas; la música culta expandía sus horizontes hacia los sonidos de la vida cotidiana, mientras que el jazz, liberado de la tonalidad y la melodía, se habría paso hacia la improvisación radical; el cine independiente ganaba carta de identidad en las calles y, al margen de las instituciones oficiales, crecía una contracultura en la que el espíritu transgresor se aliaba con sensibilidades populares como el camp.

En este clima de exploración y efervescencia, sin embargo, la poesía estadounidense seguía siendo una práctica mayormente universitaria, y la escuela del Nuevo Criticismo, aunque agonizante, dominaba las aulas. El modelo a seguir en la crítica eran los ensayos de T. S. Eliot y, en la creación, sus Cuatro Cuartetos. Solo en la costa oeste los beats habían echado brotes quizá demasiado verdes, mientras que la poesía confesional practicada por Robert Lowell o Silvia Plath, con su énfasis en la vida personal, bien podía considerarse una sordera. No correrían nuevos aires en las letras neoyorkinas hasta la aparición de poetas como Frank O’Hara, Barbara Guest, Kenneth Koch, James Schuyler y John Ashbery, quienes formaron la así llamada Escuela de Nueva York en alianza con el experimentalismo que proliferaba por la ciudad.

Luego de una estancia de diez años en París, donde se puso al corriente de la experiencia surrealista, Ashbery volvió a Nueva York en 1965. Para entonces ya había publicado Algunos árboles (1958) y El juramento de la pista de frontón (1963), libros que le habían granjeado cierta fama de poeta extravagante y difícil. Pero fue con Ríos y montañas (1966) y sobre todo con El doble sueño de la primavera (1970) cuando comenzó a perfilar el tono y el estilo que lo llevarían a ser considerado el mayor exponente de la poesía posmoderna de su país, un título honorífico que de buenas a primeras puede resultar más bien denigratorio y que, por lo mismo, reclama cierta aclaración.

La posmodernidad de Ashbery consiste, más que en una ruptura, en una desviación de la corriente que puso en marcha esa vanguardia anglosajona llamada modernism. Si los poetas modernistas como Eliot, Pound o su admirada Gertrude Stein practicaron a conciencia una poética del montaje, capaz de entreverar en un mismo poema diversos materiales y perspectivas, en Ashbery esta tendencia hacia la heterogeneidad, hacia la mezcolanza insólita, reaparece conectada con la tradición whitmaneana del verso libre, con su gran torrente discursivo y su espíritu democrático y abarcador. En esa línea, la confluencia de ambas corrientes estaba ya sugerida en la obra de un modernista más bien excéntrico, Wallace Stevens, acaso el antecedente poético más directo de Ashbery, de quien heredará sus poderosas atmósferas, así como la idea, al cabo fundamental, de que el poema es un acto de la mente.

*

Si bien la obra de Ashbery destacó por su carácter inestable, capaz de ensayar y absorber los estilos más dispares, vista en retrospectiva es posible reconocer cierto sustrato, discernible en el arco que va desde Algunos árboles hasta El alboroto de los pájaros (2014), su último libro. Se trata de la ambigüedad de la memoria, o más precisamente de la sensación de llegar a destiempo a lo vivido, siempre a través del eco tardío del recuerdo, como si en ese desfase el sentido se desprendiera del amarre de los hechos y flotara en una incierta deriva verbal. Tal vez por eso llegó a decir en una ocasión que su poesía no habla de la experiencia sino “la experiencia de la experiencia”, una aclaración que, aunque paradójica, da en el clavo de su poética: empezar por una trama vital, un fondo de sensaciones vívidas y vividas, para con ella arrojarse a la experiencia misma del poema, cuyo proceso de escritura –análogo al curso inacabado e impredecible de la vida– se revela como metáfora de nuestra existencia mundana.

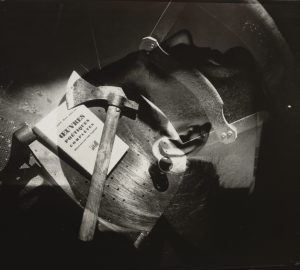

En este movimiento pendular entre la experiencia y la escritura, la reflexión recobra su sentido propiamente especular o de speculum, como sugiere el título de su famoso poema “Autorretrato en espejo convexo”. Las duplicaciones y deformaciones de una materia original –sea un paisaje, un suceso o una balada anónima– son constantes en una poesía que pareciera entender el mundo como teatro fantástico antes que como sombría caverna platónica. A semejanza de los ensamblajes surrealistas de Joseph Cornell, quien a partir de recortes de época y objetos reciclados componía mundos interiores llenos de misterio, en el teatro Ashbery somos espectadores de un coro de voces que se diseminan sobre los decorados de un escenario mental, saltando del yo al tú y del tú al nosotros en una fiesta del lenguaje en la que el autor podría encontrarse con su propio doble erótico.

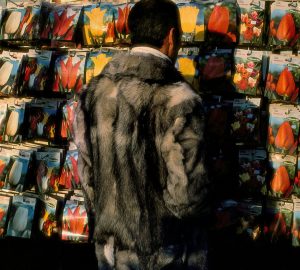

Sobre la superficie de este lenguaje mudadizo como un sueño vemos reflejada la cotidianidad de la vida estadounidense, con sus paisajes de consumo y su saturación mediática y discursiva, de la que Ashbery se muestra como uno de sus mejores comentaristas. Pero lo admirable es que, inmersos en esta realidad fantasmagórica, en sus poemas siempre hay un despegue hacia las regiones del pensamiento, y no son pocos los pasajes en que, sin aviso, nos regala momentos de una claridad abrumadora, de una intensidad y altura que no resulta exagerado llamar sublime, como un Hölderlin que paseara por las tinieblas del Central Park. Y es que el trasfondo de la poesía de Ashbery es, como él mismo dijo, romántico; aunque a diferencia de sus pares europeos de ayer y hoy, tan dados al acento trágico y elegiaco, su poesía está atravesada por un ánimo más bien irónico, diríase que juguetón, incluso cuando una nota de melancolía tiñe de azul sus poemas.

La libertad y la inteligencia con que escribe Ashbery son contagiosas. Pero exigen un sacrificio de entrada, una suspensión no de la incredulidad sino de nuestras ansiedades: las de encontrar un sentido último, conceptos englobantes, principios causales, sentimientos reconocibles. Con Ashbery nos hallamos inmersos en el flujo magmático y no siempre significante del lenguaje. Aprender a nadar en él es una de las experiencias más felices que la poesía contemporánea nos ha regalado.

Por Fernando García Moggia

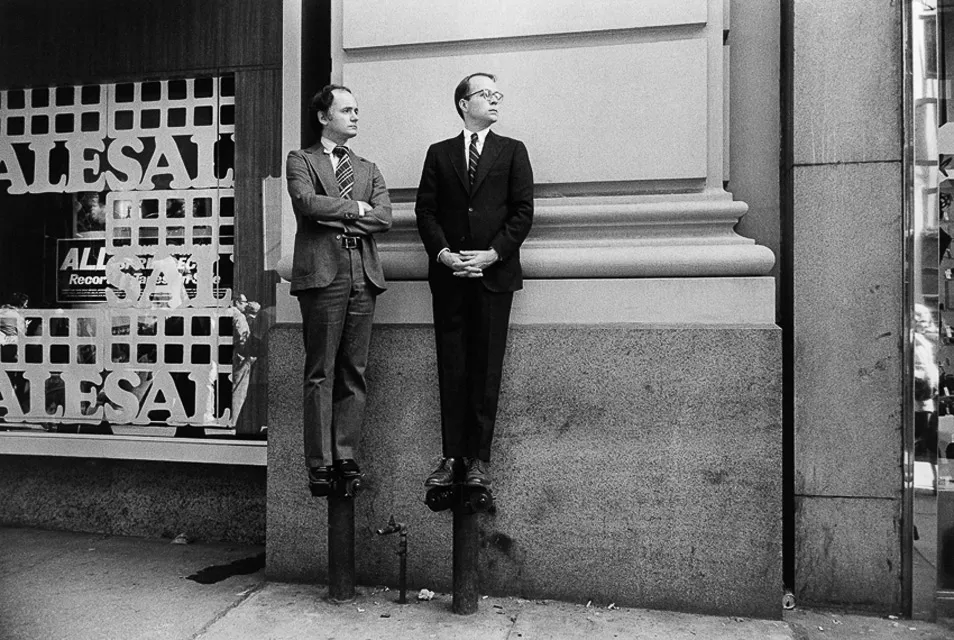

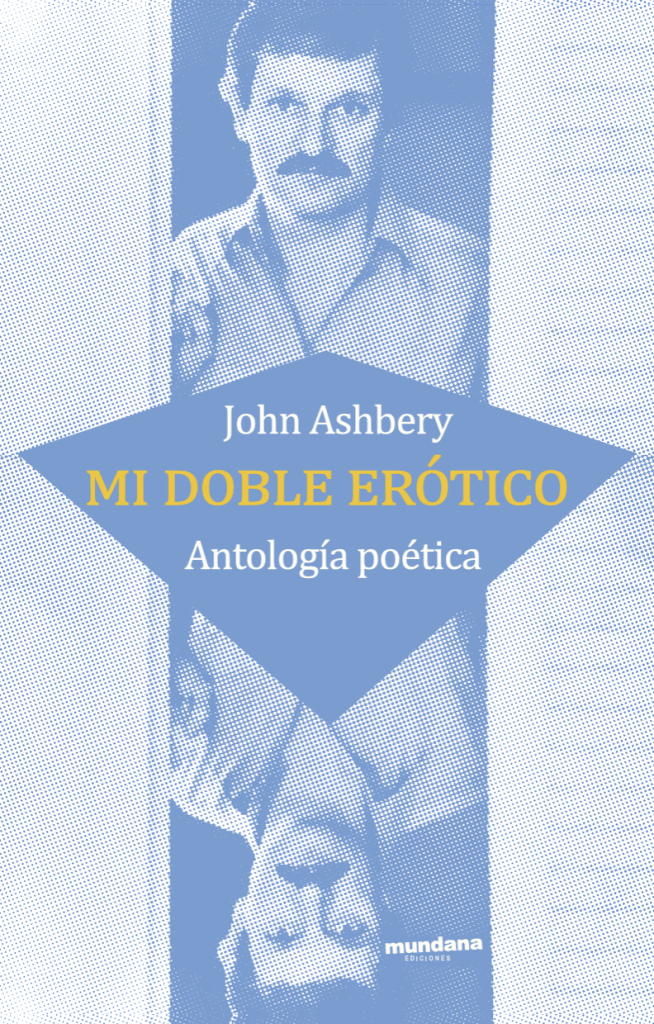

Fotografía de Garry Winogrand

Prólogo de:

Mi doble erótico. Antología Poética

John Ashbery

Traducción de Fernando García Moggia

Mundana

2025.