(…) se apretaba contra mí con el corazón palpitante y miraba con los ojos fijos al fantasma que asolaba la noche

(G. Bataille. Historia del ojo)

“El escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia”, apunta Sigmund Freud en La interpretación de los sueños (1900).

Este pasaje permite empezar. Porque estamos tentados a decir que las imágenes oníricas son aquellas que se nos aparecen cuando nuestros ojos están cerrados; vemos, alucinamos o fantaseamos con la mecánica de la visión desactivada. Entonces ¿qué nos asegura saber que vemos? (¿saber es ver? ¿ver es saber?). La verdad es que en los sueños no vemos, al menos no como cuando se está despierto; se ve en otra dimensión y con otra visión.

Los sueños son los recuerdos de un ciego, la memoria de lo invisible al ojo abierto, la huella alucinatoria de un fantasma.

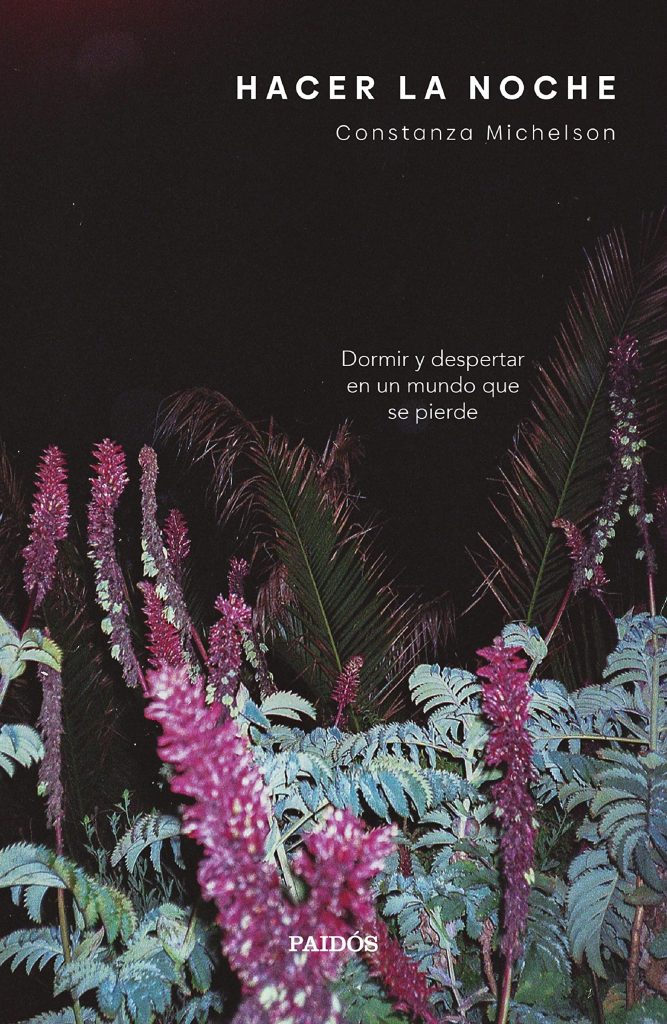

Y es desde aquí que quisiera entrar al libro de Constanza Michelson Hacer la noche. Porque pienso que ella siente a la noche misma con los ojos semiabiertos. O más, hace la noche, (su) noche, viendo también con los párpados y que a veces permite que el día se refleje en sus pupilas para activar así una mirada del mundo, de las palabras y las cosas; mirada con el telón a media asta que advierte desde una cierta penumbra filosófica y poética la vorágine polisémica de una realidad alternante, precipitada, loca, en el que la usura de un tiempo sintético produce y mecaniza múltiples subjetividades.

Esta polisemia del sentido, no obstante, reúne en una zona periférica los naufragios propios de un siglo que se fue con los del que ya comenzó: el insomnio, las drogas, el suicidio, las guerras, la pandemia desgarradora (la literatura, Cioran y el absurdo de haber nacido), el psicoanálisis, la política y la democracia, en fin. Todo aquel perímetro común y sensible que se desliza por la grieta que le pone un navajazo al mundo contemporáneo al compás de la fuga de los sentidos y la decadencia de trascender.

En esta línea es que la escritura de Michelson parece habitar, también, esos naufragios. Pero cuidado, no es ella la que naufraga –o tal vez sí–, sino el naufragio que divaga en su escritura. Como lo apunta en una digresión tan delicada como radical (las cursivas son del texto) “Me interesa especialmente explorar aquellos que retardan la caída a la que estamos condenados” (p.7). Y esto, de alguna forma, se acerca a la figura del náufrago, en el entendido que éste no está muerto, sino vivo, deviniendo indeterminado en lo aleatorio de un oleaje con el que no puede coordinarse salvo para la entrega total, siendo esta su condena, la de disiparse agónico en el océano de lo indestinado esperando por una muerte que lo alcance, o no.

Lo mismo con aquellos que retardan la caída. Ellos están en la vida, no fuera de ella y aunque su naufragio tenga que ver con distender el abismo por venir, nada puede ser más intenso, denso y pasional que una vida que transita hacia el desastre; continuando en la secuencia que nos llevará al límite, que radicalizará nuestra deriva.

Lo que aparece, considero, en Michelson, no es la esperanza. No se trataría en su escritura de que siempre hay un resto suplementario de optimismo que hará que la tormenta amaine y salga el sol. No, demasiado cursi para una escritora de estas características. Pienso que se trata más bien de la “opción” por seguir en la vida, o lo que Derrida llamará “la sobrevida”. Se sobrevive a y en la vida, no a la muerte, dejando que la latencia del fin se presienta cuando el tiempo alumbre su término; “(…) uno mismo se espera (en) la muerte esperándose el uno al otro hasta la edad más avanzada en una vida que, de todos modos, habrá sido tan corta” (Apories, 1996). Se sobrevive aquí y ahora, en la órbita de las expectativas gastadas, usadas y sin referencia a amor alguno, pero que aún pulsan por seguir, por ser el testimonio de un fuego; de recuperarse vivos en la promesa sensualista de un final que no nos termina, sino que nos devuelve al relámpago de la errancia, al éxtasis de lo indeterminado. Por aquí creo va la escritura de Hacer la noche.

“Para comprender hay que saber mirar de noche” (p. 30).

Hay aquí alcances para el conocimiento; y no es arriesgado sostener que este libro propone igualmente una suerte de epistemología nocturna, la que no puede sino devenir de una mirada hacia las regiones secas, baldías, desérticas y en las cuales toda redención posible es sin expectativa. Así, saber mirar de noche es darle la espalda al día extasiado de horarios, de premisas, de protocolos y fases que, en un falso ordenamiento de la psiquis, nos atormenta con su luz. El día es la potencia que exilia a lo real alimentando nuestras represiones, lanzándonos al páramo de una angustia muchas veces indescifrable que, sin embargo, moviliza nuestro estar en el mundo que también es de noche, es un mundo-noche.

“[…] el imperio del día, su luz y su lengua, destruye la vida psíquica cuando se vuelve absoluto” (p. 36).

El imperio del día. El imperio del sol que construye un decir arquetípico al que se acopla geométricamente el folclor rutinario de nuestras ansiedades; imperio que deviene lenguaje y, de esta forma, formato y esquematización de la realidad; categorías de punto fijo de las que nos servimos para evitar que el cosmos nos arrase, porque sin lenguaje nos desbordaría llevándonos a un punto neutro, a un grado cero. Aquí es que nuestra vida psíquica, como lo plantea la autora, se destruye; pero no porque el día con sus alógenos interrumpan nuestras certidumbres, sino porque algo así como la certera verdad, o sus metáforas, se resguarda en el éter de la noche, en su vapor, en su rapsodia nictálope. En la noche hay sustancia, alteridad, estrategias de guerra que es necesario armar porque el mundo pretende medicarnos y pasteurizar nuestra fragilidad en favor de la turbina capitalista.

Quizás, para Constanza Michelson las únicas luces que puedan dar señal de algo sean las de neón (“gas noble, incoloro, prácticamente inerte, presente en trazas en el aire, pero muy abundante en el universo”. Fuente Wikipedia), aquellas que son visibles más en la noche que en el día y que, de seguro, se oponen a las que se distribuyen en las subjetividades generando significados diurnos, vigilantes y subordinados.

“No hay modo ni lenguaje para dar con una forma singular de hacer la noche” (p. 61).

Primero en lo de hacer la noche. Porque las tres palabras armonizan y desplazan a un imaginario de lo artesanal; a una suerte de alfarería noctámbula, al hacer algo con las manos. En esta línea la apuesta de Michelson por el verbo “hacer” es fina, sobria pero también compleja ¿se puede hacer la noche? ¿es necesario dormir para hacer-la o también puedo hacer-la en la angustia de un desvelo narco/farmacológico? ¿es un derecho hacer la noche? En el corazón de un capitalismo tan penetrante como en delirio ¿cuál es la diferencia entre hacer la noche y producir la noche? ¿quiere el capitalismo que produzca “de” noche mas no “la” noche?

En esta artesanía, que requiere igual de su propia epistemología, el libro nos invita a un vuelo dormido al fondo de un sueño; sueño que no es distópico, tampoco utópico, sino político. Vuelo que podemos tomar con los ojos cerrados, semiabiertos o definitivamente abiertos, no importa; la noche se hace en algún lugar indestinado donde se fragua, también, una contracultura que sabotea los parámetros diurnos y que nos obliga a pensar de otro modo, a abrazarnos con la noche misma y a encontrar en ella toda la potencia en su “hacer” y no en su ser.

“Yo vuelvo de noches, o es más preciso decir, la noche trae el árbol de la genealogía muerta y me observa” (p. 247, en Soledad animal).

Creo que este es un momento de alto vuelo lírico, simbolismo, tal vez. Con un aire lorquiano que arrebata por la fuerza de su sentencia. “Yo vuelvo de noches” indica, pienso, un sentido de pertenencia. No vuelvo “de” días, no vuelvo “de” cualquier parte, sino que vuelvo “de” noches. Como si la autora precisara aquí su residencia, su lugar en el universo. Uno que por lo demás es plural, lo que imagino que no es azaroso: de “noches”. Vuelvo de noches y el árbol familiar llega con ella inanimado pero vigilante. La genealogía o la novela familiar de los preceptos culturales observan.

Y no quedaría más, Constanza es la noche y vuelve a ella para re-hacerla(se) una vez más.

Hasta que el sentido sea.

Por Javier Agüero

Fotografía de Bruce Davidson

Sobre:

Hacer la noche

Constanza Michelson

Paidós

2022