Maucha es el gentilicio femenino, medio informal si se quiere, para nombrar habitantes de la cuenca del río Maule, cuya traducción del mapuche al talquino vendría a ser algo así como el río de las lluvias o de las nieblas; humedad al fin y al cabo, que acompaña al río que fuese también frontera. Maucha es además una palabra que contiene a una mujer y un caudal que cruza una región desde sus lagunas volcánicas pegadas al cielo, con el océano Pacífico, el curso de agua avanza escaneando el territorio y las gentes, valles y ciudades aparecen y desaparecen en su marcha. Maucha como quien dice mucha, o mujer, o muchacha, o abundancia, con un eros cargado y habitando un mundo de imaginario agrícola, como en las bucólicas de faunos y ninfas que bailan al son de una flauta, pero que acá pueden bailar rancheras, disfrazada de japonesita en un jolgorio al aire libre, en una carrera de citronetas, en una fonda de Linares hacia arriba, donde viven brujas, cantoras, hombrones y animales, donde se toma aguardiente y se sacrifican corderos.

En este libro, Gabriela Albornoz agrega otro personaje a ese subespacio de la poesía chilena (inventemos) donde viven estos seres hablantes líricos de la familia del cósmico Altazor o el alucinado Cristo de Elqui, en esas intersecciones de los discursos habla la Manoseada de Sergio Parra con la Exhumada de Marcelo Arce. La familia es amplia y diversa, desde lo imaginario del creacionista a lo más crudo de la experiencia histórica, elevándonos también al prado donde va Luis XIV con Paulo de Jolly, escoltado por los Milenaristas de Maquieira. Maucha es de esos libros donde el hablante lírico se encarna en alguien con su lenguaje y con su mundo a cuestas, que aquí es ruralidad, aislamiento, marginalidad, violencia, deseo, denuncia, inocencia, ternura.

En “Acta de nacimiento” se atribuye la naturaleza de Maucha entre las deidades menores, como las ninfas, esos espíritus griegos de la naturaleza parientes de los Ngen mapuches, también asociados a lugares naturales. Maucha vendría a ser entonces una manifestación precordillerana, onírica de nacimiento, que lleva en sí el ultraje y el deseo como una manifestación de la naturaleza, lo que remece el entorno y confirma vicios arcaicos y actúa como fuerza destructora revirtiendo esa violencia fundacional, para ello requiere una metamorfosis: “hasta transfigurarme / en la ninfa más ardorosa / que hayan conocido / en esta comarca.” Poemas que oscilan entre la ternura y la ferocidad, se compara sutilmente al cordero que va a ser degollado, con la moza soltera, que también va a ser considerada un tipo de presa: “He visto padres con una fe ciega en el alcohol, entregar a sus hijas al primero que los invite a un vaso de vino.”

El poema “La respiración del diablo” nos da una idea del lugar: los caseríos de esta zona / son oscuros / cubiertos de secretos, / las bestias más salvajes / se espantan / desparraman su orina / marcando un territorio / que solo cuenta / como un descalabro. Hay un estado de degradación, el relato de una tierra maldita. El entorno es precordillerano y agreste, está delineado en elementos mínimos, una geografía otorgada por detalles; dibujos en los platos salpicados de loza azul, la presencia de las temporeras del packing, como voces de un coro que auguran tragedias. El lugar es aislado, con pocos habitantes, es un lugar donde la fuerza del paisaje se nubla por las acciones humanas, es una tierra baldía, una “tierra pobre” (González Bastías), una ruina que es un reino que Maucha encarna con orgullo o con rabia contenida.

Hay textos planteados como prosa poética (“Bautizo”, “Investidura”, “Aguardiente”, “Matar el cordero”), ahí lo narrativo delinea el contorno, un mundo rudo donde el consentimiento sexual es una línea ambigua borrada por el aislamiento, la pobreza y quién sabe qué venia terroríficamente tradicional. También están las ceremonias antiguas de las comidas y las bebidas ligadas al territorio y a sus procesos. Lo narrativo actúa como pausa o como impulso, intercalando la primera persona. En “Investidura” por ejemplo, la niña se transforma en diosa en una escena de teatro familiar, como aquellas ninfas que acompañaban y protegían la caza de animales salvajes. Lo narrativo amplía el registro, entrega información de los contornos y sitúa las acciones y sensaciones.

En el poema “La escritura” se menciona un cuaderno escondido entre prendas íntimas, escrito en un lenguaje secreto para despistar a los intrusos, lo que podría ser un arte poética: un cuaderno donde se dice en clave lo que se piensa. ¿Dónde se escribe lo incorrecto?: en un cuaderno envuelto en ropa interior a manera de “contra”. La poética podría ser lo aterrador, lo fascinante, lo repulsivo, conjurado a través de una caligrafía extraña o mediante figuras del ocultamiento, por ejemplo llamar al aguardiente “el once letras”, nombrando así lo que no se puede por tabú. Cuando relata un incesto el lenguaje es crudo, directo, y sucede en un lugar al cual se le extienden esas características como cualidades geo referenciales: así es la vida, así es este lugar, concluye la hablante como si fuese el eco de Pedro Páramo, o de Carlos Pezoa Véliz cuando un vagabundo recuerda a sus padres: “eran buenos cuando esclavos y eran fuertes cuando bueyes”. En el poema del incesto parece haber una complicidad entre el acatamiento al orden establecido y el negocio de las almas, pues: “Cristo baja la mirada”, de manera similar al Cristo de la canción popular “la llorona”, que llora a su vez por las penas de quien reza.

Otros poemas tratan la sensualidad desde el placer femenino. No vamos a descubrir aquí que Eros y Tánathos son grandes fuerzas en la poesía: los latinos Marcial y Catulo se divertían ya con sus epigramas picantes, de Safo qué decir, o de la sensualidad homo en Whitmann o Kavafis. En el largo y angosto fundo también distintas generaciones han surfeado lo correcto de cada época para decir el eros, lo sensual en la poesía como una fuerza natural que se acumula, como esos terremotos que asolan de vez en cuando estos páramos y se manifiesta cada cierto tiempo en libros como este. Estos poemas ilustran el erotismo de Maucha en una región del pensamiento donde el gozo no interfiere con la culpa, una fuerza natural que no promete acomodarse a los moldes establecidos. En el poema “Carta de amor” firma su distancia del amor romántico: Aquí entre raulíes, robles y espinos, voy incendiada, maldita, pariendo orgasmos. Expongo mi sexo rajado al que me haga collera, que no olvide que mi forma de amar es mejor que cualquier destilado. Yo no sé de calores, yo solo sé de incendios. Varios poemas describen o insinúan el ritual erótico: “Japonesita”, “Aquí no hay romanticismo”, “Durazno”, “Como la callana”, “El ritmo mío”, justifican la naturaleza volcánica de la ninfa, contrastando con poemas como “Catorce” o “La piojera” donde el desfloramiento aparece como un acto salvaje. En “Puñaito de alfileres” aparece el afecto en otro tono: Lo esperaré con tomillo, menta y manzanilla para componerle el espíritu y le ofreceré mi cuerpo para que busque y me rebusque por todos mis rincones. Estas acciones, ensoñaciones, e imaginaciones de Maucha, tienen su consecuencia en la manera de ser nombrada por las y los lugareños, como queda claro en “Las palabras con que me nombran” y que se refiere a los apodos, los roles, las valoraciones, una especie de vox populi que necesita tanto de la celebración para exaltar, así como del insulto que anuncia la degradación del cuerpo que no se puede controlar.

La figura de la madre ocupa un lugar especial en los afectos, una especie de cable que aterriza la pulsión trágica, aparece en distintos pasajes del libro, por ejemplo en “Dos cuentas tiene el rosario” compara los pezones “oscuros y siempre rotos” de la madre, con los cuerpos lozanos de las hijas, una cicatriz asoma detrás del ocultamiento, la culpa y el goce como dos polos se necesitan y contradicen. La maternidad como impulso franciscano en “Huacho”, donde adopta a un corderito rechazado por su progenitora. En el poema “Mi madre” la poción incluye proporciones similares de ternura, inocencia y violencia. “Vó soy igual que las conejas”, le decía mi padre, cuando le contaba que estaba preñada de nuevo. “Con qué vamos a alimentar tanta cría”. Apareciendo así el habla del mundo que se retrata. Nosotros somos hijos de la teta, la papa, la harina tostada y el canto, apunta más adelante, pues si algo es un origen, serían los elementos de la sobrevivencia… En el poema “La trenza” vuelve a aparecer la figura de la madre, anunciando que hay un diálogo o una esperanza rota, no por ello deja de preocuparse por ella, reflexiona: mi madre dice que escribo aberraciones / muerte, sexo, violaciones / incestos, maldiciones. / Yo le digo, escribo lo que veo, / mis metáforas son escupos de sangre.

En el poema “La liturgia del indio” describe con sencillez y precisión el clima anímico del habitante antiguo de esas tierras: Dios no quiere al indio de la cordillera, lo condenó a la bebida y la tristeza. Hay cierta sintonía con la idea mistraliana del “fatalismo indio”, un humor especial moldeado por la tristeza y la certeza de que el destino es fatal, que de algún modo las cosas no van a resultar, una conducta aprendida por experiencia y transmitida a modo de advertencia por generaciones, un ánimo “sutilmente herido” como anunciara el poeta de las tierras pobres.

Gabriela Albornoz es profesora, poeta, editora y aun así se da tiempo para cuidar junto a su pareja un rebaño de ovejas en algún lugar de la cordillera de la costa maulina, y ella misma es pastora en alguna colina, tal como la leyenda dice que lo era Miguel Hernández, sabe de los balidos de sus animales, su idioma, sus partos, enfermedades, y su gusto por el pasto tierno, quizás por eso en el texto “Matar al cordero” hay una mezcla tan convincente de ternura, inocencia y rudeza. Alterna la primera persona con información del sacrificio, y de algún modo identifica a la víctima con la moza maucha, pues también es moneda de cambio. Terminado el sacrificio, nos cuenta: Mi padre dijo esa primera vez entre risas: se portó bien tu corderito, ni pateó. También hay animales imaginarios en estas páginas, como en “Innamorata” en que Maucha nada rodeada de burbujas: Veo ballenas que se detienen / solo para copular o suicidarse, / bancos de peces de colores / que forman muros de auténtica belleza / tortugas albinas / cabalgadas por gnomos de sal. La aparición de los animales en la poesía de Gabriela daría para largo, porque lo salvaje produce atracción, pienso en el imaginario animal presente en los Cantos de Maldoror, en que para graficar la crueldad humana se recurre a los animales…

Los libros de poesía en provincia, pensaba mientras leía Maucha, podrían compararse con un fenómeno tectónico, de esos que acumulan energía en pleno silencio y calma aparente, hasta que algo se quiebra, tiembla y aparece un volcán en medio de un campo de remolachas, este libro también nace moviendo el piso maucho, de acuerdo al talento de su autora y a la energía acumulada por los habitantes y sus aflicciones.

Por Felipe Moncada Mijic

Talca, 26 septiembre 2025

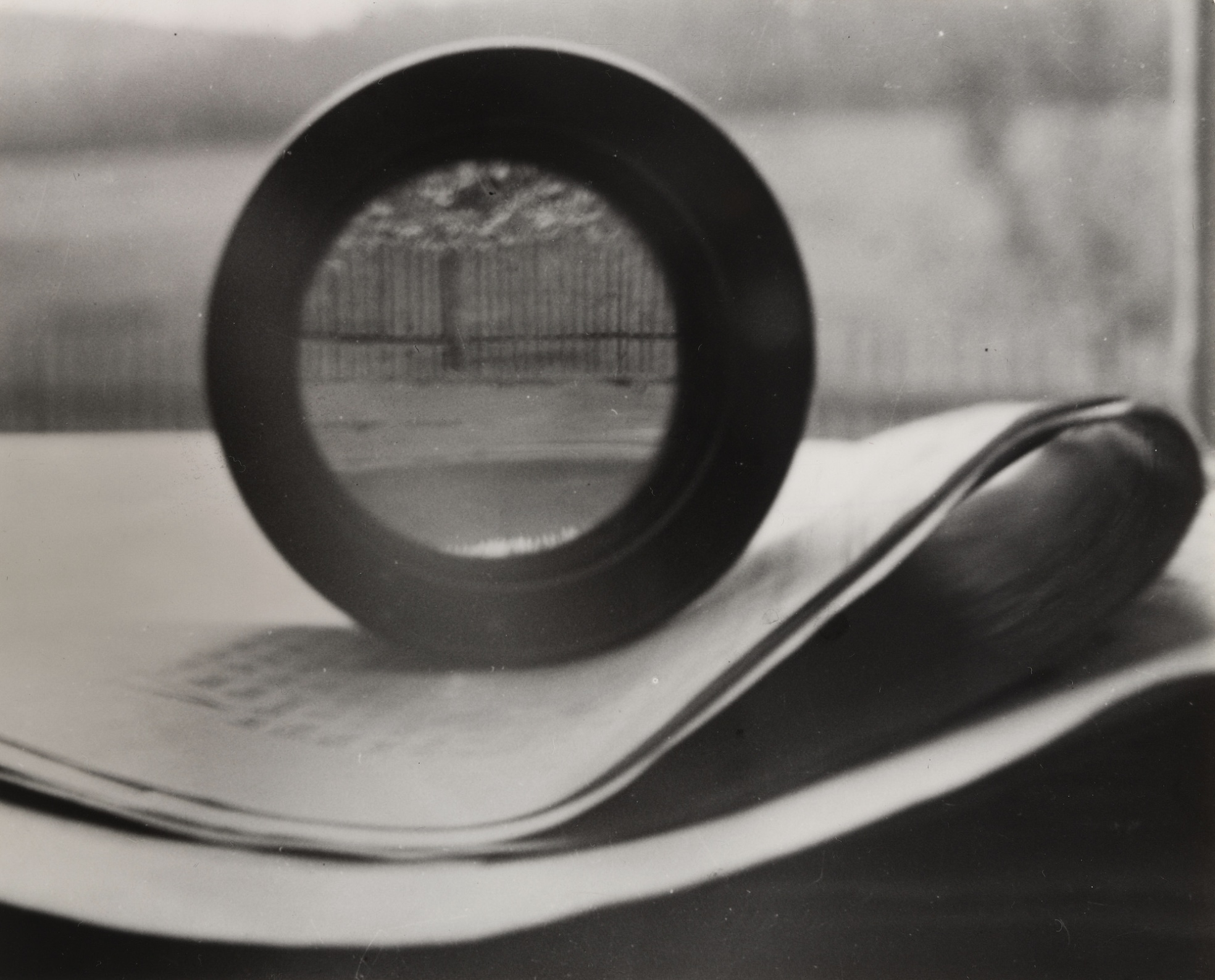

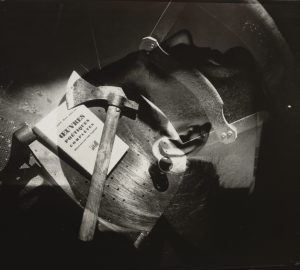

Fotografía de Raoul Hausmann

Sobre:

Maucha

Gabriela Albornoz

Editorial Deriva

2025