yo / que sólo soy un artista / de varietés

(J-L. G.)

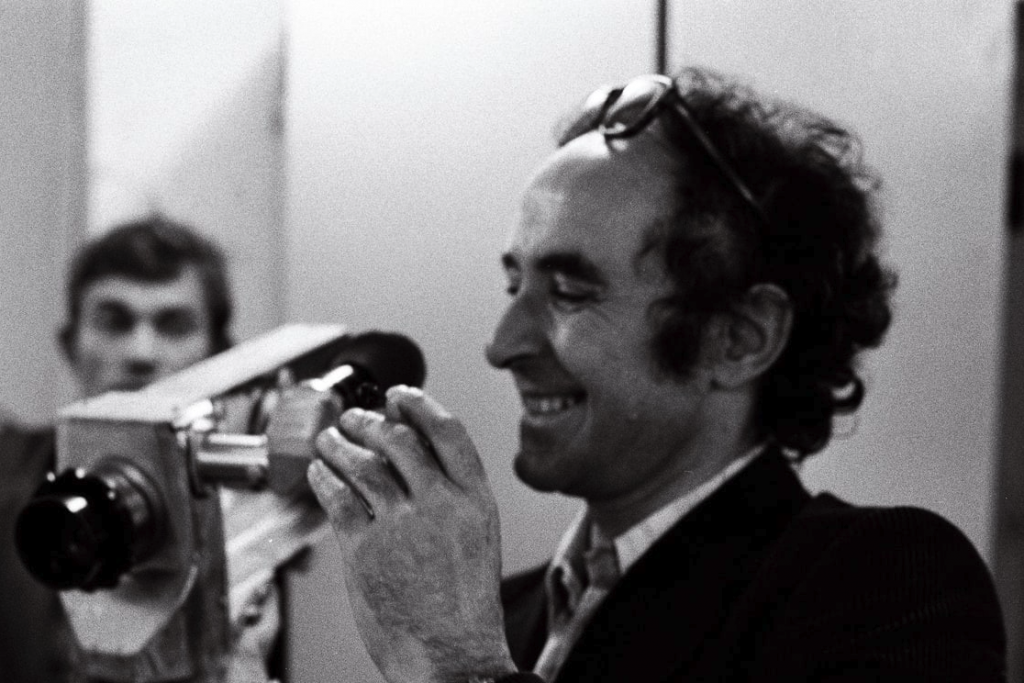

En Historia(s) del cine, Jean-Luc Godard escribió que “la única generación/ que se encontró/ a la vez en la mitad del siglo/ y quizás del cine” era la de la Nouvelle Vague. Con ello tal vez no sólo se refería a una generación de cineastas, críticos, fotógrafos y guionistas reunidos en torno a los Caihers du Cinema de André Bazin, sino, especialmente, de espectadores, de hombres y mujeres arrojados de pronto a la mitad de un siglo infame y que ahora, con media historia del cine a cuestas, podían regodearse en un puñado de películas en blanco y negro: las del propio Godard junto a las de François Truffaut, Claude Chabrol, Robert Bresson, Louis Malle, Agnès Varda, Alain Resnais, Eric Rohmer, Roger Vadim y Jacques Rivette.

De todos ellos era Godard quien asumía los mayores riesgos. Aún hoy esas películas suelen desconcertar. Mediante la intervención de escenas y encuadres que no atendían precisamente a una secuencia narrativa con principio, medio y fin, películas como Sin aliento (1960), Una mujer es una mujer (1961), Vivir su vida (1962), Los carabineros (1963) y Banda aparte (1964), entre otras, incursionaban sin complejos en la divagación y optaban así por cierto desvío, ya sea a través del quiebre de la homogeneidad de la imagen (posibilitado por varias tomas interferidas y rescatadas del archivo, o intercalando de golpe cuadros en negativo), como en la voz de quienes, apenas entrevén la ocasión, prorrumpen con un excurso sobre el amor, la política, la filosofía o la imposibilidad de callar, tal y como sucede en el gran diálogo que Naná (Anna Karina) sostiene con el filósofo Brice Parain en Vivir su vida (cuyo guión Godard extrajo de un estudio de Marcel Sacotte acerca de la prostitución, vale decir, la película está construida no a partir de un “argumento” de ficción narrativa o basándose en una “historia real”, sino más bien en un ensayo etnográfico).

Hay siempre una suerte de investigación dubitativa en esos films, como si el ambiente propicio para el rodaje fuera el de la incertidumbre mientras la historia de algún modo avanza: en ese sentido, Godard era un cineasta —y un escritor— completamente realista. “Un director de cine no hace otra cosa que buscarse en sus películas, las cuales son documentos no de un pensamiento hecho, sino de un pensamiento que se hace”, decía Antonioni en 1966: parece una observación sobre el trabajo de Godard.

No se debe olvidar que en los años sesenta el cine de Hollywood hacía rato constituía una industria lo suficientemente consolidada como para imponer lineamientos estéticos y comerciales a nivel mundial —entre estos últimos, la idolatría por las estrellas y los héroes sin mácula (análoga a la adoración hacia los dictadores, según había dejado claro Walter Benjamin en 1936)—, pero aquellas películas baratas, con su inolvidable fotografía, su París-de-noche-pre-68, sus largos silencios, sus ofensas a la moral y sus digresiones, vinieron a cuestionarlo todo sin por ello dejar de coquetear con el gran público, asegurarse el financiamiento e imponer—gracias al extraordinario trabajo fotográfico de Raoul Coutard— su propia galería iconográfica de despeinados y voluptuosas: la misma Anna Karina, Jean Paul Belmondo, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau y Jean-Pierre Léaud. Porque, además de admiradores del cine expresionista alemán, Jean Renoir, David Griffith, Rossellini y el neorrealismo italiano, los realizadores de la Nouvelle Vague eran asimismo devotos de los films de gángsters y de Alfred Hitchcock, en cuya figura, como el mismo Godard señaló, se reunían dos palabras aparentemente contradictorias: poesía y éxito.

Pues bien, cargando todas estas (y muchas más) innegables influencias, la discontinuidad narrativa de Godard sin embargo lograba escapar a la premisa hollywoodense: establecer a toda costa un “conflicto central” en la exposición narrativa, según el cual la diégesis, las tomas, los diálogos y en definitiva las decisiones del relato se ordenan bajo un predominante nudo mayor. Ya desde sus primeras películas (y de forma aún más radical en su última etapa), Godard, en cambio, de algún modo pregunta: ¿podemos hacer y ver películas sin un centro definido? ¿Es concebible un cine que —como señaló Raúl Ruiz en La poética del cine— no se proponga ya “embarcarnos en un viaje en el que, prisioneros de la voluntad del protagonista, estamos sometidos a las diferentes etapas del conflicto en el cual el héroe es a la vez guardián y cautivo”?

Antonin Artaud, decepcionado del teatro, a principios de los años cuarenta había escrito que el cine implicaba “una subversión total de los valores, un trastoque completo de la óptica, de la perspectiva, de la lógica”: ese trastoque planteaba entonces un desafío al cine en cuanto forma narrativa: la posibilidad de contar historias sin nudo, argumento ni decisión, lo hacía al mismo tiempo participar, con sus propios aparatos, en la experiencia de la interrupción, en los imperceptibles pero también irreversibles actos sin destino que nos constituyen a diario. Quizás por eso el cine, según Godard, “es el único que puede dar un sentimiento del tejido o del río de la historia”, como sentenció en el ya citado Historia(s) del cine, un ensayo-film-collage abarrotado de intertextos provenientes de la filosofía, la poesía, la televisión y el mismo cine.

A propósito de intertextos: se suele ver en Godard a un realizador para iniciados, un presuntuoso malabarista fríamente críptico para quien el uso y abuso de citas, autocitas y private jokes no puede sino desembocar en producciones cifradas en exceso. Tal vez sea así, aunque esto únicamente cuente para la recepción de espectadores (y críticos, por qué no) especialmente interesados en conservar el arte en cuanto manifestación aislada, sin relación alguna con el devenir cultural, mediático, popular y personal de cualquier época. Es como si se le pidiera al artista desprenderse de cuanto trae encima a fin de crear un producto entendible para el público. Sin embargo, por otro lado es una suerte que esos mismos espectadores, sin tener mayor aviso de la autodesignación de sus representantes, no siempre se comporten ante la pantalla —o ante un libro— como unos cretinos ignorantes a los cuales se les debe ofrecer un plato en bandeja; ellos saben o sospechan que el río de la historia nunca ha sido ni será impoluto, trae consigo piedras demasiado pesadas, gritos demasiado agudos como para no escucharlos sin, al menos, ponerse a pensar.

Por Martín Cinzano

En: PUF!’4-marzo 2017.