I

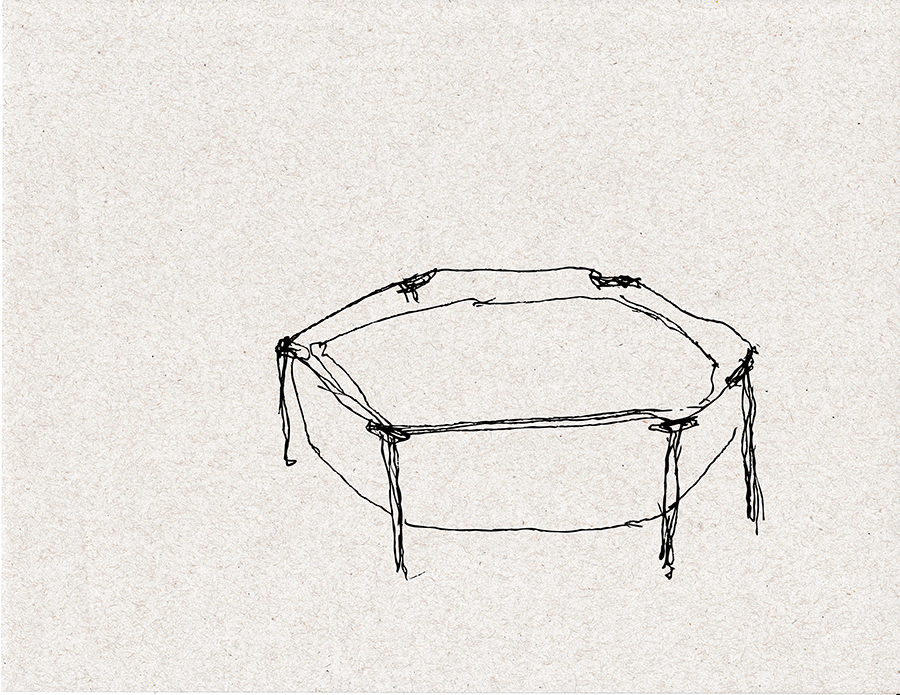

Para el paño frío en tu frente, necesitarás un poco de agua. Te recomiendo que lo hundas en una jarra por un par de segundos, lo suficiente como para que agarre peso. Estrújalo y -sólo después de esto- ponlo sobre tus cejas. Así me dijo que lo hiciera. La recordaba tendido en mi cama, con la ventana abierta. La voz de un niño me desconcentraba, lo escuchaba chapotear en su piscina de plástico, y pareciera no disfrutarlo, no se callaba, llamaba constantemente a su madre, recriminándole aquella promesa de que entraría con él al agua. A ratos me parecía insoportable, pero también me compadecía. Al otro lado del muro que separa nuestras casas, oigo al niño mentir de manera inocente, para llamar la atención. Yo solo quiero permanecer recostado un momento más, por las ventanas entra esa brisa que de vez en cuando se siente perfecta, y ni los gritos del niño mentiroso podrían arruinarlo. Ya en ese estado, en que la presencia de su voz pareciera no perturbarme, pienso en gritarle amablemente desde aquí que disfrute el agua, una forma bastante indirecta de buscar callarle. Son siempre las mismas palabras, como si fueran las únicas que conoce, y no es así, debe tener ya unos 7 años. Un experimento interesante sería grabarle mientras vocifera, para luego, cuando por fin se calle, comenzar a reproducir ese audio. Les aseguro que no lo soportaría. Sería mucho más profundo que enfrentarse a un espejo, ya que no tendría la certeza del lugar de origen, sólo su voz, una y otra vez. Vaya disparate. Digno de mi estado actual, en que las ideas circulan como trompos por todas partes. Por fin se calló.

Su silencio no duró nada. Ahora pide auxilio producto de una mosca gigante. Me sorprende que no haya comenzado a insultar a su madre, siempre lo hace cuando su imaginación se acaba, recurriendo a lo más bajo. Pienso en el futuro de este niño. Más bien, pienso en el posible futuro que le depara debido a su forma de ser actual, lo cual es cierto, puede cambiar con el paso de los años, pero eso en muchos casos es ser demasiado optimista. Pienso en el momento en que comience a comprender que sus actitudes, esas que lo han llevado a privarse de la alegría y la paz a lo largo de su vida, no son sólo su culpa. No hablo de límites, si es que estos se refieren a “instruir” a este pequeño para volverle todo lo contrario, un ente dócil y apático. No, hablo de aquellos límites que comenzó a ignorar desde muy temprano, esos que hacen referencia a una violencia que no necesariamente es física, pero que deja heridas. Tú, niño que chapotea en la piscina, lo que hoy ves como algo muy fácil luego será tu sombra. El grueso insecto de tu ira te impedirá levantarte cuando ya no puedas contenerte, y decidas disparar tus estupideces a quienes honestamente buscarán estar contigo para ayudarte. Espero que no te duela demasiado, aunque, ahora que lo pienso con mayor detenimiento, lo que en realidad espero es que no te duela, que cambies antes de cruzar esa línea invisible entre quienes voltean en la calle para mirar otras caras con curiosidad y alegría, y aquellos que han decidido observarlas sólo para asegurarse de pisar duro y avanzar creyéndose acompañados, o peor aún, creyéndose lo suficientemente lastimados como para lastimar a quien tenga la mala suerte de quererles.

II

Pasan dos días, quizás tres, lo seguro es que no cuatro. Los gritos ya no vienen de parte del niño. Sin la sutileza que puede llegar a adquirirse con la experiencia, moja a su madre desde la piscina, previo a un par de advertencias. Ella, envuelta en un respiro de ira que pudo haberse evitado, comienza a gritarle, como si se enfrentara al peor de los criminales, al más terrible de los asesinos. Es solo agua, pero para ella pareciera ser aceite hirviendo por alguna razón que desconozco, en especial porque sigo aquí, en la habitación, intentando vislumbrar cada uno de los acontecimientos a través de lo que oigo con mi máxima atención. Una tercera voz aparece, es una mujer mayor. Grita, al igual que la madre del niño, y es allí cuando comprendo que aquella es la madre, la madre de la madre que grita al niño. Este último pareciera desaparecer, silencio comprensible, ya que la atención y cada uno de los gritos han cambiado de dirección. Descalzo, me acerco a la ventana. Es aquel gesto el que me convierte en todo lo contrario a un espectador de película muda. Soy auditor de una obra sin imagen.

Sigo sin oír al niño, sigo sin oír su voz, aunque con una atención mayor consigo distinguir tímidos chapoteos entre una discusión que aún no cesa. La duración del acontecimiento me impacienta, pienso en las posibilidades de una brusca intromisión de mi parte. Pienso en una acción de la cual no pueda arrepentirme. Los gritos no se detienen, imagino a un niño con frío, dentro de la piscina, inmóvil, observando la discusión. Camino hacia el patio y enciendo la manguera al máximo. Respiro profundo e intento mirar por sobre la pandereta, el niño me observa. Dirijo el chorro de agua a las madres, el niño ríe, cesan los gritos, la posibilidad del silencio sólo se ve interrumpida por las carcajadas, mojo al niño.

Cuento y dibujo por José Miguel Frías R.