“He llegado a considerar la sexualidad como una forma refinada de dolor, un dolor que nos acomete a veces sin más miramientos que su propia destrucción”, afirma en un momento el narrador de Toda la luz del mediodía, de Mauricio Wacquez, en los puntos finales de la novela, pasado el vértigo y la vorágine de un complejo triángulo amoroso. Emerge, entonces, la memoria. “El momento del repaso absoluto” y los recuerdos clavados en la carne como sanguijuelas, “que destilan el pasado gota a gota”. Algo de esta actitud, la del deseo en contemplación de su memoria, parece soplar en Pastoral, cuarto libro del poeta estadounidense Carl Phillips, cuyos poemas, en palabras de James Longenbach, existen en “ningún lugar, en ningún tiempo específico y son hablados por nadie”. En cierta forma, es como si la meditación sobre los amores y encuentros sexuales pasados y perdidos que va desplegando el libro se extendiera también hacia el espacio que queda latiendo allí cuando estos concluyen. Aquella divinidad que envuelve, recoge y luego, en el vacío del cuerpo satisfecho, a oscuras, abandonado, emerge como una distancia: “Los dioses están lejos / nos dijeron. Quizás. Yo no / llamo a los dioses desaparecidos, ni / los llamo fuerza, porque —”.

Y sí, el verso se interrumpe. Luego recomienza, pero en otra dirección, dejando atrás momentos y figuras que ya no se retoman. Y es que antes que variaciones de sonetos, una de las formas predilectas de Phillips —cuya manipulación y experimentación, según Garth Greenwell, resulta en una “alegoría de la excitación y la fidelidad, de la transgresión y la disciplina” que hay en buscar volver flexible esta estructura, conservando al mismo tiempo su coherencia y compresión retórica— y antes también que los tercetos que a ratos parecieran ser la unidad mínima del libro — “Forma, dirección: los cruces. / Ese punto donde las dos / se juntan ha sido narrativa // historia — nuestra historia / ¿Cuándo elegí / la Carne, el Deseo?” —, antes que todo esto, en fin, los poemas de Pastoral recuerdan la forma de aquellas obras compuestas por segmentos inconclusos. Trozos de estatuas helénicas, por ejemplo, sin brazos, sin cabeza, sin nariz, o fragmentos de poemas de Safo. Traducciones de retazos; un largo despliegue de versos encabalgados llenos de interrupciones y luego abandonados.

Hay en estos poemas una sintaxis que se expande, se interrumpe y cambia de dirección abruptamente. El tono es dubitativo y profundo en lo mucho que condensan sus imágenes y su escandido montaje y desmontaje. Y es que Phillips es, al fin y al cabo, un clasicista. En sus poemas, la mirada del cuerpo y del sexo, del refinado dolor de la penetración y el goce, parece estar dirigida no a la carne misma sino a su luz; a los destellos sobre la piel del encuentro con otro cuerpo. En el poema “Y los recuerdos irregulares de Pan”, esta memoria toma la forma de una moneda que reluce

más allá del resplandor original:

la costumbre pesa

más que el brillo — como

más que la costumbre

pesa la pérdida, es campo al que,

si últimamente lo he dejado

volveré a esa hora

cuando la luz, si la luz pudiera doler, más

dolorosamente

lo atraviesa.

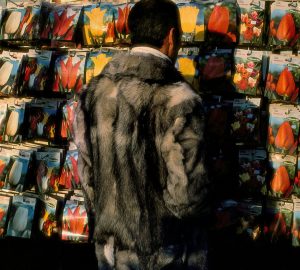

¿Qué es el cuerpo del amado, entonces? Aquella envidia de los dioses: seres magníficos, omnipresentes y lejanos, incalculablemente poderosos, claro, pero como reconoce Phillips, incapaces de proyectar ninguna sombra. Es una opacidad radiante, entonces, la humanidad de los amantes. Animales vivos en la memoria de quien los recoge o los captura. En “Contra su renuncia al campo desgarrado”, poema sobre cómo la oscuridad y el ruido, el silencio y la luz, dan vida y muerte al cuerpo de quien se ama, Phillips despliega una voz que penetra al otro pensando que no volverá jamás a respirar. No quiere moverse, pues el hombre bajo su cuerpo lleva la delicadeza de un pájaro. Y luego, “despojado de pájaro — solo su canto”. Un canto que es la lucha y el placer de los susurros, una habitación a oscuras y cubierta de escarcha, peonías, tulipanes hinchados y exhalaciones. Luego, el silencio emerge y alguien enciende las luces. Entonces, ves el cadáver. El brazo tatuado con la palabra “Paraíso”. La boca que recién te decía “Puedes hacer todo; aquí” y ahora yace abierta, pétrea, fija, como una figura de bronce que baja su escudo.

Y es esa luz, de golpe, sobre el metal, la que nos conduce; pues la memoria, en Phillips, es algo disperso, como si un recuerdo no fuera más que trozos perfectos y brevemente iluminados: extremidades de los amantes o de Orfeo, por ejemplo, con sus miembros amputados y esparcidos en diversos cauces. Esta forma de hacer memoria recuerda algo que indicaba la pintora Agnes Martin a propósito del clasicismo griego, al que consideraba el arte de quienes buscan “más perfección de la que es posible en este mundo”; un trabajo que, asimismo, sería “lo menos subjetivo posible”. Tal vez, siguiendo a Martin, los poemas de Phillips pertenezcan a esta misma estirpe: una serie de visiones cuya función no es más que “la renovación de nuestros recuerdos de momentos de perfección”. Un gesto humilde que, a la vez, hace posible incluir estos recuerdos perfectos dentro de lo que consideramos mundo y lo que consideramos nosotros mismos. De hecho, “El artista es aquel que no / comete errores”, indica una voz en el poema “Desagraciado” de Pastoral. Pero esta perfección no refiere a un ideal o a una aspiración imposible, sino a la luz divina que absorbe y posee los cuerpos de dos hombres cuando se desean y descubren arrojándose más acá del Verbo y sus designios, en la acción del tacto que revela nuevos misterios consumados por su presencia: “Aun / tocándolo, qué tan errado / es creer que // no es carne lo que toco / sino algo más / delgado, sobre ella, que / brilla / y es defectuoso”.

En este sentido, lo importante en Pastoral no es qué buscan o de quiénes hablan estos poemas, sino qué es lo que surge en el despliegue de esas aguas verticales, “vertiginosas y azules”, de los versos que forman un flujo estático y a su vez profuso, deseante, causal y caudal al mismo tiempo. Es este remecer quieto lo que le interesa a Phillips, un domador de estatuas. Basta tomar por ejemplo de estas estatuas masculinas la del poema “Himno” —uno de los más ilustres del libro— que consuma la unión entre sexualidad y divinidad a través del cruising. Allí, lo que vemos son una serie de instantáneas que se superponen hasta formar un solo cuerpo: primero, el hombre que emerge de unos arbustos como un “ciervo repentino”. Luego, “menos el ciervo revelando su escondite que / las astas con las que es coronado”. Y luego “menos las astas como árboles sin hojas”. Y luego, al fin, el gesto. La estatua se acerca y arrodilla no para orar sino imitar la actitud de la oración. Una voz de piedra abre su boca y ya no sabe si arrepentirse, si está a salvo o en peligro, o unido a otro ser-estatua de su propia estirpe: “Mis miedos — cuando tengo miedos— / son cuánto tiempo estaré, cayendo / y en mi descenso final qué tan // indistinguibles, en cuanto / incontables, señor / todas las otras piedras opacas que cayeron”.

A ratos también es como si los poemas fueran ante todo una larga oración. Una “confesión voluntaria” —como indica el propio Phillips— de la cual emergerían todas estas revelaciones como sacudidas. Así, cada imagen del amante sería, antes que una presa, algo a lo que prestar atención, un cuerpo de luz al que rendirnos durante el tiempo que convoca su presencia. Hay un hermoso poema en este libro donde un santo, con solo tocar una campanilla, convoca una serie de peces que saltan a sus brazos y se convierten en comida. Es ese salto lo que nos importa. Aquella imagen-gesto. La inapelable entrega de los amantes furtivos en la intimidad de un bosque o una pieza, como “ese gesto de los peces que dejan el agua / por la carne”. De eso se trata, finalmente. De la atención concebida como la oración natural del alma. De la total entrega a esos amantes que “se pierden con los ojos abiertos” y al poema como un esfuerzo por mantener la vista al frente. Seguir atento el despliegue de la luz sobre los cuerpos. El mundo, el mundo. Hasta desaparecer.

Por Simón López Trujillo

Fotografía de Jack Delano

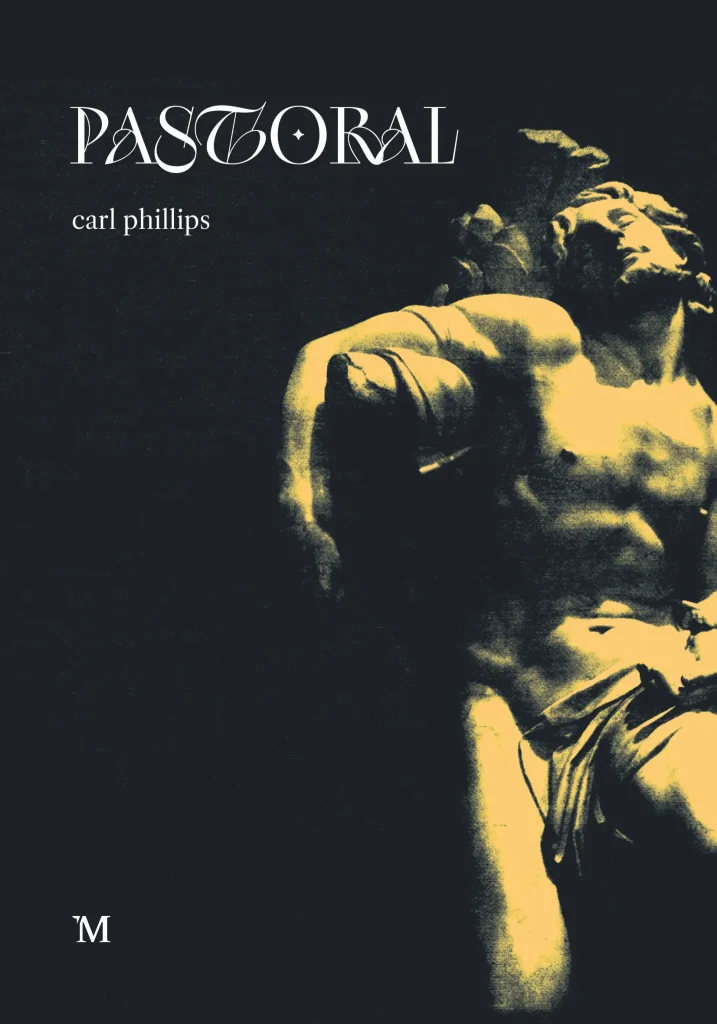

Sobre

Pastoral

Carl Phillips

Ágata Musgo Editora

2025

168 pp

Traducción de Francisco Cardemil