Cuando tenía dieciséis años, un amigo, Diego Soto, me mandó un cuento que acababa de escribir. Estaba narrado en primera persona, iba sobre un hombre sentado en un muelle que está teniendo una caldeada reflexión cuando, de pronto, epifánicamente, se le aparece el nombre de la mujer a la que ama. Al leerlo reconocí muchas cosas de inmediato: ese muelle era uno en el que habíamos estado juntos, hace poco más de un mes. Estábamos de gira de estudios en el sur, y Diego, el Weño (que lamentablemente ya no está con nosotros para corroborar esta historia), y yo, nos tomamos unas cervezas sentados en un muelle mohoso a hacer lo que mejor hace la adolescencia con un fervoroso deseo de distinguirse del resto: contemplar.

Hablamos sobre infortunios amorosos: al Diego no lo pescaban, el Weño acababa de pelear con su polola, y yo sepa moya en qué andaba. Siempre fui un enamoradizo voraz y sufriente. Esas cosas no estaban en el cuento, pero sí reconocía otras: tres personas sentadas en un muelle, el barullo de los adolescentes que están de fiesta atrás, alrededor de una fogata, el deseo de silencio. Y el nombre de la mujer amada era el mismo que el de la muchacha que le gustaba a Diego. Salía ahí, en el texto, con todas sus letras.

Por esa época yo también había comenzado a escribir, pero escribía poemas sobre sensibilidades desbordadas o ficciones narradas desde personajes con voces inverosímiles, que terminaban corriendo de zombies o llevando un regalo a su madre que estaba por morir. La mía estaba vivita y coleando.

Después de leer el cuento, le dije que lo encontraba valiente. No recuerdo las palabras exactas. Esto pasó el 2010. Pero fue algo así. Diego me respondió que esa era la nueva manera que le acomodaba de escribir. Que de ahora en adelante escribiría textos completamente honestos, que ya bastaba del espectáculo de la ficción desmedida. Como si él hubiese descubierto la pólvora, y yo fuera un embajador que sueña con hacer armas de fuego, tuve deseos de aplaudirlo. «Osado», pensé para mis adentros. Para qué hablar, en este texto y en este momento, de todas las discusiones literarias que obviábamos con esas aseveraciones. Me quedo con esto: estábamos impresionados por la capacidad de que la literatura pudiese ser sincera. Al menos lo más sincera posible.

–

A casi doce años de esa epifanía, leí No soy yo, de Luis López-Aliaga. Un relato autobiográfico que comienza en los vertiginosos años ‘90. Época en la que el autor comienza un proceso de educación social y literaria que le resulta, a lo menos, movido: plata, talleres literarios, libros, teleseries, copete y amistades.

La nota preliminar del libro aborda directamente las ideas de la autoría, y la idea expuesta en el título sobre no ser esa persona que se está describiendo, que se mueve y vive en esas páginas en que se parece prometer un texto arrojado, de una sinceridad arrolladora. «El artificio del narrador –asegura López-Aliaga– es un refugio que exculpa solo a medias». Desde el apartado que abre el texto, el autor sabe que una sola aseveración es insuficiente para desmarcarse del compromiso de fidelidad que se establece con el lector al posicionar a cierto narrador en el relato de una historia. En este caso, la suya propia desde otro tiempo. Por eso en No soy yo, no es él. Es otro. Uno que se mantiene suspendido en las páginas, que se mira desde otro tiempo y con otro lente. El autor no es él, sin embargo, está dispuesto a revisarlo y hacerse responsable de sus desaciertos. López-Aliaga cierra la nota preliminar asegurando que imagina ese libro como «la trama de alguien que duda, arranca, se resiste y, finalmente, termina por aceptar lo inevitable».

La idea de la joven promesa literaria es esquiva en su definición y sus consecuencias, pero parece repetirse con los años con la misma arisca intensidad. El relato parte hablando sobre una fiesta llena de asistentes que forman parte de ese club de nombres promisorios. En el primer párrafo, el narrador se encuentra con Alejandra Costamagna y le declara su amor, por ejemplo. Hay una risa incipiente en ese gesto que parece impúdico en una primera lectura. El cahuín como motor que motiva avanzar en el libro: reírse del muchacho osado y borracho que trata de conquistar a una joven que hoy es una narradora admirada, con una obra robusta. De la burla se pasa al patetismo y, sin embargo, de ese humor que parece ir agarrando vuelo en las primeras páginas, se aborda el vínculo personal del narrador con René Arcos. Ambos asistieron al mismo taller. Se propone que tuvieron algo cercano a una buena amistad, de esas que se diluyen por el paso implacable del tiempo y, para el apartado doce del primer capítulo, se relata la muerte de Arcos en su departamento. Su cuerpo esperando ser encontrado propone el quiebre del tono potencialmente jocoso que entrega el libro en sus primeras páginas. Frente a la contraposición de una de las narradoras mejor posicionadas de las últimas décadas, y un autor que fue publicado póstumamente, tras morir por un derrame en la vesícula el año 2011, ambos propuestos como jóvenes promesas, cae una primera pregunta: «¿la promesa de qué?». Lo promisorio se revela como un estado suspendido del desarrollo literario. Una potencia que puede no llegar a agarrar vuelo jamás.

La experiencia de lo promisorio y sus potenciales desavenencias se estudian más en profundidad conforme avanza la primera parte del libro: el narrador de López-Aliaga, ese que no es él, es seleccionado en el taller de Skármeta, impartido en el Instituto Goethe, en Providencia, que fue una especie de pequeño semillero de narradores posteriormente publicados y ganadores de premios. A esto le sigue la publicación de Cuestión de Astronomía, que lo deja en un sitio cómodo para repensar en las posibilidades que dan la literatura y la contenida fama del campo cultural durante la década de los ‘90. Sin embargo, la promesa, ese deseo de hacerla, para ponerlo en palabras del narrador, no parece traer consigo más que una satisfacción pasajera. López-Aliaga es severo en el juicio a ese muchacho que acaba de publicar, tiene relativo éxito y, antes de comenzar a escribir un libro encargado por una editorial, ya se ha gastado todo el adelanto. No hay nostalgia ni condescendencia al hablar de las peleas con sus pares, de su altanería patológica para con los otros y las otras escritoras, ni sus viajes al extranjero, su ansiedad por conocer el mundo, recién llegada la democracia. Viajes en los que parece buscar alguna especie de verdad. Inspiración o reencuentro con una inteligencia, un instinto con el que ese joven desea reconciliarse.

Hacia el final de la primera parte, el autor comenta con generosidad y desapego en qué estaban las y los otros autores de la época. Narra, sin la cínica sorpresa con que se comenta hoy en día, que Bolaño y Lemebel estaban fuera del mapa de las lecturas oficiales: fuera del circuito de escritores reseñados, tomados como ejemplo en talleres ni referentes del éxito a partir de su colección de trofeos locales. Aquellos autores a los que llaman parte de una generación.

Un par de páginas antes de terminar la primera parte, el narrador trae a colación un verso de un amigo de apellido Cabrera: «el pasado se hizo para torturarnos». Y continúa con su propia cosecha: «Puede ser. Pero los años, incluso los peores, pasan muy rápido».

–

El año 2016 trabajé en la librería de un hombre que, a ratos, sentía deliberada, voluntariosamente triste. La librería no era una mina de oro, pero le alcanzaba para tener una vida relativamente acomodada, y sus amigos lo visitaban constantemente. El mensaje principal, sin embargo, siempre era que estábamos funcionando con lo justo. Nunca usó la expresión a punto de quebrar, pero tal vez en su corazón estábamos muy cerca de hacerlo.

El dueño de la librería pagaba particularmente mal, creo que es el trabajo peor pagado que he tenido. Una de las formas de paliar un poco la desazón que producía la miseria, era dejar que los empleados saliéramos a dar una vuelta todas las tardes, tipo seis o siete. La otra –y la mejor– era regalarnos un libro a elección cada fin de mes. En una de esas escogí uno de José Emilio Pacheco, una antología del Fondo de Cultura Económica llamado Elogio de la fugacidad. Mientras lo hojeaba, mi jefe llegó, y me dijo: «échale un ojo a uno que se llama Antiguos compañeros se reúnen». Lo encontré. El poema decía:

«Ya somos todo aquello

contra lo que luchamos a los veinte años».

Pacheco parece ser algo irregular en cuanto a sus retratos sobre la adolescencia, temprana o tardía, pues López-Aliaga también lo cita antes de cerrar la primera parte de su libro. Habla sobre Las batallas en el desierto y, refiriéndose a la adolescencia, trae al mexicano diciendo «de ese horror quién puede tener nostalgia». En ese momento se revela un motor que resulta crucial en el desarrollo de No soy yo, pues no es la nostalgia la que mueve el ánimo de recordar, sino la responsabilidad y la búsqueda.

–

En la segunda parte del libro, López-Aliaga se entrega a la generosidad de sus maestras y maestros: vivos y muertos. Conocidos y desconocidos. Elabora sobre la muerte, cuenta anécdotas infantiles que lo mantuvieron ligado de manera ficticia a ese espacio virtual al que preferimos llamar más allá. Hace una conexión entre las ideas que no son adquiribles en la inmediatez y el ejercicio de la escritura. Elabora, lenta y progresivamente, sobre la figura del escritor como un médium: alguien que recibe y ejecuta. El origen del estímulo es indetectable. En sus palabras, sin embargo, no se trata de la verdad, de la verosimilitud. La entrega para con ese ejercicio se trata de creer. Para hablar y transmitir es necesario, antes, escuchar. López-Aliaga propone, bajo ese prisma, que para escribir primero hay que escuchar. La escritura es una redistribución de la información que hemos recibido. Es una nueva manera de entregar lo que somos a los otros, y cerrarse a eso anula el potencial sensible en lo transmisible de la escritura.

En sus Poemas de Maximus, Charles Olson asegura que «uno corrige lo que puede corregirse/ y cuando el corazón de un hombre/ es incapaz de ver esto,/ la puerta de su inteligencia divina se cierra». Leí ese poema por primera vez a los veinte años y nunca terminó por cerrarme del todo el concepto de la inteligencia divina. Siempre lo uso a conveniencia en conversaciones, o lecturas que me revierten el sentido del verso, como es este caso. Me pregunto, tal vez, si esa inteligencia divina será una especie de recepción de lo que será escrito después.

«El literario es el terreno del conflicto», se interrumpe el narrador entre las revisiones de sus lecturas, su pasado y aquellos con quienes mantiene una deuda intelectual o ideológica. Asegura que sospecha del juicio, de las críticas laudatorias y de la mala leche que siempre logra distinguirse a lo lejos como una segunda intención en las aproximaciones superficiales que ofrece la literatura. Abre, con esto, un apartado en el que termina de comentar la experiencia formativa como lector de ciertas autorías, y pasa lentamente a las proyecciones e ideas sobre su propia escritura. La segunda parte cierra diciendo que «La autobiografía es apenas parte del proceso, en tanto exterioridad de un inconsciente que adquiere forma de relato en la introspección sistemática que lleva a que aflore la “otra” persona que escribe. Se requieren técnicas apropiadas. Repetir, repetir, repetir. La escritura como insistencia, como obsesión».

Si la sospecha sobre el medio literario, su naturaleza social y los ejes que lo componen queda levemente suspendida tras el enunciado anterior, se retoma con fuerza al inicio de la tercera y última parte del libro. En el capítulo Taller para pichiciegos, López-Aliaga escarba en el sentido de los talleres literarios. Tras asegurar que el literario es el terreno del conflicto, asegura sin temor, con inquebrantable sospecha, que tal taller literario es una manera decente de ganarse la vida, sí, pero que cada tallerista debería ser advertido, desde el principio, que la promesa del taller podría no llegar a cumplirse. Esto abre otras preguntas: desde la vereda de lectores y talleristas, ¿por qué tomamos talleres literarios?, ¿desconfiamos de la lógica de la cantera que proponen algunos autores, o solo en la medida en que eso no nos resulte conveniente? Pues, como señala el narrador, lo complejo de estas estructuras, en ocasiones innecesariamente verticales, es la búsqueda de un posicionamiento a partir de la obtención de los discípulos. Esas corren el riesgo de ser estrategias para posicionarse en el campo cultural.

López-Aliaga pone una sospecha recurrente sobre la mesa. La sospecha del taller, de la lógica canterana y del tejemaneje del posicionamiento son cosas que se comentan en varias mesas y conversaciones de pasillo, sin embargo, en este libro se plantea la duda dejando un espacio silente para la reflexión tras su cierre.

–

No parece haber en esas palabras un ánimo de armar polémica. No hay un gesto de provocación, sino un revisionismo: deseos de desgranar, poco a poco, las prácticas comunes en el medio del que el narrador forma parte, y que comparte de manera cercana y abierta con muchas de las personas que aparecen en su libro.

Hace no mucho tiempo, andando nuevamente en bicicleta con Diego -el mismo que aparecía al principio de este texto y que se había decidido a escribir con una demoledora sinceridad- hablamos sobre la idea de la «polémica». En más de alguna ocasión habíamos escuchado a alguien decir que su obra, su idea o una propuesta en la que estaba trabajando era polémica. Diego, sin embargo, no estaba de acuerdo con que esa categoría fuese conferida por parte de sus propios gestores. «Una idea no es polémica –me dijo– si uno cree y está comprometido con lo que se está diciendo. Se acerca más a la idea de la verdad, aunque no sea compartida». Las palabras que cruzamos ese domingo me sirven hoy para leer No soy yo, pues el autor, a esas alturas del texto, ya ha dejado más que demostrado que el pacto silencioso que se establece al momento de abrir el libro es más de confianza que de verosimilitud. La polémica no es polémica si es una idea auténtica. Lo es si está calculada, si es infantilmente provocadora, si no es capaz de navegar sus propios baches ideológicos.

No soy yo cierra revisándose desde fuera. Mediante menciones a otros libros que, en un gesto desesperado de alivio, buscaron la autoficción para encontrar el origen de una herida, revisarla y tratar de ponerle un cierre a esos episodios no selectivos de su memoria. Habla de El desierto y su semilla, de Jorge Barón Biza, o de Correr el tupido velo, de Pilar Donoso (que aparece en más de una ocasión). Hace un contrapunto en la desafortunada frivolidad que, en ocasiones, puede encontrar el sincero arrojo en la escritura. En palabras de López-Aliaga «la impudicia renta casi siempre, literariamente hablando».

El texto cierra con ideas ya no tanto sobre el ejercicio de recordar, sino de olvidar. Con una vergüenza que podría ser, tal vez, el único gesto algo más sarcástico o calculado que pueda encontrarse en el libro, López-Aliaga baja el moño para entregarle el testimonio a la siguiente generación, no sin antes reflexionar abiertamente sobre la vergüenza y sus consecuencias en los vínculos que establecemos con los otros.

–

En marzo o abril del 2022 se cumplen tres años en que llevo tratando de hacer que un poema cuaje. Ha tenido cinco o seis nombres distintos y lo he reescrito tres o cuatro veces. El poema, o lo que intento hacer con él, es un retrato sobre los años de mi adolescencia rapera. Un intento de condensación de la dificultad de cierta época familiar (los días del Odio, en el lenguaje de José Ángel Cuevas), y un intento de rescatar vínculos que ya no tengo, porque el tiempo nos distanció o porque, desafortunadamente, después de la adolescencia comenzamos a desaparecer.

No he podido, sin embargo, aproximarme a la memoria de una manera que pueda percibir como auténtica o sincera. O más allá de eso, de una forma que pueda resultar confiable para quien me lea. La memoria no es selectiva: hay momentos que quedan grabados en nosotros, en ocasiones con infortunio y en otros con un calor gozoso; agradezco haberme encontrado con No soy yo en la búsqueda de esa rigurosa imparcialidad en el ejercicio del recuerdo.

En Matadero cinco, la novela de Kurt Vonnegut (quien también sale al baile en No soy yo en medio de elogios a Rodolfo Enrique Fogwill y Hebe Uhart), hay una raza de extraterrestres llamada tralfamadorianos. Para los tralfamadorianos, nuestra idea de la muerte es ridícula, pedestre y anticuada. Ellos, gracias a su conciencia y su sistema de visión, pueden ver cómo suceden todas las líneas de tiempo, de manera simultánea. Ellos alivian la idea de la muerte asegurando que quien vive un buen momento una vez, lo vivirá por siempre. Al cerrar No soy yo me quedo con esta idea, la del ejercicio de la memoria como uno lleno de voluntad, con poca inclinación al secreto, mas no hundida en el lamento. Tomar las cosas como fueron, tratar con cariño a esa muchacha o a ese muchacho que no es uno, pero que uno, indudablemente, lleva consigo.

Por Maximiliano Díaz

Foto de Elliott Erwitt

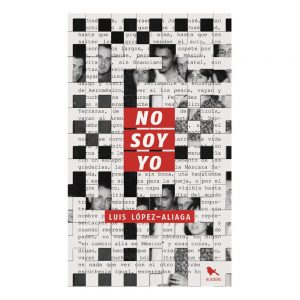

No soy yo

Luis López-Aliaga

2021

Hueders

Más información en https://tienda.hueders.cl/products/no-soy-yo