1.

Nací y me crié en Rancagua, una ciudad minera. La mayoría de la gente vieja de ahí trabajó o tuvo algún vínculo directo con la mina. Mis abuelos paternos, por ejemplo, son de Caletones. Un campamento que quedaba hacia la cordillera. En ese entonces, cuando ellos nacieron y mientras crecían, compañías gringas administraban los yacimientos y las faenas. Mi abuela quería mucho a los gringos. Decía que ellos hacían casas para todos, y en las sedes sindicales, que tenían bares y mesas de pool, se celebraban fiestas enormes para años nuevos y navidades. Contaba que, para estas últimas, las niñas y niños recibían juguetes coloridos y articulados.

Eventualmente, los campamentos fueron cerrando y los gringos comenzaron a irse con el proceso de nacionalización del cobre. Las cosas cambiaron: los mineros y sus familias recibieron casas en barrios nuevos y relativamente céntricos. Mis abuelos vivieron en una casa de una población llamada El Manzanal hasta que mi abuelo jubiló y se fueron a vivir al campo. Mi papá, mis tíos y mis primos se criaron ahí.

El Manzanal no era el único lugar que recibieron las personas dedicadas a la mina: para los jefes estuvo la Jardín Oriente; para otros obreros la Villa Teniente y eventualmente también se construyó la Población Las Viudas. Quien conozca Rancagua probablemente habrá pasado por Las Viudas: una hilera de casas bajas, amarillas y de fachada continua, que están a un costado del ex regimiento –ahora villa Los Poetas– casi llegando a Membrillar.

Tenía ocho o nueve años cuando le pregunté a mi papá por esas casas. Él me comentó que las habían hecho para las mujeres que habían enviudado tras un accidente en el que murieron muchos mineros. La historia, como él me la contó, no me pareció muy intrigante. En las ciudades mineras se sabe que los mineros mueren todos los días. Luego le pregunté a mi abuela. Ella me dijo que ese día toda la ciudad se había llenado de humo, que salía humo por las tapas del alcantarillado y que, en algunas zonas, también había fuego. «Murieron cientos de personas», me dijo.

Ese incidente, que después bautizaron como La tragedia del humo, es el peor accidente que ha ocurrido en la historia de las minas metalíferas. Los hechos son estos: era 1945 y la mina El Teniente todavía era propiedad de la Braden Copper Company, los gringos. El 19 de octubre, temprano en la mañana, hay un derrame de aceite en el nivel Teniente 1. Poco después el aceite se prendió y se empezó a comer un revestimiento. El fuego no fue el problema, fue el humo: se propagó por varios niveles de la mina, que tenía un sistema de ventilación más que deficiente, y murieron 355 obreros asfixiados.

Hoy mi abuela está muy enferma, y ya no puedo recurrir a su palabra para que me cuente más sobre el día del accidente, pero sí hay algunos registros antiguos. En esas imágenes en blanco y negro se ve desde lejos un cerro lleno de hoyos. Por todos escapa un humo negro y denso. La gente, dicen, miraba esa Babel humeante desesperada. Pasaron horas y pasaron días, y cuando el dióxido de carbono fue, por fin, totalmente ventilado, la gente volvió a la mina. Entraban con carros de carga vacíos y los sacaban llenos de cuerpos. Casi todos salieron por los sectores Punta de rieles y Romana. Mientras los sobrevivientes iban ordenando los cadáveres en el piso, las personas hacían fila en la entrada y preguntaban por sus maridos, hermanos, amigos, padres e hijos.

Dicen que, para sobrevivir, algunos mineros más cercanos al exterior corrieron por rutas que se sabían de memoria, o abrieron accesos de aire que ayudaron a ventilar pequeños sectores de la mina.

Después de sacar todos los cuerpos, los subieron hasta Sewell, donde vivía la mayoría. Subían los cuerpos, tapados con sábanas, entre cuatro personas por esa ciudad de escaleras nevadas. En Sewell se celebraron homenajes y se hicieron transmisiones donde se relataba la tragedia. Después de las largas ceremonias de despedida, volvieron a bajar a los muertos hasta el cementerio Nº2 de Rancagua, donde muchos de ellos siguen enterrados.

2.

A pesar de haber registros de la tragedia, son más bien pocos: lo primero que uno encuentra al googlear es una página de Wikipedia, y un video hecho el 2001 por el sindicato de trabajadores de El Teniente. En el video muestran la historia de la mina: hombres con trajes maltrechos y sombreros de ala ancha que, en 1905, comenzaban a llenar carretas con tierra, mientras excavaban en el yacimiento. El relato llega hasta el 2001, donde entrevistan a las pocas viudas aún vivas, y a un sobreviviente de La tragedia del humo. Las viudas buscan significados inusuales en todo lo que recuerdan de ese día: «él me dio la mano y me dijo que me quería. Yo le dije que no hablara leseras. Pero al final no volvió. Yo no sabía, pero se estaba despidiendo». Gestos de otro tiempo que, ellas creen, dan cuenta de lo que estaba por venir.

El sobreviviente describe el día con una naturalidad y una practicidad escalofriantes: «yo sabía que estaba cerca de una salida, así que con unos colegas corrimos para allá no más. Pero sí, se murió harta gente». En una transmisión radial que se hizo el día de los funerales, el locutor dice: «355 almas que se reúnen rumbo al cementerio, que se multiplican en miles de lágrimas revueltas, en miles de corazones desgarrados por la pérdida de algún esposo, padre, amigo, hijo, compañero. Sewell entero se vistió de negro. Ahora es un mero recuerdo, y Sewell ahora está en silencio. Pero el infierno no se ha ido. Está allá adentro, esperando».

El escándalo, por supuesto, se supo en todo Chile, y el único método de reparación de parte de la Braden Copper Company fue comprometerse a reforzar los protocolos. Ahora hacen, cada cierto tiempo, capacitaciones para enfrentar crisis de seguridad. Eso, y unas casas amarillas y de fachada continua que pusieron cerca de Membrillar. Bautizaron al barrio como Población Fundación O’Higgins, pero rápida y naturalmente pasó a ser conocido como Población las Viudas.

La Braden Copper Company siguió al mando más de veinte años después de la tragedia, hasta que esos yacimientos de cobre se nacionalizaron el ‘67. No hubo nada cercano a una ira colectiva, ni a una escandalosa paralización que pusiera en jaque a los dueños de la mina. Tampoco libros, películas o documentales que hagan que ese suceso persista fuera de las capacitaciones.

Esto no se debía, sin embargo, a una falta de interés sobre las paupérrimas condiciones laborales de los trabajadores chilenos (apenas siete años antes había ocurrido la Matanza de seguro obrero), sino –me atrevo a aventurar– a que no se concebían los métodos de producción artística como una forma de registro y resistencia.

De haber tenido en Chile a una Muriel Rukeyser, el caso se habría mantenido suspendido en la memoria colectiva. Habría tomado esa reverberación, esa latencia que ofrece un dispositivo como el poema. Dejando de lado la afectación sensible que define a algunos autores, ella hubiese sido capaz de poner por delante la tragedia, el testimonio y el ojo que, con la precisión de un lente pulido, hace un paneo sobre los restos del campo donde ocurrieron los hechos.

3.

Es 1930. Aún quedan quince años para que ocurra La tragedia del humo. La compañía Union Carbide & Carbon comienza con la construcción de una planta electrometalúrgica en Gayley Bridge, West Virginia. La planta necesita un suministro generoso de sílice para el electroprocesamiento del acero, así que deciden hacer un túnel que permita extraer esos materiales. Los inicios de una crisis que durará una década lleva a cientos de obreros negros a viajar desde el sur para pedir trabajo en la obra. Allí cavan un agujero de cerca de cinco kilómetros de largo, donde respiran sílice con la nariz desnuda entre 10 y 15 horas al día. Pasan los días y, de a poco, van enfermando. Por esa época ya hay una idea, un pequeño esbozo sobre los peligros y consecuencias de la silicosis, pero no tienen permiso para dejar de trabajar. Tampoco hay mascarillas para los obreros, que tienen una paga de 25 centavos la hora, pero sí para la gerencia, que hace visitas de inspección al túnel. A los obreros, además, se les niegan los descansos y a veces los obligan a trabajar a punta de pistola.

A seis meses de iniciadas las obras, cerca de un 80% de los obreros que comenzaron con la excavación ya están muertos, incapacitados o han renunciado. Los primeros en caer, unos 48 aproximadamente, son enterrados en fosas comunes. No tienen permitido ser enterrados en cementerios para blancos. Bautizan al suceso como El desastre del túnel de Hawks Nest. De manera paulatina comienzan a levantarse demandas, las familias de los obreros logran llevar a juicio a la Union Carbide & Carbon. La noticia recorre el país y el desastre se gana la infame categoría de «el peor desastre industrial en la historia de América».

Después del juicio, la Union Carbide & Carbon instala una placa conmemorativa que lamenta la muerte de 106 trabajadores a causa de la silicosis. Una audiencia del Congreso, en cambio, asegura que fueron más de 470. Hasta el día de hoy no hay cifras exactas. Muchos trabajadores volvieron al sur tras enfermarse.

4.

Seis años después de que los obreros comenzaran a enfermarse de silicosis, una Muriel Rukeyser de 22 años llegó junto a la fotógrafa Nancy Naumburg a Gauley Bridge. Su objetivo era obtener un registro de lo que pasó en el túnel de Hawks Nest. Encauzar la historia a partir del poema. Así es como nace El libro de los muertos.

«Estas rutas te llevarán a tu propio país», dice el poema El camino, que abre El libro de los muertos. Rukeyser da cuenta, de manera temprana, de que la voz de la poeta es una herramienta que guiará a los lectores en el enfoque de la mirada. Un dedo que apunta el lugar donde ocurrieron los hechos, como queriendo decir «esto es Hawks Nest. Esta es la historia de este túnel». Sin embargo, con la misma seguridad con que apunta, Rukeyser también da a entender que su voz no es un vehículo para la denuncia, el reclamo, ni una voz que adopta el dolor enajenante de las familias de los muertos ni sus sobrevivientes. Es, más bien, el espacio virtual donde las voces pueden comenzar a dialogar entre sí. Arma una carpeta a partir de fragmentos. El libro de los muertos es un mapa que traza los caminos de ese país en que los obreros morían de silicosis mientras intentaban sobrevivir a la Gran Depresión.

De manera prolija, dialéctica, y con constantes referencias a El libro egipcio de los muertos, Rukeyser amplía lo que es usualmente catalogado como lenguaje poético. Los primeros poemas del libro pueden leerse como una especie de ensoñación: el origen del viaje de los obreros hasta West Virginia mientras buscan trabajo durante la crisis. Sin estetizar sus dificultades o miserias, el terreno les ofrece a los obreros ríos que desembocan, libres, hacia un mar que parece desconocido. Un trabajo entre prados verdes, donde la luz se filtra entre los árboles, y las piedras alisadas permiten que el agua caiga rauda hacia las pozas. Hasta parece una especie de contrapunto: en esa tierra que pretende belleza y bondad también ocurre la desgracia.

Basta avanzar un poco para que ese terreno se plague de nombres. El relato de El libro de los muertos no pertenece a la poeta, ni al espacio, ni siquiera a los sucesos ocurridos en el túnel de Hawks Nest. El relato pertenece a los muertos que lo pueblan. Desde ese momento, Rukeyser enmarca la acción en la duda y el dolor de sus protagonistas: los siguientes poemas se arman en base a testimonios y transcripciones literales de diálogos que ocurrieron al mismo tiempo que el juicio en contra de la Union Carbide & Carbon. La poeta transcribe, hace pausas. Sin la necesidad de que sea ella quien revele contextos dolorosos y desgarradores, permite que el relato se abra a partir de la conversación. Rukeyser posiciona a sus lectores en las graderías del diálogo, mueve las piezas necesarias para dilucidar lo que el poema y el testimonio, como unidades convalidantes, exigen que deba revelarse.

Las imágenes desoladoras de El libro de los muertos nacen a partir de la sobriedad de la palabra hablada, recogida y reproducida, no del ánimo creativo ni el temple sensible de Rukeyser. Ella permite que en sus poemas dialoguen a sus anchas los testimonios de las viudas, sobrevivientes y expertos del juicio contra la compañía. Así, ella convierte al documento en la materia prima del poema. En el caso de El libro de los muertos, lo que echa a andar la imaginación no es el lenguaje, sino el imaginario al que se accede a través de este. La propuesta de Rukeyser exhibe una intención voluntariosa y apasionada de exhibir los hechos, incluso cuando el poema es creado en base a la transcripción de un documento legal o los antecedentes médicos de uno de los obreros del túnel. Para esto, la poeta hace uso de un montaje y signos lingüísticos atípicos en la construcción formal de un testimonio. Rukeyser fricciona las voluntades de sus protagonistas sin comprometerlas con los hechos.

Con la sensibilidad y el tacto del montaje fílmico, El libro de los muertos dispone libremente de una sencillez natural, a pesar de la densidad de su contenido. El lente, al final, se mueve hacia los lugares del suceso. Para esto, la poeta se vale de los usos de la imagen: quien lee ya no se expone solamente a un suceso, sino a una serie de capas donde sus protagonistas se mueven, dicen y desdicen. Rukeyser propone, mediante esta estructura, una nueva manera de concebir la experiencia a través de una escritura que tiene un vínculo directo y claro con las formas variadas de percibir los sucesos.

Gracias a su propuesta sobre las posibilidades de la imagen, que se mantiene fresca casi un siglo después, Rukeyser construye un entramado donde los sucesos se presentan ante el lector con una claridad emocionante. En El libro de los muertos, el poema no es un espacio de indeterminación que está mediado por la disposición sensible que se genera entre productor y lector. Es un lugar virtual que, a partir de personas e imágenes vivas, genera un entramado de relaciones. Este entramado, a su vez, puede llegar de manera demoledora a quien se enfrente al libro de manera directa y llana, pero también ofrece las mismas posibilidades discretas de los otros lenguajes poéticos. Está plenamente presente, por ejemplo, el remezón de las imágenes enrarecidas. Un ejemplo de esto es el poema Absalom, que expone el entrecortado testimonio de una mujer que ha perdido a su esposo y a sus tres hijos por culpa de la silicosis, y está determinada a demandar a la compañía que los metió a una mina sin una sola mascarilla. En el poema, asegura: «He ganado el dominio sobre mi corazón/ He ganado el dominio sobre mis dos manos/ He ganado el dominio sobre las aguas/ He ganado el dominio sobre el río». Las voces de Rukeyser y la entrevistada conversan para dar cabida a una nueva forma de diálogo poético. Esta conversación se ve beneficiada por la decisión de la poeta de exhibir los nombres de las víctimas en el libro, pues los aleja de la posibilidad de una caricaturización o una ficción lastimera. Aquí las víctimas tienen nombre, rostro e historia.

Las posibilidades de la imagen poética se amplían cuando la poeta propone ese panorama extendido de testimonios y sucesos, junto a los participantes que lo componen. Uno, como lector, ve a los obreros cavando el túnel con movimientos que revelan el vínculo entre el agotamiento del trabajo físico y la enfermedad. Rukeyser, sin embargo, abre aún más esa lectura al asegurar que «Parecía que alguien rociaba harina por los parques y arboledas,/ se impregnaba y la lluvia no podía sacarla y centelleaba/ ese polvo blanco se veía realmente notable sobre nuestros tobillos».

No importa si estas imágenes están introducidas o no alrededor de los testimonios, ni si tienen un vínculo directo con la realidad, pues lo real en estos poemas no es lo importante. Rukeyser no propone en El libro de los muertos una denuncia escrita en clave poética, sino la exhibición de un espacio y de una larga lista de sensibilidades que son capaces de conversar entre sí para construir un suceso, con sus luces y sus sombras.

5.

Alguna vez George Oppen, poeta contemporáneo a Rukeyser, aseguró que la poesía en clave política no funcionaba, pues no servía al motivo de su combate. Para dar un ejemplo, decía que uno no tocaría el violín mientras la casa del vecino se quema. Y, en caso de hacerlo, tocarlo mal haría que todo fuese aún peor. Rukeyser se enfrenta indirectamente a estas ideas. Ella logra en El libro de los muertos una poesía que es útil en la vida civil, pues funciona como un testimonio suspendido de quienes viven un suceso. Rukeyser no toca el violín, porque no es su increíble desplante técnico, ni su capacidad de reproducción lo que hace que el lector se quede en el poema, lo desgrane, vuelva a él y busque los nombres de sus protagonistas en internet. Lo que ella hace es integrar la experiencia ajena y la escritura, y les permite convivir en un espacio al que ella ha llamado poema. Para ella, la imagen es la experiencia palpable de la realidad, cuyo único compromiso es ser compartida.

6.

Vuelvo a abrir El libro de los muertos. Pienso en Rancagua y los testimonios perdidos de todas las personas, sobrevivientes y cercanas, de quienes murieron en La tragedia del humo, y qué tan dispuestos estamos a que las lápidas institucionales cuenten las historias de nuestros territorios. Preocupados de nuestro propio pálpito sensible, creo que muchas y muchos escritores hemos dejado escapar al diálogo y al testimonio como esa ventana abierta al poema. El formato, aún novedoso que propone Rukeyser, funciona en base al oído que un o una poeta pueden tener para la conversación. A su manera de cabalgar los imaginarios ajenos y volverlos habitables para los otros. Algo que hemos podido reproducir muy poco, a pesar de que la poesía, a fin de cuentas, es una larga conversación.

Por Maximiliano Díaz

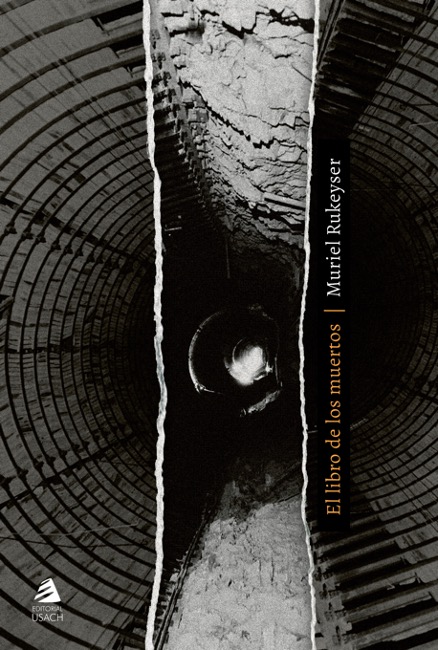

El libro de los muertos

Muriel Rukeyser

Editorial USACH

2021

144 pp.

Más información en https://libreria.editorialusach.cl/el-libro-de-los-muertos